人们会发现这种爱,和大多数人所熟知的、一般类型的男女之爱,有诸多共性——它有献身,有倾慕,有嫉妒,有激情,也有亲密。

如果作家林奕含还在世,她将刚刚度过自己29岁的生日。

她出生于1991年3月16日,逝世于2017年4月27日。在她去世后的近三年里,每年的3月16日,都能看到网友自发地给她“过生日”。在B站,在豆瓣,在Facebook,在微博,被她的作品和生平影响过的年轻人们,发布自己创作的插画、生日寄语,或仅是赞美她本人的才情和品格;声势微小,分散在汉语互联网的一些不太起眼的角落里。

网友给林奕含“过生日”

而在互联网的另一些角落,也依旧有人称她为“小三”,还有人认为她的自杀和旧时女子“为贞节而死”没有两样。

不论多样的个体持什么观点,大众总体对于性、性暴力、以及一夫一妻制为主导的婚姻观念,都几乎不可能在短期内发生巨大的扭转。

在台湾,林奕含事件波及的影响之一,是“立法院”在当年通过《补习及进修教育法》修正案。同时,她的去世也引发过关于“通奸除罪化”的讨论。

她也短暂引发过关于艺术创作,关于中文里“诗”的传统的讨论。在她之后,人们发出疑问:文学是不是性侵的帮凶?而在自己的作品中,也在生前最后一次采访中,林奕含质疑过文学,质疑过语言,质疑过艺术, “会不会,艺术就从来都只是巧言令色而已?” 掷地有声。

恋爱自由,男女不同

林奕含书写房思琪,绝不是为了讲述一个道德故事。她说《房思琪的初恋乐园》不是一本愤怒的书,不是一本控诉的书。在书中,思琪遭遇性侵后解决自己痛苦的办法是“爱上老师”。

她用极细的工笔书写了一种以往人们常常避而不谈的“爱”。“这是一个女孩子爱上诱奸犯的故事。……她有欲望,有爱,甚至最后她心中还有性。” 如果仔细读她的小说,人们会发现这种爱,和大多数人所熟知的、一般类型的男女之爱,有诸多共性——它有献身,有倾慕,有嫉妒,有激情,也有亲密。

虽然林奕含多次说到“爱”,但这个话题在大多数公共讨论中往往被反性暴力、反思权力结构所淹没。她所说的“爱”,并不能简单化约成后两个问题,更不能被视作“斯德哥尔摩情结”的问题。

林奕含生前照片

林奕含是一个作家,一个文学的创作者。在谈论她的时候,我们无法对她多次谈及的“爱”,对那个已经深深扎根在我们的经验和观念中的“爱”,视而不见。

今天在中文的语境里谈“爱”这个词,实际上是在谈近代以后才进入中国、现代转型中所形成的那个“爱”。

“恋爱”,是中国现代启蒙经验的一部分。它是和“自由”是捆绑在一起的命题,包涵着冲破礼教、建立新道德的意义。

十九、二十世纪之交,借助西方一些文学作品引进,浪漫主义给近代中国提供了不同于以往的爱情观:认定爱情是“伟大”而“值得耗尽一生去追求的事业”;同时个体的身份,也在这种男女浪漫之爱中构建起来——那个和既有的社会秩序所对立的个体。

民国“新式婚礼”

这便是我们今日所习以为常的“自由恋爱”的发端。

五四时期,随着女性进入公共领域,进入学校,男女的公开社交,为“自由恋爱”提供了更多可能。

不过,在追求“自由恋爱”这条道路上,男女两个性别,可说在一开始就起点不同。

“女学生”作为当时爱情中一个“新奇的物类”,不仅男学生爱追,男教师也爱追。当时四大著名副刊之一《觉悟》上刊登了过一篇《男性对于女性的罪恶》,里面有这么一句话:“你知道现在的女学生,何等漂亮……”表面上看,男女都一样沐着“自由”的风气,但在实际生活中,由于女性社交经验的缺乏,和长期以来不平等的两性人格,她们往往被动而受伤。

也即是,恋爱自由,但男女不同。

今天我们说“恋爱”,也不言自明暗示着我们每一个个体都是自由的,可以完全自主地选择自己想要的生活。

但在爱情里,尤其是被许多外人解读为“师生恋”的关系里,这种自由能实现吗?

回看林奕含自杀后,疑似性侵她的教师陈星的回应,也利用了“恋爱”这个话语所暗含的前提——他发表声明说,二人“交往”过两个月。言下之意,“男欢女爱,你情我愿”。

鲁迅和许广平,一对有名的师生恋人

师生恋是不是“浪漫”的关系

在中国,师生恋这一现象,也是发端于民国。当时《中国摄影学会画报》曾刊文称:“新华艺专师生爱,已成一习气。每一教员,大有非恋一女生不可。”

当时的知识分子对于师生恋是否可行,有过不少争论。

“在呼吁自由恋爱多年后,青年仍旧未脱传统礼俗的窠臼,对于开启民智、倡导新知的知识分子而言,多少有些怒其不争的意思。”支持的一方,把师生恋也纳入到“反对礼教”“争取个人自由”这个框架中来。

今天,当我们争议“师生恋”,也依旧是在争论个人的恋爱权利是否应该被侵犯。

不过,在当时,就有人对这种权力关系不平等下的浪漫关系提出了担心:“为师者如以深沉的世故,学问的权威,甚至以别种的计谋或诱惑而引人入阱,这简直是强暴欺凌弱者的行为,……”

这也和我们今天对师生恋的担心是一样的。

从近几年的媒体报道来看,人们对新近发生的“师生恋”,几乎都是一边倒地反对。比如去年2月,北京电影学院表演学院院长被曝娶了小自己24岁的学生为妻,评论者和网友的反应大多数是要求有关部门彻查是否其中存在利益交换问题。

另一方面,尽管在制度层面,“师生恋”在多数西方国家都已经成为禁忌;但它依旧作为一种“恋爱类型”,存在于我们对爱情的期待中。

在这种浪漫的期待中,师生恋和性暴力、性侵是不能划等号的。知乎上“师生恋”话题下的讨论总共有5.2万条,其中最高赞的一条为答主以自己亲身经历,讲述了一个完满的师生恋故事。

同时,我们时不时也看到关于师生恋“修成正果”的报道,比如马克龙和他的夫人。我们对一些文人艺术家传奇故事的讲述,也包括师生恋。

马克龙和妻子,也是一对著名的“师生恋”

在华人社会,师生恋在日常生活中被接受的程度,可能比社交媒体上表现出来的高。

在台湾某研究机构做的一份关于师生恋的调查中,能够接受师生恋的人占到60%,其中男性为15.74%,女性为44.26%。这份调查严格将明显性侵害、权色交易的情况排除在外,它所针对的,是我们在最“浪漫”意义上所说的“师生恋”。

同时,这份报告还显示,大众的认知中,认为学生“想要和老师有进一步发展的原因”中,最多数人选择的是“对老师的依赖和仰慕”,排第二则的是“真心相爱”。

也就是说,师生恋,依旧被相当一部分人接受。

来源:知乎截图

根据中国教育部在2014年发布的教师职业道德规定,禁止教师性骚扰学生或与学生维持“不正当关系”,这一规定并没有明确指出师生恋是否属于不正当关系的范畴。

我国学者中反对对“师生恋”一刀切的也不在少数。比如方刚认为,从权力关系来看,人类普遍处于权力关系之间;“如果以此为由禁止师生恋,就是剥夺侵害了人权。显然,简单禁止师生恋是不对的”。

回到房思琪的故事,抛开她是一个未成年这一设定外,她所经历的那种“爱情”,是“浪漫”的爱情吗?它的发生前提是一个未成年被性侵“不得不”爱上自己的老师。

但是“爱”是否可以豁免一切?如果一个人真的“爱上”自己的老师——不管出于何种前提,只要它结出了“爱情”这个果,那么我们在伦理上,是否就可以肯定他们“恋爱的自由”?

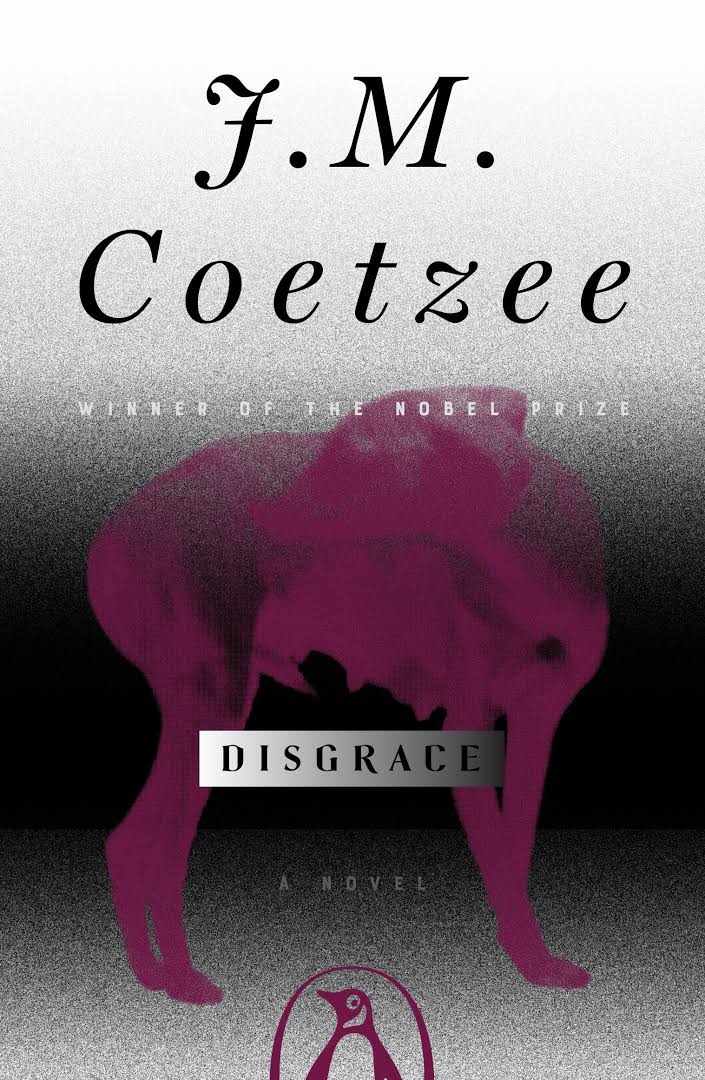

库切小说《耻》

“温柔”的性暴力

如果说发生在未成年人身上的师生恋故事我们比较容易做出道义和价值上的判断,那么对发生在成年人身上的“师生恋”,该作何解读?

可以看看库切在《耻》中是如何书写一个白人教授对和自己“互有好感”的学生实施的一场性侵:

“她没有抵抗,只是尽量让开……这不是强奸,不完全是,但不管怎么说也是违背对方意志的,完完全全违背了对方的意志。好像她决定让自己放松了,在整个过程中内心彻底地死了,……此时想对她怎样,就能怎样,她处之漠然。”

而“不完全是”的强奸,能否化约为好感、浪漫和爱意呢?

和《房》一书中的李国华一样,《耻》中的白人教授同样以自己的学识、对文学的见解,吸引着女学生。

在电影《无穷动》中,洪晃的角色嘲讽过这种男知识精英式的“调情”:“先把你脑子彻底搞没了,然后再说上床的事。因为你脑子没了,到了床上怎么摆弄都可以。”

《无穷动》

从发生过程来看,被知识精英的话语修饰过的性暴力,当发生在成年人和未成年两个故事角色上时,并没有太大的差别。

“女人的美丽不属于她们自己。那是她带给这个世界的恩惠的一部分。女人有责任与别人分享这美丽。”白人教授说。

李国华则说:“你可以责备我做太过。但是你能责备我的爱吗?你能责备自己的美吗?更何况,再过几天就是教师节了,你是全世界最好的教师节礼物。”

何其相似。

这些话语温柔,而且确实是“美”的。施暴者用修辞和诗,实现了这种“美”。

人们是认可修辞之美的。

来源:喜马拉雅截图

作家王蒙在某音频平台开设的文学课程,其中一期的题目即是:离开文学,小心爱情变成性骚扰。在宣传文案中,写着王蒙对于文学、修辞和爱情关系理解:“正是通过语言和文字,我们对生活的理解不一样了。爱情之所以是爱情,之所以是美好的,和文学的修辞有密切关系。”

而林奕含对那种长期包裹住我们的、修辞精美的“爱”,有过相当精辟的论述:“他爱的不是思琪……他爱的是自己的演讲,他爱的是这个语境,他爱的是这个场景,他爱的是这个画面。”

她在访谈中谈到,这一类人,在強暴、或者性虐待了別人之后,转头自己一想,依旧“一团和气,亦是好的”。“你可以说他们的思想体系非常畸形,可是,你能说他们的思想体系不精美,甚至,不美吗?”

我们大多数人对爱的认知,不就是被这样精美和温柔的修辞所启蒙的吗?这样的修辞出现在诗歌、文学、电影里,它不断提醒我们爱情的“美”是多么珍贵,而人为爱献身仿佛是理所应当的事。

与这样精美修辞高度匹配的,是房思琪心中那个,由社会各种力量所构建出的“自我”。这个“自我”要求她要乖,要有教养和羞耻之心。这些被害人无法言说自己的真实经验,于是很大一部分,就只能在“爱”这个温柔又甜美,甚至是“伟大”的框架里去言说。

她热爱文学,迷信语言,为了追求他人眼中的“自我”,只能借由联想、象征、隐喻等“构建出一个虚假世界”,进而构建出“‘爱’上加害人的被害人”。

而要求“情欲自主”和“解放”的声音,能给她们自由言说的力量吗?

何春蕤在1994年的反性骚扰运动中

1994年,台湾“性权派”的女权主义者何春蕤曾发表一篇《解放师生恋》,文章主张师生恋应当“正常化”,进而也把其他性的存在形式解放出来——如LGBT群体。它以“情欲自主”为基本出发点,认为禁止师生恋的职业伦理会“弥补教师神圣或道德形象作用”,进一步“强化不平等的权力关系” ;反性骚扰必须“抛弃保守的‘抓色狼以保处女’之类的形象,而和前卫的、进步开放的情欲文化结合,解放师生恋就是一种积极的提法”。

这是一种非常激进且低估了个体经验的主张。“任何关于性的暴力,都是整个社会一起完成的。”现实情境中,房思琪们无法做到“情欲自主”。文化、教育、家庭、社会关系,最重要的是,我们从小习以为常的那种关于“爱”或“自由”的理念,都没有给她们提供一条“自主”的路。

可这个无法“自主”的结构性苦果,落在每一个个体身上,都是切肤之痛。

参考资料

1.林奕含.房思琪的初恋乐园.北京联合出版公司

2.库切.耻.译林出版社

3.杨联芬.浪漫的中国.人民文学出版社

4.李海燕.心灵革命:现代中国爱情的谱系.北京大学出版社

5. 高校师生恋:要不要“明令禁止”? http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/4/409041.shtm

6. 并不浪漫的民国师生恋:北大教授丢饭碗,知名出版人遭通缉 https://guoxue.ifeng.com/a/20160103/46924689_0.shtml

7. 女性主义者为何漏接了房思琪? https://chinadigitaltimes.net/chinese/2019/01/herstorien-campus-sexual-harrassment-teacher-student-relationship/

8. 教師與學生之間戀情的可能 chihleeir.lib.chihlee.edu.tw

9.以赛亚·柏林.浪漫主义的根源. 译林出版社

10.解放师生恋 http://sex.ncu.edu.tw/jo_article/1994/04/%E8%A7%A3%E6%94%BE%E5%B8%AB%E7%94%9F%E6%88%80/