主体性指与客体相对的主体所具有的特性。包括独立性、个体性、能动性及占有和改造客体的能力。

主体性(英语:subjectivity)指与客体相对的主体所具有的特性。包括独立性、个体性、能动性及占有和改造客体的能力。在哲学史上,古希腊柏拉图的理念世界与现象世界、可知世界与可见世界相对立的观点,以及人认知世界的回忆说等,都把客体与主体对立起来,初步提出了主体性问题。经院哲学强调神创世界,人的主动性服从于神性,反对人的自由意志,从而抹杀了人的主体性的作用。文艺复兴时期的哲学强调人认识自然、服从自然、改造自然,以新的方式提出了主体性问题。

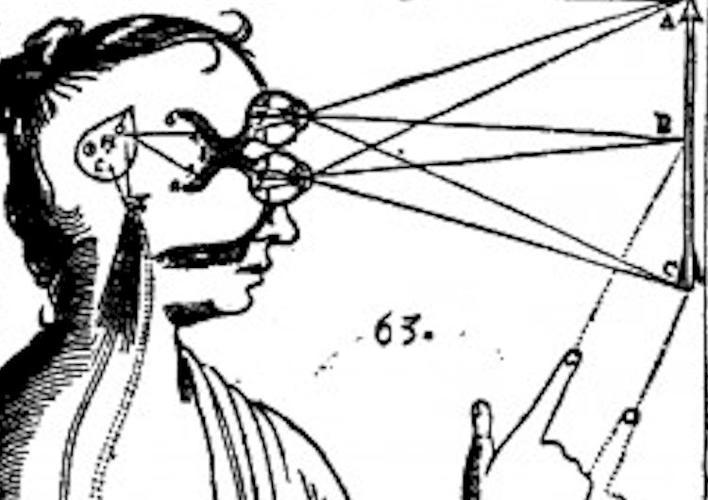

法国笛卡儿在文艺复兴时期主体性观点影响下,认为理智可以认识真理,而自由意志则产生错误,客体是通过理智而认识到的,主体则是事物本身。在其“我思故我在”的命题中,把我在看成是主体,由我思而达到,树立了主体能动性的原则。近代的主观唯心主义都把人的经验或理性看成是创造实体的根源,认为人的主体性创造了客体。德国康德反对笛卡儿对主体性的解释,认为笛卡儿混淆了认识的主体与被认识的主体,即把进行认识活动的主体看成是被认识的实体,因而陷于错误。从康德以后,主体性就转到认识的能动性的意义上,与客体性相对,表示认识对象时人的能动作用。黑格尔把实体与主体结合起来,认为实体就是主体,绝对精神的运动表现为能动的发展过程,绝对精神认识自己即认识世界,认识世界的发展。在这种主体性的理解中,主体表现为精神性的、空虚的。费尔巴哈以人本学唯物主义反对黑格尔的唯心主义,把事物、现实看成是直观的、不变的,因而忽视了人的主体性。

笛卡尔

现代西方哲学反对主客两分的主体性,而是把主体性理解为个人与世界结合起来,丹麦克尔恺郭尔认为个人的存在中的矛盾、孤独、苦闷、荒谬是其主体性,个人应通过其选择而达到与上帝的结合。德国海德格尔认为人在世界之中(人生在世),主张人与世界协调,认为主客两分会由主体改造与吞没客体而引起人与世界不协调。法国萨特的主体性则表现于人的自由,人的自由选择而达到主体与客体的结合。西方现代哲学的主体性主要表现于个人的能动性的发挥,而忽视人的活动是社会性的活动。