当前的疫情成了“租售不同权”问题的放大镜。较于成熟的租赁市场,我国“租售同权”道路漫漫。

原本以为在北京租房挺好的小陈一家,因为疫情的到来,开始考虑买一套属于自己的房子。

事情从他们领不到小区出入证开始。

“我听邻居说以后要凭借出入证才能进出小区,就去物业办公室领,但物业告诉我他们的名单上并没有登记我们这么一户人家,所以没有我们的出入证。”悻悻离去的小陈第二天下班回家后发现自己进不去小区了,因为没有出入证。“我解释了好一阵,最后还是我家人出来把我接进去的。好歹算是回了家。”小陈说。

为什么别人有的出入证小陈一家就没有?小陈才发现是由于租房者的身份导致的:他们一家四口人不在物业发放出入证的名单里,守在小区门外的居委会执勤负责人告诉她,需要房主出面,按照房主的登记信息来物业办公室领出入证。

“可房东现在不在海淀而在大兴,跑一趟不容易,怎么也得过两天才能来了。”小陈如此反驳,居委会负责人立刻回答:“那你们一家这两天先别出小区了,赶紧回去吧。”

问题是,一旦不能进出小区,他们一家四口的吃饭问题便无法解决,因为他们无处买原料。即便可以靠外卖,到小区门外取外卖还是需要出示出入证才行。

但这些问题都没有被居委会老大爷考虑到,也从来没有人为小陈一家考虑过。

“在这个时候我才发觉,哪怕面积再小,也要在这个城市有一间属于自己的窝,而不是寄居在别人门下。”小陈说。

“小区外面停满一马路的车,几乎都是租户的”

租房者遭遇的不对等待遇不仅在出入证问题上。

“不好意思,现在租户办不了车证,只有业主的车才能进小区,您停外面吧。”笔者用一下午的时间走访了海淀区温泉镇附近的数个居民区,以租客的身份询问办理车证事宜。凡有地面停车位的小区无一能为租客办理车证,已有车证的业主可以开车进入小区,租客的车只能停在小区外。

前文提到的陈女士所在的小区此前没有车证制度,租户和业主的车可随意进出小区,虽然导致小区内部道路比较拥挤,但楼下可以停车毕竟是件方便事情。然而疫情开始后,租户的车一律只能停在小区外,只有业主可以办车证。

停车问题不仅发生在陈女士所在的北五环外,其他地区同样存在。

笔者以租房者身份向温泉镇杨家庄村附近某小区入口处一位执勤者询问办理车证事宜,执勤者表示,现阶段只有获得车证的业主车辆才能进小区,租户的车一概只能停在小区外,“租户办不了车证。”。“以前大家的车都随便停,不分业主还是租户,办车证是春节后才有的事,当时居委会只通知有私家车业主去办车证,没有考虑租户的情况。”该小区一位居民告诉笔者,小区物业只有一份有车的业主名单,所以只能通知业主去办车证,至于租客,物业从来没统计过哪些租客有车,办证的时候也就没通知他们。

同位于温泉镇内的水岸家园社区也不允许租房者的车开进小区,只能停在小区外马路上。水岸家园的一位执勤者对笔者解释称,此举倒并非针对租户,而是针对疫情。“疫情之前办了车证的就都能进小区,不论业主还是租户,疫情开始后一律不办新车证,无证是业主的车也不能开进小区。这个做法并没有歧视租户的意思,业主没有车证照样不能开车进来。”

然而他的回答并没能解释,水岸家园小区外的马路上堆满了租房者的车,这些租房者此前一个都没办车证么?是否物业公司从主观上就并不愿意促成他们去办车证这件事?

“我们从来没接到过要办车证的通知,突然有一天就被告知车从此不能开进小区了。”水岸家园外一个正在停车的租房者告诉笔者,它感觉物业对他们的态度倾向于“多一事不如少一事”,“有点打发我们的意思。”

海淀区温泉镇,私家车已经停到了小区外部道路的中央

据笔者在小区外目测,水岸家园内仍有大量空置的车位完全可供停放,允许一部分租房者的车开进小区并不会造成道路拥堵,相反,将无证车辆一律赶到小区外的马路上之后,才会导致进出小区的通道阻塞。

小陈越发觉得,他们一家四口需要有个自己的家才行。“租售不同权我们完全能接受,我们不会傻到和业主去抢孩子的学位,这种期望不现实。但在出入证和停车证这种物业服务上都要被区别对待,我觉得实在太过分了。”“租售同权”的口号被有关部门喊了多年,如今在小陈看来就是个笑话。

历史遗留问题:“物业费是业主交的,他们当然认为业主才是服务对象。”

“租售同权”最早出现在2017年的广州,彼时引发了一系列讨论,但随后便没了下文。

2017年7月,广州市政府印发《广州市加快发展住房租赁市场工作方案》,规定“租房者子女可就近读书,进一步落实租购同权,赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益,保障租购同权。”方案划定了三类“符合条件的承租人子女”:具有本市户籍的适龄儿童少年、人才绿卡持有人子女等政策性照顾借读生、符合市及所在区积分入学安排学位条件的来穗人员随迁子女。

然而,中原地产研究院首席分析师张大伟随后就揭开了“租售同权”提法的虚伪,他在个人自媒体中撰文称:租房者的子女一直都有入学的权利,只是顺位次序不同。目前多地的义务教育阶段入学标准是:“房户合一”,即孩子的监护人是房主并且是户主的情况占据第一顺位;“房户不合一”,即监护人是房主但非户主的情况为第二顺位;第三顺位才是承租者。从这个角度看,广州的政策并无新意。

张大伟称,以北京为例,教育资源密集的区域,一般只能保证房户合一的第一顺位就近入学,很多监护人并非房主的情况都需要调剂,以租房者所在的第三顺位要想获得优质学区内的优质教育资源几乎不可能。此外,房客也会在租房合同上写明,租房者不可“抢得”原本属于业主的学位。

2017年7月,住建部一纸《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》将广深、杭州、南京和武汉等十二座人口净流入城市选为试点城市,这被认为是房地产市场“租赁元年”。

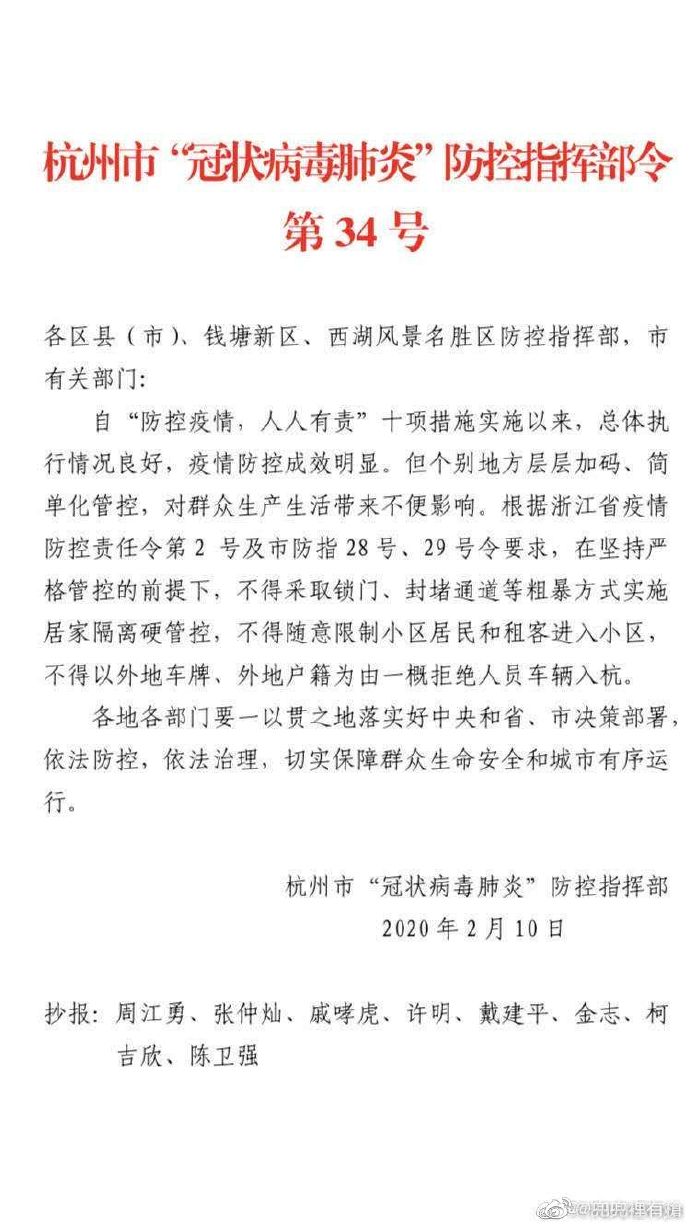

但是,诸葛找房分析师国仕英告诉笔者,处在试点城市之列的杭州在疫情期间就曾发生过对租房者的歧视现象。“杭州市‘新冠肺炎’防控指挥部于2月10号发布了第34号令,写明‘不得随意限制租客进入小区’。”国仕英告诉笔者,这个命令不是没有所指的,据他了解,杭州在疫情管控初期曾发生过限制租房者进入小区的情况,这才有了第34号令的由来。

杭州的“第34号令”

也有人表示,物业和居委会对租房者的歧视问题由来已久,这不是单方面去指责哪一方就能解决的。常年研究房地产市场的合硕机构首席分析师郭毅告诉笔者,前些年由于“群租房”的出现,加大了小区内的人口密度,加大了公共区域的运转负荷,也加大了物业人员的服务难度,一些卫生死角和电力安全隐患也由此产生。”郭毅说。

此外,传染病的特质也先天决定了流动性普遍大于本地居民的租房者的确应当受到一些管控。“租房者的流动性肯定大于本地居民,在传染病扩散期间他们受到更多管控也在情理之中。”郭毅说,“但到了具体的微观操作层面,有些小区的做法的确是走了样变了形。”

租户的私家车已经停满水岸家园的外部道路

“租售不同权”背后诡异的逻辑链条

“租售不同权”的背后,是当前城市管理体制下隐藏的一条诡异的逻辑链条。

在现行的管理体制下,有户籍和房产的本地居民被贴上“有房有产”的标签,在管理者眼中,这些人可控性强,流动性低,易于管理;而流动性大,可控性低的租客就成了“该好好管,从严管”的群体。

国仕英告诉笔者,当前物业企业对租房者和业主的认可度完全不同,不少物业只认房主不认租客,对租房者服务意识淡薄。物业费制度是原因之一。国仕英说,当下物业费用由业主全额缴纳,不关租房者的事,所以物业公司天然地认为只有业主才是他们的服务对象,居委会和街道等管理机构也只把业主视作“自己人”。

“再加上有些租客的确对小区的公共设施和楼内的卫生环境不够爱惜,不把租来的房子当家,而是只当做一个暂住的临时场所。他们觉得租客比较混乱,说白了就是不好管。”于是,在疫情期间需要对流动人口严加把控的背景下,对所有租户“一刀切”就成了最省事的办法。但国仕英同时也认为,这类历史遗留问题不是靠业主和租房者均摊物业费就能解决的。

可否将本地居民和租房者一视同仁地视为服务对象呢?这样一来,能否获得出入证及停车证,真实有效的一纸契约(比如居住证和房屋租赁合同)就成了唯一的合法性依据,而不是看他们在这座城市是否拥有房产,拥有多少房产。

或许只有这样,才能回答小陈们内心深处的灵魂之问:我是合法租房者,为什么不能停车,不能办出入证?为什么?

参考国外做法,似乎是有可以攻玉的他山之石。

且不说“租售同权”,世界上不乏对租房者权益保障较为到位的国家。以德国为例,在法律上实施了有利于租房者一方的“退租保护”和“房租管制”制度:租房者不需任何理由即可与业主解约,但业主只有提出合法理由才能与租房者解约;3年内租房者不得将房租提高超过当地租金水平的20%以上,且当地租金水平每年均由各州政府对数据进行分析制定,其价格一般都低于由供需关系决定的市场均衡价格。此类做法在法律层面获得授权之后,租房者的权益自然有所保障。

郭毅却认为,中国的租房者还要面临一个特殊国情,就是“居者有其屋”的观念太重了,这是别国所没有的文化。“在国外人们认为长期租房住是再正常不过的事情,中国则不然,我国的消费心理对房屋产权看得过重了。”郭毅说。

国仕英告诉笔者,“歧视”的消退只能由时间来解决:目前租赁市场只占到房地产整体市场份额的不到十分之一,待到租赁市场的占比大幅增加,租房者人数持续扩大,整体素质也有所提高后,租房者所受的“歧视”才有望消除。