他们可以舒缓焦虑,却也可能让人困惑。

21 岁的美国女孩 Ava Louise 登上了驶向迈阿密的飞机。行程途中,她躲进卫生间,把手机放在角落里。对着摄像头,她撩起垂在两侧的头发,轻轻舔了一下卫生间的马桶圈,然后抬头,嘟着嘴,双手在脸颊两侧各自比了一个 V 字的胜利手势。

她给这段 5 秒钟的视频,打上字幕“新冠病毒挑战”(Coronavirus Challenge),上传到了国际版抖音 TikTok 平台。很快,她的 19000 名 TikTok 粉丝、8800 位 Twitter 关注者,以及 150000 个 Instagram 关注者都看到了这则视频,以及她配上的文案,“请转发这则视频,让人们知道如何在飞机上正确地保持清洁(爱你)(汗)”

这则视频激起了不大的水花。一些美国地方媒体把视频剪辑重新发布。《纽约时报》的艺术评论家嘲讽地说,莎士比亚在瘟疫隔离期间写出了《李尔王》,而这段视频就是新冠疫情的李尔王吗?至于 TikTok 上,有一些人遵循着平台特有的挑战规则,也录制了类似的轻舔马桶圈的视频,但很快所谓的“新冠病毒挑战”就汇入了互联网上不断爆炸式出现的段子、表情包、动图、暗语当中。

更早进入疫情爆发期的中国人对于这一切都不陌生。时间回到一个月前,你大概还能记得这样的段子:“终于到了在家躺着什么都不做就能为祖国做贡献的时间了”,或者是“戴着口罩,去买口罩,买不到口罩,损失一个口罩”。你可能也有印象,那些把全国各个城市都浓缩成有代表性的食物并且喊着“热干面加油”的图片。还有那些全身防护服站在楼房下,被打上“一起出来玩”字样的表情包,以及被叫做“呕泥酱”、“小黄”的火神山医院工地上的重型机械们。

互联网时代,大众文化的最显著特征或许就是将一切素材都化作“梗”,并且以文字、图片、视频的方式在网路上传播。学术界用理查德·道金斯在《自私的基因》一书中创造的词汇“模因”(meme)来指代这些内容。“模因”一词模仿自“基因”,大致的意思就是那些存在于文化基因中的片段。它们在人群中被创造、被传播、被复制,并且发生变异,但足以能够一代一代流传,并最终塑造下一代人的文化形态。

模因自古以来就存在。中国文学中松竹隐喻高洁的意象,欧美援引的圣经典故都属于模因的一部分。而在当代,每一个人通过社交网络都能成为发声者,因此能够以更高的频率和强度参与到模因的生产与再生产当中。随着新冠病毒波及全球,疫情几乎成为了所有模因表达的起点。

有的愚蠢,如把舔马桶圈当成新冠挑战的 Ava Louise。有的争议,像是给工地上的重型机械起的那些昵称。还有的试图传播正确的防疫信息,他们把仓鼠的爪子放在水流下,告诉人们洗手需要超过 20 秒才能起到杀灭病毒的作用。更多的还是让人放轻松,告诉你“现在什么都不做才是真正的贡献”。

模因最大的作用或许正是缓解人们的焦虑、不安、以及惶恐。搜索引擎中键入“新冠病毒,模因”这样的关键词,几乎所有的媒体都有类似的报道,“来看看那些能让你感到快乐一点的新冠病毒模因吧”,其中包括英国自由派媒体中较为激进的《卫报》,以财经报道出名的《福布斯》,和老牌时尚杂志《时尚先生》。就连《华尔街日报》也会在报道中提及,尽管经济形势岌岌可危,但模因的创作却蒸蒸日上。

疫情给人带来心理压力的原因是失控。人们习以为常的生活节律被骤然打乱。无法工作、无法上学、无法社交,只能在家中惶惶地等待着并不知道能否改善的明天。很有可能,下一个确诊病例就是自己。无力感充斥着每一个人的身体。但人们只要被告知,“嘿,只要待在家里,就可以切断病毒传播,你做得很棒”,那至少能够缓解这样一种无力感。人们对着这样的段子哈哈一笑,聊以自嘲,也就逐渐接受了被禁足在家的社交隔离生活。

与之类似的还有一则对待信件的短视频。一位加拿大小伙收到一封来自已经有 500 多确诊病例的日本的信件,他戴上巨大的防毒面具和厚重的橡胶手套,用烧烤夹小心翼翼地把信夹起来,喷上一大堆消毒药水,最后才放心地取走信件。夸张营造出了荒诞感,而荒诞感又进一步消解了新冠病毒的严肃性。当观者心里想着,这也太夸张了的时候,他们在不知不觉间也重新衡量了疫情的严重程度。

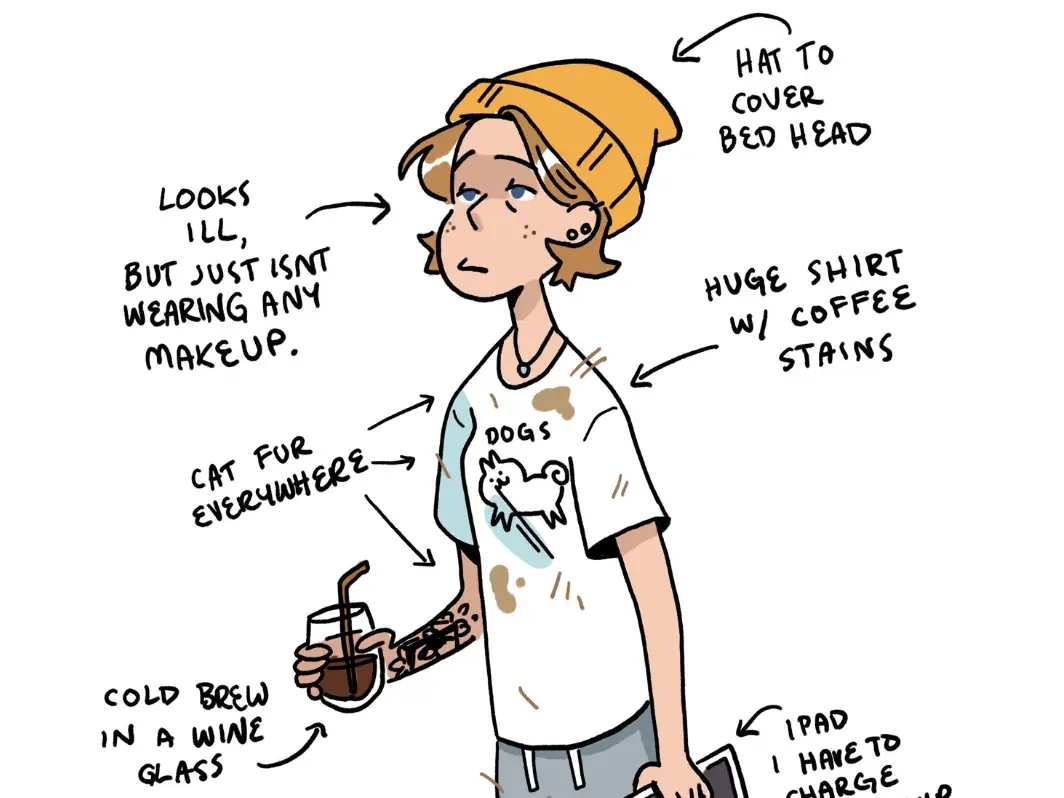

在另外一个层面上,模因也构建起了建立在虚拟空间的认同感,人们得以知道大家都处在类似的境地当中。就像这一张画手自嘲自己在家工作极其邋遢的图片一样,“用帽子遮住睡得乱七八糟的头发、巨大宽松的沾染咖啡渍的 T 恤、因为没有化妆而显得脸色枯槁、装在透明红酒杯里的冷萃咖啡”。一定有不少人在看到这张图片以后惊呼,“这不就是我吗?”原来大家在疫情中的生活都一样。

相比起提供轻巧的心理安慰,模因或许也能发挥更重要的作用,就像洗手的仓鼠一样传播正确的防疫方案。联合国粮农组织发布在 TikTok 上的视频就展示了三段如何用肘击、足击代替握手来互相打招呼。快速剪辑、配合洗脑的强节奏音乐,倒是更符合新时代将资讯传播给年轻人所需要符合的特质。

“新冠病毒当然是一种严重的威胁。“擅长于解释性报道的美国媒体 Vox 这样写道,”然而,比起仅仅用幽默来帮助人们应对疫情,利用模因来关注防疫措施能够提供一些必要的严肃性以及重要的资讯来应对日益严重的危机。“

但模因的传播也并非总是一件好事。在表达幽默、传递信息的同时,他们也可能散播恶意、或者误导人们使他们更容易受到新冠病毒的侵害。

口罩始终是疫情中备受关注的焦点。海外如今也和国内一样遭遇到了严重的口罩缺口。尽管海外许多国家的健康部门都发布指导表示,健康的人们并不一定需要戴口罩,且戴口罩并不一定有助于防止病毒传播,但人们仍然十分紧张,试图买到口罩。随之应运而生的一种基于口罩的模因就是各种各样的自制口罩的方法。

其中,有些口罩的自制方法看起来令人迷惑,就好像在普通口罩内垫纸巾以延长口罩的使用寿命。这到底是一种足够严肃的方法吗?还是互联网上的无聊大众开的又一个无聊的玩笑?这些视频和联合国这样的机构发布的具有专业性背书的疫情防控视频在同一个 TikTok 上平台出现的时候,真的有足够多的人有能力、有耐心、有知识去分辨其中的真伪吗?

保罗·刘易斯(Paul Lewis),波士顿大学英语文学专业教授,出版了一本名为《崩溃:冲突时代下的美国幽默一书》。他说自己有一次去女儿在达特茅斯学院的宿舍,看见卫生间门背后贴着的告示:“许多人都在与焦虑作斗争,所以在开关于新冠病毒的玩笑之前,最好还是三思后行。”他部分赞同这样的看法,因为拿新冠病毒开玩笑,和人们抵制这些玩笑几乎都是不可避免的。

当新冠病毒刚刚出现的时候,人们就把与冠状(corona)同名的科罗纳啤酒(corona)相提并论。有一些学生因此用科罗娜啤酒召开了一场新冠病毒主题的派对。尽管派对帮助参与者消减了一些焦虑的情绪,却也引起了学校内的其他亚裔同学的抗议,认为这涉及到了种族歧视。刘易斯认为,有种族歧视嫌疑的笑话显然是不好的。“人们通常会拿一切东西来开玩笑……但笑话只不过是一种试图战胜、或者压抑被开玩笑对象的方式。”

如果说笑话还只不过是双刃剑的话,那么愚蠢可能就是彻头彻尾的愚蠢。Ava Louise 发起的新冠挑战意义不明,令人疑惑。在 Twitter 上发布视频的一天之后,Louise 又发布了新的内容,“我不可能感染新冠病毒的……就像同性恋者一样,有钱的金发婊子对新冠病毒免疫。”Louise 本人就是一位金发高挑的模特。又过了一段时间,她补充说,“好的,既然你们都已经在浏览我的页面了——种族主义是坏的。同性恋者是好的,恐惧跨性别者的人比我舔马桶圈还要恶心。祝大家度过美好的一天。”

而在面对媒体时,她解释自己发布这则视频的原因是,“她已经完全厌倦了这个叫做新冠病毒的婊子获得了比我更大的知名度……一个性感的有钱的二十多岁的金发女郎舔马桶圈并不会让人们感到悲伤。这不像那个病毒能够随便杀死我,因为我不上 Facebook 。”

完全不知所云。

或许并不值得再在 Louise 身上浪费时间,但她至少代表了一大批在互联网上的喧哗众声。某种程度上,这也是如今这个时代的特征。好的、坏的,因为都获得了在舆论场中的表达机会而泥沙俱下。而人们在互联网上创造出的模因也完全是时代的镜像。

对此,《纽约时报》艺术评论家阿曼达·海瑟(Amanda Hess)做出了严厉的批评,“社交媒体平台在传播疫情信息时出乎意料地可靠。在一个社交隔离的时代里,他们也自发的承担了社区链接的功能。然而,他们也同样把我们的注意力拽入了一个令人警惕的陷阱。”

“病毒让互联网时代的黑暗交易变得明确。我们可以依靠它保护我们的身体、放松我们的神经。但作为交换,我们上交了我们的大脑。”

她说的可能并没有错,那些看似简单的模因,并没有人们想象中的那样无害,尤其是如果每一个人在流量海量的模因时,都只是一扫而过,而不细加甄别的话。