裸还是不裸,还真是个重要的问题呢!

来源:中国国家地理BOOK

作者:张雨晨

即使在今天,当人们谈起裸体的时候,还是会脸红,会不好意思,会充满了好奇。

这很正常,我们对于裸体的态度,像过山车一样,曾处于高峰,又跌入低谷,现在还在慢慢上升。

裸还是不裸,一直都是个问题。

01

人是万物的尺度

我们并不清楚人类是从什么时候开始才穿上衣服的,但这个时间应该不短。

10万年前,当智人开始走出非洲的时候,地球的冰期还未结束,如果他们不穿衣服,肯定会被冻死。

史前文明的衣服多由兽皮制成,无法留存至今,但骨针可以。在斯洛文尼亚发现了距今4.7万年的骨针,也就是说,至少在那个时候,衣服就已经出现了。

史前的人类,冷了就穿上衣服,热了就脱掉衣服,这是一个很自由的事情。如果你火力壮,裸着满村跑也不会有人说你有伤风化,更没人逼着你穿秋裤。

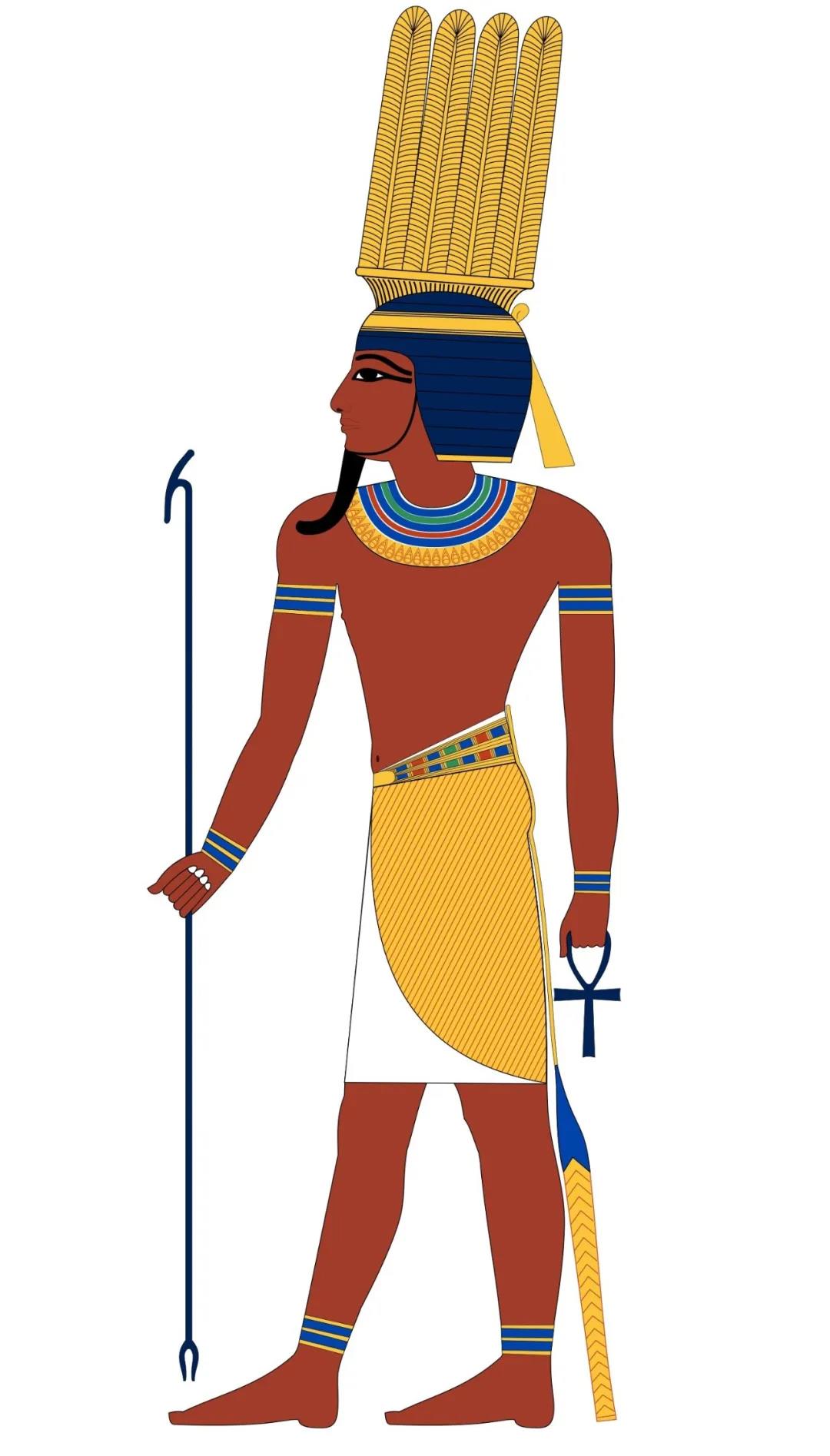

正视裸体的风气一直延续到了古文明时代。古埃及早期的人穿得就很少,毕竟那里很热嘛。那时的男子,无论地位高低都是上身赤裸, 下身仅穿一件名为罗印·克罗斯的白色亚麻缠腰布;女性则穿一种从胸直到脚裸的紧身筒裙丘尼克;至于女奴和舞女,只在臀部系一根叫做绳衣的细绳,这基本上就等于全裸了。

人类对于裸体的赞美,在古希腊时代达到了顶峰。

相信大家都看过、或听说过一部叫做《斯巴达300勇士》的电影,电影里一大波肌肉鼓鼓的斯巴达勇士,在古铜色的光晕下,极致地展现了人体的力量之美。若放在古希腊时代,这些肌肉猛男应该都是最受欢迎的流量明星,而且男女通吃。

古希腊人以身体的美为荣,在希腊神话中,神以人的样子存在,因为人的身体是如此完美。

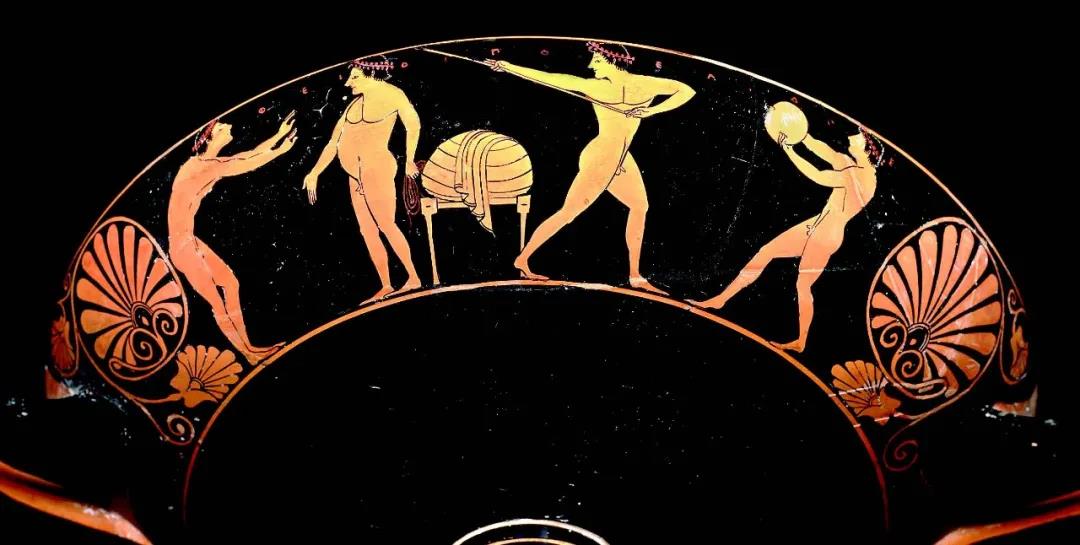

在古希腊城邦间举办的“泛雅典节”上,选手们必须裸体出场。但是,相比起雅典人只允许男性裸体比赛的惯例,斯巴达人则走得更远,他们让女人也只穿很少的衣服下场与裸男同场竞技,这甚至让雅典人都震惊万分。

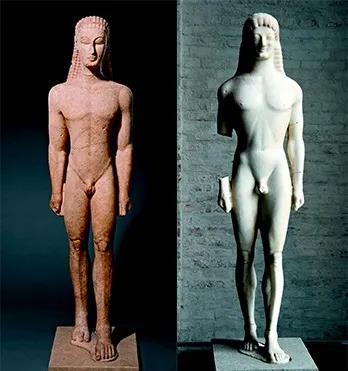

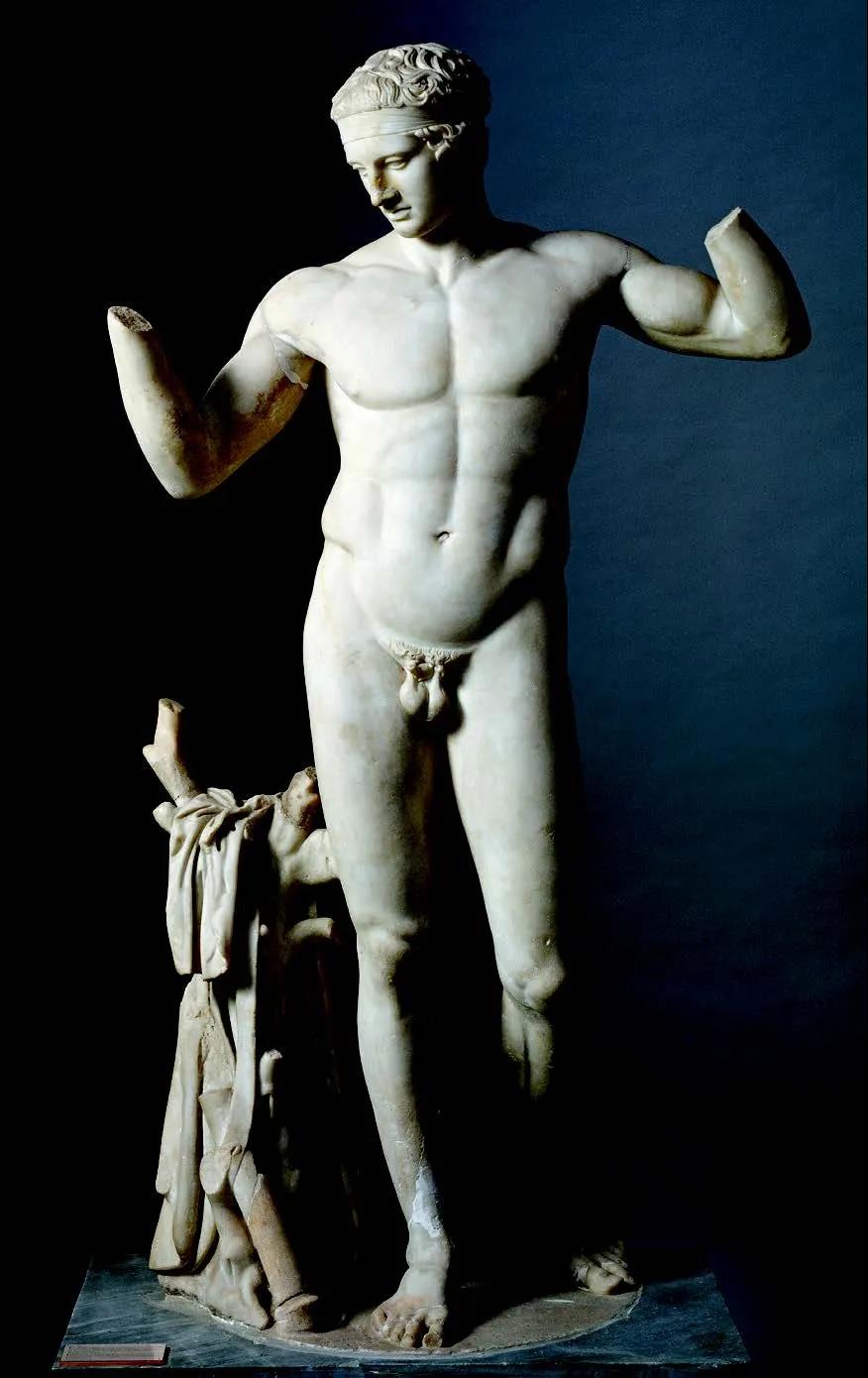

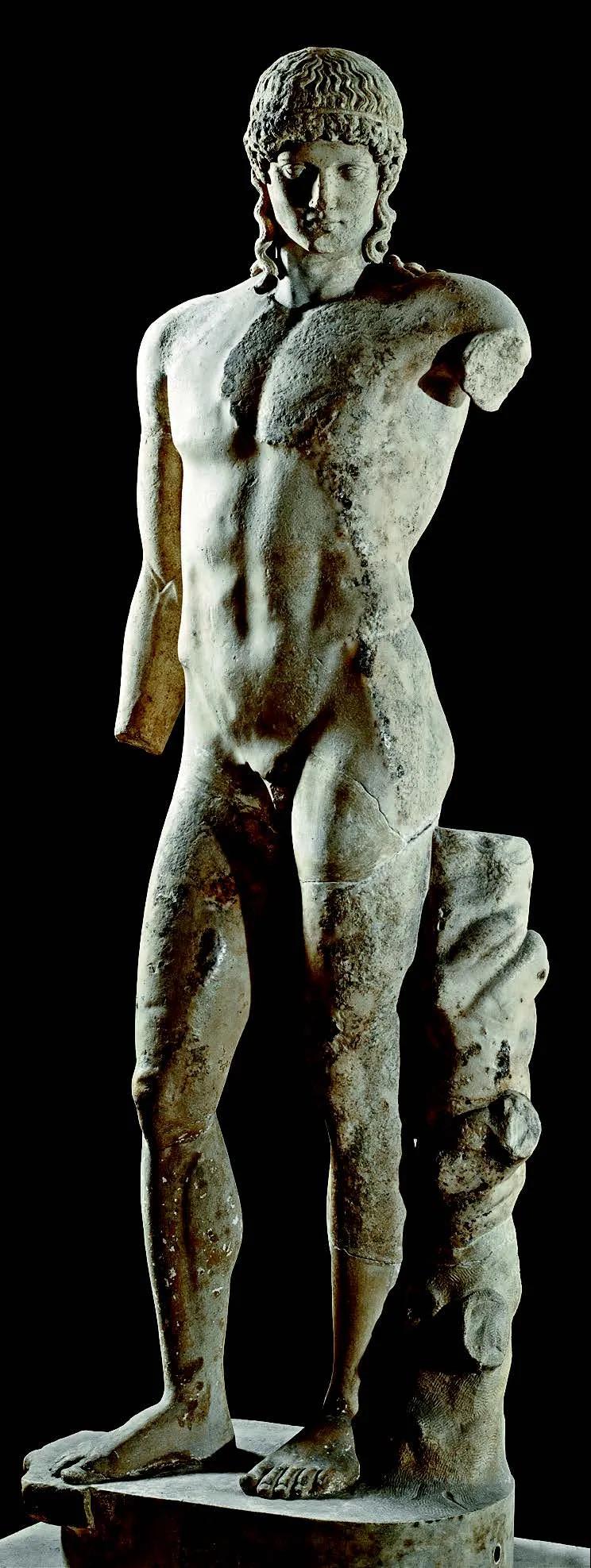

古希腊人对健康裸体的崇拜,在了解他们雕塑艺术上得到了最为充分的展现。

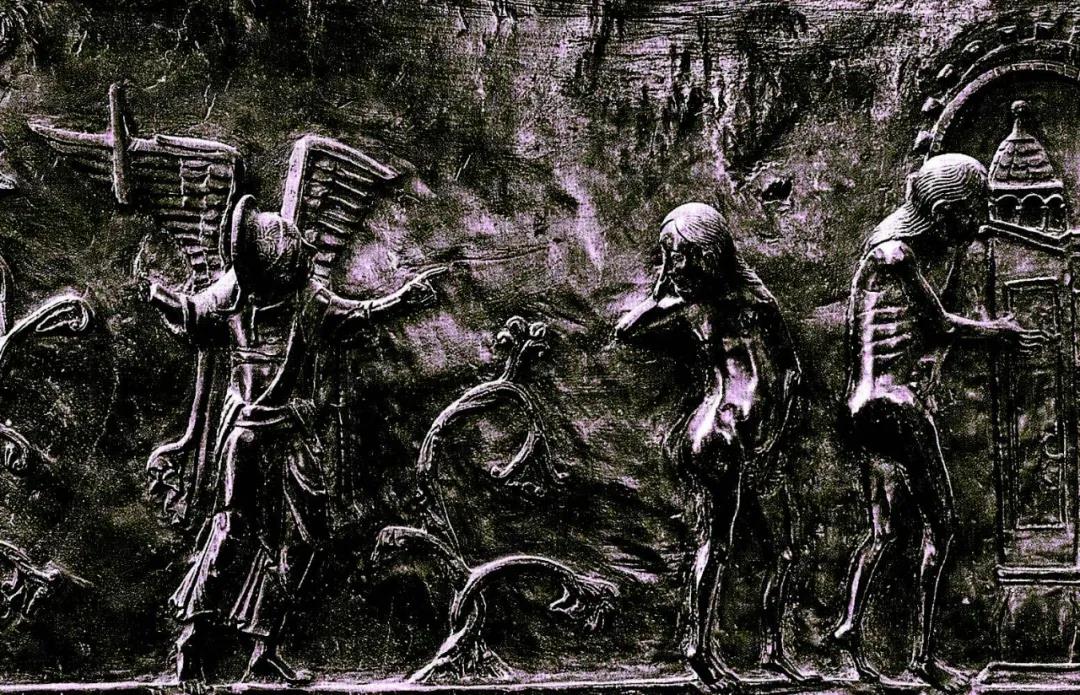

公元前800年至公元前500年是古希腊雕塑的古风时期,那时候的希腊人雕塑是埃及风格的,但他们把埃及雕塑身上仅有的那点衣服给去掉了。

随着公元前449年古希腊人在希波战争中获得了最终胜利,古希腊的雕塑艺术进入了黄金的古典时代。

艺术家波留克列特斯(Polyclitos)通过最严格的测量和规则,创造出了清晰、平衡、完整的完美裸体形象,虽然这个形象不一定真实,但它的确很美。波留克列特斯的著作《法规》为完美的人体制定了一套比例规范,其中就有人们耳熟能详的“身高为七个半头”这个说法。

如果说波留克列特斯造就了人像,那菲迪亚斯就创造了神像。他为奥林匹亚的宙斯神庙创作的阿波罗像展示出了神的理想形象:冷静、无情,对形体美的力量极度自信。而他为帕特农神庙制作的阿波罗像则更进一步,它比前一个阿波罗更加庄重高雅,具有了一种神圣的感觉。

艺术上的繁荣与思想上的活跃不无关系。古典时代智者学派的代表人物普罗泰戈拉就曾喊出“人是万物的尺度”,古希腊人将人的裸体视为完美之物,可以说就是这个命题的延伸。

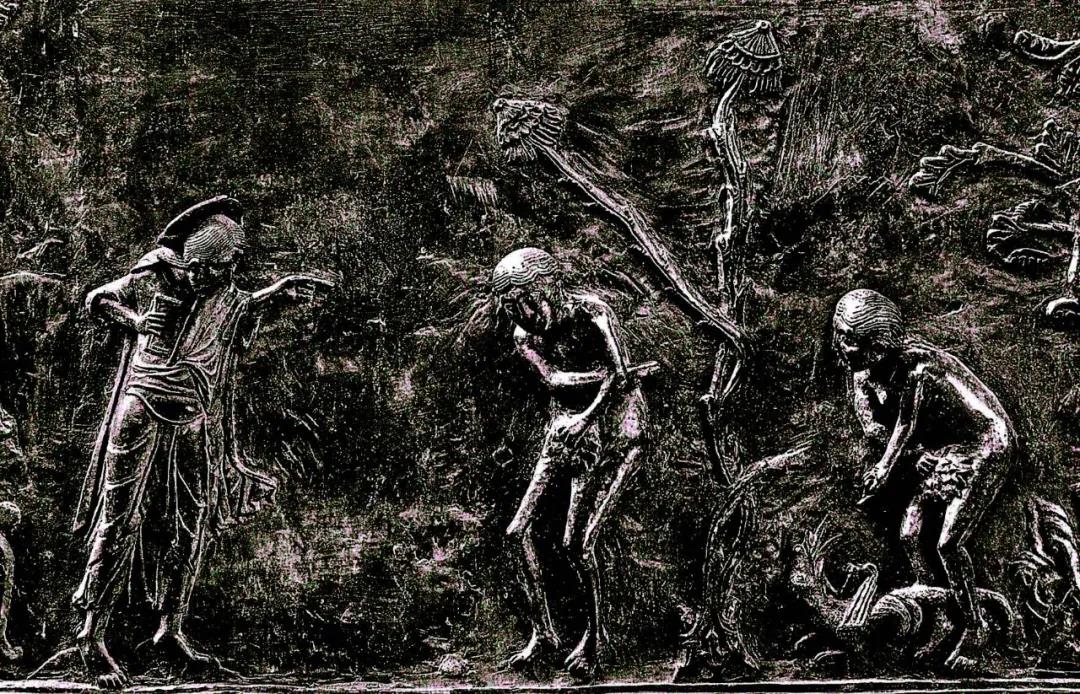

公元前330年,亚历山大大帝征服了波斯,希腊化时期开始了。古希腊人的裸体艺术的创造力虽然在希腊化时期慢慢衰退,但他们的雕塑依然大方、美丽地裸着。

02

为何我们不再裸体

阳光下也有阴影,甚至在裸体盛行的古典时代之前,以裸体为羞耻的观念就已经出现了。

希罗多德在《历史》中讲述了一个因为晒妻引发的血案:吕底亚国王坎道列斯认为自己的妻子是天下最美的女人,以至于他实在想把她的美貌分享到朋友圈。于是,他邀请自己的侍卫居基斯偷看自己老婆的裸体。这个事儿不巧被王后发现了,王后给了居基斯两个选择,自己死或是杀死国王自立,居基斯选择了后者,坎道列斯为自己的晒妻行为付出了代价。

希罗多德是公元前5世纪的人,他经历了古典时代的开端和发展,而坎道列斯晒妻事件发生的时间又早于希罗多德几百年,那个时候,王后有了“被人看到裸体是耻辱”的观念了。王后为何会有如此想法?

希罗多德笔下的王后的形象,就如同《伊利亚特》中海伦的一样,她们用自己的故事告诉世人:不加控制的情欲会带来灾难,而裸体,就是触发情欲的原因之一。

《孟子·告子上》中说,“食、色,性也。”裸体不免会引发情欲,在史前社会这或许不算“问题”,但随着时代的变化,随时随地地发情肯定是要出事儿的。为了避免坎道列斯晒妻和特洛伊战争此类悲剧的重演,在文明萌芽时,"深(nei)受(xin)其(an)害(shuang)”的祖先们为了避免后人重蹈覆辙,定下“要穿衣服”这样的规矩。

不过,祖先们这个朴实美好的小要求,最终演化成了道德的大树。裸体,最初的矛头还指向犯罪者,也就是那些因此而发情的人,最后却成为了受害者自己的羞耻——人们开始以裸体为耻。衣服,也从最开始的“穿上就行”,逐渐发展出了礼制中的繁复冗节。

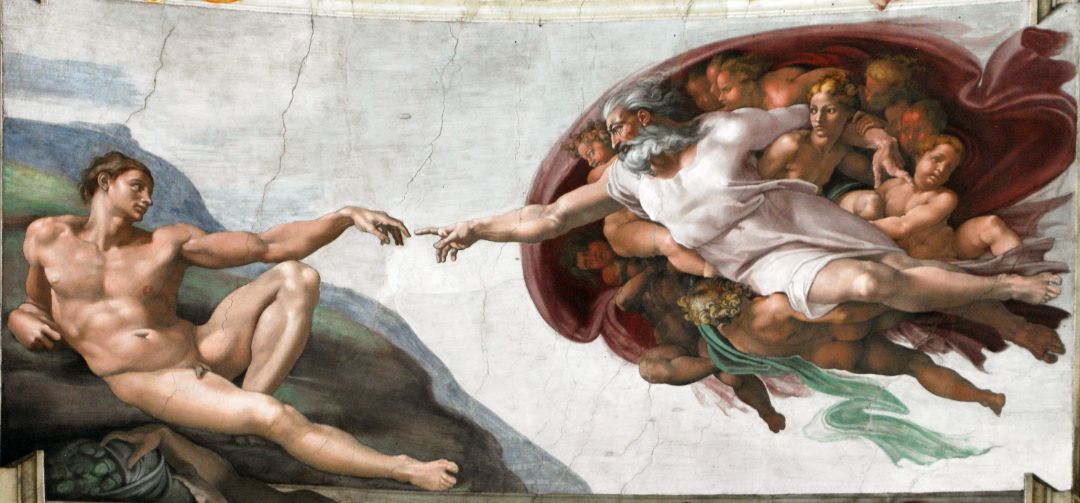

在西方天主教的传统中,裸体更是被《圣经》定义为羞耻的,为了让大家能够接受这个观点,它用神的行为来证明自己的逻辑。

在《圣经》开篇创世纪中记载:“耶和华神用地上的尘土造人,将生气吹在他鼻孔里,他就成了有灵的活人,名叫亚当。(创 2:7)”这很可能就是亚当夏娃在吃掉智慧果后觉得赤裸羞耻的原因,因为人的身体是土,而人的精神(生命)是上帝的气息,两者并不是一回事。

肉体只是灵魂的暂住所,它是土做的,与精神相比是丑陋的,所以人们轻视肉体。而且,亚当和夏娃在犯下原罪后所接受的惩罚,也是通过让肉体受苦而实现的:女人“生产儿女必多受苦楚”,男人“必终身劳苦”。在这样的知识框架下,人们怎么可能像古希腊人那样崇尚裸体之美呢?

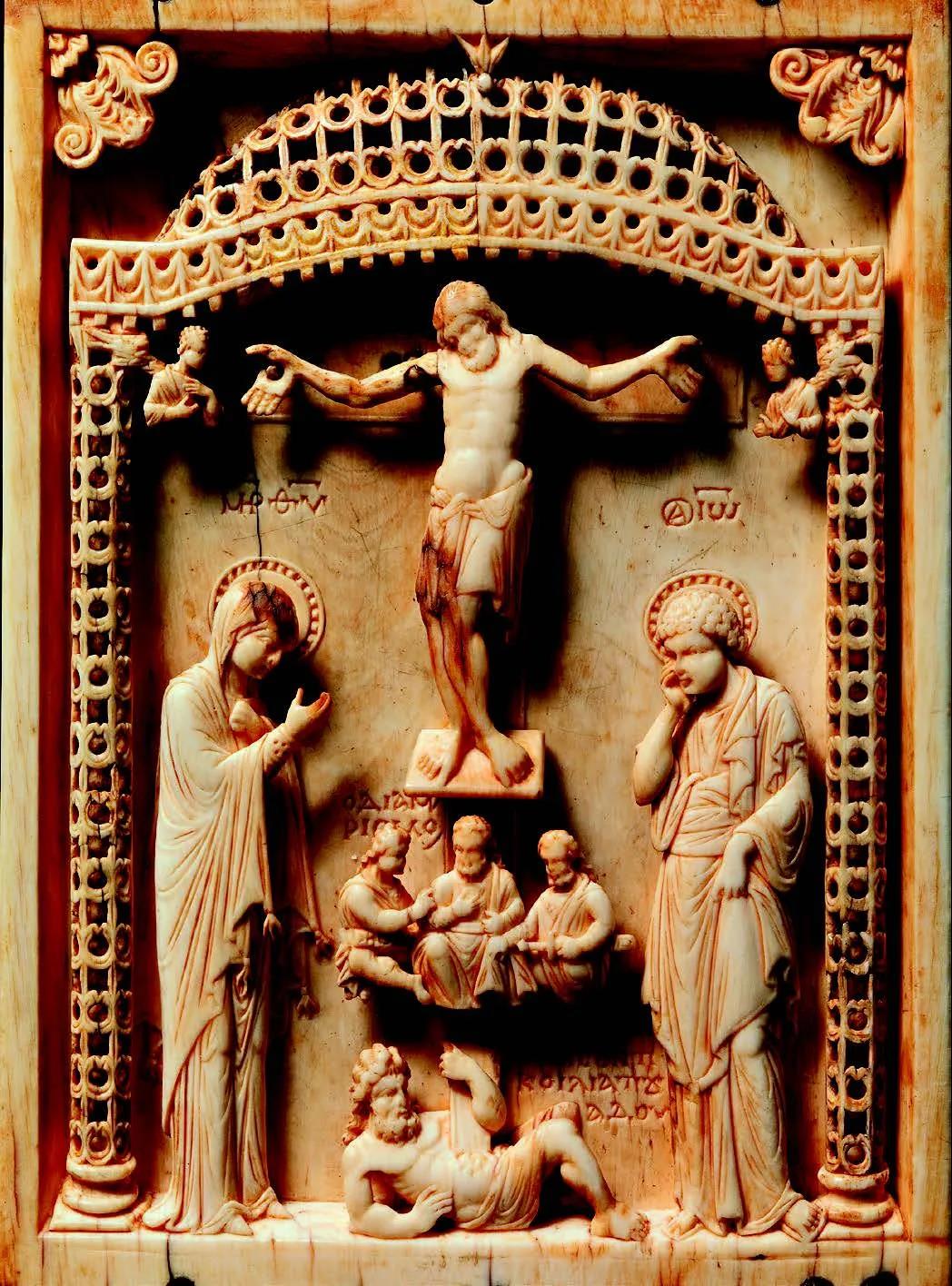

不过,也正是《圣经》,为西方的裸体艺术留下了一丝希望。无论天主教有多么厌恶裸露,它都无法否认耶稣在被钉上十字架时是近乎全裸的,这一经典的画面,如同一条细丝,连接了古希腊时代与文艺复兴。

03

裸体的复兴

在裸体复兴之前,人们的欲望先“萌发”了。

1347年黑死病在意大利爆发,疫情随后传遍欧洲。沉迷于精神世界的人们忽然纳过闷儿来:及时行乐是多么重要啊!谁知道第二天你还是不是活着?

那什么是快乐呢?十五世纪的人文学者洛伦佐·瓦拉在《论快乐》中给出了一种答案:“美是对人体的基本恩赐...女性的美不仅表现在面庞上,而且表现在头发、胸和大腿上。”

如果你看过薄伽丘的《十日谈》,就会知道这种论调在当时还是蛮受欢迎的,因为《十日谈》的内容即使放在现在,恐怕也会被列为“黄书”......

渴望欢愉的人们,看到了什么样的裸体作品呢?除了耶稣的圣象外,中世纪的裸体形象以干瘪、僵直的畸形人为主,以表达人类在伊甸园偷吃禁果的原罪。于是,表现裸体之美的任务,落在了艺术家的头上。可是,在那个保守的年代,艺术家能去哪里看到裸体呢?

乔安妮·伯恩斯坦在分析比较了大量文艺复兴时期的女性人体画后认为,在15世纪90年代之前的女性人体画,基本上是以古代雕塑或其它艺术作品为范本,之后,女性裸体模特才被慢慢引入。

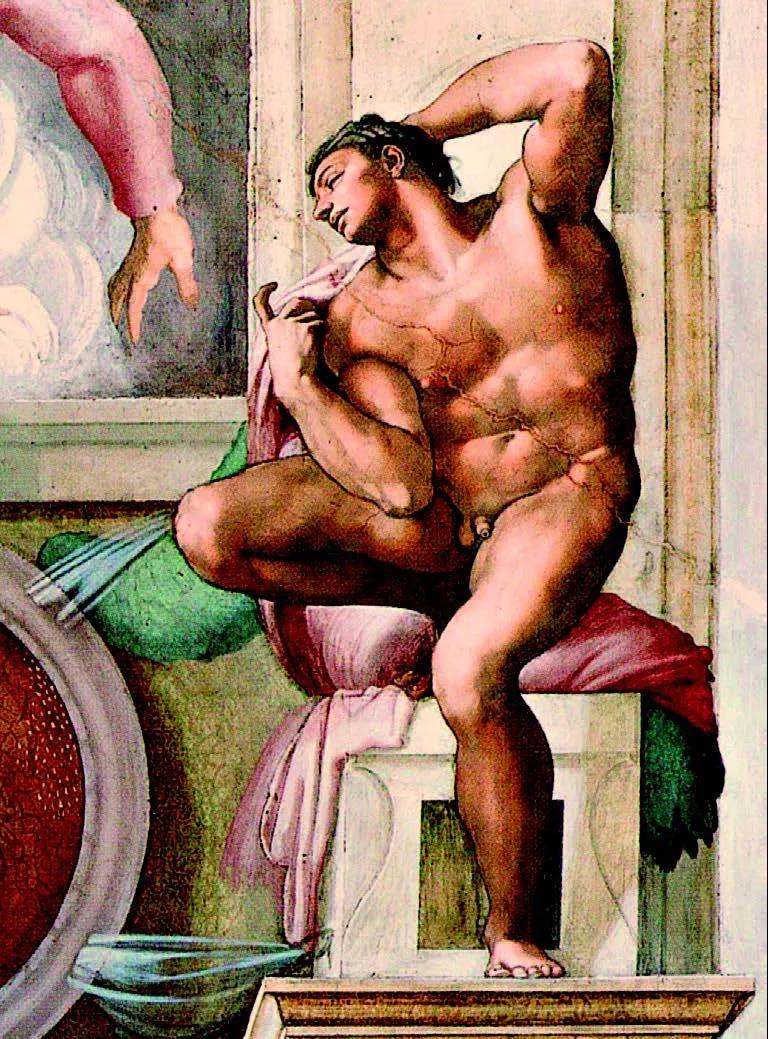

对于艺术创作来说,真正的创造和创意是很少的,更多的是技法的传承,这也是古代雕塑如此重要的原因,像米开朗琪罗这样的大师都无法摆脱这个规律。

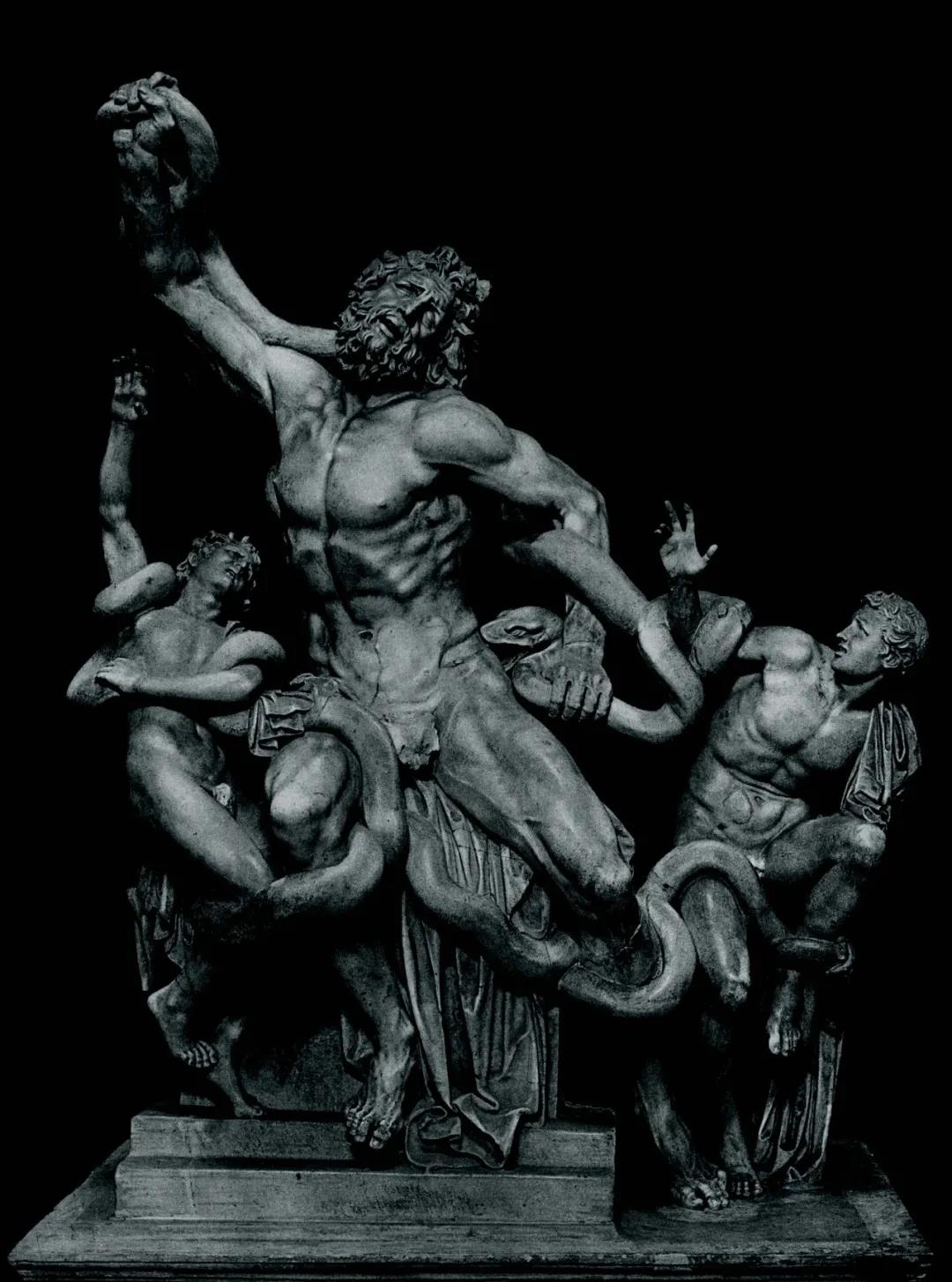

1506年1月14日雕塑《拉奥孔》出土了,这位大师在几小时之内就抵达了现场。在《拉奥孔》出现之前,他一直希望通过激烈的肌肉活动来表现肉体挣扎背后的痛苦,但就是找不到可以参考的雕塑。在后世艺术家的眼中,米开朗琪罗的作品《运动员》里的一个人物,就让人联想到了拉奥孔大儿子的形象(虽然我没看出来)。

但是,雕塑能展现的裸体形象和素材毕竟还是有限的,面对越来越多的主题需求,艺术家们对裸体模特的呼声愈发强烈。

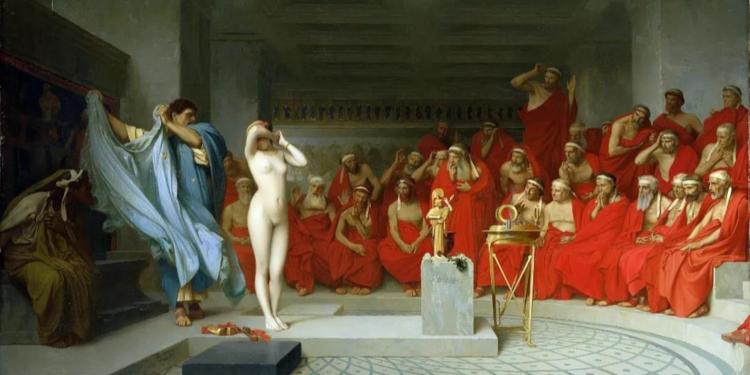

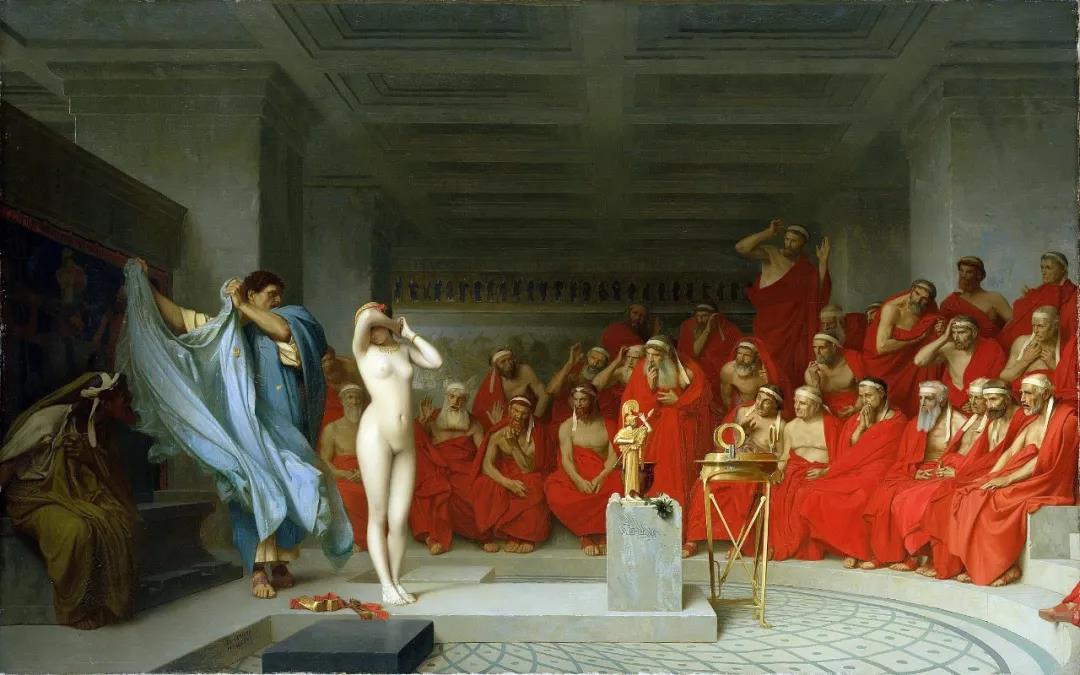

其实,裸体模特很早就出现了,据说,世界上第一位女性裸体模特是古希腊的芙丽涅,她还因为做这个事情被带上法庭。律师在为她辩护时,当着众人的面一把掀开她的衣服说:“这么美好的乳房难道要让它消失么?”结果她最终被判无罪。不过,这位律师的做法要是放在中世纪,估计他也要被判有罪。

文艺复兴时的女性裸体模特是一个复合型职业,她们多出身于贫民阶层,工作时往往身兼仆人、情人、模特三重角色。16世纪的雕塑家切里尼就在他的《自传》中提到“我把她当模特用,也在床上享用她,以满足我年轻的欲望。”

至于男性裸体模特,经常是画家的助手或学生来担任,这很好理解,学生当模特不花钱么不是。据说雕塑家委罗基奥在创作代表作《大卫》时用的模特(不过这次不是裸体模特),就是他的学生达·芬奇。

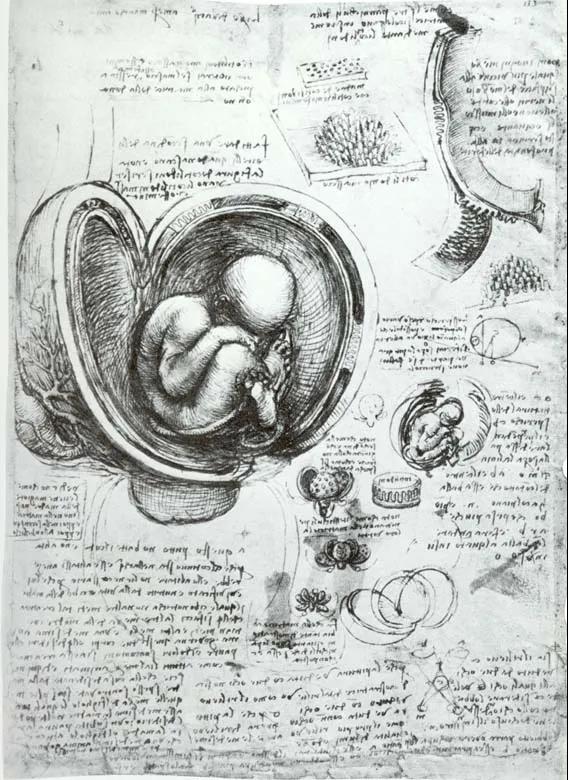

为了能够更生动、真实地表现裸体,艺术家们还通过解剖尸体来了解人体,他们在解剖学上的造诣,甚至超过了当时的医生。

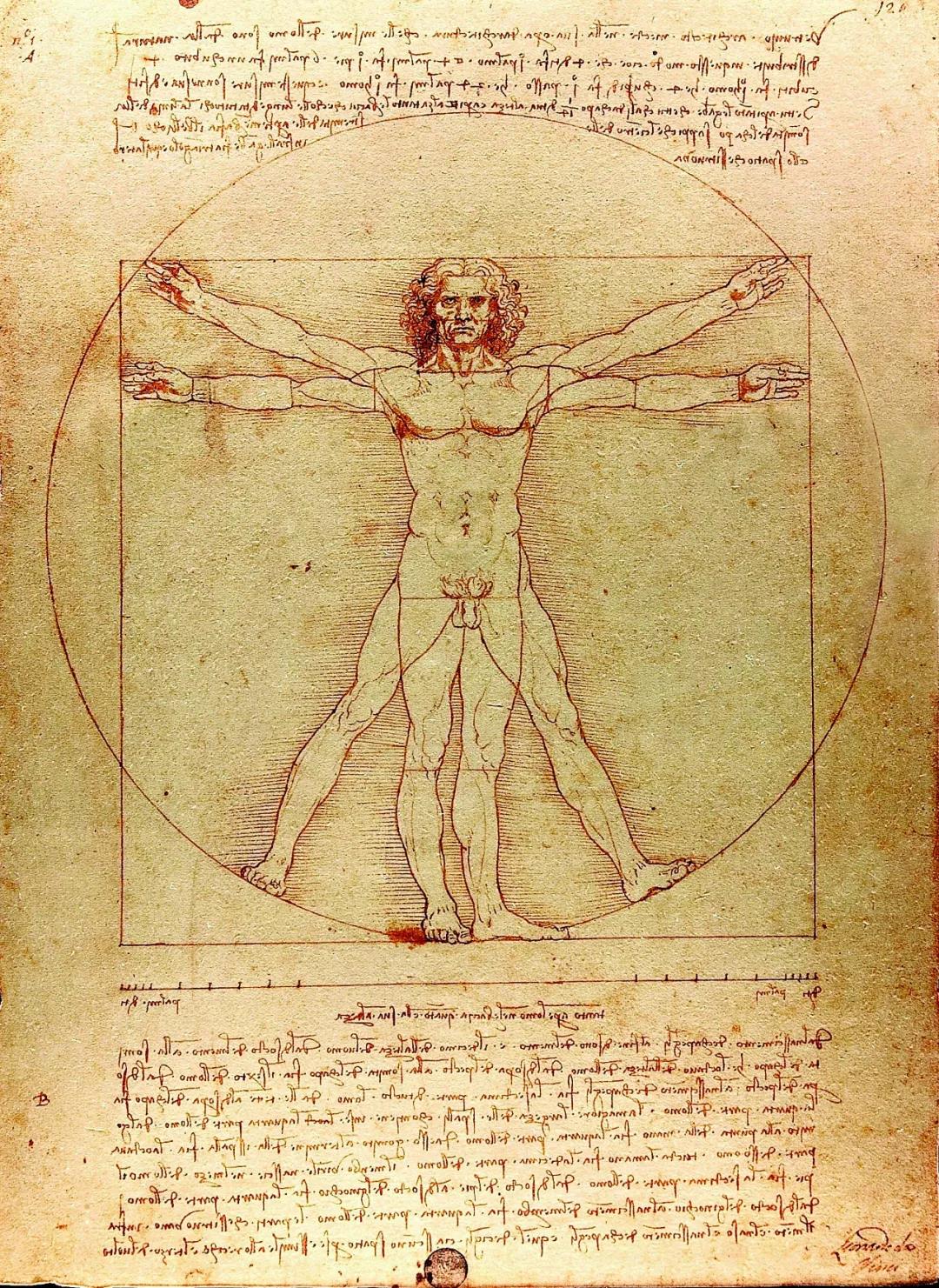

达·芬奇对人体解剖学的研究持续了四十余年,他认为,人体解剖是了解人体结构和人体动态的钥匙,这一观点在文艺复兴时期的艺术圈中似乎是一种共识。人体解剖,可是当时艺术学习的必修课。

“艺术源于生活,高于生活”这句话,用在裸体这个事情上特别合适。

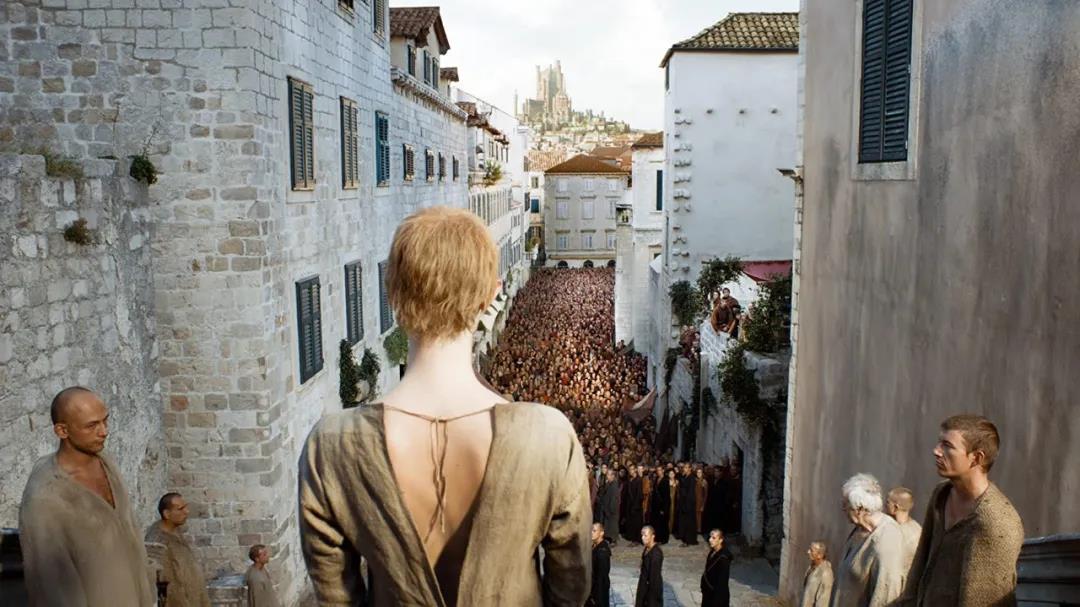

不用想也知道,中世纪时没人愿意在大街上裸奔,普通人要想看真人裸体,只有等出事儿的时候才行。处决所谓的“女巫”就是那时的一件大事儿,在大火的美剧《权力的游戏》中,有一段瑟曦裸体游街示众的剧情,这个桥段借鉴了中世纪处决女巫前游街的场景。

虽然文艺复兴及之后的人无意裸体,但那时的服装,尤其是女性的服装却越来越裸露化。

10世纪时,女性的服装宽大、肥长,头发也被蒙在披巾里,身外还裹着斗篷,活脱脱一个女法师形象。

慢慢地,她们的衣服逐渐收紧,让身体曲线更为突出,袖子也变成了短袖甚至无袖,我们在电影中常见的那种领口开得很大、露出上半个胸部的袒领衫,在14世纪就成为了流行款。

鲁迅说中国人“看到白臂膀就想到全裸体”,其实欧洲人也一样。宗教改革家胡斯就曾在他的书中写到:“她的胸乳没有裸露在外的那部分被人为地大肆渲染,高高隆起,像是胸前长了两只角。”人性,都是相通的。

文艺复兴的裸体艺术为人类的思想带来了解放,但女性还是被束缚在男性审美牢笼中的囚徒,她们即便没有裸体,却胜似裸体。低垂的袒领衫、紧绷的束腰带,就如同南宋后女人的裹小脚一样,成为了男权社会的缩影。

04

裸还是不裸,原来这么重要?

当我们走进博物馆,走进画廊,看到那些令人赏心悦目的裸体艺术时,你绝对猜不到,他们其实是在“欺骗”你的眼睛。

虽然我们称这些作品为裸体艺术,但其实它们都是裸像(The Nude),而非裸体。

裸像所描绘的不是真实的人,它没有人的皱纹,眼袋,也没有因岁月而松弛的肌肉和下垂的乳房,只剩下了健壮的肌肉和丰腴的肉体。

裸像的美,可能是拼凑的成果。古罗马人普林尼提到过一个传说:古希腊画家宙克西斯为了获得完美的赫拉形象,就让当地的少女们裸体列队,然后选出五位,取她们各自身体上最大的优点来完成画像。

裸像是理想中的美,它甚至可以符合数学规律而无需遵从现实。后人在研究“维特鲁威人”时发出感慨:“从严格的几何形式来看,大猩猩或许比人类更符合这样的美学标准。”

没错,古人所做的事情,和我们现在的P图没什么区别。

人们喜欢完美的东西,但是却也因此忽视了现实的不完美,在一个追求完美的社会中,身体残疾者、智力障碍者恐怕很难得到尊重,在电影《斯巴达三百勇士》中的告密者、叛徒先知都异常丑陋,这似乎错误地暗示了身体丑陋者的心灵也不健全。

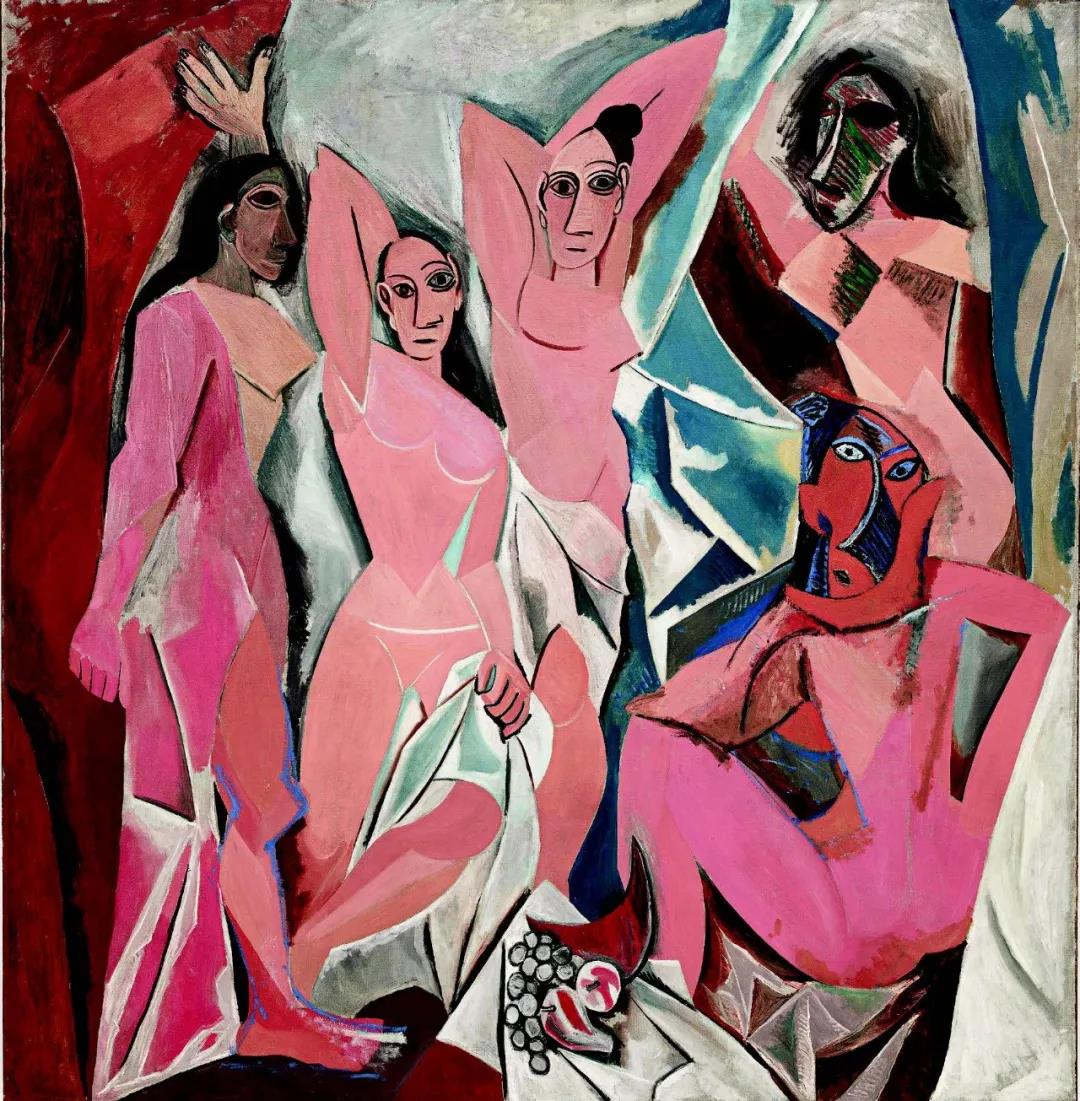

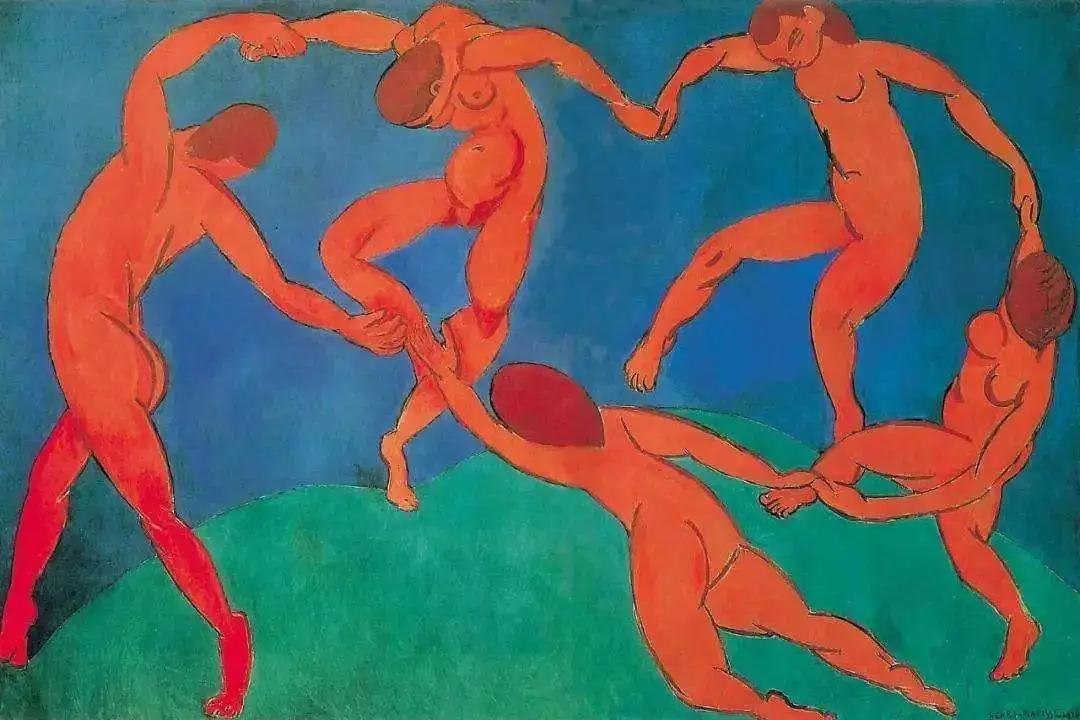

直到近代,裸体艺术才开始突出“丑”,比如马蒂斯、毕加索笔下的裸体就很丑。这些画家很可能是发现了人身体原本的不完美,并接受了这个事实,他们通过艺术的手法将这个道理展示了出来。

随后,人们也开始慢慢接受起自己身体的“丑”。在西方,有了天体(裸体)海滩、裸体骑行活动,甚至还有人在桑拿后到大街上裸奔。在中国,人们在几十年中也迅速完成了从接受裸体艺术到接受不完美身体的转变。

1988年年底,油画人体艺术大展在中国美术馆举办,这是新中国历史上第一次举办裸体艺术相关的展览。开展那天,门外购票观众冒着凛冽的寒风排起长龙,为了满足观众看展的迫切心情,美术馆还特意加开了夜场,18天的展期,保守估计也有22万人参观了展览。

逐步开放的中国,欣然接受了裸体的艺术。

如今,有些北京爷们儿因为怕热,把背心卷起来跟个比基尼似的,这种被称为北京比基尼的行为方式虽然的确不美,也容易影响别人,但从另一个侧面,他们的“半裸行为艺术”也印证了中国社会的开放心态。

老爷们儿对自己不完美身体的自信,甚至引发了老外们的竞相模仿,在他们眼中,这是潮。

人们在文艺复兴时重新发现了身体的美,进而将思想彻底从宗教的禁锢中解放出来。今天,人们又认识到了身体的不完美,在接受不完美的社会,不同的人、不同的个性会得到更多的尊重。

裸还是不裸,还真是个重要的问题呢!

部分内容来源于《裸体艺术》