武则天是中国历史上唯一的女皇帝,在中国封建历史上处于一个非常特殊的地位。然而中唐以后,再也没有出现过正统女皇帝,这与武则天最终还位于李唐王朝有很大关系。综合封建观念、社会风气、武则天本身政治手腕、历史

序言

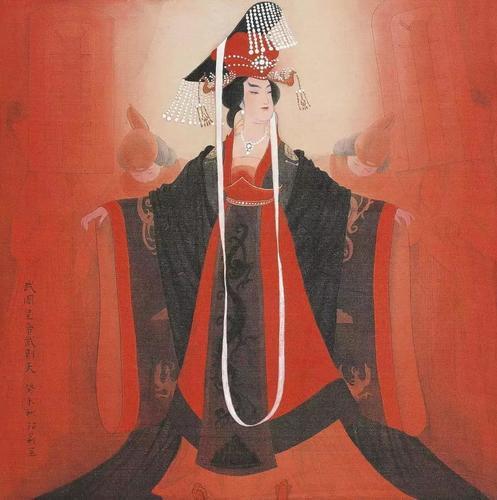

唐代是繁荣强大、具有魅力且中外闻名的时代,然而唐高宗后,唐代历史产生了中断,中国历史上唯一的女性统治者建立了属于她的政权。武则天60岁摄政,执政五年后改元天授,建立周朝。从一个出身官宦人家的女子到一代女帝,除了自身的才华、素养、胆识外,还有一个重要原因,那便是历史机遇。武则天的经历具有传奇色彩,死后也留下一片历史留白,让后世的人们对其褒贬不一。

一、国内学者相关研究简述

中唐以后女皇帝为何消亡是一个较有价值的问题,一些学者和历史业余爱好者一直对此津津乐道,但在学界似乎没有完整的文章或系统的研究成果做出相应的解释。相关的研究主要集中在两个方面:武则天称帝的原因和武周以降女权研究。二者一直是学界在关注和研究的重点问题。

(一)武则天称帝原因。涉及到社会和文化因素,比如陈寅恪先生的《武曌与佛教》[1]从宗教意识形态和家庭环境的角度论述了武则天称帝的合法性支持。鲍娇先生在《唐代政治与符瑞》中将武则天称帝与S.6502《大云经疏》中的符瑞思想联系起来,阐明了符瑞对“女身为王”思想支持[2]。赵文润先生的《“女皇”武则天缘何执掌天下》从她的个人能力,包括睿智和胆识、卓越的用人理念等说明了武则天掌权的原因[3]。

(二)武周以降女权研究。张菁先生的《唐士大夫的女性观与武则天现象的产生——以墓志为中心》[4]通过对墓志资料进行解读,指出在唐代宽松的政治环境下女性的参政意识普遍高涨的现象,唐代士大夫对此也持包容态度。邓小南先生主编的《唐宋女性与社会》[5]收录了多篇对唐宋的女性研究的文章,整体表现出女性地位(大部分指贵族女性)从上升到下降的趋势,表明初唐女性参与政治所掀起的女性意识是个别现象。

本文完整系统地解释了武则天后女皇帝消亡的原因,对研究武周以降的女性政治地位降低的原因也有些许借鉴意义。

[1] 陈寅恪:《金明馆丛稿二编》,生活·读书·新知三联书店2001年

[2] 《西北大学报(社会科学版)》,2015年11月,第52卷第6期,第87—92页

[3] 《读史札记》,2007年1月,第190期,第60—61页

[4] 《江海学刊》2001年第5期

[5] 上海辞书出版社,2003年8月1日出版

二、武则天称帝条件

武则天登上女帝宝座,甚至堂而皇之地登上宝座,这是诸多方面的因素共同造就的。

首先是武则天的家庭因素。她的父亲武士彟是小商贩起家,属于寒门,虽然后来弃商从军发迹,投奔后来的唐高祖李渊[1],但骨子里想要壮大门户、光宗耀祖的野心肯定是少不了的。至于武则天的母亲杨氏,她是李渊的表妹,喜读书(尤佛教图书),很有才气,并且注重修身养性。在这样的家庭中成长,也一定使武则天从小耳濡目染了父母的政治理解与政治眼光。有了这层铺垫,武则天接近权利也比别人更容易些。贞观十一年(637),武则天入宫前杨氏“恸泣与绝”,而14岁的武则天“后独自如,曰:‘见天子庸知非福,何儿女悲乎?’”[2]从此可看出武则天自小便聪慧非常、要强好胜了,她有过人的勇气,这使她敢于从后台走到权力顶峰的最前线。

其次,关于武则天长子李弘之死有“久病猝死说”和“母后鸩杀说”[3]两种说法,而《旧唐书》和《资治通鉴》中记载长女在襁褓中即被武则天扼死,六个子女除四子李旦外,全都死于非命,且半数为母亲武则天所害。同时,她毒死王皇后、萧淑妃,连自己的姐姐和侄女都不放过,其残忍和心狠手辣可见一斑。

第三,武则天的寿命也比较长,经历“贞观之治”、“永徽之治”,在唐高宗病逝七年后,还依然有精力治理国家,这样就使得她运筹帷幄的大局观能贯彻的时间比较长久。

第四,唐朝国风开放,即使普通人家妇女地位可能没有想象中高,但其于上层贵族而言,对女性的束缚确实变少了。且武则天的丈夫李治确实对其登上帝位起到了推动作用。史书中多有记载:

后素多智计,兼涉文史。帝自显庆已后,多苦风疾,百司表奏,皆委天后详决。自此内辅国政数十年,威势与帝无异,当时称为“二圣”。[4]

这也是武则天政治势力培养的温床。

第五,武则天在当上皇帝之前做了许多功课,其中就包括用君权神授的方式来实现自己称帝的愿望。此时的儒家、道教、佛教三者是混合意识形态,虽然中国封建王朝还是尊儒家为正统,但儒家的地位有所下降,而道家早就认李唐为同宗。李唐尊道教始祖李耳为祖先,大倡道教,明令道士、女冠在僧尼之前。在这基础之上,由于武则天的母亲杨氏是隋文帝和隋炀帝的后裔,父亲是隋朝宰相杨达,伯父是关王杨雄,隋文帝和隋炀帝这对父子都是佛教忠实信徒,受家族影响,因此杨夫人信仰佛教,而杨夫人把这样的一种信仰传给武则天,也是顺理成章的事情。特别是对《大云经》和《大云经疏》,武则天更是极力赞颂和推广。因为在 《大云经》中,有 “女身现化”之说。“即以女身,当王国士”[5]。武则天登帝位后,佛教僧徒自然利用武氏,恢复其在李唐开国后已丧失之特殊权势,而武则天更利用佛教经典之教义,证明其登上皇位的合理性。武则天与佛教僧徒之相互利用具有深刻的政治背景。陈寅恪所说“隋炀在佛教中,其地位之尊,远非其他中国历代帝王所能并论。此点与儒家之评价适得其反……”[6]也是这个意思。

第六,武则天有着高超的政治手腕和瞩目的才华。首先她相当看重农业,将其作为考核地方官的重要标准。其次在用人上有自己的考量,武则天大量提拔中小地主阶级进入国家政治机构,打击关陇氏族,因此也受到了广大中小地主的支持,更何况她的背后有一股因为科举制而崛起的新兴势力——寒门子弟。武则天依靠他们登上权力之巅,而他们也依靠武则天巩固自己的阶层地位。唐高宗病逝后,她也没有立刻称帝,而是将自己的三子李显扶上皇位。再次,饱受后人争议的去掉“皇帝”称号的做法,以后称为“则天大圣皇后”,这就表明了武则天的立场——不是以皇帝的身份下葬,而是以李家媳妇的身份下葬。因为在李唐皇亲的眼中,武则天就是篡位者,但是她想要天下人既可以承认她的身份,又不能动摇她的地位,以退为进,从某种程度来说,“神龙政变”也算从侧面帮助武则天不被归为乱党之流,还位于李家,最终依然可以以正统地位葬入乾陵,只留下“无字碑”这一片耐人寻味的历史留白。以上,不论是政治作秀,还是性情之中,都不可否认武则天比一般女性有更大的掌权优势。

[1] 详见《太原事迹记·太平广记·武士彟》

[2] [宋]欧阳修,宋祁,《新唐书》卷七六《列传第一•后妃上》,中华书局1975年出版,第3474页。

[3] 详见蒙曼.《蒙曼说唐之武则天》:广西师范大学出版社,2008。

[4] [后晋]刘昀等,《旧唐书》卷六《本纪第六•则天皇后》,中华书局1975年出版,第115页。

[5] 昙无谶译:《大方等大云经肆大云初分如来涅槃健度第叁陆略云》。

[6] 陈寅恪:《金明馆丛稿二编》,生活·读书·新知三联书店2001年

三、 武则天的传位问题

从武则天登上宝座的那一刻起,就注定要面临一个尴尬又棘手的问题——立储。在她前两个儿子先后死去的情况下,武则天作为中国历史上第一个正统女皇帝,对于接班人的考虑范围就应该比男皇帝更广一些。换言之,由于武则天身份的特殊性,必定会有其他女性皇室成员想要世袭罔替,于是产生了三种可能:李姓男性后裔(李显李旦)、李姓女性后裔(太平公主)、武姓男性后裔(武三思武承嗣)。

太平公主是唐高宗与武则天的最后一个女儿[1]。“太平公主沉敏多权略,武后以为类己。”[2]从史书对太平公主的记载可知,她与母亲一样“喜权势”,并且在操纵政治方面还是可以看出一些能力的,史书称她“沉敏多权略”。然而最终武则天也没有将太平公主列在立储备选人名单之上,有以下几个原因:第一,彼时太平公主尚年幼,即使到武则天去世太平公主也只有三十八岁左右,两次婚姻的夫家都对其帮助不大,李家和武家相较没有年龄和权势优势的公主,或者不论是李家女儿还是武家媳妇,他们还是选择将赌注压在男继承人身上。第二,在母亲尚在时太平公主不敢肆意妄为,“主内与谋,外检畏,终后世无它訾。”[3]也就是说,武则天在位时太平公主是不敢公开与哥哥们抢皇储之位的,再加上她亲眼看到李弘、李贤的结局,深知母亲多疑而残忍,在此节骨眼上是万万不能引起母亲怀疑的,因此武则天也就没有太平公主列为候选人了。当然,武则天更没有将女性作为优先条件来考虑皇储。

武姓继承人分为两支,一是平辈,二是晚辈。平辈指武则天的哥哥武元庆、武元爽、武惟良等,由于幼年在武家被轻视,武则天称帝后不动声色地对哥哥们展开报复[4],平辈自然被排除在外。晚辈有两个,武承嗣和武三思虽然被列入了考虑范围内,但这二人都是蝇营狗苟之徒,且武氏一族没有一个政治才能杰出者。

最后是李姓,李显和李旦都被武则天划为重点考察对象。历史告诉我们,武则天最终还是传位给了李显。对比李显和李旦:

第一,李旦常年处于被监视之中,两个妻子也被杀,对武则天难免有怨气,被贬庐州也不想回来当皇帝;

第二,李旦的性格相较李显表现得更为懦弱;

第三,即使李显想当皇帝,然而权力被长时间架空,难以对武则天构成威胁,而李旦常年在朝堂难保其不会培养自己的政治力量;

第四,若是将李显立为储君,那么“一鞭子一颗糖”的效能便会发挥作用,李显会对武则天感激涕零,李旦则会将其视为理所应当,以上即为李显李旦皇储之论。

在武姓继承人和李姓继承人的抉择问题上,宰相和大臣们的劝谏对武则天影响颇大。以狄仁杰和李昭德为首,《资治通鉴•唐纪二十三》中记载,武则天梦见过鹦鹉折断二翼的梦,狄仁杰巧妙借梦回答:“武者,陛下之姓,两翼,二子也。陛下起二子,则两翼振矣。”接着说明理由,“立子,则千秋万岁后配食太庙,承继无穷;立侄,则未闻侄为天子而附姑于庙者也。”宰相李昭德也曾向武则天密奏说:

臣闻文武之道,布在方策,岂有侄为天子而为姑立庙乎!以亲亲言之,则天皇是陛下夫也,皇嗣是陛下子也,陛下正合传子孙,为万代计。况陛下承天皇顾托而有天下,若立承嗣,臣恐天皇不食矣。[5]

很显然,朝堂上的大臣们对李唐王朝的感情难以磨灭,也许还有对武氏一族的不看好。

[1] 《旧唐书》卷四中载:“二年春正月壬午,幸东郡。丁酉,幸合璧宫……麟德三年春正月戊辰朔,车驾至泰山顿。”由此时间推出她是高宗和武后的最后一名子女。

[2] [宋]司马光,《资治通鉴》卷二百九《唐纪二十五·睿宗景云元年(七一〇)》,中华书局1956年出版,第6651页。

[3] [宋]欧阳修、宋祁,《新唐书》卷八三《列传第八•诸帝公主》,中华书局1975年出版,第3650页。

[4] 详见[宋]司马光《资治通鉴》卷二百二《唐纪十八·高宗咸亨二年——三年(六七一—六七二)》。

[5] [后晋]刘昀等,《旧唐书》卷八七《列传第三十七•李昭德传》,中华书局1975年出版,第2855页。

四、武则天后无女帝之原因

第一,根据上文所述,显然武则天清楚皇位与权力还没有重要到使身后名和宗庙祭祀没有保障的地步。武则天登上帝位的合法性永远是其一大软肋,虽然有佛教信徒僧法明等伪造的《大云经》和菩提流志重译的《宝雨经》来为武则天称帝制造神话舆论,反对派在其登上皇位以前已经构不成太大威胁,然而一旦武则天死去,武周家族包括原来支持武则天的人难免不会见风使舵,这个集团最后只有轰倒、分裂的结局。那么武则天在考虑身后事时一定会想到,皇位不论是传女儿还是传子侄,宗庙祭祀之事都会成为一个死结,再加上晚期武则天的权力已然被架空,所以还政李家是大势所趋——除非武则天想要为今后的女性继承人做铺垫,那么她需要完全推翻一千多年的封建宗法制度,推翻“家天下”的祖宗之法,在这套礼法下,宗庙祭祀问题可以得到妥善解决。但是显然这不可能,因为武则天所为还是以传统的秩序为基础,其思想不会超越封建时代血族宗姓的延续,她更不是当时的“女权主义者”,因此武则天作为统治者,对此问题的可行性无疑是最清楚的。

第二,中国人对于男女地位的传统观念难以被撼动。桓彦范上表,以为:“《易》称‘无攸遂,在中馈,贞吉’,《书》称‘牝鸡之辰,惟家之索’。伏见陛下每临朝,皇后必施帷幔坐殿上,预闻政事。臣窃观自古帝王,未有与妇人共政而不破国亡身者也。且以阴乘阳,违天也;以妇陵夫,违人也。伏愿陛下览古今之戒,以社稷苍生为念,令皇后专居中宫,治阴教,勿出外朝干国政。”[1]武则天尚在位时桓彦范就如此直白地指出女性当权或者集权的弊病,更何况今后在各类史书中背负千载骂名,直到现在都很少有这样一位历史人物,对其褒贬两极如此之分化。西汉刘向《列女传》,东汉班昭《女诫》,长孙皇后《女则》都不胜其烦地强调男尊女卑的礼教。在唐朝这样一个“女权崛起”的时代尚且只出了一位正统女帝,更不用说唐之后的宋、明、清,人们对于女性统治越来越抗拒,“牝鸡司晨,为家之索”的警告一直深深印在人们的脑海里。

第三,魏晋南北朝和隋唐都是佛教盛行的时代,武则天可以利用佛教的思想来巩固自己的权位。佛教讲求众生平等,且许多菩萨的形象在中国为女性(虽然佛教的菩萨是无所谓男女的),这就为武则天这个特殊身份的统治者提供了意识形态方面的支柱。然而作为正统思想的主流——儒家——是不可能允许女性从家庭走入社会的。汉代已有“三纲五常”,宋明清更是强化了女性依附、顺从、柔弱等的理想人格,这不仅是当时思想的规范,也是男性女性认为理所当然的观念。道家亦然。太极生两仪,太极生阴阳;两仪生四象,两仪生少阴少阳、老阴老阳;四象生八卦,这一套周易学说从根源上就定义了女性的地位,男人是“牡”,女人就是“牝”。因此唐以降不论道教还是儒家成为正统思想,历史上再也不会有正统女帝的诞生了。

第四,武则天最后做出的选择和她的结局(神龙政变)以及饱受争议的“无字碑”,都给这短暂的女帝时代结了一个不好的尾。历史的车辙告诉后面那些蠢蠢欲动的女权力崇拜者,成为女皇帝除了一时荣耀外得不到更多的价值,反而会付出沉重的代价;同时也告诉士大夫阶层,应当对女性干政的行为予以足够的警觉和重视。从武周王朝到唐末女性地位呈现出一种其妙的“倒U型”结构,“安史之乱”使得生灵涂炭,民怨四起,更遑论后面韦皇后与安乐公主之所作所为,令人不齿。今后的统治者吸取经验教训,更加忌惮后宫干预朝政,禁止外戚掌权。明朝到朱元璋的时候,为杜绝外戚干政,规定公主只能下嫁平民,且驸马不许入朝为官。也许“无字碑”成为了后来想要效仿武则天的人止步于龙椅的阴影吧。

第五,自武则天后,有手段、有才能、有政治抱负的女流之辈也不在少数,宋朝刘娥,清朝慈禧,还有乱世中的极少数自称女帝的集权者,比如文佳皇帝,也许她们都有当皇帝的愿望,但是由于种种原因放弃了“帝”的称号。首先,拥有武则天一般运筹帷幄的政治才能和过人的勇气的女人已经是极少数;其次,拥有朝堂大臣和士族集团支持的执政基础,以及称帝合法性,像武曌在皇后之位就把持朝政,这是刘娥、慈禧都不具备的条件,增加了难度;再次,满足上述“硬核”条件外还要有偶然因素的引导,比如寿命长短;最后,即使满足以上所有条件,一想到前车之鉴,也许都会因即将面临的巨大阻力知难而退,否则将得不偿失 。

[1] [宋]司马光,《资治通鉴》卷二百八《唐纪二十四•中宗神龙元年(七〇五)》,中华书局1956年出版,第6585页。

五、 结语

唐朝,我们总能在史册和书画中看到开放活泼、充满活力的女人形象,这种风气在唐朝的政坛上也并不罕见,甚至出现了前无古人后无来者的中国第一位女皇帝——武则天。武则天“挟刑赏之柄以驾驭天下,政由己出,明察善断,故当时英贤亦竟为之用。”[1]看起来武则天似乎开了女性掌集权的先河,女性的地位被大大提升?其实女皇帝登基并没有对中下层民众产生太大影响,女性活跃在政治和文学领域的毕竟是少数,掌握政治权利的更是仅限于上层贵族。传统告诉我们,武则天想要用一代人的时间建立一套与女帝制度相匹配的祭祀制度和宗法制度几乎是不可能的事情,在唐朝这样一个中古时代,封建统治正好处于小高潮,男权结构是很难被撼动的;历史告诉我们,男权才是中国历史上的主线,武则天的支线拐了个弯最终又回到了原轨,它是不可被复制的,之后的女掌权者大都选择了垂帘听政的形式间接控制朝政。不论如何,敢想敢做,历史上只有一个武曌 。

[1] [宋]司马光,《资治通鉴》卷二百五《唐纪二十一·则天后长寿元年(六九二)》,中华书局1956年出版,第6478页。

参考文献

[1] 曾景中.陈寅恪分析武则天崇拜佛的缘由[J].文史周刊.2010.10.14,005

[2] 李昕.唐代女性对唐朝社会的影响[D].济南:山东大学.2008

[3] 余海涛.后武周时代女性政治研究[D].重庆:西南大学.2014

[4] 后晋·刘昀等.旧唐书.北京:中华书局.1975

[5] 宋·司马光.资治通鉴.北京:中华书局.1956

[6] 蒙曼.蒙曼说唐之武则天[M].桂林:广西师范大学出版社.2008

[7] 唐·李璋.太原事迹记

[8]宋· 欧阳修,宋祁.新唐书.北京:中华书局.1975年

[9] 赵文润.“女皇”武则天缘何执掌天下[J].读史札记.2007.1,190:60-61

[10] 陈弱水.初唐政治中的女性意识[A].上海:辞书出版社.2003

本期文案:王 新