“罪”与“耻”最终将把人带向何处

或许是已经见怪不怪了,前有韩国司法部官员因防疫压力过大自杀,日本负责撤侨官员因被指责防疫不力自杀,以至于德国官员也因疫情自杀这件事,并没有在人群中引起太大水花。

托马斯·舍费尔54岁,是黑森州财政部长。3月28日被发现已卧轨自杀。不少人觉得很可惜,因为他早已被视作下一任黑森州州长接班人,身后还留下了一妻两子。

舍费尔最后一次出现在公众面前是在25日的线上新闻发布会上,身为黑森州财政部长,他和内阁同僚一起,宣布了州议会一致批准的应对新冠肺炎疫情经济计划,其总价值约数十亿美元。在当天的发布会上,舍费尔情绪看起来很稳定,并且还非常自信地表示,政府有能力应对这次危机。结果3天后,有人在黑森州南部霍赫海姆镇附近的铁轨上发现了他的遗体,旁边还有一封告别信。据德国媒体报道,信上他坦言,面对目前的社会和经济形势,他“陷入了很深的绝望中”。

有统计数据显示,在德国,平均每年每十万人中有14个人死于自杀,远低于俄罗斯,日本等国家。“自杀大国”日本进入21世纪后,每年自杀身亡人数不少于3万,俄罗斯更高,每年自杀身亡人数在6万左右。事实上,在二战结束之后,德国曾出现过历史上最大规模的自杀浪潮,《孩子!向我保证,你会开枪自杀》一书的作者胡贝尔(Florian Huber)在书中写道,当时很多德国人心里怀有负罪感,战败后的未来让他们感到害怕,于是很多人选择自杀来逃避罪责。仅仅前波莫瑞地区的一个居民总数不过15000人的小城市里,自杀的人数就达到700至1000。不过之后,政府有意在国民心理健康和精神卫生方面“下苦功”(比如扩建精神病院,加大心理治疗的各方面投入等),自杀率才日趋缓和。

当然,这里并不是要论述德国社会中的自杀现象及原因。无论在哪个角落,自杀如今都成为越来越多人的“共同选择”,仅仅谈论德国是远远不够的。涂尔干在《自杀论》中谈到,自杀虽然是个人现象,但主要是由社会造成的。自杀率迅速增长是由一种与文明同步发展,但又不是文明发展必要条件的病理状态所造成的。自杀与社会结构中年深日久的痼习有关,因为它反映了社会的气质,而一个民族的气质就像个人的气质一样,反映了最基本的组织状态。

罪与耻

吉登斯曾在《社会学》中提出过,西方人自杀的两个动机,一方面是出于耻感,即承认自己失败,另一方面是出于罪感,即把自杀作为忏悔罪过的方式,二者都有很强的示弱和自我否定的成分。然而,耻感和罪感,本质上却是很不一样的。这种不同也是人类学用来区分不同文化的重要依据。一般说来,许多文化人类学家和社会学家用“二元对立法”来区分耻感文化和罪感文化,西方社会普遍属于罪感文化,与之对立的是东方社会的耻感文化。

人类学家本尼迪克特(Ruth Benedict)经典著作《菊与刀》对此做了较为详细的阐述:如果一种文化努力以道德作为绝对标准并且通过道德让人的良心得到发展,那么这就可以定义为一种“罪感文化”。在罪感文化的社会中并不是没有“耻辱”的存在,虽然有些行为压根算不上犯罪,但仍然让人产生内疚或者羞耻感。比如,衣着不得体,或者言辞有误。但在以耻辱为主要强制力的文化中,很多本应属于犯罪的行为,可能仅只让人产生类似懊恼的情绪(当然这种感觉可能十分强烈,甚至可能不会像罪感那样,在忏悔、赎罪之后而得到解脱)。

耻感文化中,“羞耻感”往往源自外部,是一种针对别人批评的反应,或者因为被大众讥笑、排斥,或者是他自己觉得受到了讥笑。不过,羞耻感需要有外人在场,起码是要感觉到有外人在场。这是与罪恶感不一样的地方。在那些以罪感文化为主的民族中,几乎都是将名誉的含义理解为按照自己心中的理想活法而生活,因此,即便有些行为没有被人发觉,自己也会产生罪恶感。

《罗生门》

奥登在《染匠之手》中,进一步对耻感文化和罪感文化加以了区分。他认为,在耻感文化中,一个人对自己做出的道德判断与别人对他做出的道德判断是一致的,一个人的行为具有美德还是令人羞耻,取决于行为的性质本身,而与行为者的个人意愿或责任无关。而罪感文化则将一个人面对他人时的状态(体现在他的身体、行为和言辞中的自身)和面对自己时的状态(一个独一无二的自我,不会随着他的所作所为和所遭之难而发生变化)区分开来。明白了这一点,也就不难理解舍费尔在罪感文化影响下,当面临严峻的经济压力时,在他人注视与自身审视之下所感受到的撕裂。

自杀作为共同选择

然而,不管是耻感还是罪感,最终都将人带向了自杀。

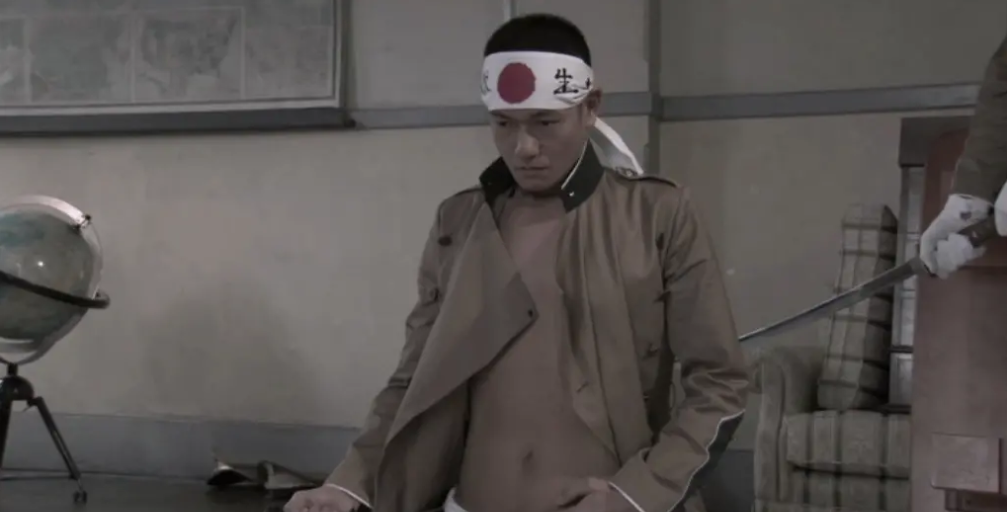

说到“耻感文化”,就不能不提日本。耻感在日本人的生活中很重要,正如一切看重羞耻的部落或民族一样,其意义在于,任何人都十分注意公众对自己的评价,行为和心理也因此受到影响。常有人说,日本文化崇尚隐忍,克制,要么在沉默中爆发(军国主义之下的战争),要么在沉默中灭亡(在普通老百姓中“受欢迎”的自杀)。日本甚至还发展了独树一帜的“死亡美学”,不少人(尤其是小说家)将其奉为圭臬。其中最广为人知的便是三岛由纪夫的“切腹”。在完成系列巨著《丰饶之海》的最后一部当天,三岛以武士传统的切腹方式,结束了自己的生命。

《11·25自决之日 三岛由纪夫与年轻人们》

实际上,无论是近现代还是当代的日本文学作品中,随处可见类似的死亡美学,独特的生死观使日本文学中的死亡具有特殊张力。日本作家往往在致力于死亡意义探讨的同时,还注重死亡形式的描写与渲染,创造出独特的审美感受。例如渡边淳一的《萍水》中,冬日的大海波涛汹涌,“一部分漩涡被岩礁包围,犹如染成灰色的深渊”。主人公在这样的寒夜里选择走上陡峭的山崖,跳入漩涡之中。这种对死亡形式庄严壮阔的追求,与武士切腹时的镇定与死去倒下时姿势的优雅遥相呼应。

同样深受“耻感文化”影响,和日本不太一样的是,韩国虽然没有那么诗意的“自杀美学”,但韩国的名人(尤其是演艺界)自杀率高已经成为不争的事实。韩国女演员朴珍熙在延世大学行政学院社会福祉系读研究生时,她的硕士论文就是关于“演员压力、忧郁及自杀想法的研究”。朴珍熙在论文中称,在接受调查的演员中有38.9%的人属于忧郁人群,并且女演员的情况比男演员严重,约有1/10的女演员患有严重的忧郁症,并伴随有自杀或自残的举动。

名人自杀的直接后果之一就是“模仿名人自杀效应”,也称“维特效应”的出现(18世纪歌德发表《少年维特之烦恼》一书后,在欧洲效仿维特自杀的人剧增,故借用此名)。比较知名的一个例子便是,2005年2月,电影演员李恩珠自杀后,女性自杀人数明显增加。当年2月女性自杀人数为240名,而李恩珠自杀后的3个月内,女性自杀人数为462名,增加近1倍。歌手U-Nee和演员郑多彬自杀后,普通女性的自杀人数也急剧增加。更早之前,现代集团总裁郑梦宪2003年8月自杀后,当月普通男性自杀人数(855名)也比7月的737名明显增多,成为当年自杀人数最多的一个月。

《处女心经》中的李恩珠

而罪感文化的代表自然就是俄罗斯。“罪感”原本代表基督教的“原罪”。10世纪末,弗拉基米尔大公从拜占庭直接接受了基督教。拜占庭基督教中希伯来文化强烈的原罪意识,被俄罗斯原封不动地保留下来。此后,由于被蒙古长期征服,这种原罪意识与苦难意识交融,在民族的心灵深处,产生了一种浓郁的罪孽意识。这种意识在俄罗斯人心中渐渐扎根,使他们注重道德的修养,注重忏悔,并在灵与肉的冲突中肯定前者,否定后者,进而形成一种超越意识,一种执着于精神追求的理想主义,和一种强烈的殉道精神。因此形成了一种重视道德内省的民族传统。任何能使其道德蒙尘的事情都有可能促使他们做出“自绝之举”。

在《作家日记》中,俄国作家陀思妥耶夫斯基就曾提到,存在抑或是骗人的,抑或是永恒的。对大多数不信永存的人来说,人生是十足荒诞的。他笔下的人物也总是习惯“自审生命”,自杀也颇具神性色彩。《群魔》中基里洛夫宣称他决意自己剥夺生命,因为“这是他的理念”。他觉得上帝是必要的,必须有上帝存在。但他知道上帝并不存在,也不可能存在。他决心自杀,以便成为神祇。加缪在《西西弗神话》分析道,对基里洛夫来说,抹杀上帝就是自己成为神明,这等于在人间实现《福音书》所说的永恒生命。但同时他又提出质疑,假如这种形而上的大逆不道足以使人完善,为什么还要加上自杀?为什么获得自由之后还要自绝离世?这是矛盾的。然而基里洛夫心里很明白,“假如你感觉到这一点,你就是沙皇,就远离自杀,你就光宗耀祖了。但世人蒙在鼓里,感觉不出这一点。”他必须以对人类之爱去自杀。如同普罗米修斯时代,世人满怀盲目的希望,他们需要有人指路,他们必须从(沙皇剥削下的)麻木中苏醒过来。

“我将自杀,以证明我的违抗,确认我新的、了不起的自由。”这是基里洛夫最后的坦白。

Dostoevsky's bier portrait by Ivan N. Kramskoy

其实在西方文化中,关于羞耻感的讨论也是很多的,比如,司汤达说,“羞耻心是人的第二件内衣”,马克斯·舍勒经常讨论失败之后产生的羞耻感,这和东方人是有相似之处的。只是羞耻的程度和后天文化的环境有关。在东亚文化中,羞耻感通常会更强烈。比如,一个人如果在社会上不够成功,他会感到“愧对父母”“愧对祖宗”“愧对上天”等。东亚文化中围绕道德所产生的“耻感”会更多一点。而传统的东方社会又是非常注重道德的熟人社会,无时无刻不处于人际关系的压力之下,所以羞耻感也会更强。

总之,对于庞大又复杂的现代社会,过于强烈的道德感所驱使的极端行为终究是不会被提倡的。而且,仅仅靠耻感或者罪感维系的道德同样是远远不够的,更重要的还是规则本身。

参考来源:

菊与刀/作者:[美]鲁思·本尼迪克特(Ruth Benedict)/译者:何晴/出版社:浙江文艺出版社/出版时间:2016-07

社会学主要思潮/作者:[法]雷蒙·阿隆/译者:葛秉宁/出版社:上海译文出版社/出版时间:2015-07

染匠之手(奥登文集)/作者:[英]W.H.奥登/译者:胡桑/出版社:上海译文出版社/出版时间:2018-01

罪与罚/作者:陀思妥耶夫斯基/出版社:上海三联书店/出版时间:2015-04

武士道/作者:[日]新渡户稻造/译者:朱可人/出版社:浙江文艺出版社/出版时间:2016-01

西西弗神话/作者:[法]阿尔贝·加缪/译者:沈志明/出版社:上海译文出版社出版时间:2013-08