一日行窃,终生为贼。

文/全历史 哥特人的猫

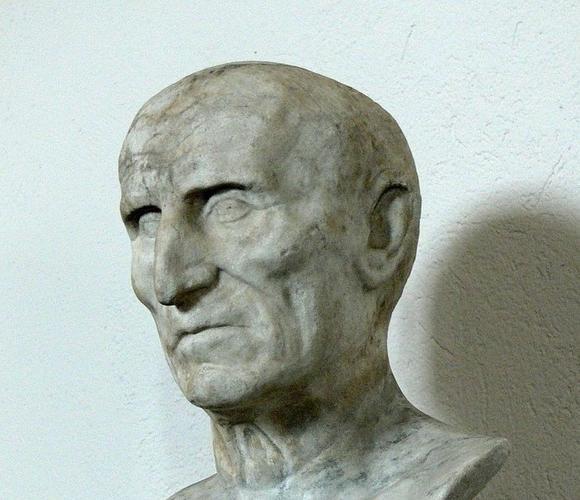

历史学家塔西佗曾经在他的著作中评价罗马帝国四帝内乱时期的皇帝加尔巴,认为他在即位后苛待下属,不知收买人心,引发各界反感,之后不管他做好事还是坏事总会招致人们的反对,最终在位仅7个月就被杀死。后来塔西佗的这段评价被引申为“塔西佗陷阱”,意为如果领导者或政府丧失了公信力,那么哪怕他们在做好事,人民也会认为他们在干坏事。

“塔西佗陷阱”之所以产生,主要有以下两个原因:

第一,系统屡次失信,给民众造成了不好的既定印象,而既定的坏印象会对后续判断产生影响。心理学研究表明,个体更喜欢依靠直觉对眼前的信息进行判断,而非进行严谨的思考。这样可以让我们迅速通过过去的经验来对情境进行快速判断,从而减少认知负担。人民通过之前的信息,已经得出了政府是一个坏政府的初步结论,就不必再一次次地去检证政府的新举措。

第二,从众情绪也在起作用。处于同样环境中的群体很容易对某件事的看法形成相似的群体观念,所以“坏政府”的固有印象从个体认知上升为群体认知。针对某些特定的举措,纵然个体会产生新的看法, 但因为处于集体之中,这种新的见解也往往会被群体的声音淹没,甚至个体因为不想与群体唱反调,而不发出不同的声音。

大家耳熟能详的烽火戏诸侯的传说,就是先秦史家对于“塔西佗陷阱”的一例形象的演绎。周幽王宠爱美人褒姒,但褒姒其人冷若冰霜,从不展露笑颜。为了博美人一笑,周幽王想尽了办法,一个佞臣建议他点燃向诸侯示警的烽火台,幽王竟然照办。诸侯见到烽火,以为敌寇来袭匆忙赶来,却看到幽王和褒姒举杯作乐,含恨而归。褒姒见到诸侯们被愚弄的样子果然哈哈大笑,周幽王大喜,后来又数次以烽火台戏弄诸侯。结果当犬戎真的来袭时,诸侯们看到告急的烽火,仍然以为是幽王的恶作剧,对此不闻不问,幽王最终落得个身死国灭的下场。

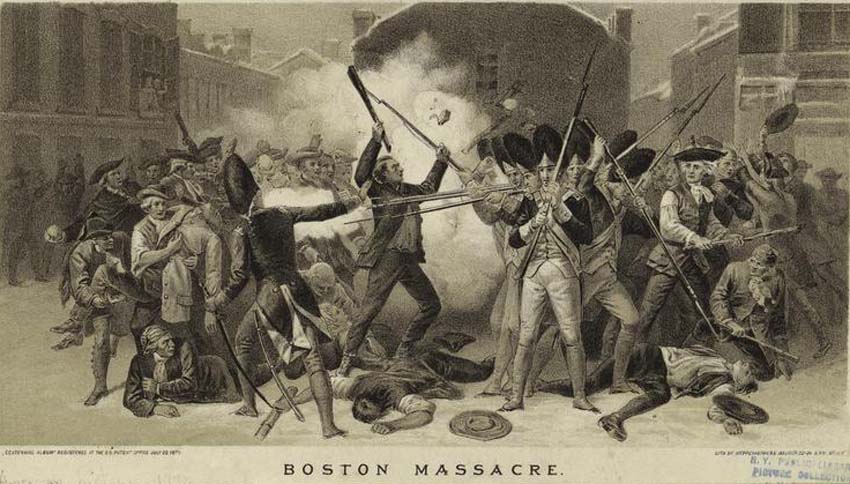

美国独立战争前夕,白人中的独立派借助英国军警在波士顿执法杀死五名殖民地人民一事,炮制出“波士顿惨案”,掀起了殖民地反英的浪潮。当时英国和北美殖民地在殖民地出口商品的征税额度上有很大争议,为了遏制殖民地的反英情绪,英国决定在茶税、印花税上让步,减免了对殖民地的税收额度,甚至少于英国本土,但英王乔治三世仍然被美国人斥为骗子、恶棍,最终爆发了“波士顿倾茶事件”,英国被迫与北美殖民地开战。

而政府如果能意识到,最初的印象会产生连锁反应,在一开始就树立公信力,就可以为后续的政策铺平道路。

商鞅决定在秦国变法,因为触动权贵利益阻碍颇多,很多百姓也不相信国君是真心实意变法。所以他决定要首先取得百姓的信任。他下令在都城南门外立一根木头,并当众许下诺言:谁能把这根木头搬到北门,赏金十两。围观的人不相信如此轻而易举的事能得到如此高的赏赐,商鞅又将赏金提高到五十金。重赏之下必有勇夫,终于有人主动将这根木头搬到了北门,商鞅也兑现了承诺。“立木取信”树立了一个言而有信的政府形象,为后续新法的推行打下了坚实的基础。

“塔西佗陷阱”的历史经验告诉我们,对于一个系统或者企业而言,公信力就是领导力,领导者要意识到公信力的重要性,千万不能失信于民,不然很难挽回失去的信任;而身处系统之中的个体,也不必执着于最初的判断,应该保持客观冷静的态度分析政府的具体举措,才能得出更为准确地分析和判断。