古东北三大民族·肃慎 简述

中国东北古代民族,中国古代东北地区最早见于记载的民族。亦作“息慎”﹑“稷慎”、“肃眘”,现代满族的祖先。起源于鸟图腾。肃慎族在人种上属于蒙古人种,与中原远古居民有血缘关系。

在民族演进发展过程中,她的文化也相应的传承与演化。可归纳为四个阶段,一是肃懊、握娄、勿吉、鞋揭文化为

单纯、直接传承阶段;二是渤海文化为第一次飞跃阶段;三是女真文化为第二次飞跃阶段;四是满族文化为融合发展阶段。

发展历程

东部的肃慎—挹娄—勿吉—靺鞨—女真, 后来学者称之为通古斯诸族。

舜时﹐息慎氏朝﹐贡弓矢﹔禹定九州﹐周边各族“各职来贡”的﹐东北夷即有肃慎。东周战国至秦汉时的真番可能与他们有关。

《国语·鲁语下》:昔武王克商,通道于九夷百蛮,使各以其方贿来贡,使无忘职业,于是肃慎氏贡楛矢、石砮。《周书》序:“成王既伐东夷, 肃眘来贺。”成王命大臣荣伯作“贿息慎之命”。康王时,肃慎复至。景王时大夫詹桓伯列举周朝疆土四至时称:“肃慎、燕、毫,吾北土也。”说明春秋以前其地已纳入中原王朝版图。

《辞海》:“古肃慎地,汉为夫余地,唐为渤海地,辽为上京、东京道,金为上京、咸平路,元属辽阳行中书省,明为女真地,领于奴儿干都司,清初为吉林将军辖区。”

除了先秦史书仅对单一肃慎有简要记述外, 自汉以后的史料文献陆续出现挹娄等其他部族称号。汉、三国、晋史书主要介绍了肃慎与挹娄两个部族, 但对于二者的记载却比较混乱:《三国志》《后汉书》都为挹娄专门立传, 并将其视为“古肃慎之国也”, 《三国志》还多次提到肃慎朝贡;而《晋书》又单独为肃慎立传, 并言“肃慎氏一名挹娄”, 由此也导致了后世史家乃至现代学术界关于肃慎挹娄关系的争论。

南北朝至隋唐史书中又陆续出现了勿吉、靺鞨等肃慎族系的部落, 但在记述时都明确表明与肃慎、挹娄的承继关系。如《北史·勿吉传》:“勿吉国在高句丽北, 一曰靺鞨……自拂涅以东, 矢皆石镞, 即古肃慎氏也。”《隋书·靺鞨传》也有类似记载。《魏书·勿吉传》则称“勿吉国, 在高句丽北, 旧肃慎国也”。两《唐书》则将靺鞨纳入, 进一步阐明了肃慎族系从肃慎、挹娄到勿吉、靺鞨的链接关系, 《旧唐书》卷二一二《靺鞨传》:“靺鞨, 盖肃慎之地, 后魏谓之勿吉, 在京师东北六千余里。东至于海, 西接突厥, 南界高丽, 北邻室韦。”《新唐书》卷二三五《黑水靺鞨传》:“黑水靺鞨居肃慎地, 亦曰挹娄, 元魏时曰勿吉”” ;“渤海, 本粟末靺鞨附高丽者, 姓大氏。高丽灭, 率众保挹娄之东牟山……” (《新唐书》卷二三五《渤海传》) 复将渤海国作为粟末靺鞨所建地方政权而列入肃慎族系政权之中。

女真之名最早见于宋辽史籍, 《三朝北盟会编》载:“女真, 古肃慎国也, 本名朱理真, 番语讹为女真。……《三国志》所谓挹娄, 元魏所谓勿吉, 隋谓之黑水部, 唐谓之黑水靺鞨, 盖其地也。” 南宋使者陈准所著《北风扬沙录》与此记载基本一致。至此, 在史料文献中完成了从肃慎到女真较为完整的族系记述。其后的文献大多沿袭了这一体系。

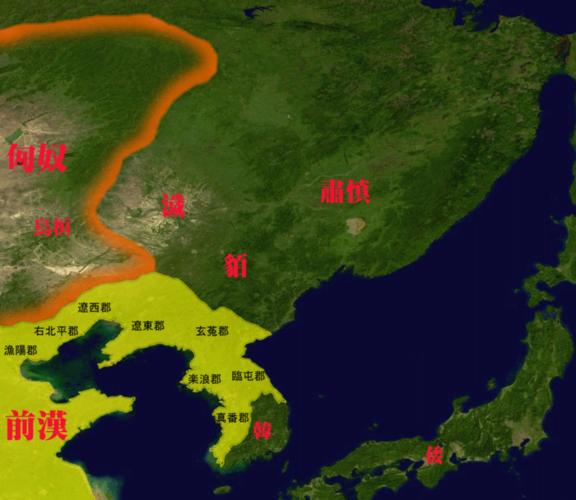

分布

大体在今长白山以北,西至松嫩平原,北至黑龙江中下游广大地区。

名称含义

一说源于神鸟名;一称由女真语zhul(东方)shen(海青)合成,意为“东方之鹰”(海东青);一谓是通古斯语“人”的意思。

生活起居

《后汉书·东夷传》说:“挹娄,古肃慎之国也。有五谷、麻布,出赤玉、好貂。无君长,其邑落各有大人。处于山林之间,土气极寒,常为穴居,以深为贵,大家至接九梯。好养豕,食其肉,衣其皮。冬以豕膏涂身,厚数分,以抵御风寒。夏则裸袒,以尺布蔽其前后。其人臭秽不洁,作厕于中,圜之而居。种众虽少,而多勇力,处山险,又善射,发能入人目。弓长四尺,力如弩。矢用枯,长一尺八寸,青石为镞,镞皆施毒,中人即死。便乘船,好寇盗,邻国畏患,而卒不能服。”家族的首领们,把冻肉平均分给家族成员。只把冻肉在火上暖一暧,大家就那么生吃起来。他们用猪皮裁制衣裳,还用猪毛纺线:他们不习惯于穿裤子,只在腰间系一块遮羞布。他们还在身上搽上一层猪油,用来防寒和皮肤干裂。条件好的富有人家,还畜养大群的马、牛、羊。

养猪

肃慎人喜欢养猪。但与汉族的习惯圈养不同,他们习惯自由放牧,任猪群漫山遍野乱跑,随意繁殖。一到寒冷季节,他们要杀掉一大批,用冰雪冻上猪肉。只留一小部分,饲养在人们过冬的地穴里。

社会

早在3千年前,其社会发展已出现不平衡:居今松花江上游及牡丹江中游一带者,开始使用青铜器,有农业生产,饲养猪等家畜,但渔猎仍是生活资料来源的重要补充。住半地穴式房屋,过定居生活,出现贫富差别;分布乌苏里江流域及其以东和以北地区者,仍以狩猎和捕鱼为生,使用的陶器种类单一,制作粗糙,尚处在比较落后的发展阶段。他们已进入父系氏族公社。

习俗

《晋书》:肃慎氏一名挹娄,在不咸山北,去夫余可六十日行。东滨大海,西接寇漫汗国,北极弱水。其土界广袤数千里,居深山穷谷,其路险阻,车马不通。夏则巢居,冬则穴处。父子世为君长。无文墨,以言语为约。有马不乘,但以为财产而已。无牛羊,多畜猪,食其肉,衣其皮,绩毛以为布。有树名雒常,若中国有圣帝代立,则其木生皮可衣。无井灶,作瓦鬲,受四五升以食。坐则箕踞,以足挟肉而啖之,得冻肉,坐其上令暖。土无盐铁,烧木作灰,灌取汁而食之。俗皆编发,以布作詹,径尺余,以蔽前后。将嫁娶,男以毛羽插女头,女和则持归,然后致礼娉之。妇贞而女淫,贵壮而贱老,死者其日即葬之于野,交木作小椁,杀猪积其上,以为死者之粮。性凶悍,以无忧哀相尚。父母死,男子不哭泣,哭者谓之不壮。相盗窃,无多少皆杀之,故虽野处而不相犯。有石砮,皮骨之甲,檀弓三尺五寸,楛矢长尺有咫。其国东北有山出石,其利入铁,将取之,必先祈神。肃慎人不论男女老少,时兴留着长长的发辫。不仔细观察,很难分辨他们的性别。肃慎人的婚姻,的确太有意思了。男女之间自由恋爱,一对相爱的男女,只需男子把一根美丽的羽毛插在姑娘的头发上,女方同意了就可以先带到男方家里,然后向女方家庭送些彩礼,这就算正式结婚了。只有已婚女子才讲贞操,妻子一旦死了丈夫,就必须要终身守寡。肃慎人重视青壮年,轻视老年人,父母去世后,子孙不许哭泣,说是怕给家族招来灾祸。

住房

肃慎人的住房,在夏天和冬天是不同的。夏天,在密集的几棵之间,他们搪上一些横木,然后铺上树枝和柴草。这样,既可防野兽侵袭,又可防蚊虫叮咬。冬天,他们又搬进深深的洞穴,要用长长的梯子,才能通到下面。在洞底的中央,他们生一堆火,周围铺上树枝、柴草和兽皮。

孔子识箭

《国语·鲁语下》:“仲尼在陈,有隼集于陈侯之庭而死,楛矢贯之,石砮,其长尺有咫。陈惠公使人以隼如仲尼之馆,问之,仲尼曰:‘隼之来也,远矣!此肃慎之矢也。’使求,得之金椟,如之。”

阅读数 3.7万