“我们并没有赢,病毒也没有赢,打个平手吧。我担忧,在不远的将来,人类和病毒必将再次血战。”

“20NN年,一种极其凶猛罕见的嗜血病毒——花冠,突袭有1000万人口的中国燕市,人类与病毒之间的殊死大战拉开帷幕。”

武汉解封这天,毕淑敏长篇小说《花冠病毒》新版宣布上市。新冠肺炎疫情爆发初期,8年前出版的这部书被称作“神预言”,一时间卖到断货,甚至被二手书网站炒到500元一本。

《花冠病毒》新版。

然而,此前《花冠病毒》却是毕淑敏5部长篇小说中反应最平淡的一本。它出版后悄无声息,不但没有加印,出版商还攒下不少库存。

从毕淑敏去“非典”前线采访到书稿完成,历经9年时间。彼时,“非典”已成国人记忆中的遥远历史。

毕淑敏对市场反应有心理准备:“国人多健忘,心存侥幸,以为灾难远去,不屑回首。”她曾设想,自己死后多年,瘟疫再次大流行,也许有人会找到这本书。没想到,仅仅过了17年,瘟疫卷土重来。

如今,人类与新冠病毒的战斗仍然存在许多未知,一旦放松警惕可能满盘皆输。《花冠病毒》新版上市,又一次发出警示:面对病毒,人类没有终局之战。

科幻支点下的现实书写

今年1月底,瘟疫相关书籍又火起来了。相比《霍乱时期的爱情》《鼠疫》等国外作品,《花冠病毒》中记录的封锁城市、民众出逃、抢购商品等情节,更贴合国内现实,被视为预言书。

《花冠病毒》是一部虚构小说。贴近现实的基础,来自深入一线的采访。

2003年5月毕淑敏受中国作协派遣,作为作家采访团成员,开赴抗击“非典”一线。那段时间,毕淑敏走访了抗击“非典”一线的医生、护士、病患,去了外交部、军事医学科学院等机构,她甚至身穿特种隔离服,在焚化炉前驻留。

采访团一共8位作家,有的在采访当年就写出诗集《保卫生命》,有的在第二年出版了《生死关头》《抗SARS风暴》等报告文学作品。毕淑敏一直找不到表达支点,迟迟没有动笔。

实地考察、阅读资料之后,再进入自己的想象中创作,毕淑敏惯于这样的写作过程。采访回来后,她开始新一轮阅读,除了哲学外,还有人类灾难史、瘟疫史、病毒学、群体心理学、说谎心理学等。像《病毒大辞典》这样很难啃的书,她也拿来读。

只写曾经发生的事情,想象无法展开。2011年,毕淑敏终于找到科幻这个支点,开始写作。她在书中写一种将来可能会发生的现实。

“起病并不很急骤,甚至可以说有一点温文尔雅。最初对人体的进犯,是轻微与缓和的,像一场风寒引起的感冒。之后逐渐发病,轻微的头痛和浑身酸痛日趋严重,发热伴随着咳嗽,痰中开始出现血丝。直到这时,病人的全身状况也不是很不堪,有些人甚至可以坚持上班。正因为这种欺骗性,才使它后续的杀伤力变得极为凶残。”

《花冠病毒》中关于瘟疫病状的书写,源自“非典”,也与新冠肺炎疫情症状相似。

不过,与许多报告文学作品聚焦医护一线战场的纪实书写不同,毕淑敏把主人公设定为和自己一样的女作家——拥有心理学背景的罗纬芝,临危受命,到抗疫一线采访。

读者自然能看到医护人员咬紧牙关医治病患的场景,但这绝非重点。

读者在书中,获得在新闻报道中难以看到的视角。罗纬芝深入燕市的抗疫指挥部,了解并参与应对灾难政策的决策过程,让人们看到背后的苦心博弈。

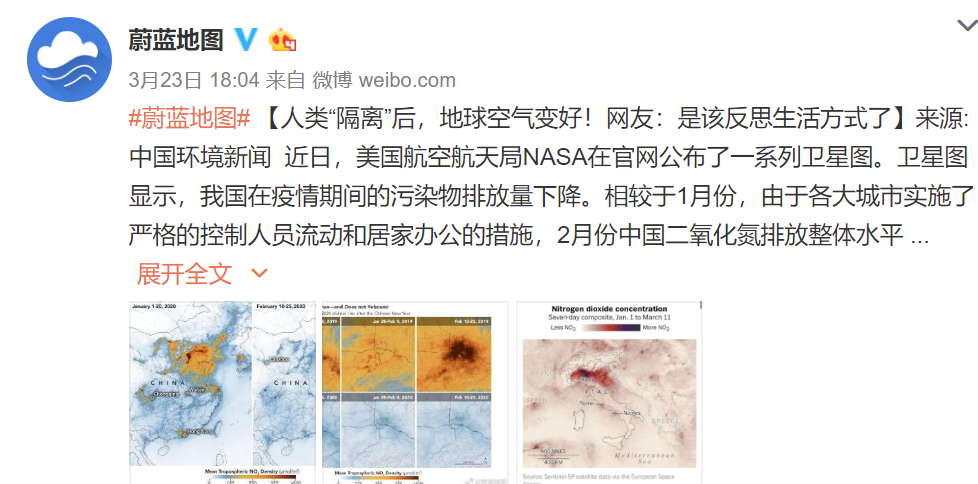

在这之外,毕淑敏让读者跟随罗纬芝,看到了城市面貌的改变。“这一年从春到夏,花冠病毒如影随形,众生敛息。城市的草木,由于很少有人把玩和践踏,反倒出奇的蓬勃兴旺。”这样的环境描写,我们在如今的全球新闻报道中也常见。

人类隔离,地球空气变好。

美国科普作家卡尔·齐默在《病毒星球》一书写道:“很多病毒都能在条件适宜时突然爆发。但像麻疹或水痘这样的病毒,一旦发作,就不会从我们的身体中彻底消失。它只是低调地潜藏起来,不温不火地传播……”

《花冠病毒》将病毒潜藏的威力放大,增强了科幻文学中的末世氛围。

其中,由于死亡人数不断增加,燕市殡仪馆火化能力达到极限、冷冻柜满员,受病毒感染的死亡者尸体无处安放。这样的场面是人们现实中难以想象的。书中这个民生与医学双重问题,最终通过征用酒窖改建尸体库解决。

社会关怀一以贯之

《红处方》写戒毒,《血玲珑》写骨髓移植,《女心理师》写心理咨询,毕淑敏的小说作品,往往主题沉重、关怀社会。她也因此赢得了广大读者。

《花冠病毒》虽被列入科幻范畴,但其中对于生命的关切,是在毕淑敏作品中一以贯之的。

毕淑敏从16岁当卫生员开始,接受了严格的医学训练。在职业中,她培养了严谨、认真、冷静、务实等医生准则,而在写作时,则融入了人道主义情怀,对生命领域的关注和好奇。

“这一次虽说走得并不远,只在本市内,但隔离让这个距离相当于万水千山。不知何时才能返回家园,多么想和母亲再依偎一下,但母亲累了,躺下了。”小说开场,罗纬芝接到奔赴抗疫一线通知后,一串心理活动描写,就把许多读者带回隔离期的心境中。

抗击新冠肺炎初期的艰难,不容忘却。

书中呈现的一些社会现象,与如今的现实如出一辙:“学校无法复课,制造业停滞。人员不得外出,死水一潭。人们产生了深刻的焦虑,离婚率大幅度上升。”

不过,小说里的燕市疫情设定得比现实更严重。这让毕淑敏能发挥更深远的想象:“整个社会开始弥漫起生不如死的颓废意味,既然很可能在某一个瞬间,被不可知的花冠病毒顺手牵羊领走,何不趁着自己还能支配身体的机会,滥情放纵?”

《花冠病毒》贯穿着对人性的观察和感悟。巨大疫情中,每个主要人物的选择,体现了不同的人性面向。其中,既有科研人员以身试毒、研制新药,也有“卖国贼”盗窃毒株、为金钱服务。

找到灵魂的解药

对于绝大多数读者来说,没有感染病毒的切身经历。书中,主人公罗纬芝不幸感染病毒,命悬一线。读者也跟着她经历了一场生死之战。

罗纬芝面对死亡时,一系列动作与心理描写,让许多人印象深刻。

有些描写来自毕淑敏的采访经历。一位罹患非典小护士的求生故事,让她始终难忘。

小护士躺在病床上喘不过气,最焦虑的是,每天要给父母打电话报平安。 为了让父母放心,她只好拼命吸氧,积蓄一点点可以不用氧气讲话的力量,随即立刻拨通电话说:“我现在特别忙,正在抢救病人。”

毕淑敏深受震撼,把这段经历写到了罗纬芝身上。在采访中,她还从医护人员得知,当病人没有特效药时,只能调动生命中的积极因素,提振防御的免疫体系,才有可能在搏击中走出一条生路。

与病毒抗争,需要病人的信心。

借由罗纬芝患病、痊愈后的心态变化,毕淑敏也说出了她对死亡的看法。

罗纬芝曾经对死亡有很深的恐惧。在从瘟疫痊愈后,她对死亡有了全新理解:她依然不相信任何宗教,但她相信元素周而复始、生生不息。每个人的肉体溃灭后,那些原子袅袅飘然而去,开始了新一轮轮回。

她相信,在遥远的将来,那些曾经属于她的元素,也许又如七巧板一样拼凑起来,变成一个新的罗纬芝,穿行于世。在距离死亡最近的时刻,她找到了自己灵魂的解药,不再害怕死亡。这个变化,让罗纬芝感到欣喜。

“读这本小书,有一个小小用处——倘如某一天你遭逢瘟疫,生死相搏,或许你有可能活下来。”毕淑敏在全书开篇的扉页上,写了这样一句留言。

罗纬芝面对死亡的内心剖析,正是这句神秘留言的答案,是毕淑敏给每一位读者的心灵抚慰。

“我们没有赢”

即使从医生转换身份变为作家,毕淑敏也没有忘记治病救人的宗旨。“她有一种把对人的关怀和热情悲悯化为冷静的处方的集道德、文学、科学于一体的思维方式、写作方式与行为方式。”王蒙用一个长句评价毕淑敏的写作。

而《花冠病毒》的写作,当然不止于心灵抚慰。它的终极意义在于,作者将病毒概念提纯,全书主题在于揭示人与病毒长期相处的现实。

不同于SARS与新冠病毒,将病毒源头追溯至野生动物,《花冠病毒》将瘟疫的源头定性为,远古病毒从冰川融化中释放出来。冰川融化,属于气候变化的自然结果,肇始于人类活动。

这和《血疫:埃博拉的故事》相似。正如《血疫》一书作者、美国非虚构作家理查德·普雷斯顿所说,有些病毒非常古老,躲在热带雨林中,是人类的活动扰动了它们。

毕淑敏带着普度众生的宏愿、苦口婆心的耐性,将人与病毒如何共处这一话题贯穿始终。其中,全书第23章,专门探讨了人与病毒之间的关系。

“从一定程度上来说,在地球上,面对微生物,人类更像是客人。”

“随着人类的脚步无所不到,随着风驰电掣的交通速度,病毒病菌插上了现代科技的翅膀。”

“将来终结人类文明的,也许就是这小小的病毒。”

“花冠病毒已经肆虐几个月了,原以为到了夏天,炙热的阳光会把病毒杀死,或者像以前的埃博拉或SARS一样,莫名其妙地轰轰烈烈来,又莫名其妙地偃旗息鼓走……花冠病毒从容不迫,有条不紊。”

如果没有这场席卷全球的疫情,毕淑敏写下的这些文字,很可能会被一些读者归为说教。

疫苗仍在加紧研发。

然而,旷日持久的全球疫情阻击战,已经说明了一切。

《花冠病毒》结尾,老教授研发的药品即将运用在病患身上。她感慨地说:“这一次抗疫,也许将不再大量死人,但我们并没有赢,病毒也没有赢,打个平手吧。我担忧,在不远的将来,人类和病毒必将再次血战。”

《花冠病毒》是源自历史的写作,反映了我们正在经历的当下现实,或许还将是未来瘟疫战争的预告。