在他看来,冠状病毒是一种 “均衡器”,迫使政府承认像基贝拉这样的贫民窟不能再 “被系统忽视”。

“总理一直说保持社交距离,这个距离到底是多远呢?”苏米塔·辛格(Sumita Singh)问。

“他要我们至少保持一米的距离。可你看看我们这个家,15平米的屋子里住了六口人。我们怎么保持社交距离?”辛格举着手机在她逼仄的家里拍了一圈,然后走出门外,镜头里出现了一条一米来宽的土路,两旁挤满了类似的房子和一排妇女。

辛格生活在印度北部城市西姆拉的贫民窟。据统计,全球约有10亿人像她一样生活在贫民窟——联合国将其定义为人类居住区。这里缺乏安全的饮用水和卫生措施,居住环境简陋(甚至根本无法居住)。也因此,每有传染病来袭,便如野火般蔓延。

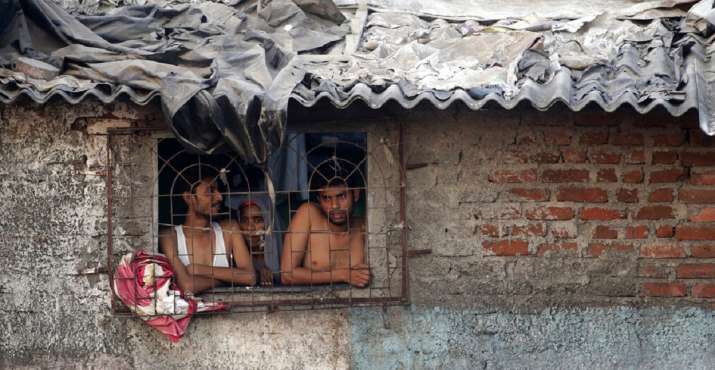

印度孟买的达拉维是亚洲最大的贫民窟

2014年至2016年,西非的埃博拉疫情便是率先进入到利比里亚、几内亚和塞拉利昂等地的贫民窟造成的。

根据世界卫生组织(WHO)统计,截至目前,在印度孟买的达拉维(Dharavi)、巴基斯坦卡拉奇的奥兰吉(Orangi)和菲律宾马尼拉的巴雅塔斯(Payatas)均已报告了冠状病毒感染病例。在达拉维,算上4月11日新确诊的15例,目前已有43例确诊——这还是在检测条件远远落后的情况下。

人口密度是纽约的近30倍

辛格家附近,有一座林木覆盖的小山。

居民每天要花30分钟左右到山里取水。“谢天谢地,最近一直在下雨。”辛格说,“所以排队取水的人比平时少,而且大多数人戴着口罩。我们知道新冠肺炎很危险,也知道我们应该保持距离。但是有什么办法呢?这条街上只有一个公共厕所,大家都得去上。”

截至4月13日,达拉维地区确诊43例,死亡4例

不久前,由于印度政府关闭商店、饭店、写字楼等防范举措,成千上万的打工者不得不返回家乡。随着他们的返乡,人们对疫情的恐惧正从大城市蔓延到小城市,再又蔓延到城镇和村庄。辛格的丈夫曾经是新德里一家鞋店的销售员,这家店现在已经关门了。他很幸运,因为店主答应继续支付他的工资,他设法在3月24日午夜全国封锁之前回到了西姆拉。

“7到10天时间,病毒便可以从患者身上传播给上百人,这意味着,病毒如野火一般地传播着”。印度总理莫迪警告,“印度无疑将因此(封锁)面临经济代价,但人民的生命至上”,“如果疫情未能在21天内得到控制,整个国家与你们的家庭将回到21年前的状态”。他还将冠状病毒的英文“Corona”按发音音节拆解成印地语中的“Koi Road Pe Na Nikle”,意即“任何人都不准出门”(no one should go out on the road)。

中央政府在4月4日的病毒防范指导中,强烈建议民众使用自制口罩来遮挡口鼻,并强调要保持社交距离和个人卫生。但在孟买最大的贫民窟达拉维,100万人口居住在2.1平方公里(约合0.81平方英里)的区域内,要想强制拉开社会距离简直不可能。

“达拉维的人们正遵守规定,他们和孩子都待在家中。”政府发言人此前说。

医生在达拉维进行筛查

“你怎么能指望一个四到八口人的家庭,24小时呆在80—150平方英尺的房子里呢?他们需要新鲜空气。”穆罕默德·阿尤布·谢赫(Mohammad Ayyub Sheikh)接受安纳杜鲁新闻社(Anadolu Agency)采访时说。阿尤布是当地商人,他们一家六口住在400平方英尺的一居室里,生活条件比其他人略好一些。毕竟在这里,还有数以千计的人把自己装在简陋的麻袋里,睡在开阔而肮脏的水渠边。

《纽约时报》称,拥挤是贫民窟感染率上升的重要原因。例如,德里贫民窟的人口密度是其他社区的10至100倍,是纽约市的近30倍。

“即使家里有人生病了,我也得和他们关在一起,因为我只有一个房间。”彼得·约瑟夫(Peter Joseph)告诉美国国家公共广播电台(NPR)。约瑟夫一家生活在巴基斯坦南部城市卡拉奇的贫民窟。一条满是垃圾的运河贯穿整个贫民窟,污水横流,臭气熏天。附近,一群孩子挤在人行道上玩弹珠,另有一个孩子在放风筝。

巴基斯坦卡拉奇的贫民窟

“我坦率地认为,巴基斯坦的城市处于冠状病毒危机的前线。”卡拉奇城市实验室的创始人兼主任安瓦尔(Anwar)说,想想疫情严重的国家,比如意大利或西班牙,“在这些国家,几乎人人都能获得洁净的水和其他卫生设施。而在巴基斯坦的城市,我们看到的是什么?”

她指的是像卡拉奇里亚里(Lyari)贫民窟这样的地方,根据安瓦尔的研究,这个城市1600万人口中约三分之二生活在贫民窟——或者说非正式的城市居民区。

“不会有足够的人留下来收集尸体”

更让人头疼的是这里的卫生状况。

贫民窟的绝大多数居民没有自来水——他们只能从水车上买水,自来水很贵,每月高达100美元,相当于许多工人的月工资。所以他们通常只用这些水来做饭。至于勤洗手,简直是难以想象的奢侈。在南非,社区组织和志愿者在社交媒体上发布视频,教人们用厕纸包住手,再去触碰公共用水设施或者公厕门。

安瓦尔将巴基斯坦的城市贫民窟形容为黑色地带。她说,它们往往缺乏自来水、污水处理系统和用电保障,而由于当地官员们并没有保存这些社区的数据,因此很难制定好的政策——包括在大流行期间如何保证居民安全。长期以来恶劣的基础设施,也使得生活在这里的人们缺少基本的卫生意识。

索娜丽·塔帕(Sonali Thapa)的家在印度大吉岭的一个贫民窟。几年前,她从这里走了出去,在加尔各答一家餐厅找到了领位员的工作。餐厅因疫情关门后,她马上搭车回到大吉岭。

回家前,她给家里每个人都买了手套和口罩。“餐厅的顾客来自四面八方,我根本不知道我有没有被感染。而如果我被感染,我肯定不希望传染家人。我知道我们家有多小,所有人挤在两个小房间里。唯一安全的方法就是一直戴着手套和口罩。”

但回到家她发现自己面临两个问题,首先,她在药店买的手套和口罩是一次性的,但在当地找不到可替换的。这就导致了第二个问题——她的父亲总想出去寻找替换品。“我一直跟他说没关系,我们每天用沸水洗口罩和手套。但还是很难让他待在家里,他就是不习惯。我的一些朋友也遇到了同样的问题,父母这代人都这样。”

“住在这里的大多数人没有公民意识,对当地政府采取的措施置之不理,从而导致所有人处在危险中。”达拉维的一位社区工作人员说。

3月26日,贫民窟的人权活动家萨迈尔·曼赫罗(Sameer Mandhro)在推特上传的视频显示,就在政府宣布全国封锁后,卡拉奇里亚里贫民窟的一条街道上还是人潮涌动。成群的人们挤在狭窄的街道上买食物。美国国家公共广播电台通过电话联系到的居民皮尔·布克斯(Pir Bux)说,他们没有别的地方可去——家里没有房间,其他地方也没有空地。

曼赫罗在Twitter上传的视频

“孩子、年轻人、老人,每个人都在街上。如果警察要求他们离开,他们只会在别的地方汇合。”布克斯说。

他的邻居穆罕默德·阿比德(Mohammad Abid)与25个人合租了一套五居室公寓,包括他的兄弟们、他们的妻子和孩子。阿比德说,如果冠状病毒在这里肆虐,情况会比意大利还糟糕,“不会有足够的人留下来收集尸体。”

冠状病毒是一种“均衡器”

“在不考虑贫民窟居民具体需求的情况下,实行诸如社会隔离等措施是不切实际的。”《纽约时报》一则评论文章提到,需要一个有社区组织的全球网络来执行政策,甚至地方帮派也可以成为合作伙伴。在巴西的贫民窟,已经有帮派团体在贫民窟的主要入口处建起了洗手台。

其次需要解决的是经济问题。贫民窟有相当一部分人全凭打工为生。在城市封锁的情况下,这些工作机基本消失。新德里、孟买、开普敦、马尼拉、卡拉奇、里约热内卢和内罗毕的贫民窟中,越来越多的人生计难以维系。

肯尼亚的基贝拉,一般房屋面积为12英尺×12英尺

由于预料到这些后果,巴西政府推出了紧急措施,为工人们提供援助,每人每月600巴西雷亚尔,约合114美元,为期三个月。在德里,当局已经呼吁雇主支付工资,房东不要赶人。但显然,还有更多工作要做。

肯尼迪·奥德德(Kennedy Odede)在基贝拉(Kibera)长大。它位于肯尼亚首都内罗毕市中心西南约4英里处,是非洲最大的贫民窟。在内罗毕440万居民中,约有60%居住在基贝拉。而基贝拉的面积,只占该市总面积的6%左右。

奥德德在2004年创办了公益组织SHOFCO。他告诉美国消费者新闻与商业频道(CNBC),在基贝拉,一般房屋面积为12英尺×12英尺,用泥墙、瓦楞铁皮屋顶和泥土(或水泥)建造。这些房子通常住着8到10人左右,人们大多睡在地板上。

4月5日,肯尼亚。警方用催泪瓦斯驱赶聚众市民

“很多人患有疟疾和结核病。”奥德德说,疫情出现后,他们在基贝拉设置了洗手台、配备了清洁水箱,挨家挨户宣传,发动社区和宗教领袖参与,开办了健康诊所,并与卫生部合作进行筛查检测。

在他看来,冠状病毒是一种 “均衡器”,迫使政府承认像基贝拉这样的贫民窟不能再 “被系统忽视”。

“他们(政府)很清楚,厨师来自贫民窟,保姆来自贫民窟,保安来自贫民窟,所以现在他们正在想办法。”奥德德说。许多基贝拉居民最初并不认为冠状病毒是一种威胁,因为他们还没有直接看到它在全球范围内造成的死亡和破坏。

“但政府应该在人们感到死亡威胁之前,解决这些卫生设施的问题,确保人们有清洁的水。”他说。他希望政府意识到,在基贝拉和类似社区,最好的预防措施是参与和提供,而不是“警察和枪支”。

奥德德所在的公益组织为当地孩子们提供自来水

“人们需要食物,但食物是没办法大规模送进基贝拉的。这里连一条路都没有,汽车没有办法通过,所以在这之前,政府必须要有一个计划,否则人们就会起义。我知道我的社区——如果没有食物,他们就会走上街头,就会发生暴力事件。”

一旦病毒真的传入肯尼亚,奥德德最担心的是,固有的不平等将导致政治不稳定。

“在欧洲,人们说,年龄决定了谁生谁死;在非洲,尤其在肯尼亚,要看你用不用得起呼吸机。穷人用不起,意味要受苦。穷人受苦,穷人就会起来。”

参考资料:纽约时报、安纳杜鲁新闻社、中外对话、NPR、CNBC等