要警惕社会问题心理化

被性侵4年,多次报警无果之后,18岁的李星星(化名)向媒体求助。南风窗的报道中,她被收走手机,关在家里,失学,和生母失去联系,慢慢滑入一个“只有鲍毓明的世界”,逐渐出现自杀倾向。

几日之后,鲍毓明对财新讲述了另一个故事:她曾“显示出对鲍毓明的追求”,发信息、聊天,为了其她异性的存在争风吃醋,谈论爱情和婚姻,同时反复报案又回到他身边继续生活。同时,帮助她的志愿者也因为这种时时反复的关系而不得不中断帮助。

“这些事实既可能符合也可能不符合人们(包括我们财新自己)的期望,”一天后,财新在撤稿声明中说。 这些期望或许指向鲍毓明,一个把自己描述成sugar daddy的性侵者,或许也指向李星星,一个不完美的受害者。

审视李星星的目光也曾落在伊藤诗织、汤兰兰和无数在Me Too事件中发声的女性身上:物证是否齐全、证词是否严谨、反抗和报警和逃离是否及时。

少有受害者可以通过这些置身事外的拷问,反复受侵犯的人会更对自己的境遇难以启齿。然而,在解答关于受害者心理的问题时,心理咨询师张燎说,“我们要警惕社会问题心理化”。“受害者的不完美,某种程度上说是因为这个社会的不完美,”社工小朱说。

《无法置信》剧照,电视剧改编自普利策获奖作品《一桩难以置信的强奸案》。

“我从小就知道根本就走不出去”

根据美国防儿童性侵组织Darkness to Light的统计报告,领养家庭儿童被性侵的比例是普通家庭儿童的10倍。

性侵后,受害者却往往会继续待在加害者身边。“李星星能看到的选择并不多,”小朱解释,李星星身边没有家人、朋辈和老师的陪伴,也就意味着她只能属于寄生状态。根据财新报道,她的爷爷去世了,父亲总打她,母亲也不想要她,而在鲍的身边,则“生活和学习条件是上等人的条件,一百个人中也没有一个能享受到的。”

对领养家庭的儿童来说,加害者是唯一的依靠,受害者很难寻求帮助。山西沁源县曾发生一起长达十几年的家庭内性侵案:19岁女孩小英(化名)在童年时被养兄性侵,养父知道后说没关系,“(以后)让你跟你哥哥过,跟你发生关系就发生关系”;到女孩18岁时,被养父囚禁起来,性侵长达数月。

直到同村人报警之前,女孩都未发出求救。在自述中,她说“我从小就知道根本就走不出去”,她常年挨打,养父不许她上学,不许她跟着同村人外出打工,连上街都是小英走到哪,他跟到哪。

一次次说不,一次次被侵犯,无力感随之产生。这就像是动物行为实验里拴住小象的绳子和木桩:受害者先在现实里被拴住,再从心理上被拴住,无法获得逃离的动力。

在被囚禁期间,小英不敢跑,也不敢同村人求助:“村里有监控摄像头,村口一个,广场可能有两个,我如果跑了,他肯定会去查监控;村里路上都坐着熟人,那些老人一发现,也会告诉他。我也不敢联系朋友帮我,怕他报复他们。”

长此以往,有些受害者会对施暴者产生依恋,甚至合理化对方的行为。在李星星的案例中,这体现为反复出现的报警与回归。第一次报警后几个月,她就回到鲍毓明身边;在快满18岁时收到了对方的戒指,又去寻求志愿者的帮助,志愿者们说她“时而说她爱上养父了,时而是真心恨这样的养父”,有人说她和鲍毓明一起做过笔录后,有时会拉着手离开。

“很多受害者缠绕在家庭里,这个问题很复杂,”社工极光说,他们对受害的认知常有波动,“当事人说小王对我很不好,他是个坏人;但另一次的表述里又出现“其实小王也没那么坏,这个人还是不错的,这就需要社工去澄清。”

“她的自我那么小,要她怎么应对呢?”张燎说,“如果有人说养父对她还不错,或者警告她报警会让养父有危险,她都可能改变主意——哪怕普通成年人要隔断这种关系都不容易,更何况一个受了创伤的孩子。”

这些犹豫与脆弱,反而成为加害者证明她们产生“爱情”的证据;而之后的创伤,他们不愿也不能理解,对鲍毓明来说,孩子不过是“疯了”,“变心了”,与他的行为并无瓜葛。而这种解读一旦被公众采纳,将会给受害者带来更大的伤害。

小英在村中的住所。图源:北京青年报

“所以我编造了这个故事”

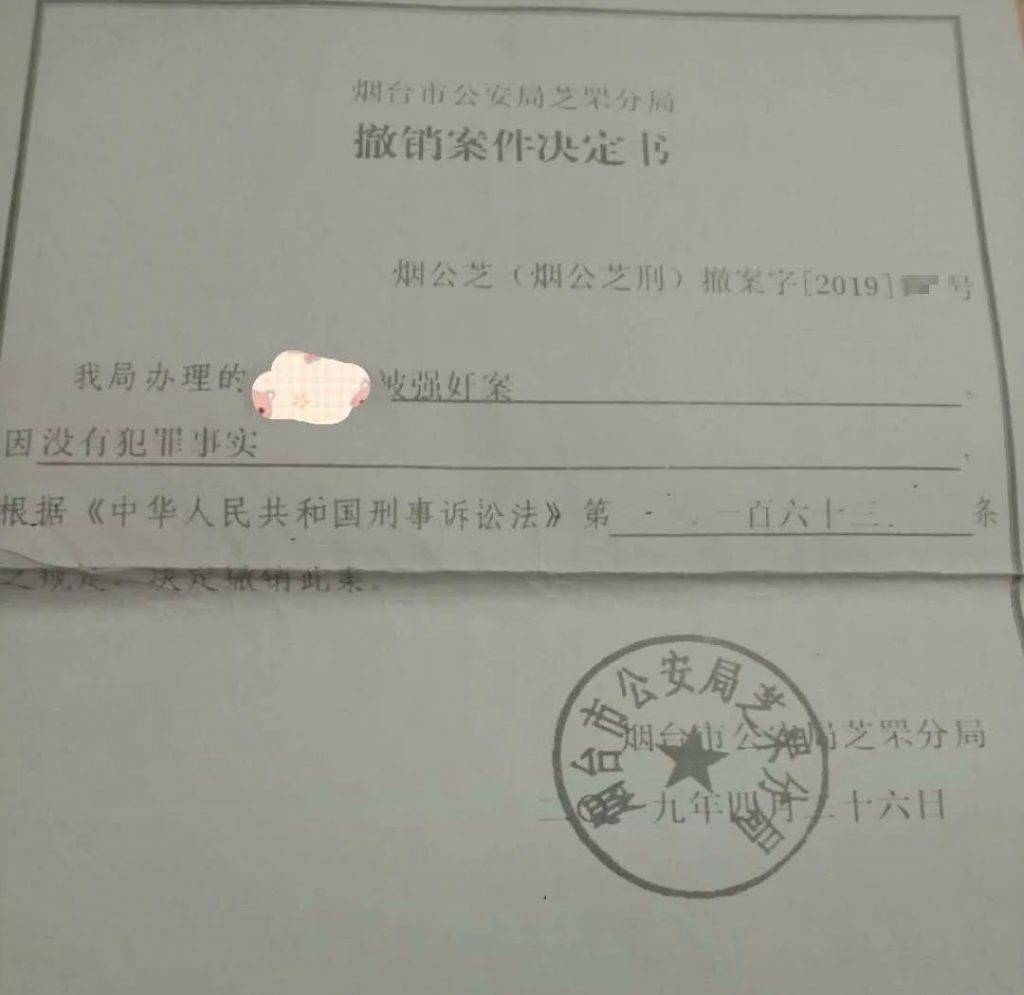

李星星在多个城市报案,然而反馈寥寥无几;案件在2019年6月立案,随后因为证据不足而撤案;当年10月再次立案,至今仍在侦查。

因为人证、物证缺乏,性侵案件认定中双方的口供就格外重要。然而,在主要采访李星星的南风窗报道与主要采访鲍毓明的财新报道中,各执一词的冲突已然产生:第一次报警的时间距离第一次性侵过去半年还是一个月,鼓励女孩报警的“医生奶奶”是否存在,以及2016年4月之后,女孩是否一直被鲍毓明带在身边,遭到囚禁和虐待。

而这种叙述中的漏洞一旦产生,受害者往往会面临撒谎的指责。

2008年,美国18岁女孩玛丽报警,称在自己的公寓里被一名男子绑起来实施强奸。然而,警察们凭借一个细节推翻了玛丽的叙述:她在一次笔录里说,自己在强奸犯离开后用嘴把手机叼过来,打电话给男朋友;而另一次笔录则说,自己先是剪断绳子,再给男朋友打电话。

在争辩、挣扎之后,玛丽选择了向警方屈服。她停止哭泣,向警察道歉,写下一份陈述:我有很多很压抑的事情,我想和别人出去玩,但没有人和我玩,所以我编造了这个故事,但我没想到这个事情会演变成今天这个样子。

在这篇名为《一桩难以置信的强奸案》的报道中,记者说,对受害人的严苛源自于对虚假控告的恐惧:1600年,英国首席大法官,马修·黑尔(Matthew Hale)曾警告道,性侵“这种控告很容易制造,但很难被证明,尤其是为被指责的那一方辩护时。”1980年代之前,美国的法官们都会对陪审团朗读这个所谓的“黑尔警告”。

然而,虚假控告在实际中并不多。美国联邦调查局的数据显示,警局记录的每年只有5%左右的强奸案件是基本上找不到根据的。社会科学家通过使用严密的方法标准,仔细地检验了警局的记录,也得出了同样的结果,这类案情只占个位数。

某种程度上说,还原真相对于受害者来说并不容易。“在重大的创伤之后,人是很害怕、恍惚的,有时会出现精神分裂的症状,无法集中精力,”张燎说,而这种长期延续的精神状态往往侵蚀受害时的记忆,随着时间流逝,报案越晚,细节越模糊。

有相当数目的受害者是在多年后才意识到自己受过性侵。“有时候有白领的来访者说了自己的遭遇,我告诉她这是性侵,她才明白过来,”张燎说。这部分源自于自尊,根据《象牙塔的权力:校园性侵》一书中的数据,30%被陌生人强奸的人和62%被熟人强奸的人认为不涉及任何犯罪,他们不喜欢自尊、控制感和价值的丧失,不想用负面的方式去标签自己,或者污名化自己;而另一方面,张燎认为这源自于社会的观念在进步,“性侵”定义的边界被拓展,让当事人明白自己是出于强迫,而非自愿。

然而,当受害者想揭开这个盖子,追求“真实”的漫长过程,却让受害者一次又一次回到被施暴的场景里。警察曾掐着李星星的脖子模仿养父的行为,她在派出所的沙发上睡着,醒来却看见鲍毓明正靠过来;后来,她在派出所连续做了两个周的笔录,多次崩溃,在派出所里甩自己巴掌。

烟台警方的撤案决定书。图源:南风窗

任何关于性的暴力,都是整个社会一起完成的

在写下认错的陈述后,玛丽经受了长期的自我怀疑。三年之后,强奸犯落网,她的案子才得以改判,而在此之前,失眠、抑郁长期困扰着她,她常常在沙发上整夜不眠,成怕掉回被侵犯的梦境。在遭受性侵4年之后,李星星患有重度抑郁症、重度创伤后应激(PTSD)、重度焦虑症。伴随李星星们的,是长期的失眠、抑郁、焦虑。“我不再去教堂了,我对上帝感到愤怒,”玛丽曾说。她对整个世界的信任崩塌了。

“任何关于性的暴力,都是整个社会一起完成的。”蔡宜文说。“每当有李星星的存在,都说明我们的社会保护网是有很多漏洞的,”小朱说。缺位的母亲、她失学时并未警觉的老师,都是这个保护网里失效的角色。如果所处隔离环境,受害者未必有同龄的朋友,这也让社工介入、获得信任变得更困难,受害者可能会觉得,“包括警方在内的所有人都没有办法改变我的情境,我就这么下去,反正也是在没有人帮助到我的。”

这个社会对李星星的行为的看法,也在定义这个社会。作为咨询师,张燎长期接触性侵受害者,这些创伤和无力感时时在受害者身上出现,“这就像一个车祸现场,人们的围观、讨论被撞的人有没有问题,警察是不是偏袒了某一方,其实是个社会心理学的问题。”

一方面,挑刺的人或许是在期待无瑕、无辜的完美受害者。这背后是“公平世界谬误”——假设世界是公平的,好人身上不会发生坏事。为了维持秩序感,他们无论如何都会找到理由攻击受害者。另一方面,很多人希望维持现在的状态,“当这种事情被广泛讨论,或许意味着小到这个光鲜亮丽的人要受到质疑,大到警察、家庭和社会要受到质疑——它触动了人们的敏感神经,也反应了不为人知的恐惧。”

对受害者的指摘更多的反映的是我们自己的问题,而不是他们的问题。“哪怕一个问题,什么是性侵,我们现在都是没有共识的——可是社会主流的价值观往往是维持现状,”张燎说,这需要更多的关注和扛争。

资料来源:

《令人作呕的“完美受害者”》,腾讯大家,柯晗 ,2017

《一桩难以置信的强奸案》,https://www.propublica.org/article/false-rape-accusations-an-unbelievable-story,Ken Armstrong (The Marshall Project)T. Christian Miller (ProPublica) ,2015

《象牙塔的权力:校园性侵》,Michele A. Paludi,1991

《从汤兰兰到李星星:未成年人性侵的事实核查,警方和社工可以做些什么》,余陰落日,2018

《山西沁水少女指证养父养兄性侵 村民批评“不懂回报”》,北京青年报,2018

《Darkness to Light 儿童性侵统计数据》,2017