我们用鼻子和嘴巴呼吸,卡夫卡用笔。

1924年6月3日,捷克小说家弗兰兹·卡夫卡逝世于布拉格,终年41岁。

卡夫卡凭借《变形记》、《审判》等作品,与法国作家普鲁斯特、爱尔兰作家乔伊斯并称为西方现代主义文学的先驱。

二十世纪主要文学流派如荒诞派、超现实主义、存在主义、魔幻现实主义都能够在卡夫卡的创作中找到渊源。

抛开抽象的专业术语,卡夫卡的重要性仍可在其身后一系列重要作家的评价中获得印证。比如,诗人W·H·奥登认为:他是二十世纪的时代精神。他的困境就是现代人的困境。作家余华也不止一次表示,卡夫卡是文学史上的奇迹,是他写作路上的导师。

在卡夫卡短暂的一生中,写作从没有成为他的本职工作。即便如此,卡夫卡仍跻身于二十世纪最重要作家的行列,卡夫卡的魔力源于什么?卡夫卡其人又有何特殊之处呢?

我们来看看卡夫卡的几个侧面。

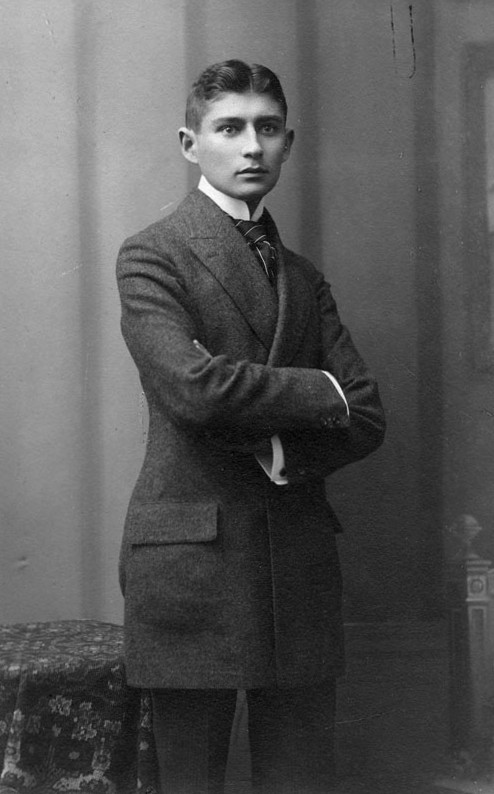

高挑、瘦削的卡夫卡

首先,他是一位不想成名的经典作家。

卡夫卡逝世时,留下遗嘱给他的挚友马克斯·布罗德,要求布罗德焚毁他的全部手稿,已经出版的几个短篇也务必不要重印了。

卡夫卡是作家中的“异类”。写作之于他,既非为名留青史,也非为社会或全人类的福祉。

既然不想成名,为什么要写呢?

其一、用卡夫卡自己的话说:如果不能写,“我就感到无法呼吸”,无法活下去。

卡夫卡为自己而写,写作是他的本能,如同吃饭睡觉,甚至为了写作,他可以不吃不睡。

作为保险公司的职员,他白天上班,留给写作的时间只有夜晚。他写小说、写很长的日记和信件,经常通宵达旦。

更有甚者,因为担心婚姻生活会影响写作,卡夫卡终身未娶。

其二、根据布罗德的回忆:卡夫卡写作成狂,但对自己的作品却不自信。

这种自卑一方面源于他深入骨髓的完美主义和对纯粹的渴望:他总认为,要么十分完美,要么一无所有。

另一方面,卡夫卡无法辨认自己的天赋和作品的价值,或许还有一个原因:他信手拈来却又极其精确的象征、他构造的荒诞扭曲但又合情合理的世界,是前无古人的,他无法从自己的作品中找到前人经典范例的影子,更无从知道自己正在书写新的经典。

其次,他是一位不信仰犹太教的犹太人。

无论是《变形记》,还是《审判》,卡夫卡总喜欢用具体的事物象征他眼中复杂抽象、荒谬难解的生存困境。不信仰犹太教的犹太人,正是卡夫卡本人复杂矛盾的身份认同的象征,意味着卡夫卡只能做个边缘人。他无法融入人群,大到犹太族群,小到自己的家庭,始终无法给卡夫卡以归属感。

卡夫卡出生于中产阶级犹太家庭。父亲赫尔曼·卡夫卡从记事起就帮祖父沿街叫卖,不论严寒酷暑,都得将切好的肉片分送到主顾手里。日后,凭借坚韧的性格,赫尔曼挣下了丰厚的家产。

赫尔曼发迹的时代,正是欧洲犹太人冲破阶层壁垒,试图融入主流社会的时代。许多犹太人凭借经济实力获得了一定的社会地位。他们希望子女能够摆脱犹太人被排挤的宿命,于是让他们学习异族语言,送他们去读最好的大学,赫尔曼也一样。

身为捷克犹太人,卡夫卡却接受德语教育、用德语写作,对于母语希伯来语,他一知半解。卡夫卡曾说过:语言是故乡有声的呼吸,可我是个严重的哮喘病人,因为我既不懂捷克语,也不懂希伯来语。

除了语言,卡夫卡在信仰方面也格格不入。赫尔曼一年里只去四次教堂,即便去了也显得满不在乎。对小卡夫卡来说,跟父亲去教堂是最无聊难熬的时光。

父亲影响了卡夫卡的宗教态度,他始终无法全身心地信仰犹太人的上帝,及至后来,他受到犹太神秘主义的吸引,就更加被正统教派的信徒视为异端了。

赫尔曼·卡夫卡

在自己的小家庭里,卡夫卡依然难以融入。父亲身材高大、脾气火爆、独断专制,卡夫卡完全相反,他瘦削、文静、敏感,在父亲面前,显得缺乏男子汉气概。赫尔曼也总是以大家长式的强权对待儿子,动辄大呼小叫、态度粗暴。

生活在父亲的阴影中,写作是他唯一的发泄方式,但其家人认为,写作不过是耽于幻想。因此,他在日记里写下:在自己的家里,我比陌生人还要陌生。

第三,他还是最懂现代人焦虑的大师。

边缘人的视角使得卡夫卡的作品透露着孤独、压抑和意义缺失的痛苦焦虑。这些卡夫卡式的心理体验在二战之后成为西方人普遍的精神危机,到今天则变为商品社会里困扰着无数人的“现代病”。

从这一角度看,卡夫卡无愧为先知式的作家。一个世纪过去了,人们依然能够在变成甲虫而被人厌恶、遭人唾弃的格里高利身上,在莫名其妙被处决的K身上,在永远都抵达不了的城堡身上,找到某些时刻的自己和生活的影子。

卡夫卡作品里的人物和世界色调冷峻,但现实中的卡夫卡却温暖善良。

他的工作主要是为工人提供伤患保险理赔服务。当时的小作坊和小工厂,对工人保护不到位,工厂里不时会发生操控机器不当手指被切断的事。为了帮伤者争取更多赔偿金,卡夫卡把他们受伤的部位画成速写,以增加直观性和可信度。

冷酷的卡夫卡和温暖的卡夫卡并不矛盾,他所以善于感受外在世界的冷,正是因为他内心有与之相对的纯粹和温暖。

正如一千个读者会有一千个哈姆莱特,一千个评论者也能看到一千个不同的卡夫卡。这种丰富性,正是一切伟大文学经典的共通之处。

历代评价:

卡夫卡是最能够充分表达他所处时代的作家之一。

——美国评论家哈罗德·布鲁姆