从俄罗斯输入的新冠病例将这座边贸小城再次推回冬天

记者 庞礴

编辑 王晓

先是榛子味巧克力,再是草莓味和覆盆子味的,还有提拉米苏,绥芬河市的俄货市场上,店主张坤(化名)看着自己的库存以肉眼可见的速度变少,却难以补货。

张坤的小店开在当地最大的俄货市场——伊戈尔俄罗斯商品大市场里。这些天,周围商户一家接一家地把门帘放下来,贴上一张写有“有事电联”的A4白纸,不再开张。春天来了,商场本该慢慢恢复生机,但不断从俄罗斯输入的新冠病例将这座边贸小城再次推回冬天。

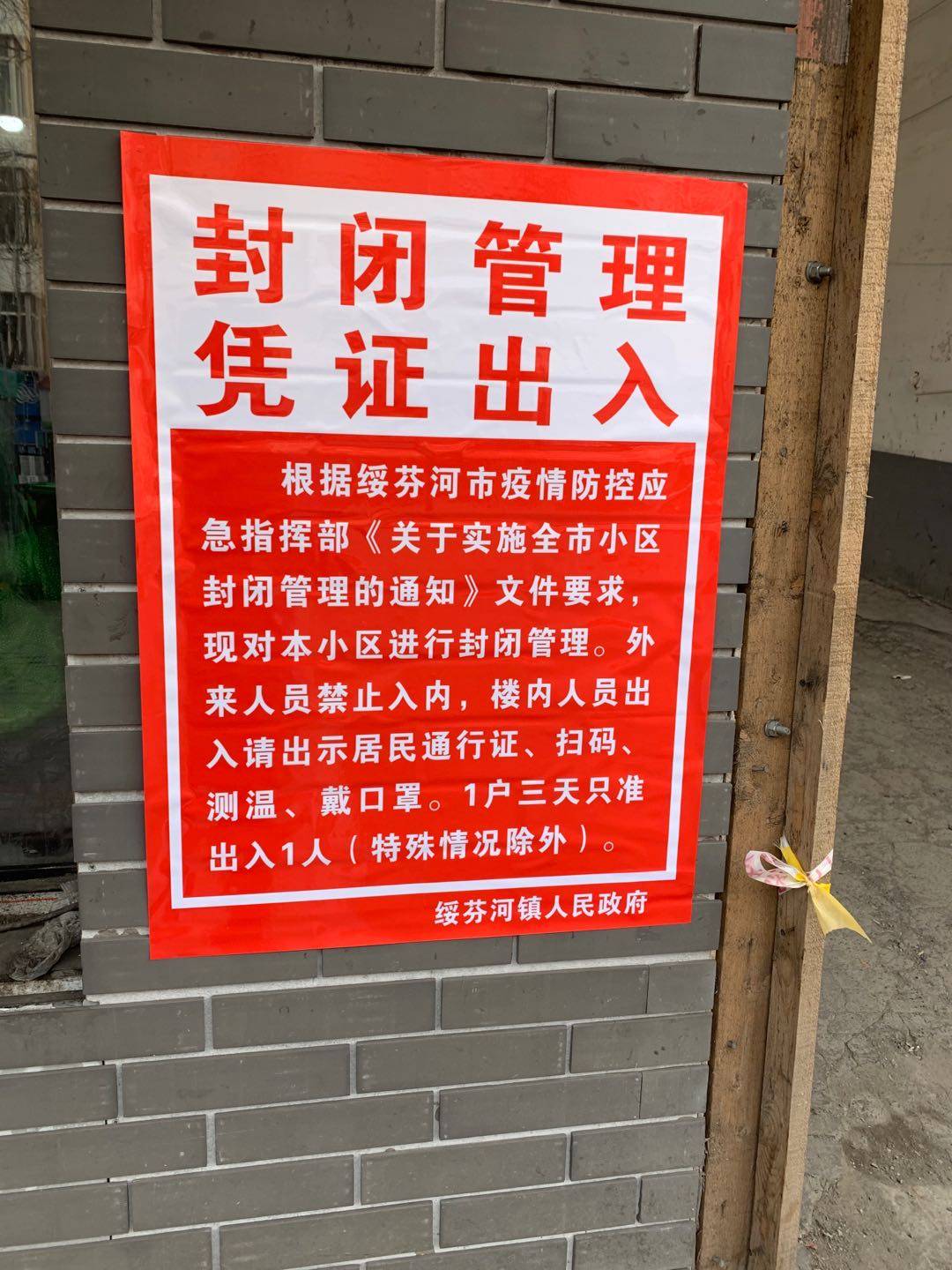

4月初,疫情在中国境内的传播基本阻断后,绥芬河成了境外病例输入的前线。根据公开信息,截至4月17日24时,绥芬河累计确诊病例371例,且全部为输入性病例。有人说这就像是一场换了场地的加时赛——4月8日0时武汉解封,中场休息了六个小时后,绥芬河宣布封锁小区。“我们就是小武汉。”一位绥芬河居民说。

作为边境重镇,绥芬河处于东北亚经济圈的中心地带,是中国通往日本海的唯一陆路贸易口岸。距俄远东最大的港口城市海参崴约230公里,有一条铁路、两条公路与俄罗斯相通,可谓中俄贸易中的绝对枢纽。2003年—2017年的15年间,该口岸中俄贸易占中俄贸易总额的比例一直维持在40%以上(早期甚至达到96.3%之多)。

而今面对激增的病例,停工的俄罗斯工厂、锐减的进口货物和小心翼翼的买家,这座以外贸和电商为主要经济支柱的小城正在经历生存危机。

绥芬河小区实行封闭管理。受访对象供图

绥芬河的上半场

疫情的上半场,绥芬河打得不温不火。

一月中旬到三月底,从疫情防控的角度来看,拥有7万多人口的绥芬河如同全国的每个城镇一样,社区工作者连轴转,从大年初二开始就没再休息过,小区封闭,饭馆不再允许堂食,任何聚集都是大忌,街道上没几个人,商区也是一片寂静。

居民们则多少抱着隔岸观火的心态——自武汉封城、全国病例连日增加后,绥芬河还没有一例感染。稍显紧张的状态也不过是年前从湖北回来了几个大学生,他们被要求和其他外地回来的人一样居家隔离,社区工作者会确认他们的隔离状态。

相比其它地区,绥芬河在这一阶段反倒热闹很多——举国隔离的时候,这里的外贸和电商甚至经历了短暂的繁荣。

疫情从春节一直延续到春天,吃光了过年存货的买家们在线上平台上疯狂下单。过去两个月,张坤家的巧克力、甜品;老顿(化名)家的米面、粮油和老辛(化名)家的罐头、咖啡和火腿的销量都翻了不止一番。

在淘宝的“俄货”关键词里,几乎能找到伊戈尔俄罗斯商品大市场全部120多家商户。从萨哈林来的大红参,从日本海和鄂霍次克海的深海里捕捞的大马哈鱼、金枪鱼和帝王蟹,装在AK47样式的瓶子里的白兰地和包着整颗果仁的巧克力,通过电商、外地零售商和餐馆等途径运往中国的各个角落。

在过去的几十年里,俄货食品已近嵌进北方人的生活。巧克力(最有名的是那种包装上印着戴红头巾的白俄女孩)物美价廉,逢年过节和办喜事时的餐桌上总摆着一盘;啤酒则是北方餐馆的宠儿,尤其到了夏天,“波罗的海”、“白熊”和“三只熊”源源不断地送到山东和内蒙古的烧烤摊上。

疫情期间,尽管线下店不能开门,但商家们一直忙碌,客户下单、留言的提示声不绝于耳。一个网红在抖音上推荐了俄罗斯火腿,订单便大批涌进老辛的淘宝店,不但存量迅速销售一空,连厂家都没了余货。就这样,还欠着买家几千多根没发出去。老顿手里的挂面则一度要断货,打电话给供货商,对方也为难起来:每个外贸商都在催,他也得排队才行。

老辛的的店开在小区内部。小区封闭了,货车被挡在外面,他只好要对方在小区门口卸货,自己推着推车一趟趟往里运。有一天下雪,气温骤降,冻得他直流鼻涕——可戴着口罩,还没法擦。

老辛打算扩大经营规模了,他发了一条朋友圈招聘工人,并在招聘启事后留了电话号码。然而这段繁荣并没有持续太久——随着全国小区解封、企业复工,人们不再闷在家里下单,线上销售额随之下降,老辛的店里至今依然只有他和另一位工人。

伊戈尔俄罗斯商品大市场

艰难的加时赛

随着全国形势好转,绥芬河的管制也在逐步放松,2月21日,疫情防控应急指挥部发布了复工复产的文件;3月23日,餐馆恢复6人以下堂食;4月2日驾校复工。

此时距离绥芬河的再次封闭只有6天。

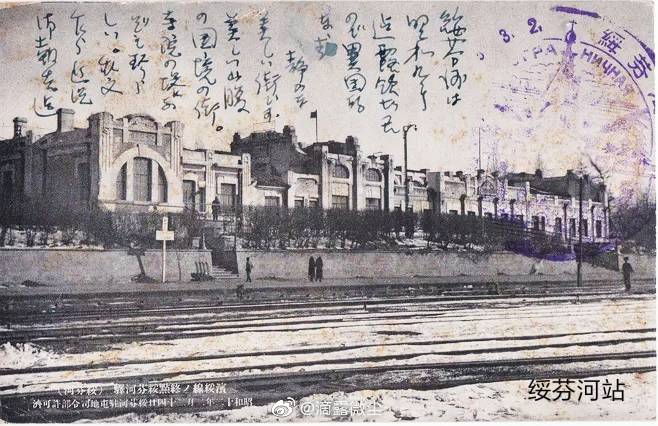

自从1899年在沙俄的主导下建起绥芬河站开始,绥芬河的命运就与相邻的俄罗斯绑定在一起。上世纪80年代俄罗斯产电子产品,缺轻工业品,绥芬河人就坐着火车,拎着衣服、玩具去换。1987年,绥芬河市与俄罗斯的波格拉尼奇内市,用两张白纸和复写纸完成了第一笔交易。1000只气压暖水瓶和10万公斤苹果,交换了3万公斤比目鱼和5万公斤明太鱼。1989年,绥芬河有了2000多家外贸公司。有人开玩笑说,在街上随便扔个石子,就能砸到一个经理。再后来,绥芬河成了俄罗斯人的集贸市场,每到圣诞节就会有大批俄罗斯人入境扫货;随处可见的俄语培训班,让这里四分之一的人都学会了俄语。

而一旦俄罗斯经济下行,绥芬河也跟着日益萧条。这些年,绥芬河的人口从十年前的10万下降到如今的7万。“俄罗斯人穷了,来绥芬河采购的人都少。”张坤说,中国人对于往俄罗斯倒货也不再热衷。

但绥芬河的居民恐怕从未想过,俄罗斯的疫情会像他们的商品一样输入到这个边陲小镇——自疫情扩散以来,双方的来往已经冷却了两个多月。早在1月30日,俄罗斯就宣布关闭远东地区中俄边境口岸,暂停向中国公民发放电子签证。

这一举动影响了一部分“手拎包”。这是绥芬河的居民自上世纪80年代以来就有的营生——乘着火车,拎着包裹往返两地,小规模地运输商品。他们带去便宜的国产衣服、玩具,带回提拉米苏之类的食品。“手拎包”没了,周末来中国采购的俄罗斯人也没了,绥芬河冷清却安心。

此时国境之外的俄罗斯疫情日益严重:他们阻断了来自中国的输入,却忽略了欧洲的威胁。3月底起,俄罗斯确诊人数一路攀升,根据俄罗斯抗击新冠病毒中心的统计,到4月13日,82个地区在24小时内新增确诊病例2558例,增幅16.2%,累计确诊18328例;首都莫斯科是重灾区,累计确诊超过11500例。

绥芬河站旧照

积雪未化的绥芬河迎来了大批回国人员。在社交网络上广为传播的一段视频里,风雪中,一辆大巴车停在关口,大批旅客拎着行李步行过关、上车,旁边穿着防护服的边检人员严阵以待。

根据黑龙江省牡丹江市绥芬河市委副书记、代市长王永平的公开讲话,在3月26日当天,绥芬河出现了第一例核酸检测阳性病例,4月4日入境人员当天达到了495人,出现了最高峰值。

有分析认为,之所以出现确诊病例暴增的状况,是因为我国民航局在3月26日发布《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》。根据这一措施,每周航班量将下降到130班左右。国际航班大幅减少后,在莫斯科的中国人有不少选择辗转前往海参崴,再通过绥芬河口岸入境。

根据4月7日《黑龙江日报》报道,绥芬河口岸是黑龙江唯一一个全天候持续开关运行的陆路口岸,“现在每日约有近百名左右俄罗斯货车驾驶员出入境”。

不过,一位外贸商说,如今尽管货运正常,但双方司机都不会在对方的国土上多做停留。货物运过边境,司机留在驾驶舱内,放下货物马上掉头开走。

4月8日早上6点,绥芬河疫情防控应急指挥部发布7号文件,全市小区实行封闭管理,每户每3天可以派出一人外出采购;4月9日,出租车和客运车一律禁止驶出城区;4月15日,居民生活和防控救治的商店一律不许开过晚上六点半,其它商店一律暂停营业。

居民们人心惶惶起来。小超市里,两个月以来都只戴着口罩的老板开始用大幅的透明塑料布将货架区、柜台和行人隔开,只留一个递东西的小窗口。刚刚热闹起来的交通再度遇冷,路上几乎只能见到出租车——然而也没什么人敢打的,“哪知道上一个坐车的人是谁?”

老辛居住的小区周围全部被铁皮包围起来,入口处检查体温的工作人员也更加紧张;伊戈尔市场附近,一间旅馆被蓝色铁皮封住,铁皮外又拉起一道警戒线,几个穿着全套防护服的人在线外守着。

张坤下班时远远地看了一眼,便小心地躲开。

绥芬河小区外围竖起铁皮围墙。受访对象供图

腹背受敌的外贸商

不少绥芬河人选择暂时离开。

“有些人在农村有房子,回去住着是最安全的。”张坤说。她想去理发,发现店铺关了,老板开着车,带着老婆孩子去外地避难了。过年时,小区里每栋楼还都是亮堂的,如今夜幕降临,一栋楼只亮着三五盏灯,“都是做电商的。”

把张坤栓在绥芬河的是她经营了5年的线上店。过去5年,她兢兢业业地把店铺里的300多种产品放到线上,聚起一万多粉丝,在俄货搜索结果里可以排进首页。如果她离开绥芬河,就要将现在的商品下架,累计了数月的销量会随之清零。而停售几个月,她担心现有的推荐位也将不保。

如今哪怕小区封闭,街道空空,她仍然需要每天到门店打包,保证72小时发货。货车司机不愿接触店家,将货物卸在院子里,发个微信给她就匆匆离开。好在人少,也不必担心丢失,她和家人推着小车来回运货。大多数商户闭店离开,推车在空空的走廊里发出回音。

伊戈尔市场里,规模大一些的商户反而早早关店。4月16日,指挥部发出23号令:电商上班期间保证工作人员不超过两人,那些需要十几人的店铺随之关张。

俄罗斯归国人员。图源:东方网

现在的商场里,看不到人还挺安心,看得见人反而紧张。几家营业的商户贴出了“疫情期间,禁止入内”的标语,门帘半合着,不再将偶尔出现的客人迎进店里。不久前,一个中国男人和一个白俄女人路过张坤的店,想要买点什么。“她就住在绥芬河,没回过俄罗斯。”男人解释。“你们别进来,我什么也不卖——不是不卖你们,也不卖别人。”张坤忙不迭地挥手,要对方快走。

尽管她努力维持店铺的运营,但货物的供给却又一次跟不上了。俄罗斯不少巧克力工厂因为疫情停工,“手拎包”的下降让提拉米苏等甜品变得紧俏;老辛线上店里,则是罐头“入不敷出”。俄罗斯的新增病例集中在莫斯科,越往西,越接近莫斯科,工厂停工的风险就越大。即便是厂家,也说不上什么时候可以开工。

即便工厂没有停工,商品的价格也因为生产成本而上升。老顿的波罗的海啤酒厂家位于东部,在停工潮面前幸免于难,面粉却每吨涨了200多元,张坤店里的糖果也一箱涨了5块到10块不等。

如同张坤对俄罗斯人的恐惧,买家们对绥芬河的警惕性也越来越强。尽管绥芬河的病例都是输入性,至今没有一例本地居民感染,来自绥芬河的快递依然令人心慌。

“人们一听是绥芬河发货,心里就会打鼓。”张坤说。她在每样商品上的盈利只有五毛左右,可对方一拒收,商品退回的物流成本就是二十多元。如今,她每天都碰到拒收,最多的时候一天有三四单。

“成天提溜着心,”张坤总结自己的心态。她既怕新添一个退货单,又怕自己的小区里出现新增病例,然而最怕的是绥芬河的冬天和武汉的一样长,长到国境两边的外贸与电商都难以为继。