作为荷兰黄金时代最具代表性的画作,《夜巡》一直深受关注。然而,在伦勃朗生前,《夜巡》给他埋下了不少“祸端”,甚至给他的后半生带来惨烈的损失和致命的打击。

伦勃朗将此作变成了一件充满动感和光影效果的杰作,这种效果捕捉到了画中那激动人心的一瞬间,从而赋予了画面无与伦比的戏剧效果。

——H. W. 詹森

1642年,伦勃朗收到阿姆斯特丹射击手公会的委托,创作一幅集体肖像画。

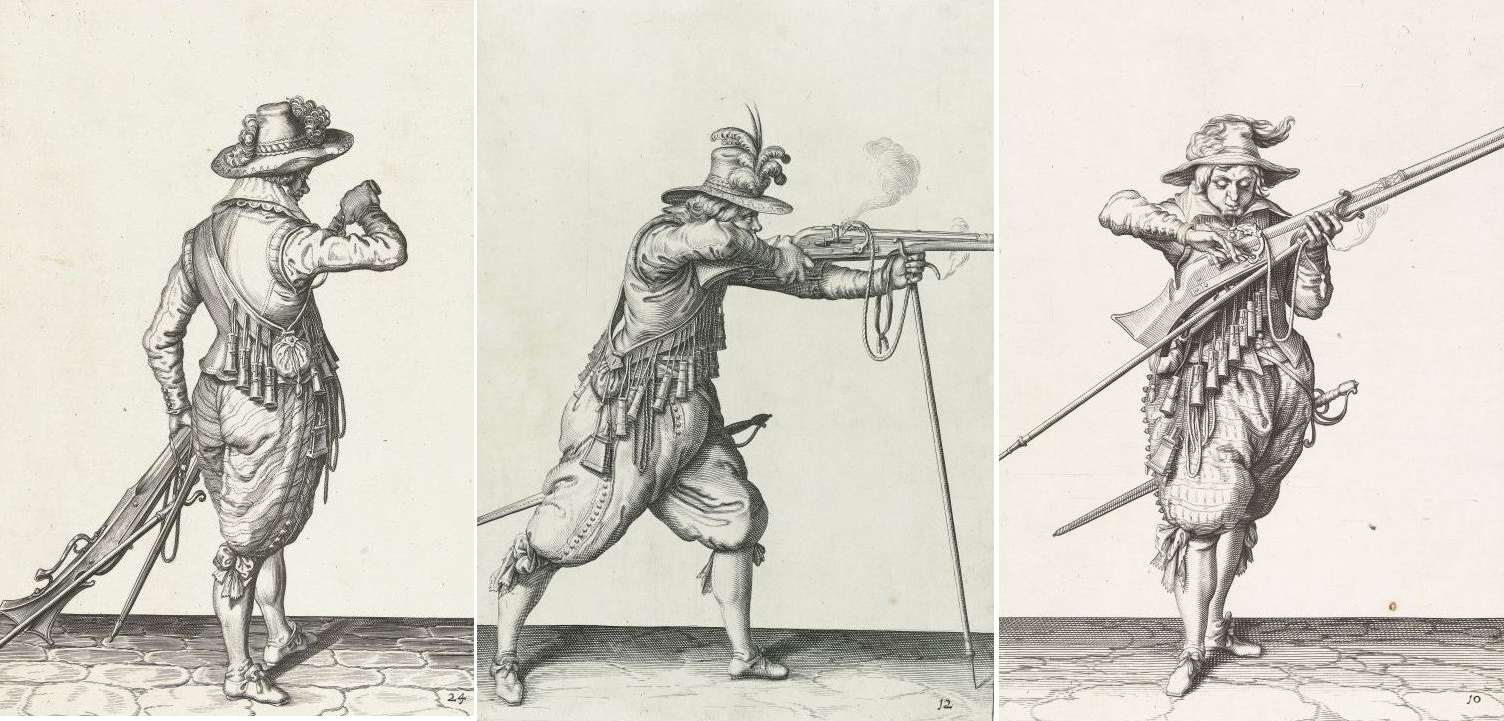

当时的荷兰,有很多类似的群体肖像画,他们甚至还有独立的名字——“火枪手画”,这些作品通常以宴饮、聚会为主题,表现射手们生机勃勃的精神面貌。

基于伦勃朗此前肖像画的杰出成绩,射击手公会也希望,伦勃朗能为他们创作一幅这种场景的群体肖像。

一个令人信服的假象

出人意料的是,伦勃朗并没有按照公会的想法创作,不仅场景发生了变化,画中人物的出场和安排也让他们大吃一惊。

按照群体肖像画惯例,每个委托人在画面上占据的位置应该是相对平等的,毕竟画作的费用是均摊的。

可是伦勃朗并没有按“规矩”创作,他按自己的构思,完成了这样一个画面:班宁·科克上尉位于画面中心,在他的带领下,射手们紧急集合,准备出发。

如何表现这种准备出发的动态感?

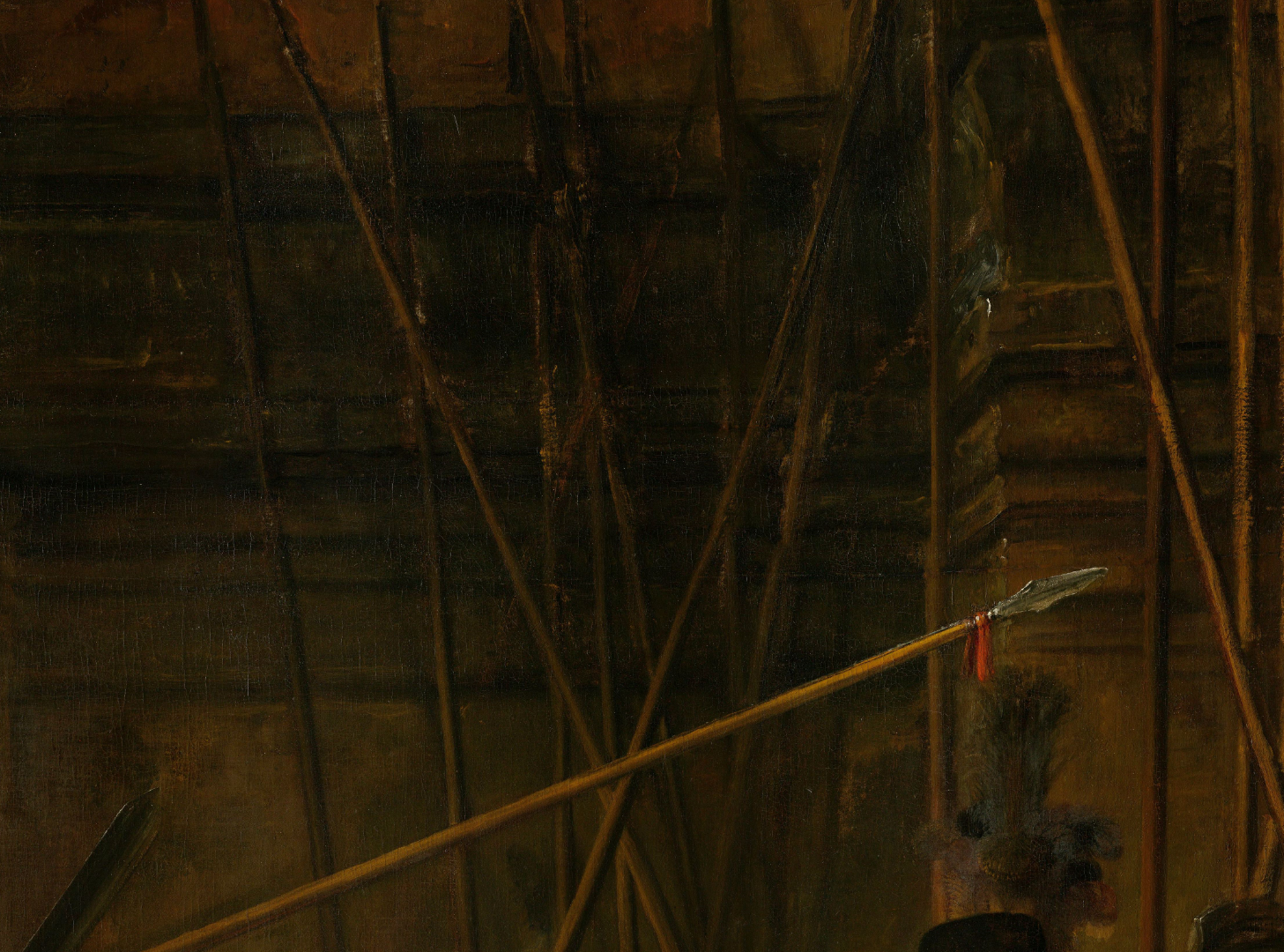

伦勃朗将画面定格在出发的瞬间,画中英雄齐集,旌旗飘扬,火枪上膛,矛与戟朝天高举,枪声与战鼓声隆隆作响。正是这样的一个瞬间,赋予了这幅画以戏剧性和震撼力。

伦勃朗还打破了常规集体肖像画“排列式”构图和布局,使画面语言更具力量,形成一种巴洛克式的宏伟风格。他重视由于对比形成的画面效果,而不是一般的逼真描写。

如此一来,群体肖像画不再是简单叙述人物的肖像,他让画面中的人物形象更加丰满。

一次伟大的创新

伦勃朗精心布置的画面布局,使得整个场面显得紧张而仓促。上尉和中尉站在画面最中央,神情镇定,光照在他们的身上,他们似乎是站在舞台上的主角,十分醒目。

在《夜巡》中,伦勃朗运用突出的明暗效果,画中主要人物——上尉和中尉处于强烈的明暗对比之间,人物面部也处于高光之下,与周围的阴影形成强烈对比,他们戏剧性地成为画面的焦点。

实际上,画作最初的名字为《科克上尉与威廉中尉的自卫队》。到了18世纪末,人们以为画面暗色的背景是为了渲染夜间效果,这幅画得到《夜巡》这一俗称。

以讹传讹,《夜巡》这一名称持续至今。

除了上尉和中尉,画中还出现唯一一名神秘的女子,她身着白衣,全身被暖色的强光照耀。

女孩的出现,为《夜巡》这幅画增加了许多神秘感。她是谁?为什么出现在画中?

一种说法是,她可能是伦勃朗抽象概念具体化的形象,象征民兵队的荣光,宛如吉祥物般的存在。

比如,在荷兰语中,女子腰间白色家禽的脚与枪栓同义,画家借此突出射手公会这一团体的活动特点。也隐喻,她可能是这支队伍的小福神。

另一种说法是画中女孩是伦勃朗的妻子莎斯姬亚。在不少画作中,他以爱妻为模特。

实际上,伦勃朗也出现在《夜巡》之中。头戴贝雷帽,低调隐匿于背景暗影之中,在一个戴钢盔队员背后露出一只眼的人物,就是画家本人,他似乎正在悄悄窥视画外。

中尉威廉的白金大衣上形成的阴影,笼罩在细腻的刺绣图样之上。

精致的狮纹,是象征阿姆斯特丹市的纹章,画家借此细节暗喻:在民兵火枪队的守卫下,阿姆斯特丹市被安全地守护着。

一出精彩的戏剧

事实上,画中场景并非发生在夜晚,而是在破晓时分,一队民兵正准备列队步操,入城进行守卫。画中人物的动作和表情,经过了仔细地观察和刻画,十分生动,表现出画面的戏剧性。

在队长下令队伍出发的一瞬间,掌旗手开始挥动旗帜,鼓手敲击军鼓,左侧的男孩正在兴奋地奔跑,每个人仿佛都开始行动起来。

画中还依次出现民兵队员装填弹药、开火射击、清理枪支的细节描绘,与当时的示范图案非常近似。

军鼓声、犬吠声、枪声、卫兵们的交谈声,武器金属发出的撞击声,以及队长的口令声,仿佛就在耳畔,此起彼伏……

观者会感觉来得正是时候,可以欣赏到这完美的瞬间,仿佛再晚一秒,整个布局都将要混乱了。

一幅静止的画作,却能让我们感受到一个生动的场景。

无论如何,《夜巡》都是荷兰群体肖像画的一次创举。

在画面上,我们看到伦勃朗扎实的功底,巧妙的布置,精彩的刻画,这些也是该作能够在伦勃朗去世后留有盛名的原因。

在作品完成后近四百年后的今天,《夜巡》不仅成为伦勃朗最具影响力的代表作,成为阿姆斯特丹国立博物馆的镇馆之宝,也是与《蒙娜丽莎》《宫娥》并列为“世界三大名画”之一。

关于《夜巡》

《夜巡》是艺术家伦勃朗最具代表性的作品;

作品在伦勃朗生前生后评价形成巨大反差;

此作是人物群体肖像绘画的创举;

伦勃朗在画中将明暗对比体现得淋漓尽致;

通过人物的动作和表情,表现出画面戏剧性。