“如何用一句话激怒一个历史爱好者?”“既不神圣,也不罗马。”

文/全历史 哥特人的猫

勒高夫说,历史哲学是历史学的头号敌人。他所说的历史哲学,并非是一般意义上的研究历史的方法论,而是一种观念,表现为重视历史的起源,并试图寻找某种结论,而忽视历史的具体进程。

这实际上是我们在历史认识中的一种普遍现象:人们更在意的是简单明确的结论或具体的印象,而不是更为科学严谨的推论过程。

这种现象之所以被勒高夫视为历史学的头号敌人,可以从两种不同的视角来分析。

首先,对历史研究者来说,人类的认知模式决定了他们存在强烈的寻找“真知”的欲望,历史学家们总是希望能从历史事件中得出某种有价值的结论。但这一思路预设了一个前提:那个有价值的结论是存在的,而这种预设本身有违历史学研究的本意。

其次,对接受历史知识的普通人来说,简单的结论比复杂的推论更为直接有力,容易被大众接受。大众的认知水平决定了,对历史事件外在的鲜活呈现远比内在脉络的梳理论证更吸引人。

因此,当某一块研究领域出现某种流传甚广的成说时,我们往往容易受制于这个现成的结论,以此为前提去审视这段历史,不可避免地形成片面刻板的历史认知。

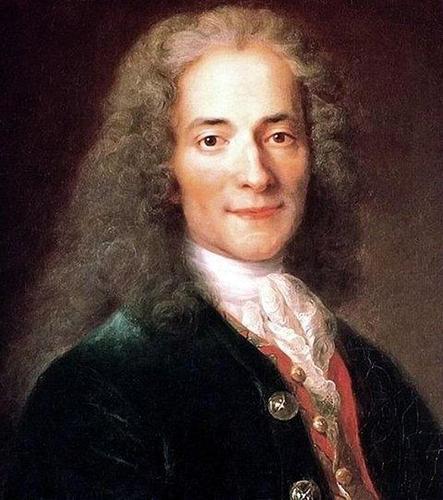

最为鲜活的例子,当属伏尔泰评价神圣罗马帝国的那个著名段子,“既不神圣,也不罗马,更非帝国。”这一幽默风趣的评价在欧洲史和中世纪史爱好者群体中广为流传,凡是有关神圣罗马帝国的问题,总会有人提出伏尔泰的这句名言以讽刺、挖苦。但神圣罗马帝国真的像伏尔泰所说的那样,是个纯粹的“渣渣”政权吗?

论武力,神圣罗马帝国有将德意志武力推上顶峰的腓特烈一世,后来二战时德国闪击苏联所使用的行动代号“巴巴罗萨”正是他的外号,可见腓特烈一世在后世的分量;

论文化,则诞生了与马可·奥勒留和君士坦丁七世齐名的学者皇帝查理四世,他签署的《金玺诏书》结束了教权与皇权近三个世纪的纷争,推进了神圣罗马帝国皇权的世俗化;

论经济,帝国的自治制度起对意大利在文艺复兴前的经济繁荣起了重要的推动作用。

无疑,神圣罗马帝国在整个欧洲中世纪史中留下了浓墨重彩的一笔。然而,更吸引后人们眼球的却是伏尔泰的段子,神圣罗马帝国的繁荣被十六十七世纪的民族分裂掩盖了。

另一个为人所熟知的结论便是“黑暗的中世纪”。

作为近代思想解放的批判对象,中世纪往往被人们置于启蒙、自由、人性等概念的对立面,仿佛那是一个人完全被宰制、社会原地踏步、疫病蔓延的时代。中世纪的天主教会更是成为了批判的中心,教会神学与思想禁锢被画上等号,与艺术、科学势同水火。

实际上,文艺复兴前基督教对于文化领域的控制相当松散,例如极富人文主义色彩的《雅典学院》,就是拉斐尔为教皇绘制的作品;反而是在宗教改革之后,很多地方教会重申宗教信仰的纯洁性,主张对学术研究和艺术创作进行限制。英国国教便脱离教廷的控制自行其是,在近代英国,信仰国教是取得剑桥、牛津大学学位的前提条件,而这样的限制在中世纪是并不存在的。

历史事件是复杂的,我们很难用简单粗暴的结论对其进行准确的概括。要了解事件的成因,必然要经过严谨、科学的推理,而不能借着已有的印象想当然。对于结论的偏好本质上是一种先入为主,使我们被固有观念所蒙蔽,难以以客观的视角审视历史。