城市无法解决它自己产生的问题,解决这些问题的只能是城市的管理者和设计者,是人。

在疫情面前,城市本身就是问题吗?

纽约这座全球范围内的经济和文化中心、全美人口密度最高的城市,在新冠病毒的爆发性传染下也成了美国疫情最严重的城市。根据约翰斯·霍普金斯大学统计的数据显示,目前纽约市确诊病例已经超过 15万例,相较之下,第二大城市洛杉矶的确诊病例为1.5 万。

早在 3 月 24 日,《纽约时报》就刊文梳理了纽约市疫情爆发的原因,除去没有采取严格的隔离措施以外,一个难解的问题就是纽约市容纳了大量的市民。在每个工作日,这座城市都会有超过 500 万人搭乘地铁,平时有 40 万人居住在拥挤的公共住房中,这种客观条件使得“保持人与人之间的距离”这样的要求难以实现。同时纽约拥有全世界最发达的文化艺术产业,即便是在新冠全球大流行的时刻,要求这样一座城市停下脚步也显得不切实际,商业活动和社交娱乐就这样将纽约的感染人数曲线推向了一个又一个高峰。

纽约所面临的尴尬也是所有人口密集的大都市所面临的尴尬。城市创造财富,吸纳人口,缩短了人与人之间的距离,有足够的交通资源支撑人口的高效流动,频繁行业交流和公共生活,促使城市中产生更多创新性的想法。因此城市的包容性和创造力的基石是城市中的创造者,人口既是它的动力,也是它的优势。然而,当疫情这样的公共危机爆发时,城市的强项却都转换成了劣势,在纽约,病毒以成倍于其他地区的速度扩散,短时间内大量病患导致了医疗资源短缺,无法就医的人成为新的感染源,负反馈循环就此形成。

面对现状,城市学者不得不考虑的问题是,城市本身在公共危机面前是否具有天然的劣势?自城市诞生的那一天起,大规模流行病就反复折磨着它,除此之外,自然灾害、环境污染、恐怖袭击和经济危机,都可能对城市造成灾难性的打击,但在人口更加松散的城镇和乡村,公共危机造成的冲击反而更小。即便是作为全美第二大城市的洛杉矶,只因为人与人之间的居住距离更远,活动空间更宽阔,病毒扩散的速度和感染人数在这里就大幅下降了。

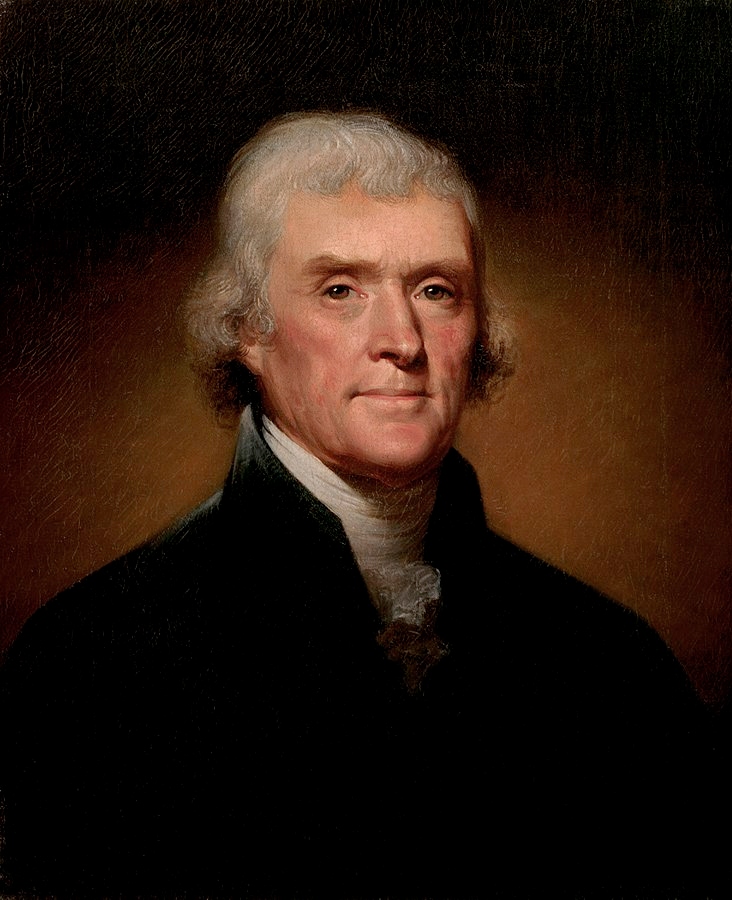

《纽约时报》将人口密度视为抗击疫情当中的大敌,隐晦地表达了这座城市在这场新冠疫情中必然的命运,但《波士顿环球报》刊出的文章,则更进一步地描述了城市可能衰败的愿景。这一篇名为“社交距离唤醒了美国人的郊区本能”的文章,表明了“美国人骨子里”的立场:在美国成立之初,“离开城市”的信条就已经融入美国人的血液,在新冠肺炎大流行的境况下,社交距离会让人们意识到个人空间的重要性,会让美国人回忆起托马斯·杰弗逊所提倡的“草根民主”,回忆起郊区生活,并最终为美国梦重新注入活力。

托马斯·杰弗逊,美国第三任总统,提倡重农主义与个人主义

城市学者 Joel Kotkin 更直接地撰文指出,早在疫情到来之前,纽约和芝加哥这样的大城市就已经面临人口流失的窘境,而这一次新冠病毒的大规模流行很可能会加剧这一趋势。这场疫病已经对美国人的工作方式产生了深远的影响,此后,居民将会愈发远离拥挤的公寓和公共交通。在文章的结尾,Kotkin 总结道:“正如进步主义者和环保主义者曾指望汽车统治和郊区扩张的时代结束一样,一场在全球化世界迅速蔓延的流行病将会把工人们推进他们的车里,让他们离开城市腹地。”

包括纽约在内,全球各大城市接连爆发疫情为反城市话语提供了土壤,无论在《波士顿环球报》还是在 Joel Kotkin 的文章中,城市都成了被声讨的对象,在他们的描述下,城市成为病毒的温床,成为人们急不可耐地想要逃离的地方。

这种反对城市,向往郊区的情结并不新鲜,段义孚在他的著作《恋地情结》中就总结过郊区生活的价值观,郊区生活并不单单意味着复原美国人在农业社会和西进运动中那种自力更生的农耕生活,实际上,郊区的生活方式有更多道德上的内涵,它将城市视为滋生疾病、腐败和人心堕落的地方,蔑视城市中为追逐名利而奔忙的生活方式,郊区生活被包裹在个人主义的理念中,只有在郊区,人们才能拥有自己的一座房屋、一片庭院,获得被窄小的工作间和公寓所禁锢的自由。

经典的美式郊区住宅

历史上曾出现过多次反城市浪潮,这些浪潮或多或少都与当时的社会事件相关。在 19 世纪因为铁路系统的完善,大都市圈得以在火车的拉动下实现大规模扩张,由此引发的浪漫主义运动成就了当时的郊区化浪潮;20 世纪美国的城市化进行至一个高峰之后,城市因大量的外来人口导致的犯罪和贫民窟问题以及工业化带来的污染,再次让搬迁到郊区成为当时中上层阶级的选择;在 911 事件后,人们对恐怖主义的恐惧和对城市危机的想象也曾经引发过反对城市的声音。尽管如此,城市还是在这些浪潮中不断发展,试图成为贴合人类想象的“地上之城”。

疫情让反城市化再次登上舞台,但这些指责和预测却有些站不住脚。

一方面在于,病毒的爆发具有一定的随机性,因此除了人口密集的城市之外,在人口流动性较大的乡村地区,同样会爆发较为严重的疫情。根据《纽约时报》报道,美国佐治亚州的一座小镇就发生了一起超级传播事件,已经导致当地超过 600 人感染,24 人死亡。

另一方面在于,尽管城市中疫情爆发迅猛,但只要处理得当就能迅速遏制。中国政府的高度动员能力和严格的限制出行政策,以牺牲公共生活和经济的方式换来疫情的平息,韩国在短时间内利用技术对大量人口进行筛查成功控制住了疫情,这些先例已经证明公共决策在防治流行病中的重要性。

韩国的新冠病毒检测站点

城市研究者 Samuel Kling 认为,城市中拥挤的人群尽管为病毒传播创造了有利条件,但城市在紧急状态下所能调用的资源和提供的社会服务远超过乡村。在疫情当中,城市居民能更快地完成检测,更快地被救治,城市中有更多基础设施来保障居民的日常生活,这些都是城市的优势。同时当实行隔离政策时,城市企业也能灵活地作出调整,让员工能参与远程办公,保证基本的经济生活不受太大的影响。

城市创造财富,自然也会制造问题。在流行病面前,城市会暴露出它的脆弱,会让人们看清平时被繁华所掩盖的问题:城市当中的不平等和种族隔离问题在此次大流行中再度加剧,底层民众被感染后因无力支付所需费用而放弃治疗,在重症患者中非裔美国人占据了更高的比例,这些现实都在告诉我们城市中存在的不合理。但如果就此将城市视为病毒的帮凶,认为逃离城市就是解决问题的方案,那么当灾难袭击郊区和农村时,陷于孤立无援的人们该怎么办?长期关注城市问题的记者 Emily Badger 认为,即便是当下,城市因为高密度人口而遭受诸多损失,但依旧不能放弃城市,不能放弃我们的公交系统和商业街道,因为当下一次有其他灾难到来时,我们可能依旧需要它们。

城市有它的弹性。当人口密集和贫民窟带来卫生问题后,公共卫生专家建立起了包括清洁饮用水在内的公共卫生系统;当工业发展带来的污染和城市空间中不人道的设计成为问题后,城市设计者们开始着手于城市绿化,并因此出现了城市公园这样的公共空间。而在当下,即便是被隔离开来,城市中的人们还是能在阳台上舞蹈歌唱,在一定程度上参与公共生活,缓解因隔离导致的疏离和孤立。

在时报广场独舞的演员

在疫情面前,反城市的话语非但不能解决流行病和病毒带来的次生灾害,并且有可能误导民众将郊区和乡村视为安全地带,导致后者疏于防范。解决城市的问题,关键在于找到问题真正的源头,正如Samuel Kling 所说:城市管理者和城市学者们应该记住问题是病毒而不是城市。我们可以增加基础设施建设,构筑防御流行病的防线;可以提高底层民众的社区机构服务;可以着手于更广泛的不平等问题,以便在下一次灾害到来时让城市为更多人提供保护,但绝不是告诉人们:城市是个麻烦,我们应该抛弃它。

参考文章:

Is the City Itself the Problem? written by Samuel Kling

Density Is New York City’s Big ‘Enemy’ in the Coronavirus Fightwritten by Brian M. Rosenthal

Density Is Normally Good for Us. That Will Be True After Coronavirus, Too.written by Anthony Flint

Urban Life and Pandemicswritten by Joel Kotkin

头图来自 Citylab