“真理是运用权力的结果,而人不过是使用权力的工具。”

文/全历史 哥特人的猫

1984年6月25日,米歇尔·福柯在巴黎去世。作为当时法国乃至全世界最著名的思想家,他的死获得了社会的空前关注。

总理法比尤斯为他的死发布了悼念讣告。《世界报》和《解放报》均在头版发布了他逝世的消息,《解放报》的周末版甚至用了八版的篇幅刊登悼念这位去世哲学家的文章。年鉴学派大师布罗代尔也评价道 :“法国失去了一位当代最光彩夺目的思想家,一位最慷慨大度的知识分子”。

福柯无疑当得起这些赞誉。他先后出版的几部代表性著作《疯癫与文明》、《词与物》、《规训与惩罚》、《性史》,每一部都对世界产生了多方面的影响。

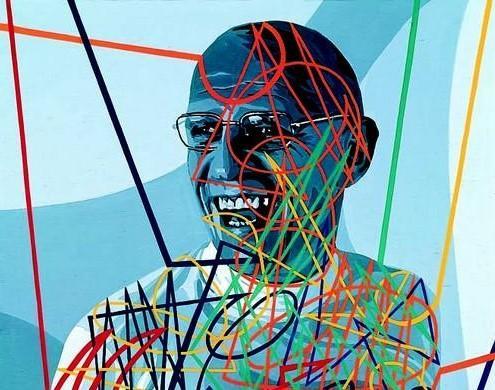

他被视为反思理性主义的后现代思想家中的领头羊;他对权力体系的分析与解构成为后来很多平权理论的根基;连他标志性的光头搭配高领毛衣的服装组合,都成为知识圈的时尚。

他的知名度、影响力,同时代的哲学家鲜有人能与之相比,偏偏他的学说理论又是如此晦涩,生活作风也相当荒诞不羁。福柯其人,就像他的学说一样,既神秘、又复杂。下面就让我们来详细了解一下。

《规训与惩罚》探讨了人类社会对罪犯的惩罚方式,从早期的酷刑虐待发展成以监狱为代表的温柔暴力的过程

首先,福柯是一名“花哨”的哲学家。

福柯以他对近现代西方文明的解构而闻名于世,但其实与他同时代的很多哲学家都对以启蒙思想为代表的近代文明进行过深入的剖析,为何其中以福柯最为著名?

原因就在于他不同于其他哲学家的“花哨”。这种花哨集中表现在两个方面:

其一,是福柯喜欢用大量精巧的修辞、隐喻来诠释自己的观点。福柯的作品中遍布“金句”,如《疯癫与文明》中福柯写到“这个世界有多少种性格、野心和必然产生的幻觉,不可穷尽的疯癫就有多少种面孔”;在《词与物》的最后,他宣称“人”很快就会消失,“恰似一张埋没在海边沙砾里的面孔”。

有一个关于福柯的有趣传闻:他曾经应邀为一位女同事投稿的作品撰写序言,福柯看了她的作品后对她的研究很感兴趣,于是立即挥笔,写成了洋洋洒洒的十万字文章。结果出版社看到这份序言,立即把整部书稿丢到一边,而联系福柯请求直接出版他的这篇序言。

就如同人们往往看不懂尼采的著作,却对他那句“上帝已死”的半截名言传唱不休一样,福柯作为一名机锋不输尼采(请a至1882年5月8日的德国)的金句好手,获得远超同侪的关注度自然是理所当然了。

《在疯人院中》威廉·霍加斯

其二,福柯往往借助“靶子”来完成自己的深层论证。他写作《疯癫与文明》,极为细致地引用《李尔王》、《堂吉诃德》等文学作品和中世纪史料,论述当时人们并没有把疯癫当成精神疾病。“疯癫”就是福柯立起的靶子,他想要借此批判理性主义者对理性的神化。结果不少读者以为他真要为精神病辩护,如此误打误撞地成为了一部吸人眼球的奇书,真不知是幸运还是不幸?

其次,福柯还是一名保持“中立”的行动者。

如果用九宫格来表示福柯的立场,那一定是最中间的那一个——绝对中立。因为他相信,话语是权力控制人心的“知识型”,所以必须对各种观点都保持克制。

所谓“知识型”其实非常简单,比如父母会告诉孩子不要走夜路,不然会被路边的鬼捉住吃掉。当孩子们长大之后,他们知道路边并不会有鬼,却仍然不敢走夜路,因为那个吃人的“鬼”已经伴随着父母的话语改变了他们。所以,福柯在《规训与权力》中强调:任何话语和价值,都带有“权力”的力量,因为他们在冥冥之中已经塑造了一个全新的你。

因此,福柯总是行动多于说话。他的身影和名字频繁地出现在各种运动的请愿书上和游行中,但他却不像大多数社会活动家一样有一个固定的领域:越南战争导致的难民问题、世界范围内的女性平权运动和LGBT运动、犯人人权问题……他的脚步几乎遍及关乎权力伤害个体的每一个领域和话题中,用自己的行动而不是空洞的语言来表明自己的立场。

最后,福柯是一个将生命活成艺术品的自由人。

按福柯的设想,将一切崇拜、话语从我们的生命中去除后,应该做些什么呢?

他认为,我们应该追求将自己“作为艺术品的生命”。

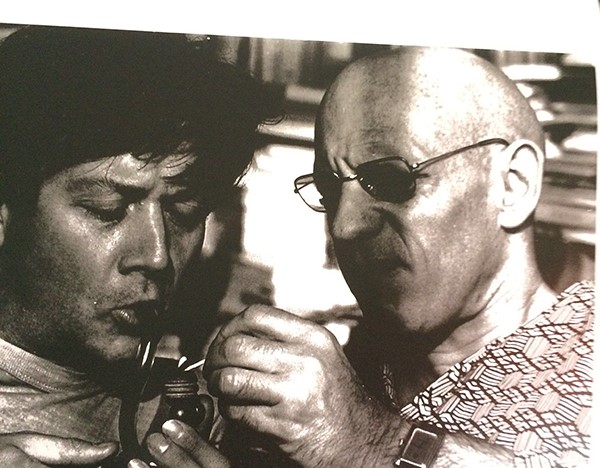

福柯与德菲尔

福柯的死因是艾滋病,但他却对这种当时的绝症毫无恐惧之心。他二十余年的同性伴侣德菲尔曾回忆道,“就在他去世的前几天,我告诉他说,‘如果真是艾滋病,你最后的两本书就真成了《恶之花》,’因为你知道,波德莱尔这本书写的就是他自己的性生活和梅毒。”福柯听后竟笑了,他说:干吗不呢?

他将这种临死前的痛苦当做是一种对生命的“极致体验”。人们抨击他的私生活,他则声称这是一种“耶稣受难式的活动”,宗教宣扬的天国的永恒,并不比人自身的奥秘更加高贵。

不论我们是否认同福柯对生命的观点,都不得不承认:他用生命实践了自己对自由的追求,活成了一个像艺术品一般——古怪、精致——的自由人。

或许,就像后人所调侃的那样:最具代表性的后现代主义思想家死于最具有后现代主义特征的疾病。这种带有巨大破坏性的思想虽然未能建立起一套新的体系——何况福柯或许本就对建立体系充满不屑——但它仍然促使我们去深刻地反思我们的文明,而这种反思,本身就带有巨大的力量。

历代评价

他的才智宽广无垠,拥有令人心悦诚服的力量,他的判断之严谨,有时几近苛酷。

——让·达尼埃尔