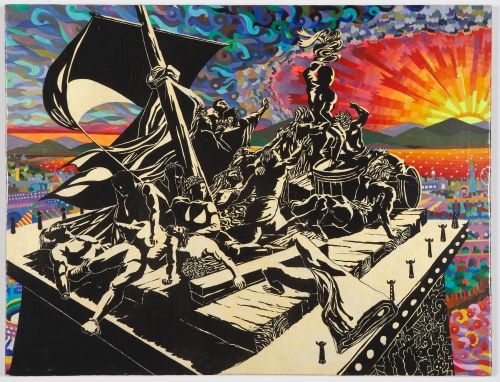

《梅杜萨之筏》描绘了“梅杜萨号”沉没之后,木筏被抛弃、在海上漂流13天后,最后幸存的15人试图向远方船只求救的绝望场面。

我们整个社会,每个人都在这只梅杜萨之筏上。

——儒勒·米什莱(史学家)

《梅杜萨之筏》中,挥动手巾,向远方船只呼救的求生者

波旁王朝君主制的最大丑闻

1816年6月17日,法国巡洋舰“梅杜萨号”起航,满载着一大批法国移民,军官、政府要员近400余人,带领三艘战舰,浩浩荡荡前往西非塞内加尔。彼时英法战争结束,英国将塞内加尔归还法国,政府希望以此增强对非洲殖民地的统治。

舰队司令由肖马尔担任,并兼任旗舰“梅杜萨号”舰长。他没有任何既往经验,仅因为贵族身份,成为全舰的最大权力拥有者。船队刚一出海,“关系户”肖马尔便显示出官僚腐败气质,他没有按既定的航线航行,错误指导,对海军军官的提醒充耳不闻,一意孤行。

1816年7月2日下午3时,“梅杜萨号”在距离海岸40海里处触礁,为了减轻重量,愚蠢的肖马尔下令扔掉淡水及部分食品,笨重的大炮、炮弹却留在船上。

入夜,狂风暴雨裹着巨浪向“梅杜萨号”袭来,船体被击碎,船舱进水,沉船已成定局,而船上6艘救生艇大部分已经腐朽,无法装下那么多人,于是肖马尔命令做了一个容纳200人的木筏。

3天后,风暴再次刮起,肖马尔下令弃船逃命,贵族们逃到了救生艇上,剩下的人只能到木筏上,由救生艇负责牵引。

救生艇拉着木筏向陆地航行,整个木筏只分到一袋饼干,第一天就被分食完了,原本有两桶水、六桶酒,在一次争斗中落入了大海。木筏上的人就抱怨船长安排的不公和卑鄙,有人抓住机会准备爬上救生艇。肖马尔看到这种情况,十分慌乱,立即命令割断木筏和救生艇之间的缆绳,任由木筏在海中漂流。

木筏上的人陷入绝望和慌乱,他们目睹救生艇慢慢从视线中消失,而他们还在远离陆地的海上漂流,又饿又渴,绝望到无法入睡,人也越来越狂躁,开始自相残杀。

两天时间,木筏上便死去了80余人。第六天,原本木筏尚余28人,但13个已经奄奄一息了,为了生存、减少木筏重量,这13个人被活活扔下海里。艰难的熬过13天后,活下来的15人终于得救,也都奄奄一息,其中5人获救后不久便死去。

“梅杜萨号”的140人成为了愚蠢贵族肖马尔的牺牲品,根源就在于腐败的政府。“梅杜萨号”事件成波旁王朝君主制的最大丑闻之一,是与1815年拿破仑战败、波旁复辟相当的大事。

籍里柯《梅杜萨之筏》

布面油画 490×716cm 1818–1819年

巴黎卢浮宫

直视死亡的悲鸣

在“梅杜萨号”发生后的1818年-1819年间,法国浪漫主义先驱画家西奥多·籍里柯(Theodore Gericault,1792-1824)根据这一历史事件,创作了油画作品《梅杜萨之筏》。画面描绘了“梅杜萨号”沉没之后,木筏被抛弃、在海上漂流13天后,最后幸存的15人试图向远方船只求救的绝望场面。

海浪正在拍打这只脆弱的木筏,此时的它几乎无法再承受大浪。一位老人跪着拉住孩子的尸体,绝望之中暗暗垂泪。画面近景也有多具尸体,有的尸体一半浸入海上,木筏上的人也好像随时会被海浪卷入海中。

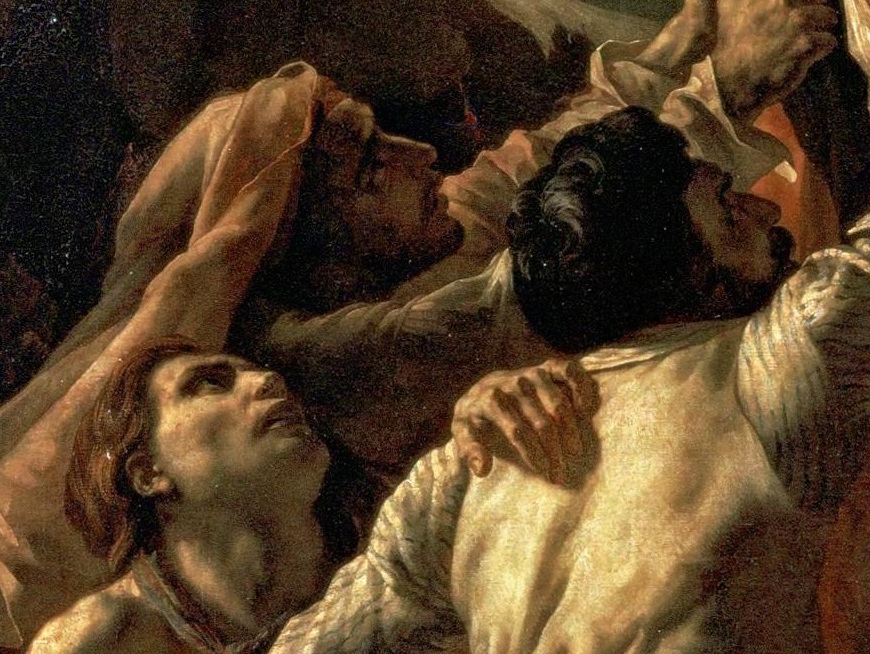

被尸体包围,面容绝望的老人

画中有个十分显眼的黑人,正在挥动手巾,试图借此吸引路过船只注意,他右下面亦有人同他一齐呼叫,周围的人亦在呼救。唯有老人意志麻木、情绪怅然,在对比之中,显示出求生意志坚强不屈,但希望渺茫的悲怆,以及意志磨灭、木然无触而放弃求生的沉痛。

这种对比亦显示了他们的凄凉困境——如果所做一切都是徒劳,面对这样的困境,很难没有求死之心。

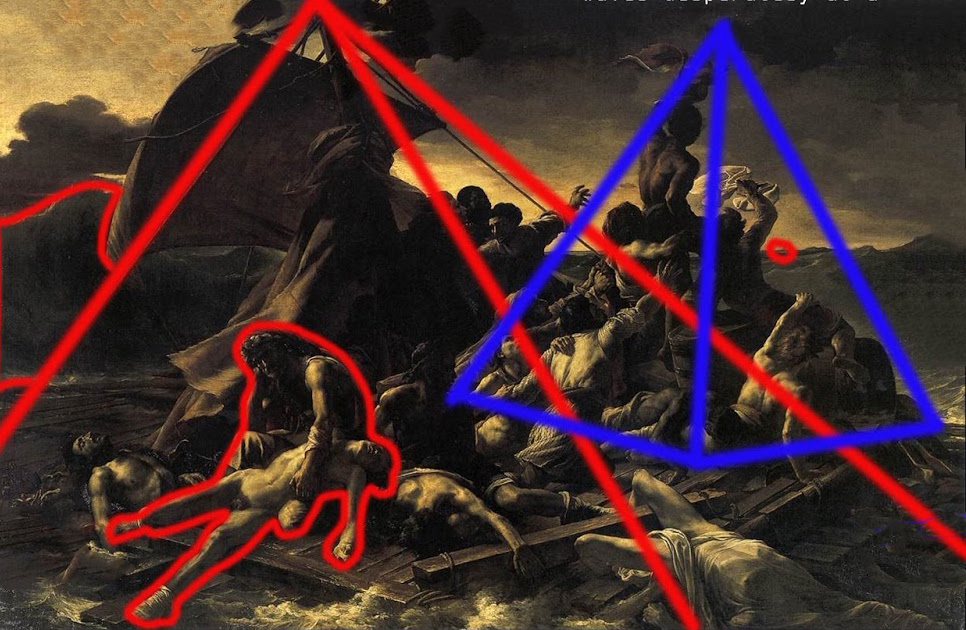

两个“金字塔”构图相交的形式,形成画面稳定感

在构图上,籍里柯采用两个三角形结构的组合模式,突出画面的悲剧性。帆、桅杆及其周边是第一个三角形,这个三角形的底部包括几具尸体和坐着的人,桅杆撑起了三角形的顶端。

站在木桶上面呼救的黑人是第二个三角形的尖顶,这个三角形的底部,基本同第一个三角形的底部重叠,黑人周边的人将手伸向他,引导观众视线集中到这个黑人身上,黑人挥着布条求救的部分,令画面情绪达到顶峰,呈现出一种悲剧感。

画面构图、色彩烘托出一种悲剧感

在色彩上,籍里柯运用明暗对比手法,尸体的肤色显得苍白,活着的人的衣服、云彩、海的色彩总体比较阴暗。

总体而言,这幅画画面偏暗,大面积运用棕色等深色,从而表现出悲剧感和苦痛。《梅杜萨之筏》的光线有着卡拉瓦乔式的光影效果——也就是极其强烈的明暗对比。

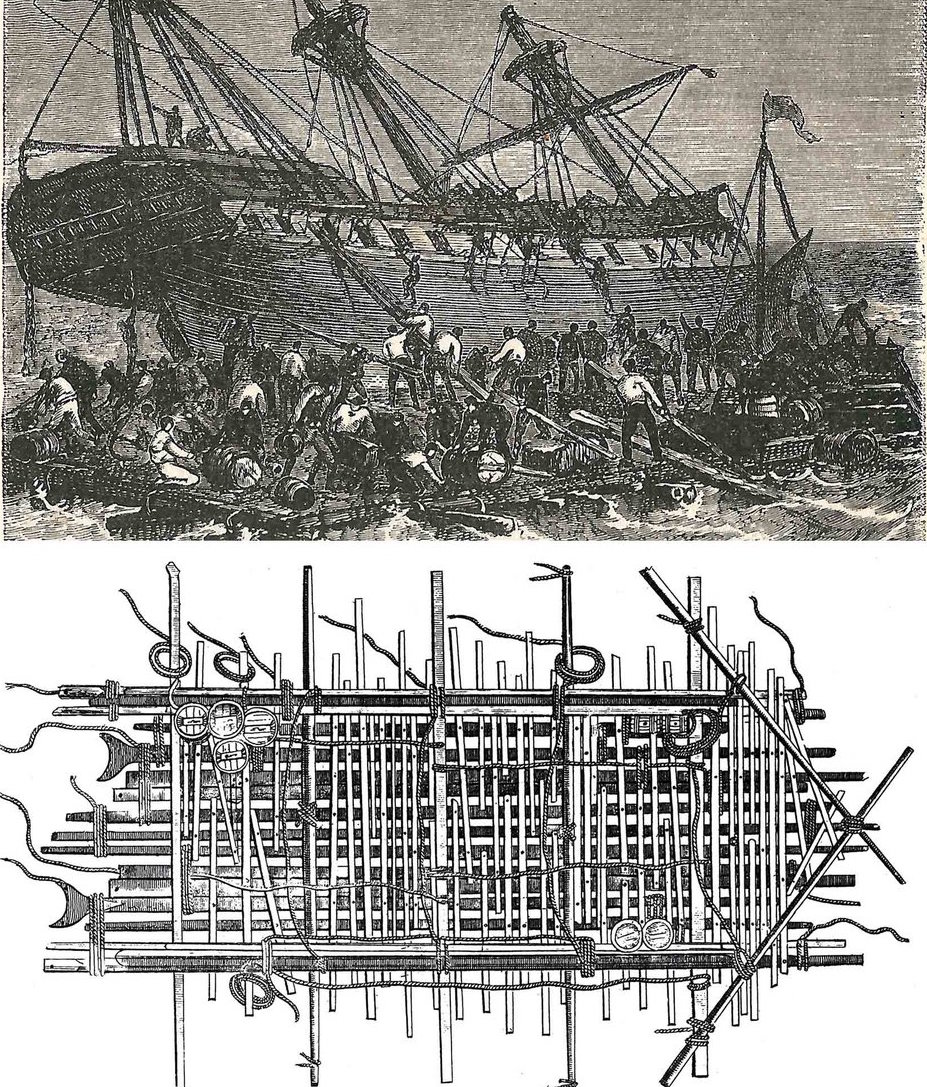

实际上,为了达到“真实”的效果,籍里柯在绘制草稿阶段,便做了大量关于海难的调查,他采访了其中两个幸存者,复制了木筏的精细模型,甚至前往医院、太平间,去观察死尸的色泽。

画家根据木筏制作了精细的模型

画面尺寸非常之大,长7.16米,宽4.9米,这正是画家设计的巧妙之处,利用画幅尺寸来刺激观者的感官,同时也使得整幅画面显得十分真实和震撼。

画中人的尺寸接近真人,前景的几具尸体甚至大过真人一倍。离这幅画越近,细节就会看得更多更清,观者感官的视觉冲突就越强。

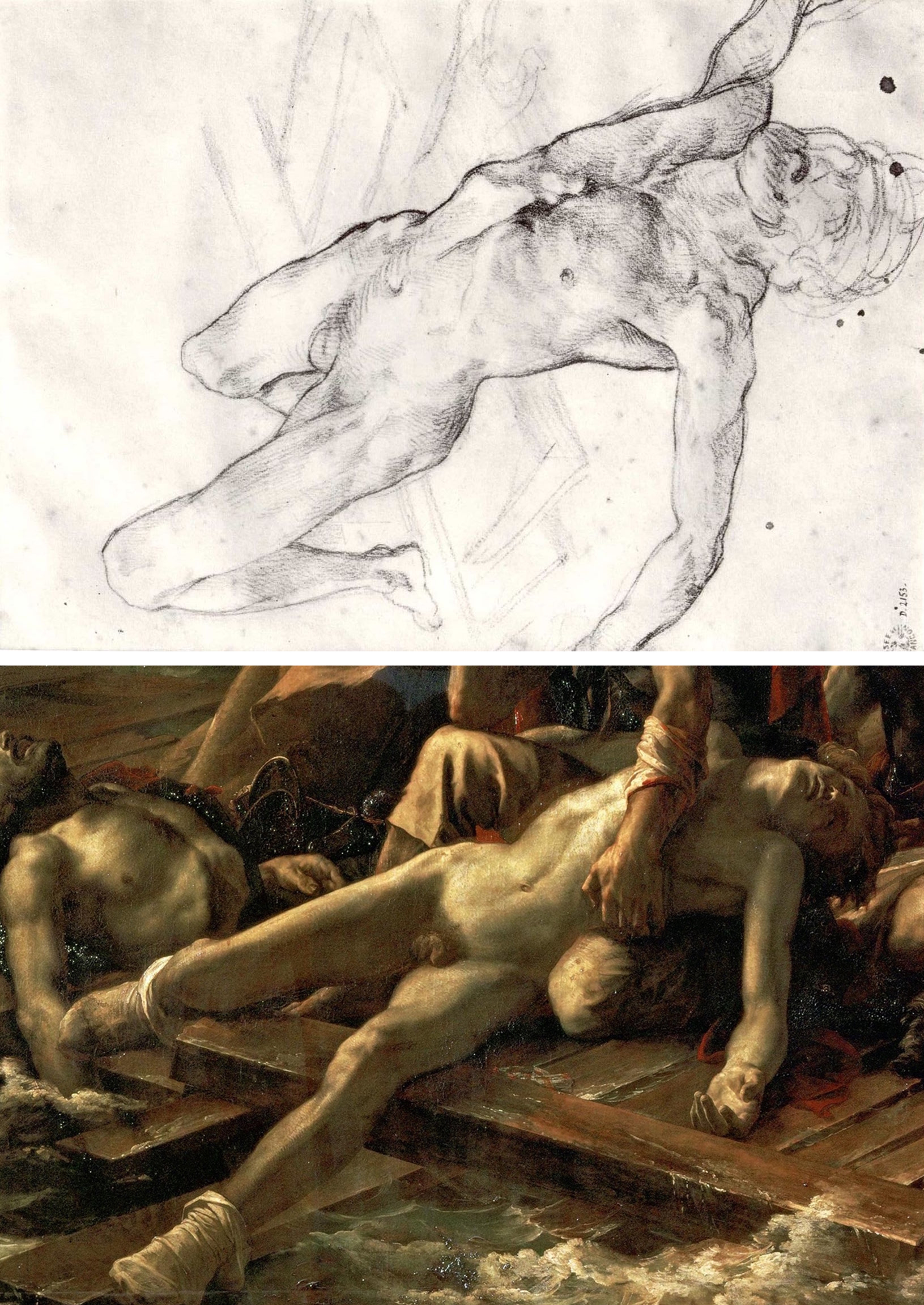

籍里柯为准备画面创作的草图

哗众取宠还是顺应时势?

在当时,西方画家们往往使用神话题材,反映社会现象或表达自我情感。籍里柯却使用一个热门事件作为主题,引起当时人的强烈共鸣。

《梅杜萨之筏》在1819年的巴黎画展第一次展出,一出现就成为讨论的焦点。当时的标题为《沉船场景》,但当时的观众一看便知,画作反映的是“梅杜萨号”海难。它成为展厅里的明星,吸引着每个观众前来围观。

奋力求救的人群

当时的法国国王路易十八在展览开幕第三天到来,并暗示《梅杜萨之筏》并不只是一幅画那么简单——这幅具有浓厚政治意味的画作,会产生很强的社会影响。

展览后,评论家对此作褒贬不一:有的评论家认为,这幅画极为恐怖,但又蕴含一种激进;有的评论家称,画中是“成堆的咸鱼”,认为画作内容不宜,无法展现绘画艺术的“理想美”;有的却认为,这幅画不仅有着艺术先锋的作用,更有着给人以警醒的效用……

《梅杜萨之筏》素描稿与作品局部

籍里柯为准备创作画的素描

籍里柯的画给当时的人提出这样一个问题:这种令人惊骇的主题应该以什么样的形式去赞赏?艺术和现实如何平衡?

同籍里柯同时代的法国画家玛希说到:“籍里柯是错的!他应该画的是,能够从我们内心到感观都可以觉得称之为‘美’的东西,而不是用令人感到恐怖的东西哗众取宠。”

然而,欣赏这幅画的亦有很多,尤其是关注政治的学者们。史学家儒勒·米什莱借此作发挥,对当时社会发出严重警告:“我们整个社会,每个人都在这只梅杜萨之筏上。”

籍里柯戏剧性的画风以及独特的选题,打破了当时新古典主义的教条约束。《梅杜萨之筏》不仅成为其早年重要代表作,也成为现代艺术史上具有分水岭意义的画作,影响了之后的德拉克洛瓦、透纳、库尔贝、马奈等人的创作。

时至今日,《梅杜萨之筏》已成为卢浮宫的镇馆之宝

关于《梅杜萨之筏》

作品反映的是波旁王朝君主制的最大丑闻——“梅杜萨号”沉船事件;

浪漫主义画派开山之作,政治意义与艺术价值同在;

画家利用巨大的尺幅刺激观者的感官;

是现代艺术史上具有分水岭意义的画作;

《梅杜萨之筏》对之后的众多艺术家产生影响。

《梅杜萨之筏》仍影响着今天的艺术创作者