被称为“抽象表现主义”绘画大师的波洛克,以具有革命性的《第一号》,吹响了纽约进军世界艺术之都的号角。波洛克也成为“让美国现代绘画摆脱欧洲标准、在国际艺坛建立领导地位的第一功臣”。

如果有人告诉你,只需在一张宽大的画布上随意泼洒颜料,你就能成为作品价值连城的大艺术家,想必不会有人不为之心动吧?

在现实里,确实有人做到了——他就是杰克逊·波洛克。

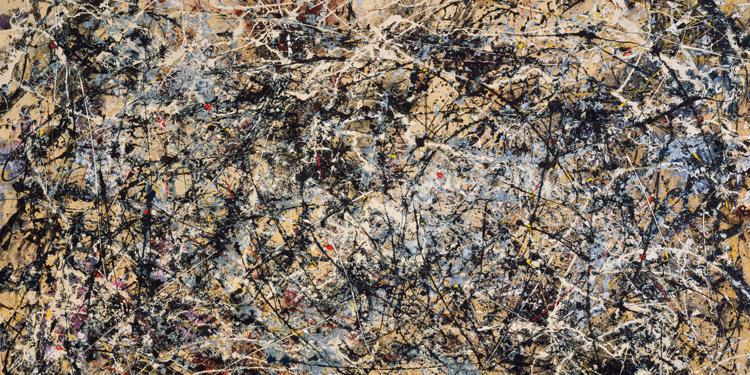

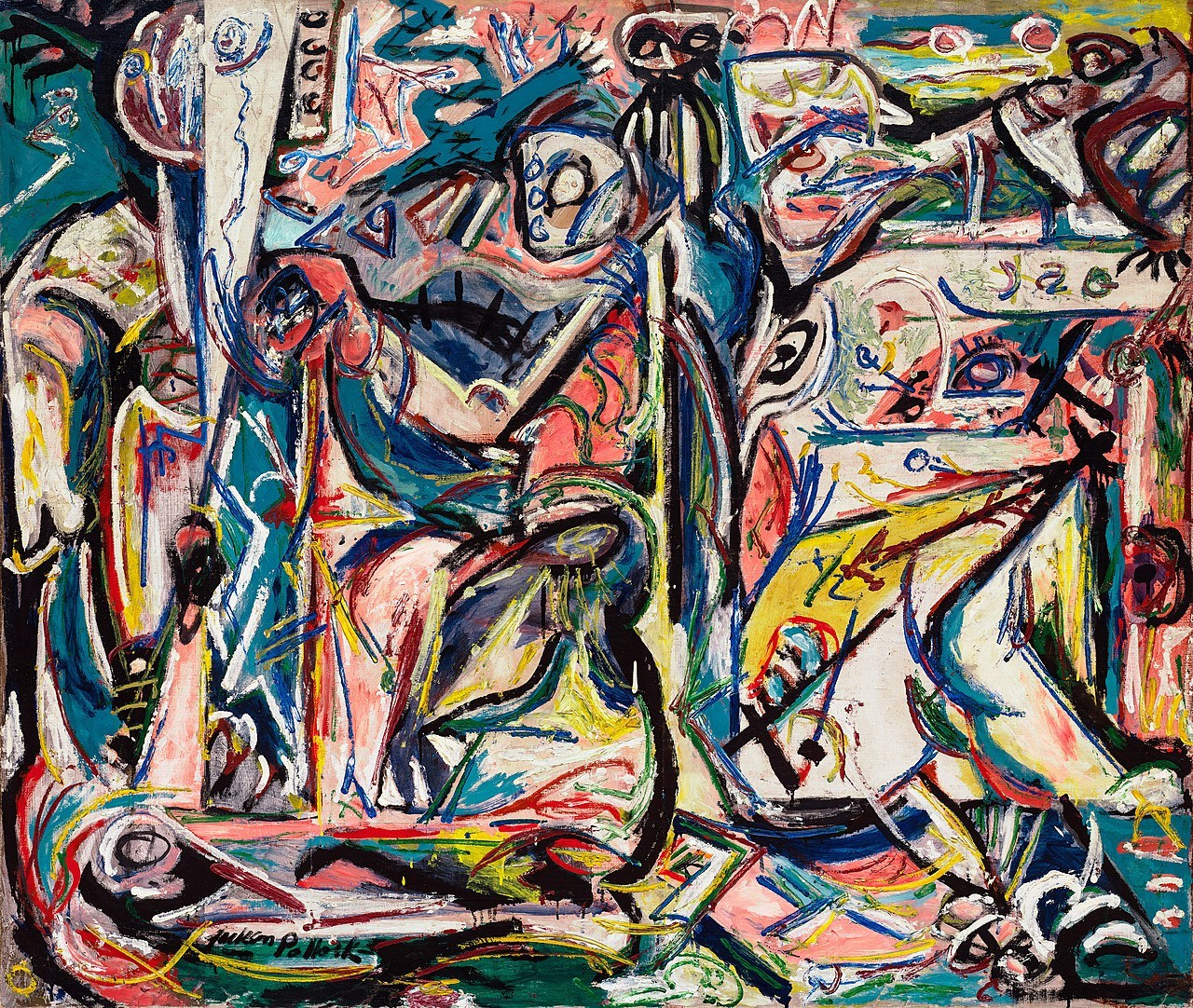

波洛克《第一号》(Number 1)

综合材料 172.7x264.2cm1948年

革命性的《第一号》

他被称为“抽象表现主义”(指一种结合了抽象形式和表现主义画家情感价值取向的非写实性绘画风格)的绘画大师,也是公认的“让美国现代绘画摆脱欧洲标准、在国际艺坛建立领导地位的第一功臣”。他以具有革命性的《第一号》),吹响了纽约进军世界艺术之都的号角。

然而,当我们真正见到波洛克的作品时,往往都会大跌眼镜——他的画作,与其说是画作,不如说是小孩的涂鸦。偌大的画布上,撒满了纷杂的颜料,凌乱但又有种奇特的美感。

很多人认为,这样的画作谁都不能创作呢?然而,波洛克却是第一个,直到今天,也没有一个人能超越他的地位。

数十年来,太多的人都在疑惑,潦草为之的颜料画面,为何能成为既吸眼球又吸金的艺术品呢?这些看似毫无章法的画面,又为何能够从众多的画作中脱颖而出呢?

提到抽象画,就不得不提到毕加索的大名——那个众人看来疯疯癫癫的小老头,他也是波洛克的第一偶像。

波洛克《拿刀的男人》

布面油画 127x91.4cm 1938-1940年

1947年之前的波洛克,其实和普通的画家没有什么区别。小有名气,却达不到自己想要的目标。他向往毕加索的精神与气质,也向往着他的风格、他的艺术。

这一年,沉寂的波洛克突然觉醒了,他从象征艺术上转移,发明了一种全新的绘画方式——滴画法。

他把巨大的画布平铺在地上,用钻有小孔的盒子、木棒或画笔把颜料滴溅在画布上,同时在画布四周走动、跨越,使构图没有中心、结构无法辨认,最终以反复的无意识动作画成一张复杂难辨、线条错乱的网络。

类似儿童涂鸦的“滴画法”

画面上线条纵横曲扭,色彩变换无常,在他灵活热情的动作衬托下,这种创作过程只能用即兴、随意来形容了。

1948年,波洛克的第一幅正式滴画作品《第一号》一炮而红。那些脱离了常规的形态,铺满不明所以线条的画面,犹如儿童涂鸦一般,看似杂乱无章,但却又让人觉得它们都存在着自身的逻辑。

人们震惊于这种夸张大胆的作画方式,对其报以疑惑的态度,却又被其吸引。

《第一号》局部

“行动绘画”

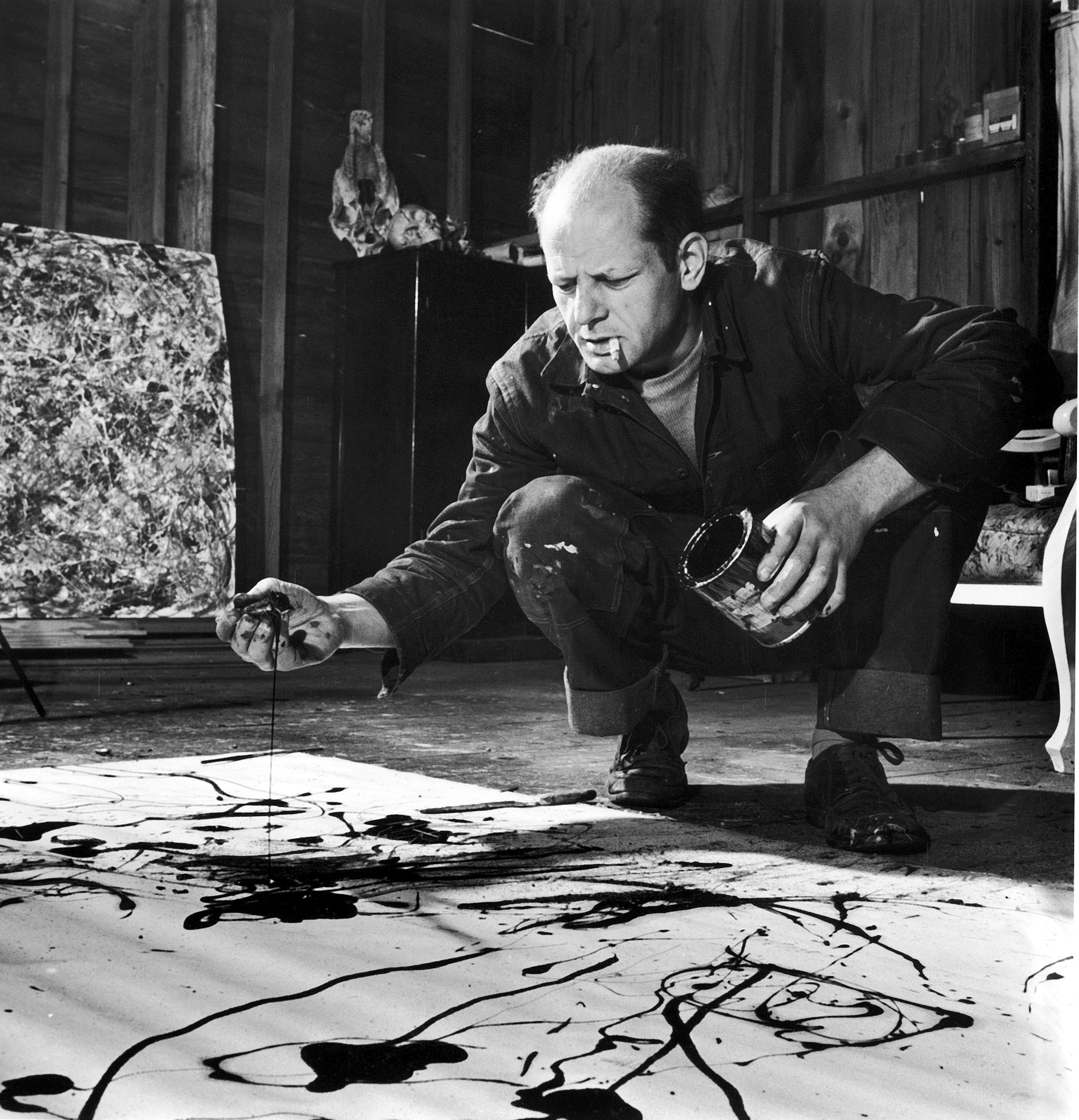

面对铺在地上的画布,波洛克紧皱眉头,用一柄刷子不断地从手中的颜料桶里挑出颜料,滴洒在脚下巨大的画布上,尽管他的面容严肃,身体的动作却仿佛一个小孩子一般。

他的热情跳脱于画面之上,他用各种各样的工具,让人目不暇接;他坚定如一地画着自己想要的东西,从未注意过他人的质疑和讥讽。当他放下工具,看着周围一片狼藉,以及自己的杰作,露出会心的微笑。

这样的创作过程,不得不让人承认十分具有感染力,似乎从他作画的过程中,人们就能感受到属于他的艺术气息。

波洛克是这样“创作”的

记者和艺术家们称他的画为“行动绘画”,画布上呈现给我们的已经不是一张画,而是在画布上的行动过程——画面成了画家行动的场所,画布成了画家行动的记录。

他们说:“波洛克的滴洒是一种不受控制的直觉行动,富有形体、轮廓线的压力和韵律变化。……他这种独特的风格具有自由的、忽视客观的、空间划界的特点。”

随着波洛克的成名,他的理念也开始更广泛的传播:他拒绝给作品起名字,因为他不希望画作的名字影响到观众本身的观看行为;它改变了传统上的绘画观念,让绘画不再是美学的设计,而是成为了承担人体运动的载体——绘画不再是通过形象或形式来象征地表现情感,而是成了画家情感流泻的直接记录。

波洛克的画根本意义在于摆脱一切束缚,追求极端的自由和开放,它促使了人类大胆创造意识的发展。

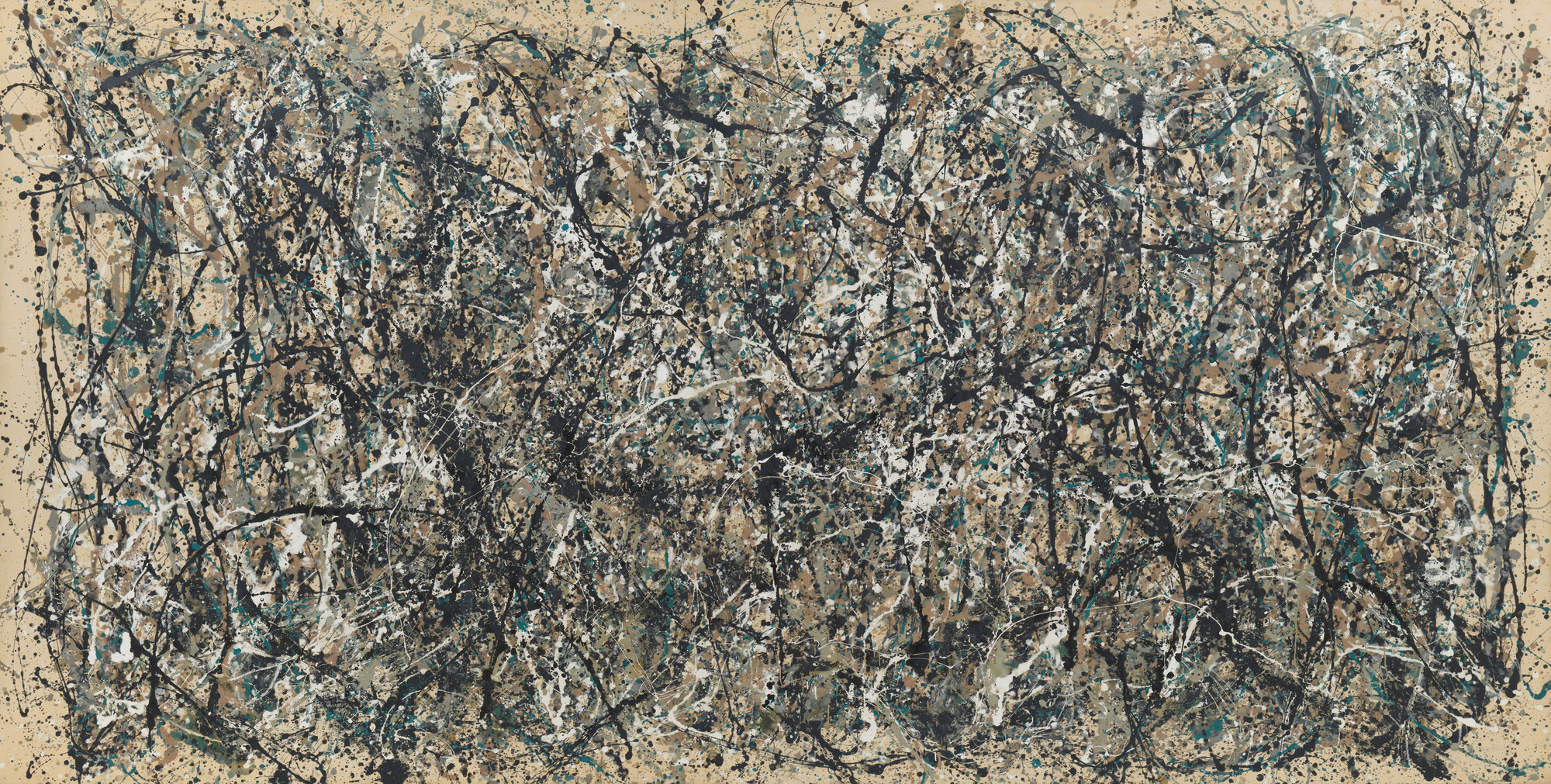

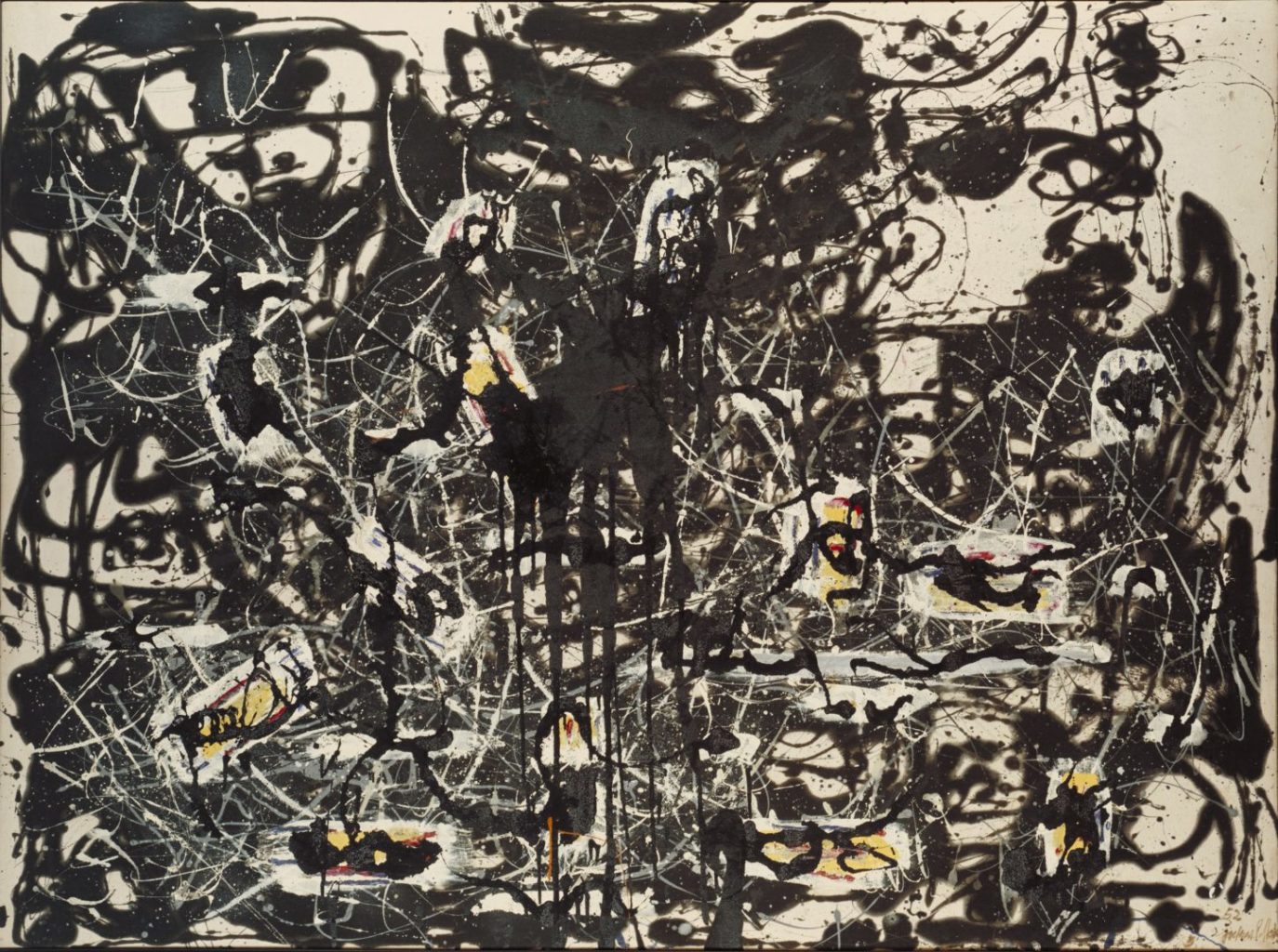

波洛克《第31号》

综合材料 1950年

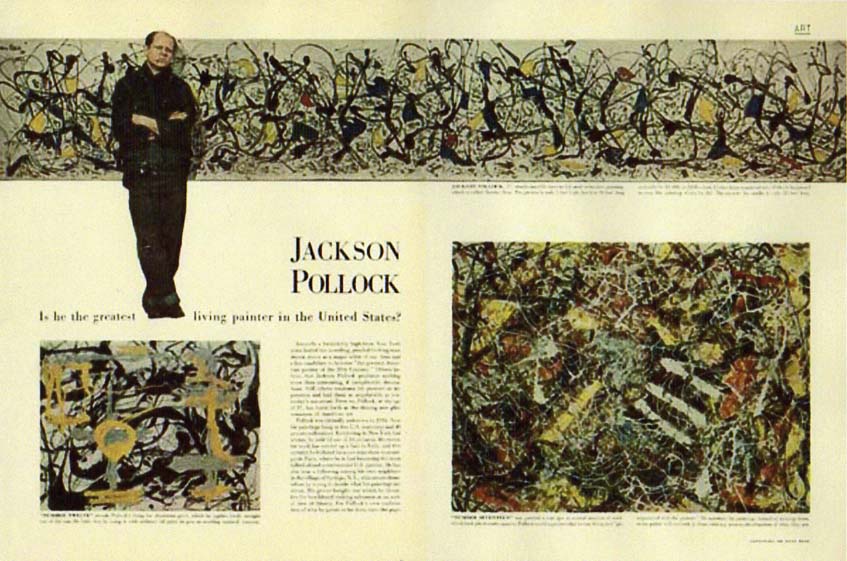

他真的是美国最伟大的画家吗?

然而,成名也意味着质疑的到来。很多人觉得波洛克这样纷杂无序的画面,不配称之为“伟大”。

1949年,美国《生活》杂志做了一篇关于波洛克的特稿,直接提出质疑:“他(波洛克)真的是美国最伟大的画家吗?一个拿着一根小棒子,在帆布上方甩来甩去,倾倒颜料的画家,真得配得上伟大这个词吗?”

1949年《生活》杂志关于波洛克的报道

太多人对波洛克的成功发出疑问,太多人觉得自己也可以复制波洛克的成功。这样的争议,一直持续到现在。

虽然时间已经证明波洛克的成功并非偶然,但与传统绘画大相径庭的抽象艺术,本身就随时受到吃瓜群众们的质疑。

然而,波洛克就是第一个,无论是在情感创意上,还是科学理论上,他的作品都是常人难以模仿的。

一位波洛克的朋友曾回忆:“进入波洛克的画室,就像进入了另外一个世界,这个艺术家把他的思想和充沛的感情,完全展露在他的画室之中。……当他作画的时候,他沉湎于吓人的行动之中。”波洛克仿佛画布上的舞者,用尽全身的力量反复跳动。

数学家和物理学家们的研究表明,波洛克的油画之所以有着令人愉悦的神秘美感,是因为它们与自然界中的许多事物一样——符合分形法则。

分形是一种奇特的图形,它存在于很多地方。这种图形任取一角,无论比例大小,其构造俨然都是整体的缩小复制。

波洛克的作品,任何局部都可“单独成画”

由此可见,波洛克的才华,并非众人所认为的那般简单。

也许是天妒英才,1956年的一场车祸,让44岁的波洛克走完了短暂的一生。

波洛克去世后的数十年间,无数人试图效仿其作画方式。让人遗憾的是,这些后来者们,多半只注意到了波洛克奇怪的创作形式,却没有意识到,在这位天才画家开放性的艺术作品之中,蕴藏着浑然天成的自然韵律。

波洛克《第十一号》

综合材料 212.1x488.9cm 1952年

关于《第一号》

“抽象表现主义”代表大师波洛克代表作;

画作让美国现代绘画摆脱欧洲标准;

结合开创性的“滴画法”与“行动绘画”;

成为现代艺术吸眼球又吸金的艺术品;

作品也深受各种持续至今的质疑。