作为抽象表现主义的灵魂人物之一,德·库宁笔下的人物,无一不扭曲狂放,甚至带些惊悚的意味。他把自己的作品看作是天性的解放,对人性的追寻。

内容不过是对某种事物的惊鸿一瞥,就像遭遇闪电般的邂逅。

——德·库宁

面目狰狞的“女人”

“对我来说,美人太难搞。我喜欢奇形怪状的人。”

想必听此话的人,难免会觉得有些好笑,世上有谁不爱美人?——说出此话的威廉·德·库宁(Willem De Kooning)可能就是一位。

如果要通俗地说出德·库宁作品的最大特点,那恐怕就是:丑的有些夸张。

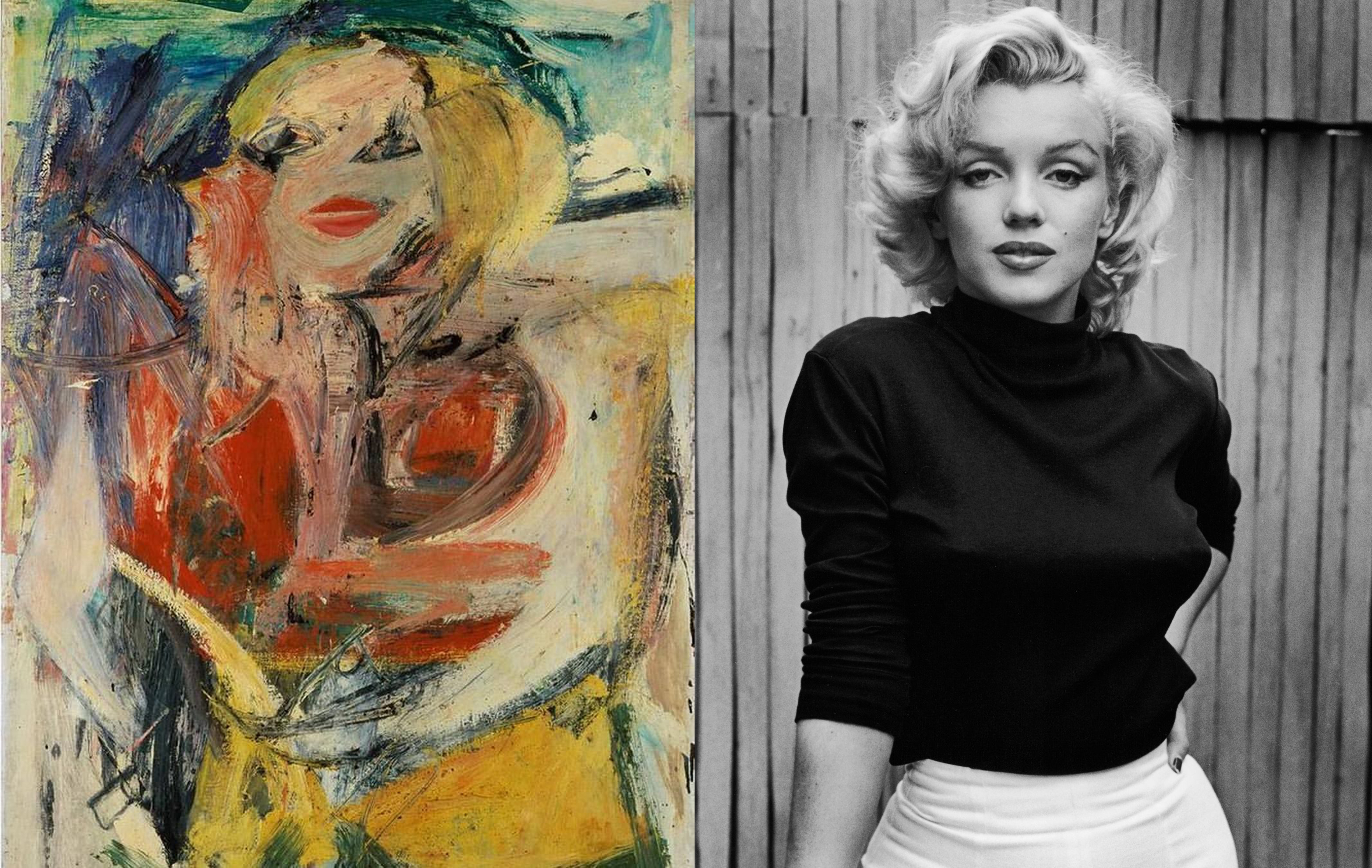

女人(一)

他笔下的人物,无一不扭曲狂放,甚至带些惊悚的意味。作为抽象表现主义的灵魂人物之一,他把自己的作品看作是天性的解放,对人性的追寻。

譬如这张最具代表性的“女人”系列之一,人物的眼睛不在同一水平线上,半只眼睛还跑出了脸框;宽大的红色笔触构成上半身,两大块黄色颜料构成下半身。

一副人物画就这么完成了,颇有些让人无语的意味。

德·库宁《玛丽莲·梦露》

布面油画 127×76.2cm 1954年

更让人大跌眼镜的是,画中的人物是竟然是这位!

没错!画中就是无数人的梦中情人——玛丽莲·梦露。

德·库宁笔下的梦露与梦露照片

如此看来,文章开头所提到的德·库宁名言似乎所言不假......

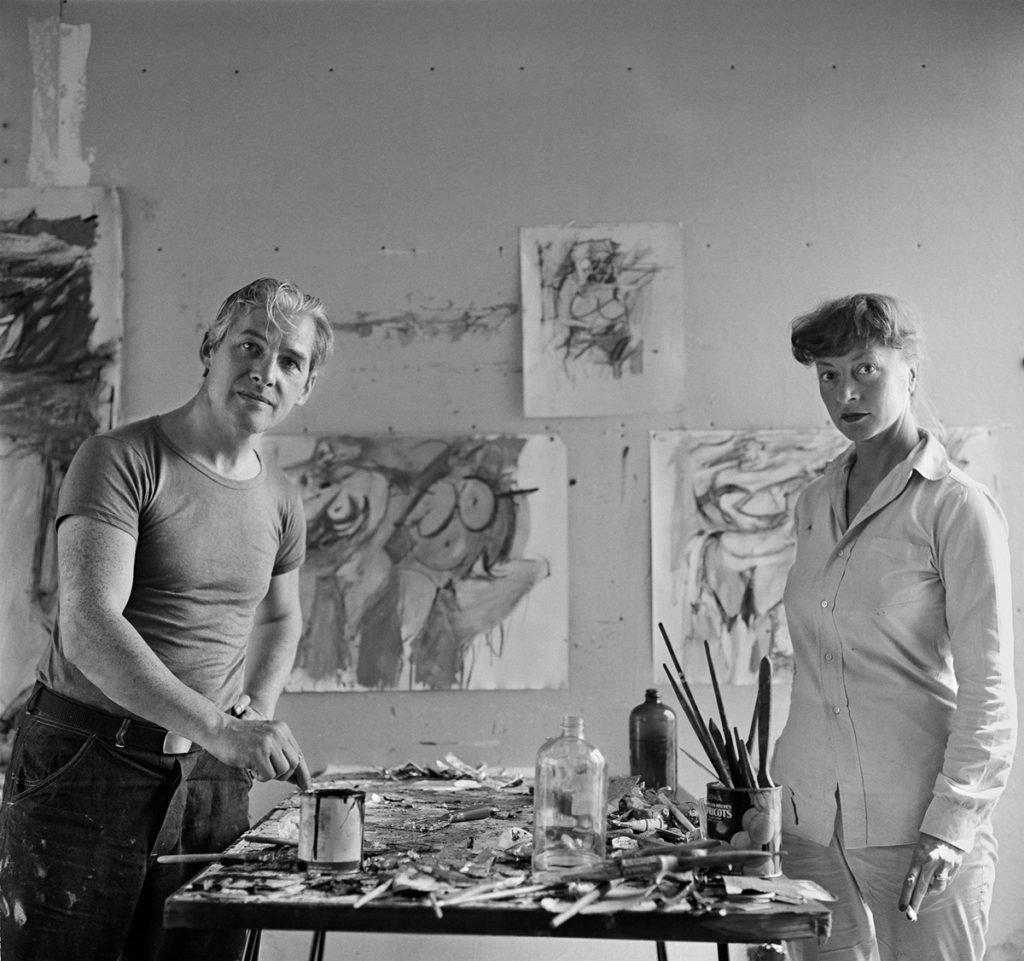

顺带一提,德·库宁年轻时十分帅气,他的灵魂伴侣伊莲娜也是个大美人。

年轻时的德·库宁与伴侣伊莲娜

德·库宁的作品笔触迅疾、粗重、猛烈,他喜欢在自己的作品中加入黑瓷漆等各种新材料,使自己绘制出的形象有极高的分解程度,充分地表达了其躁动不安的情绪。

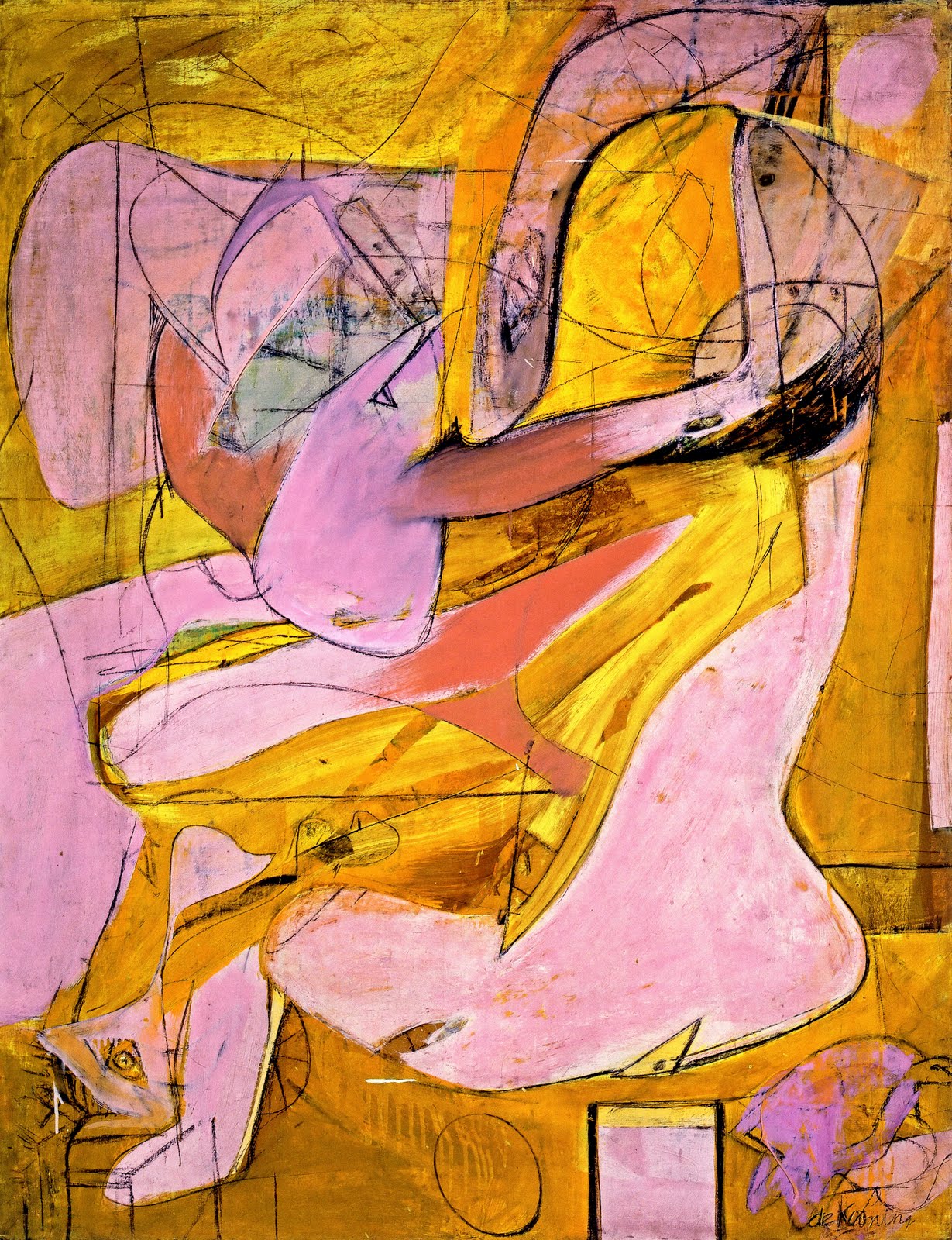

1945年,德·库宁在创作《粉红天使》时,还发明了一种全新的绘画手法:画家通过手的动作,直接将不同强弱的力度传送到画布上,组合出作品的整体性。

他把这种绘画方法称作“心理动力绘画法”,听起来很玄,但无可否认的是,很多人为此买账。

德·库宁《粉红天使》

人们都说德·库宁创造了一种空间,人物形象与背景融合混杂,即他所称的“无环境绘画”,也就是画作不再有背景。

这种特点也一直保留至他晚期的绘画中,即使是纯抽象形式的绘画,仍能感触到人与自然间的关系,以及这种特有的空间混杂性。 这种风格是他最为世人所熟知的风格,在他的“女人”系列中体现得淋漓尽致。

“女人”系列是德·库宁最著名的系列作品之一。画家通过这些女人形象,把自己的个人风格展示得淋漓尽致。

德·库宁“女人”系列

他在谈到这批作品时曾这样说:“现在我看着它们,它们显得喧嚣而凶恶。我想这与偶像、神谕的想象,首先是与这些东西的热闹场面有关。”

德·库宁在这些画作中,将橙色、蓝色、黄色和绿色的笔触分为不同层次,多个方向,层层覆盖,但从未混合过头或使颜色污浊。颜色的冲突应用在富有光泽、具有层次的笔触中,创造了活动令人眼花缭乱的印象。

而在线条方面,他用棱角分明的笔触、线条和斜线构成了画作。通过他有力的绘画运用,创造出一种暴力感。

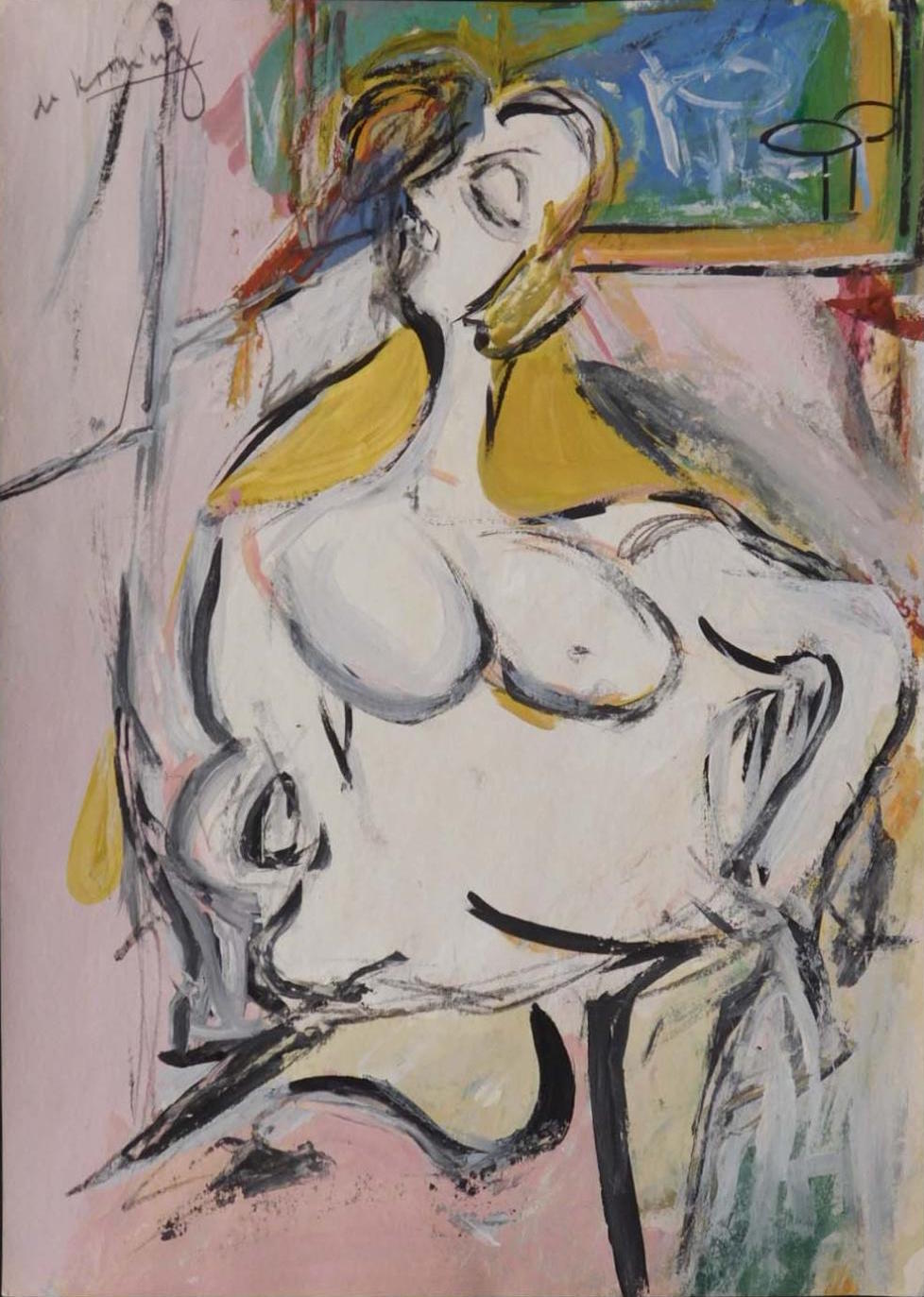

“丑陋”的头部

不过在当时,此画一出,引得争议无数,毕竟在常人看来,画中女人仿佛一位饥饿的食人者,她那巨大的黑眼睛和恶魔般的凝视,仿佛暗示着她凶残的欲望。

赤裸的乳房

她那被巨大乳房占据的白色上半身赤裸着,这是最明显和常规的夸张之一。也是这幅画最明显的焦点。

夸张的腿部

她的周围是浓重的颜色,粉色和橙色的大腿,在其间若隐若现;她两条腿稍稍分开,颇显严肃。

“女人”是对男性审美的一种戏虐,一种挑战陈腐和平庸的意象。而在她的下半身,则是鲜艳的裙摆和赤裸的双足。

当时的评论家们打趣道:“她不仅让人‘性’致全无,她简直令人夺路而逃。”德·库宁也被指责为“厌恶、不尊重、大大伤害了美国现代女性。”作品引得无数批判。

的确,这样的画面,让人很难夸上一句“好看”,但这也不能否认德·库宁“女人”系列的艺术成就。正如他所说:“秩序对我而言,是被支配,是一种限制。限制是必须被排除的,必须被克服的。”

德·库宁“女人”系列

在他的画面上,不论具象的或抽象的内容,都没有任何约束。构图、空间、透视、平衡等传统绘画技法和审美观念,被一扫而空,全部摒弃。

德·库宁讨厌一切横加给绘画的束缚,运笔异常大胆,落笔果断坚决,迅猛有力,通过笔触的运行和色彩的变换,呈现出令人激动的美感。

换句话说,他的画,即便是丑,也丑得释放了自己的灵魂,达到了自己的目的。

将“丑”以不假思索的方式,一股脑儿倾泄在画布上,然后在草稿之上,带着最沉着的理智,冷静地读取内心,一笔笔修改、一点点呈现,内心所见,毫无保留的曝露在笔端。

这,就是德·库宁的艺术。

德·库宁《女人》

德·库宁《女人裸体》