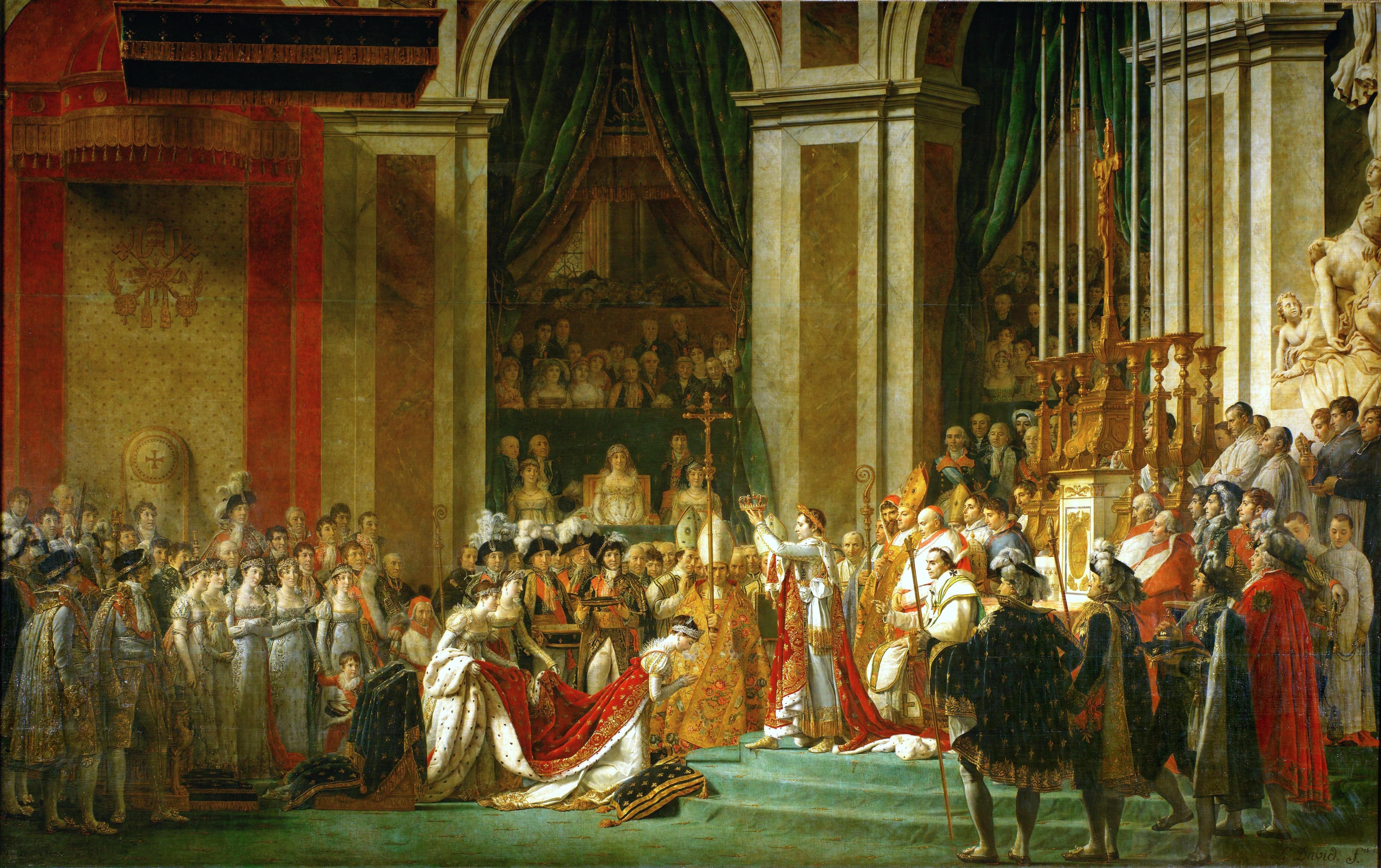

《拿破仑加冕》记录了在巴黎圣母院举行的拿破仑加冕仪式。但加冕现场果真如画中那样吗?要想回答这个问题,我们得先透过层层滤镜,回到历史时空中,看看当时究竟发生了什么。

大卫在拿破仑的身上,看到古典神化的再现,在他看来,对拿破仑辉煌成就的赞颂,是一个唤醒整个时代和表现理想人物典范的时机。

——达妮埃拉·塔拉布拉

从容优雅的拿破仑

《拿破仑加冕》记录了1804年12月2日,在巴黎圣母院举行的拿破仑加冕仪式。但加冕现场果真如此么?

要想回答这个问题,我们得先透过层层滤镜,回到历史时空中,看看当时究竟发生了什么。

为什么我们会怀疑《拿破仑加冕》所描绘场景的真实性呢?

在大卫1793年创作的《马拉之死》中,他用画笔美化了暴虐的、激进的雅各宾派领袖马拉,将他的死亡转化成了民众对其的缅怀。

马拉之死

当雅各宾派被赶下政坛,大卫作为其中一份子,也被关押了起来。后来,拿破仑将其释放,并请他当自己的御用画家,记录自己的光辉时刻。

1799年,带着在意大利和埃及战役中取得的胜利荣耀,拿破仑在“雾月政变”之后,取得了绝对的统治权。1804年5月18日,拿破仑废除了法兰西共和国,直接称帝。

为了巩固帝位,拿破仑极其傲慢地让罗马教皇庇护七世,亲自来巴黎为他加冕,以示君权神授,让法国人民乃至欧洲人民,承认他的“合法地位”。

拿破仑加冕

《拿破仑加冕》就是画家大卫对这场国王加冕仪式的记录。

大卫花了两到三年的时间,才完成了这幅大型历史画。作为盛典的观礼者之一,他准确地把握了当时的现场氛围,把这一人物众多,气氛异常寂静、肃穆的历史性场面,生动地刻画了出来。

据说拿破仑在最终看到这幅画时,足足欣赏了30分钟,并向大卫脱帽致敬——他说:“这不是一幅画,这是处处都有生命、活生生的一个史实。”

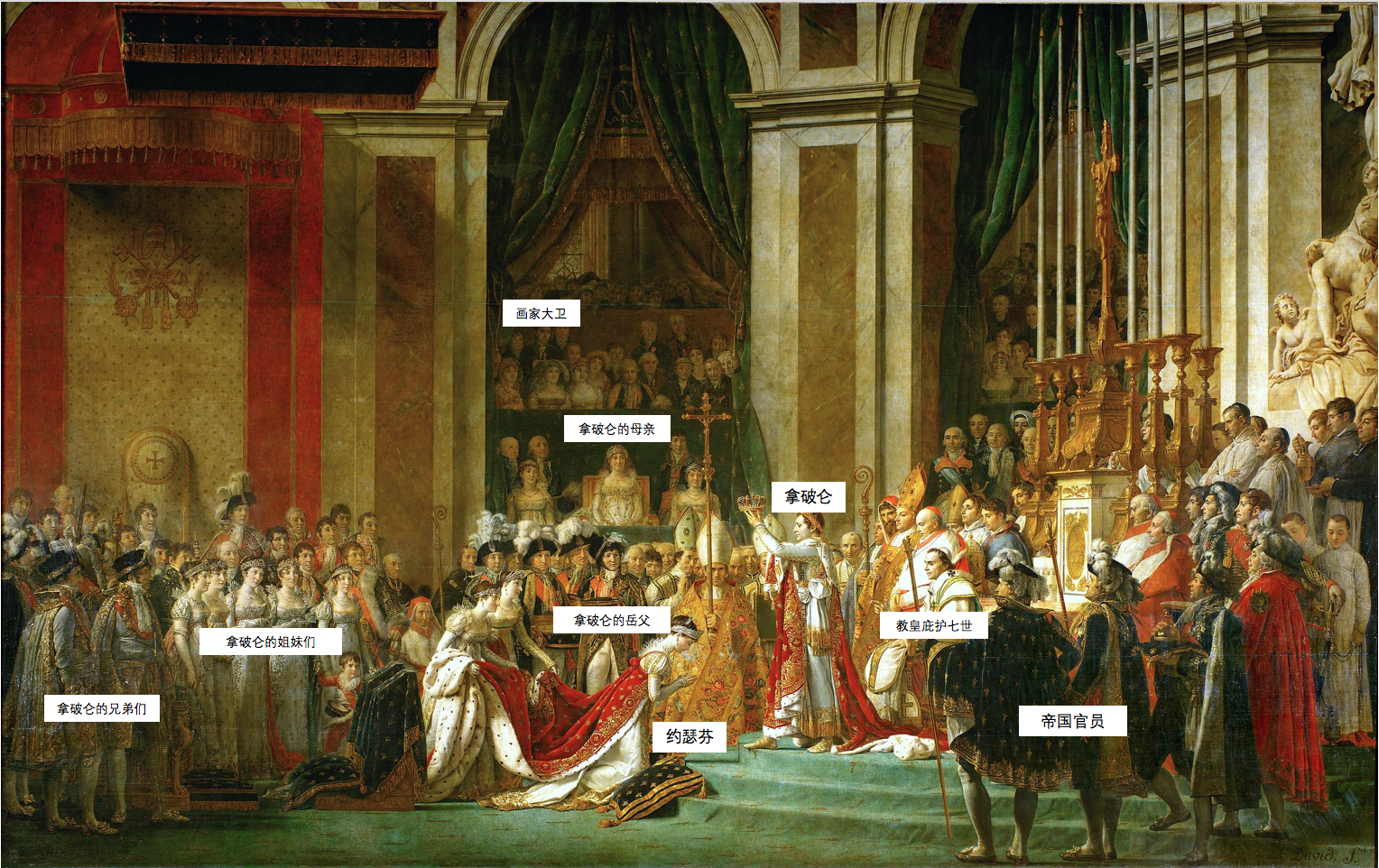

参加加冕仪式的主要人物

画面的构图极为科学,大卫以皇帝给皇后加冕的场景为中心,把加冕现场的横断面展现了出来,从而最大限度地描绘这一规模宏大、人物繁多的场面。

在光线处理上,大卫以加冕的中心场景为核心,明暗对比强烈,过渡也很自然,从而使画面重点突出,详略适宜。

画中的拿破仑,站在教皇庇护七世的前方,手举皇冠,正要把它赐给跪在台阶下的皇后约瑟芬。

拿破仑为约瑟芬加冕

装饰华丽的巴黎圣母院挤满了人,显得富丽堂皇、人声鼎沸。

为了达到逼真的效果,大卫甚至把当时现场的许多人请去当模特儿,也把自己画在了看台上。对于满是刺绣和金饰的服装,画家也画得一丝不苟。

骄横一世的拿破仑,毕恭毕敬的约瑟芬,遭到胁迫而无可奈何的教皇,以及如此宏大场面中的每个角色,都鲜明生动,决无雷同。让观者不得不称赞,大卫将古典主义的典雅精美发挥到极致。

装饰华丽的巴黎圣母院中,挤满了参加仪式的人

除了画面的精妙细节,这幅画还有什么能打动拿破仑的地方呢?

我们不得不佩服大卫在设计构图时,几处颇费心思的艺术加工。

比如,画上出现了当时并未出席的拿破仑的母亲。在大卫的画笔下,皇帝的母亲端坐于宝座上,位于画面中相当显著的位置。

事实上,由于拿破仑和他的弟弟吕西安之间的纠纷,还有她不满意儿媳约瑟芬,这位母亲不肯前来参加拿破仑的加冕大典。但画家大卫却将她安排在看台上,画入了大典仪式。此举可谓做到了拿破仑的心坎里。

拿破仑的母亲

除了母亲,大卫还将因病未到场的红衣主教卡普拉拉,添加在画面里,就是中间这位站在教皇右边的胖胖的红衣主教。

他在拿破仑任第一执政期间,与其签订了政教协定,这是拿破仑政治生涯中的一个重要标志。

红衣主教卡普拉拉

更夸张的是,大卫还在拿破仑身后画上了千年之前的凯撒,将拿破仑比之为凯撒。

不过,据说这是意外所得,因为这是大卫为了掩盖修改痕迹而凭空添加的,却也达到了吹捧的效果。

凭空出现在画中的凯撒

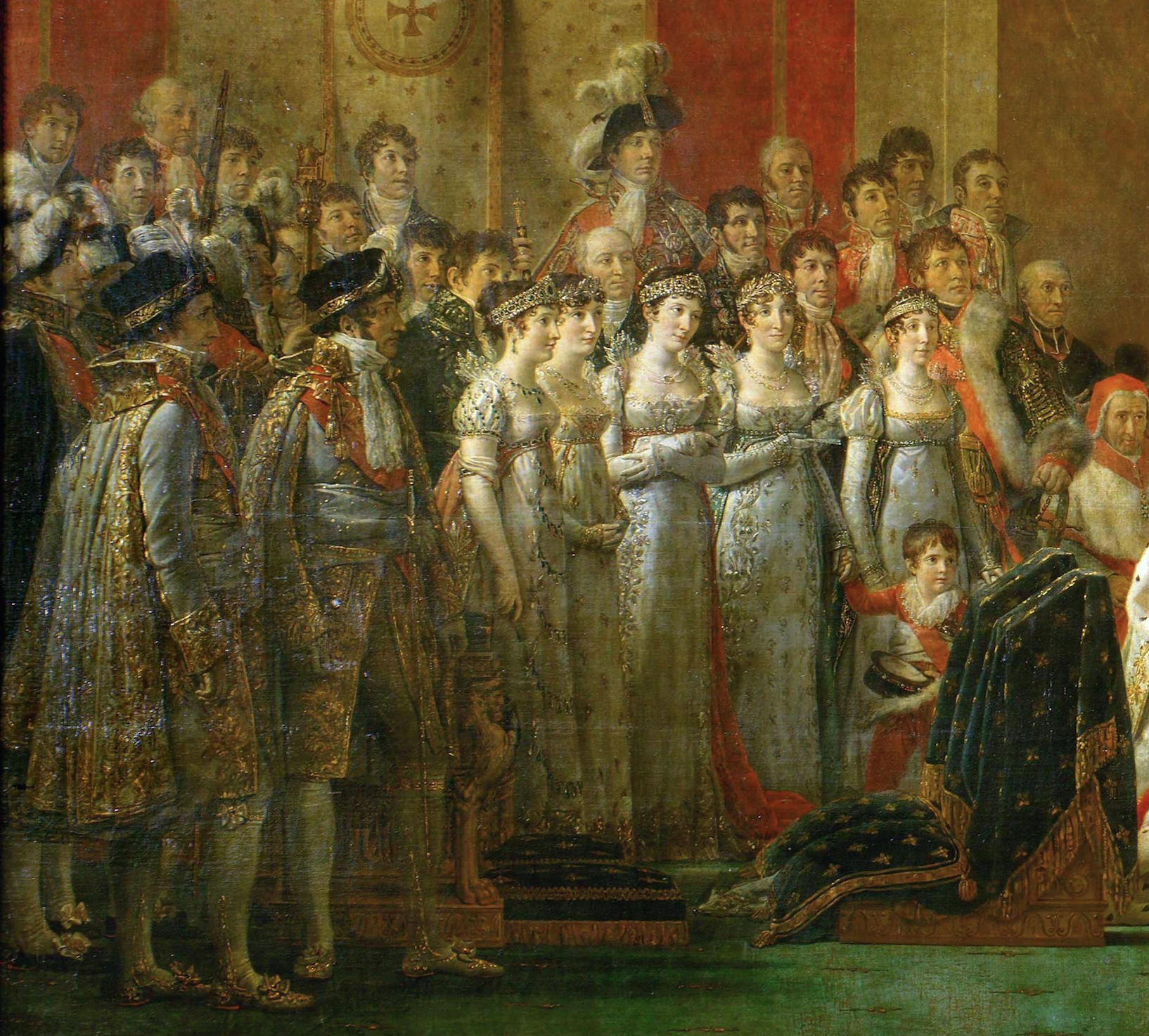

画中的拿破仑,作者又有怎样的美化?

众所周知,身高永远是拿破仑的心头痛。而在大卫的画面中,拿破仑的形象被理想化了,他身穿华丽锦绣的加冕服,手托皇冠,侧身而立,英俊挺拔。

画面6.21米,换算下来,实际身高约1.68米的拿破仑,画中身高足有1.8米!

而且,为了衬托拿破仑的成熟稳健和英雄气概,大卫有意识地将教皇庇护七世的帽子改成了小瓜帽,使其像个镶嵌物一样,成为一个很难被辨识的陪衬。

《拿破仑加冕》中的拿破仑与教皇

皇后约瑟芬也相应地被美化了,加冕仪式时她已经41岁了,但画面中的她犹如少女,这更烘托出了佳人良配的效果。

被美化的皇后约瑟芬

整个加冕过程中,拿破仑十分傲慢,教皇全程很是尴尬。从当时大卫在现场为了记录动态而绘制的素描草稿中,也能清楚地看到拿破仑霸气又专横,手拿皇冠,高举过头顶,正准备给自己戴上。这样的姿势未免有些太过浮夸。

大卫绘制的拿破仑和教皇的素描草稿

为了让拿破仑看起来不那么自负高傲,大卫放弃了记录这个瞬间,转而选择了头戴桂冠的拿破仑正准备给皇后加冕的时刻。这样既如实地记录了盛况,又给足了拿破仑和教皇面子,不至于得罪这两位大人物。

更巧妙的是,因为这个动作,皇冠不仅被高高举起,成为了所有人视线的焦点,并且象征皇权的皇冠掌握在皇帝手里,使拿破仑整个人显得无比从容优雅。

值得一提的是,在大卫所画的《跨越阿尔卑斯山的拿破仑》中,我们也能看到许多画家为了迎合拿破仑的需求所作出的改动。

其实,拿破仑翻山时骑的不是马而是驴子,穿的是普通军大衣而不是红色斗篷。之所以做出这样的修改,也是为了渲染拿破仑“英雄的气概和史诗般的远征”。

大卫《跨越阿尔卑斯山的拿破仑》1803年

由此可见,大卫的这幅画的真实程度,确实有待商榷。

但不管怎样,《拿破仑加冕》在当时的影响都十分巨大,法国的一家报纸曾称其“场面是这样的静谧,所有的人物都这样的恭敬”,大卫画出了“无上严肃的典礼”。

作品被画家再组织和升华后的“真实”,也粉碎了当时一些革命思想家仍想改革的信心。

后来,大卫还画了一张几乎一模一样的《拿破仑加冕》,现藏于凡尔赛宫。

与卢浮宫这张不同的唯一差别是,大卫把画中左边一排居中站立的女子——拿破仑最宠爱的妹妹的着装色彩做了改动,卢浮宫那幅原本身着白纱,凡尔赛宫版则改为身着粉红纱。

藏于凡尔赛宫的《拿破仑加冕》

关于《拿破仑加冕》

古典主义绘画的代表之作;

显示了画家的素描造型与色彩写生的卓越才能;

在作品中,大卫将古典主义的典雅精美发挥到极致;

历史事件与艺术效果完美融合,达到政治宣传的目的。