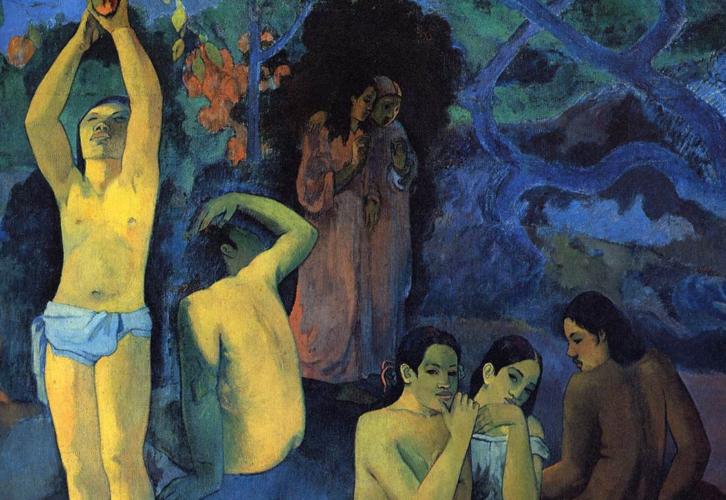

“后印象派”代表画家高更的集大成之作——《我们从哪里来?我们是什么?我们到哪里去?》,除了给人以精神上的鼓舞和灵魂上的启迪,在风格上的进步,以及他对表现形式的探索,打开了20世纪艺术发展的大门。

很少有人意识到这幅画是国宝,与马奈的《草地上的午餐》、修拉的《大碗岛》或毕加索的《亚威农少女》一样,代表着前现代主义的突破。

——约翰·理查森

生命没有任何意义,除非一个人带着意志去生活,或者至少活出自己的限度。

——保罗·高更

我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?这不是我们有生以来一直苦苦思索的问题吗?

在一幅画中能找到答案吗?

一个叫高更的男人决定去死

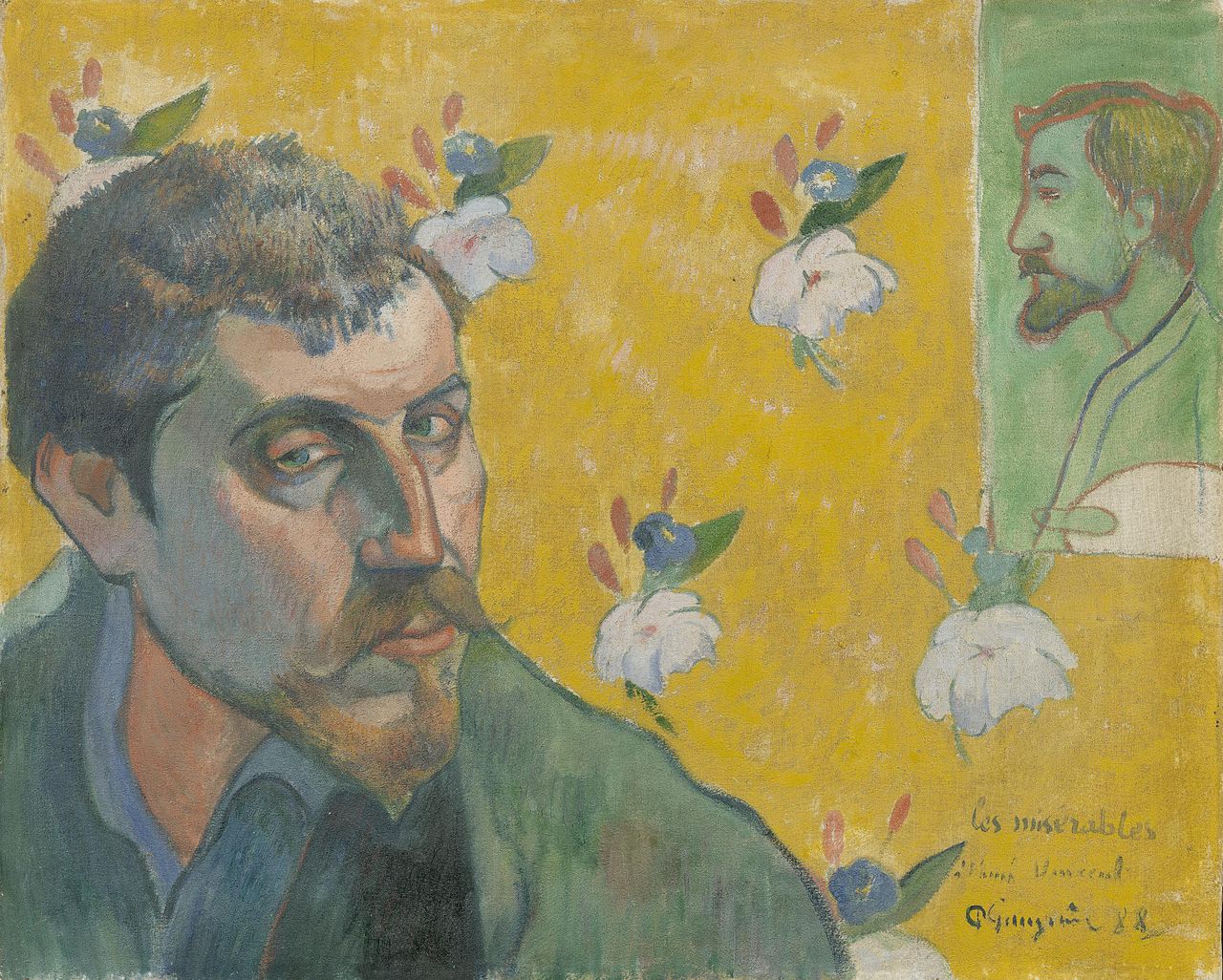

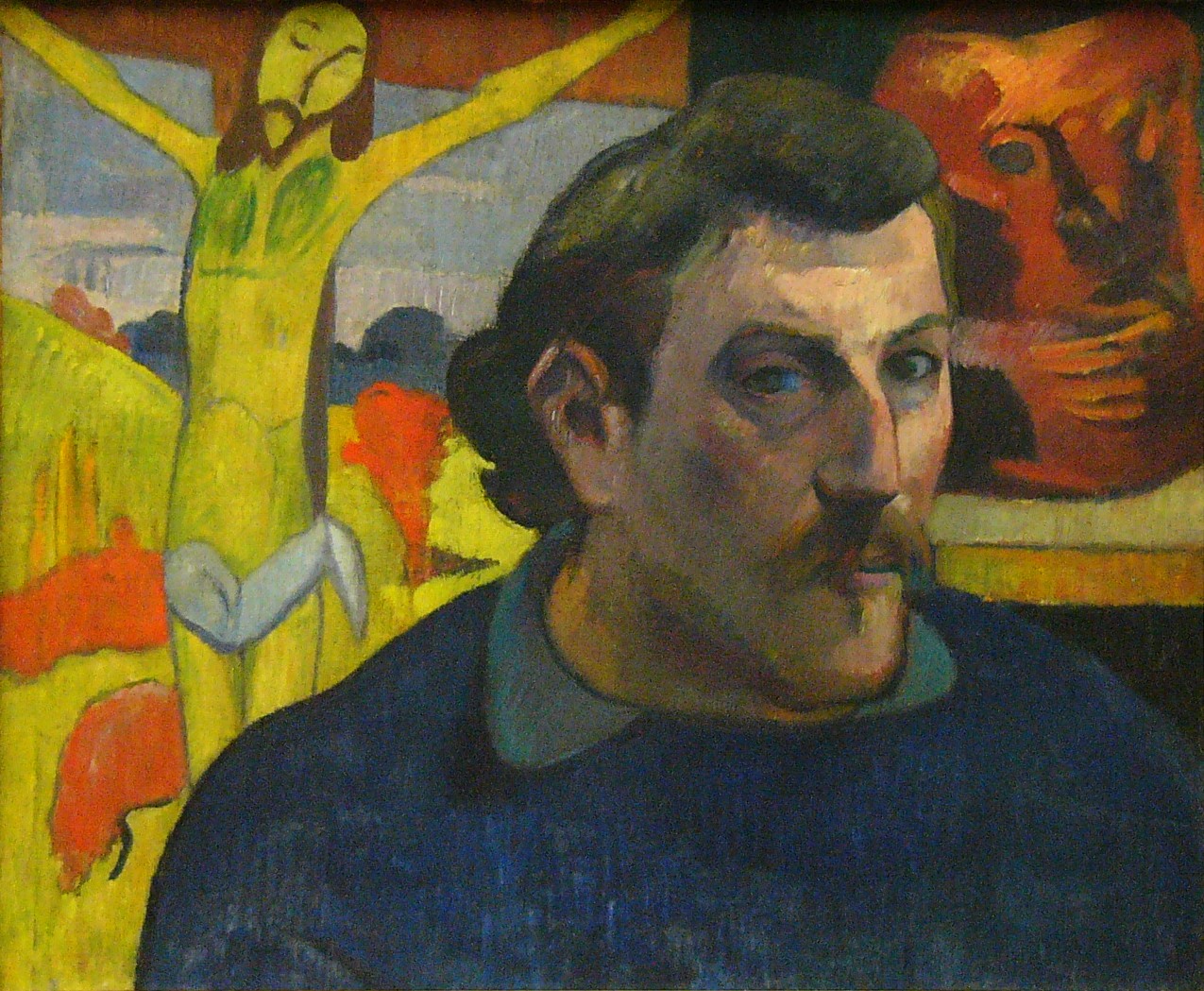

1891年时,保罗·高更因厌倦充满浅薄物质主义的现代文明,毅然将自己放逐到了南太平洋的塔希提岛,与当地土著一起在热带丛林里过活。

到了1897年,高更已患上危及生命的传染病,生活在困苦之中。这年四月,他最心爱的小女儿艾琳离世,给高更带来了不小的打击。

艺术上的孤苦与无助,也使高更十分沮丧,此时他的视力已开始急剧衰退,眼看艺术之路也将要走到尽头,而否定与质疑的声音还源源不断地从巴黎传来,身心俱疲、万念俱灰的高更决心自杀。

死之前,他要完成一幅画。

“在整整一个月内,我几乎不分昼夜地以我前所未有的热情从事创作。我完全不用模特儿,在粗糙的麻袋布上直接作画,以至于看来十分粗糙,笔触相当草率,恐怕会被认为是未完成的作品……”

最终,高更完成了这幅幻想与感受综合而成的巨作。

在高更眼中,“我认为这幅画比我以前的任何作品都要优秀。今后也许再也画不出比它更好的或同样好的作品了。我在死之前把我全部精力都倾注在这幅作品中了。”

在生命走向终结之前,高更把所有精力都集中在了创作这幅最后的杰作上。

高更一生的爱与痛、对人类存在问题的思考与追问,全都凝聚在了这幅艺术遗愿中。他说:“这里有多少我在种种可怕的环境中所体验过的悲伤。”

自杀前的画作中,高更画了什么?

这幅画宽1米多,长近4米,如一本古老的神圣卷轴一般,从右到左分别向人们展现了“我们从哪里来”“我们是什么”“我们到哪里去”这三个主题,涵盖了人从出生到死亡的三个阶段,象征着时间的流逝与生命的消长。

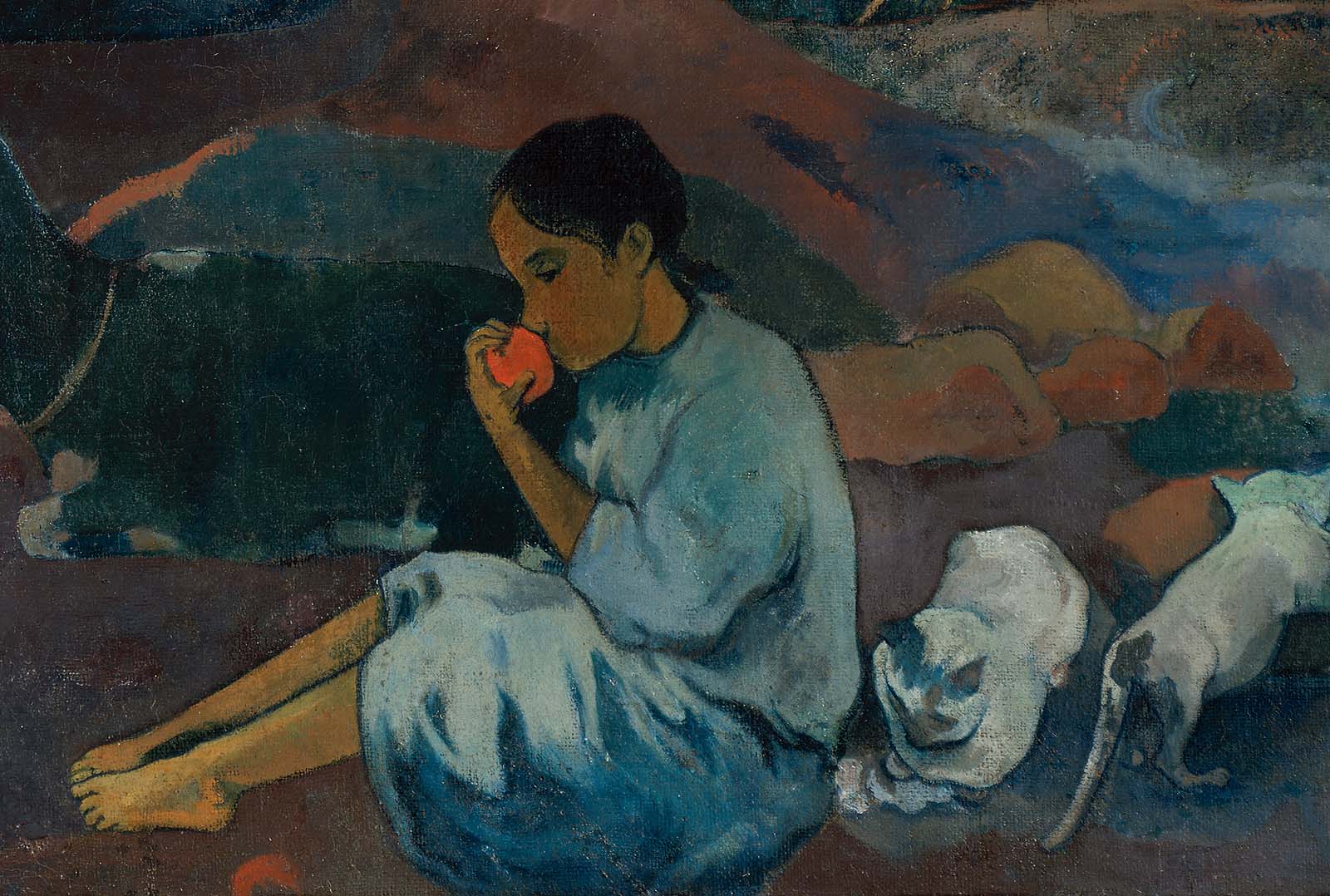

画作呈现出具有神秘色彩的象征主义,画面前景中,最右侧是一个熟睡的宝宝,他躺在三个席地而坐的妇女身旁,象征着人类的起源与诞生,代表“我们从哪里来”的问题。

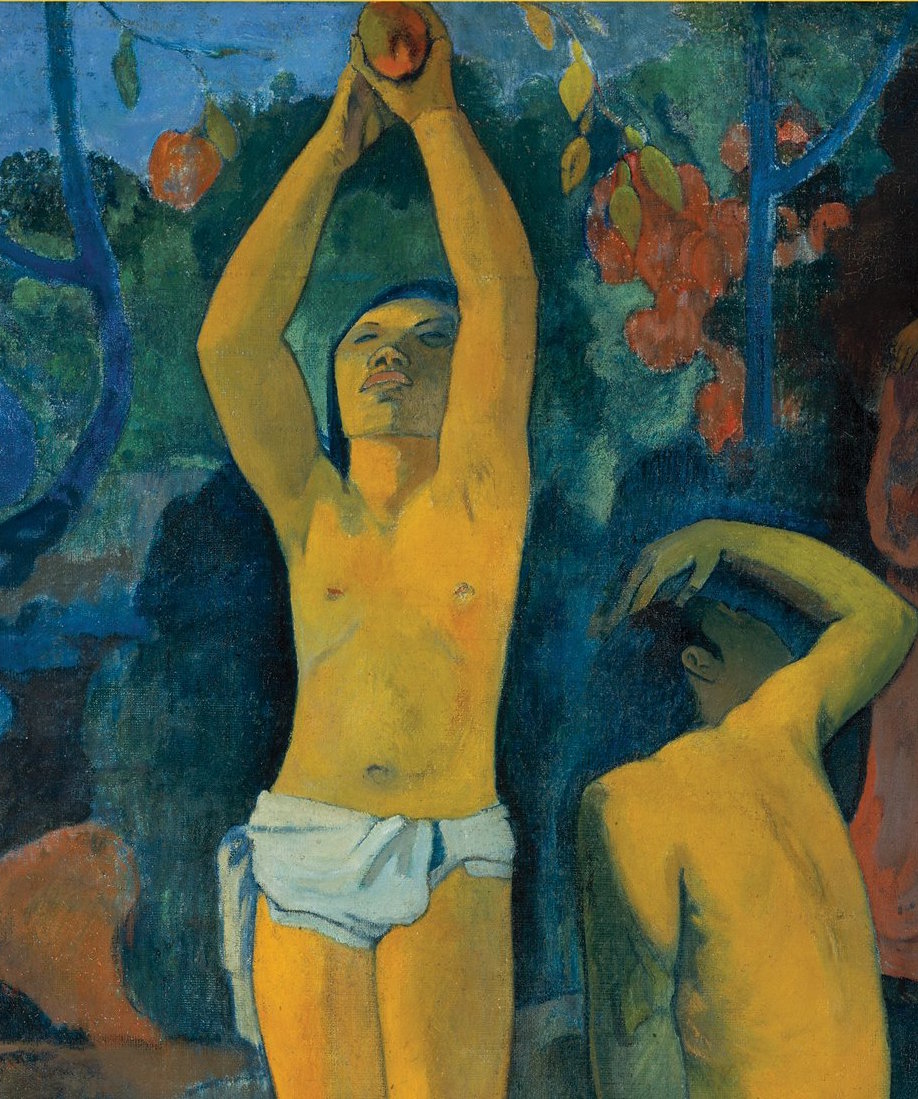

画面中间是一位摘果子的青年和吃果子的孩子,象征着生命的成熟。

《圣经》中,亚当和夏娃因偷食了象征智慧的禁果,开启了对知识的渴望和对未知世界的探索。人类的本质是收获与渴求吗?高更在此思考着“我们是什么”这一问题。

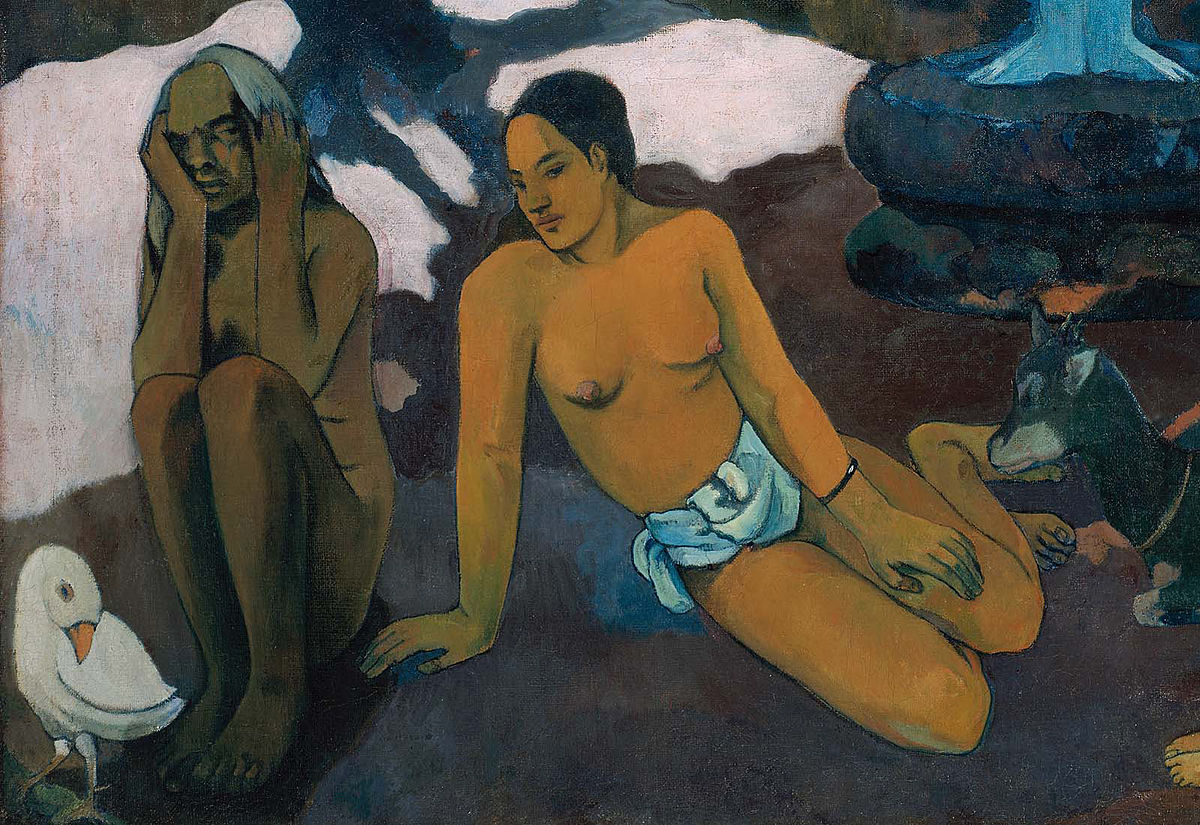

画面最左侧有一位枯朽的老人蹲坐着,与年轻女人壮硕而又光泽的身体形成了鲜明对比。这部分代表着人类生命的终结,回答了“我们到哪里去”的问题。

老人身旁那只白色的鸟,用高更自己的话说:“象征着人类语言的虚无”。

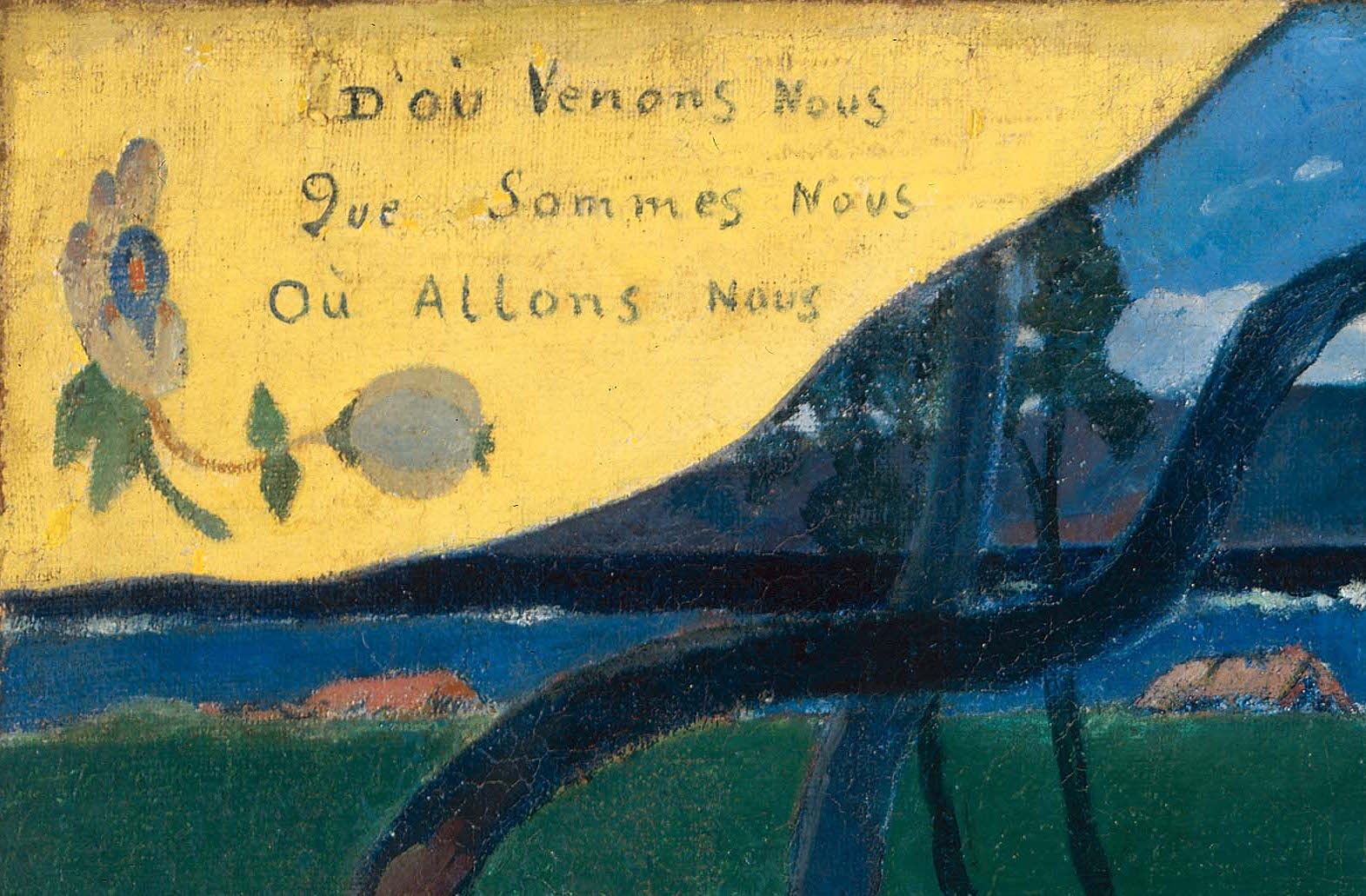

画布右上角和左上角的铬黄色部分,是在模拟壁画或壁毯的一角,壁角腐烂后,露出了下面的金墙。高更说它“就像一幅被岁月糟蹋的壁画,贴在金色的墙壁上。”

右壁角上签着高更的名字,左边是题字,上面用法语写着:D'ou Venons Nous / Que Sommes Nous /Où Allons Nous,即“我们从哪里来,我们是什么,我们到哪里去”。

除象征之外,还可以看到什么?

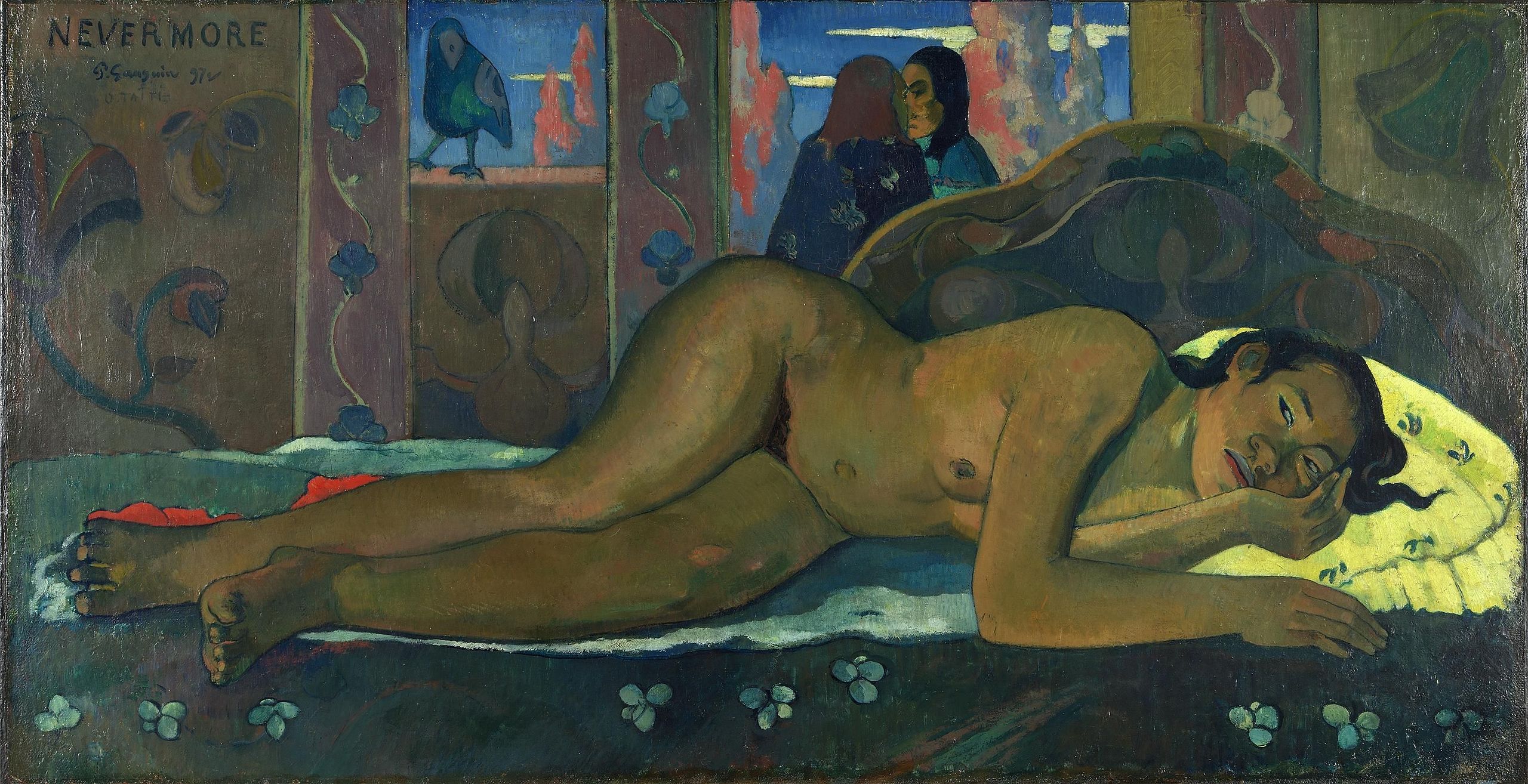

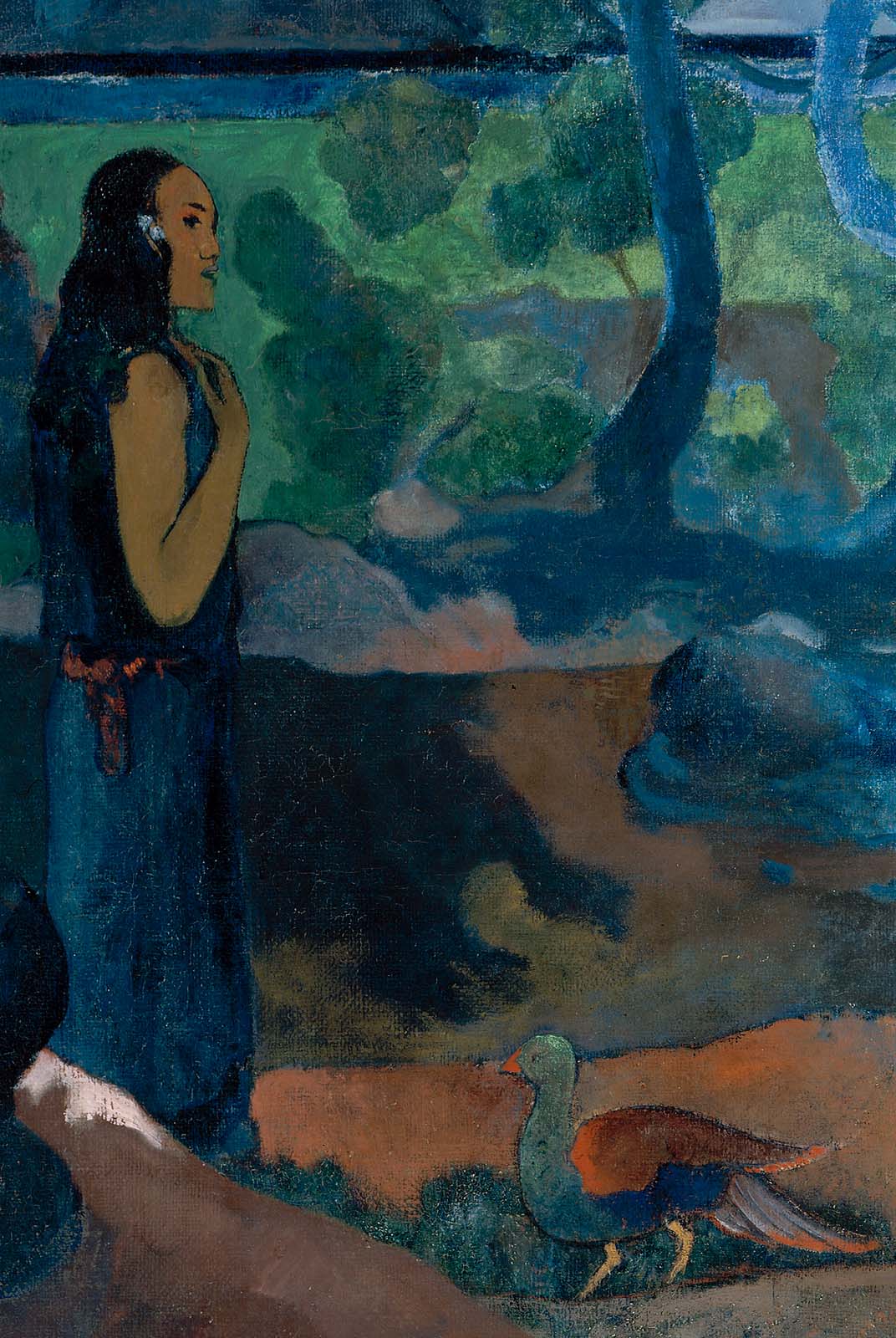

画作以塔希提岛土著居民的生活为基调,画中充满了异域风情,神秘而梦幻。

如果说画中的场景是西方神话中的伊甸园,那么也绝不是传统意义上的伊甸园,它是属于塔希提人民的伊甸园,或者说,是高更心目中伊甸园应有的样子。

“随着文明的渐渐远离,我开始简单地思维,享受自由生活的快乐与和谐,我避开了一切虚伪,融化在自然中……无忧无虑。”

在高更笔下,塔希提妇女那种粗野却健康的美,天真而率性自然的性格,使作品的每根线条、每个色块都充满了赞美和喜悦。

他在远离文明的森林中,重获人性的平静和快乐,那种安详恬适的生活,似乎只存在于天国仙境。

然而,即便高更逃到塔希提这个偏远小岛,也无法摆脱文明社会的罪恶。

实际上,当时的塔希提是法国的殖民地,被认为是真正的蛮荒之地,而当地的土著则是未开化的野蛮人,殖民者从不把这些人放在眼里,对他们来说,土著愚昧无知,缺乏信仰,甚至没有活着的意义。

殖民者对土著人的欺压,使高更对人的意义产生了深深的迷惘。他作为地位“优越”的白人,却直接站到了殖民者的对立面。

在高更的画中,土著人有着鲜活的生命力,他们不再是西方话语权下模糊的符号。

以这幅画为例,土著妇女们的躯体壮硕有力,她们的肤色黝黑而有光泽,柔和的姿态流露出热带地区特有的慵懒风情。他们也蓄养猫、狗等宠物,也怀着对神的信仰。

老妇人身后的蓝色雕像就是当地的神明,对高更而言,“它支配着我们原始的灵魂,是对我们痛苦幻象的安慰。”

难怪当时巴黎美术界会抨击高更的绘画粗鄙了,他们总是习惯于用自己的文化去解释他人的文明。唯有高更首先意识到了殖民主义的罪恶,他凝视着不同族群生命的意义,观察并记录下了原始的美,这是一种先于时代的自觉。

当我们谈论高更时,我们在谈论什么?

美学家蒋勋在解读高更时,提到一个“原乡”概念,它很好地概括了高更绘画的原动力。

童年曾在秘鲁度过的高更,或许一生都在追寻那个扎根在童年时代的心灵原乡。这种灵魂的呼唤是如此强烈,以至于一直以来循规蹈矩、性格冷静理性的高更到了中年,以近乎决绝的方式改变了人生的轨迹。

或许很多人都有一个“心灵原乡”,但绝大多数人不会用生命去追寻,他们在面临生活与灵魂的抉择时选择了前者。只是高更陡然转向,奔向了他心灵的原乡,成为了时而悲苦时而狂喜的艺术家。

他做了平凡人想做不敢做、想做做不到的事,或许这也是为什么高更的故事如此受人欢迎,如此能鼓舞人心。

我们从哪里来,我们是什么,我们到哪里去,高更心中一定早已有了答案。我们的原乡在何处?我们要不要去追寻?我们将如何平静接受死亡的审判?这些是留给观画者的问题。

除了给人以精神上的鼓舞和灵魂上的启迪,高更在绘画方面更是影响了一众伟大的艺术家。挪威画家蒙克的作品在很大程度上要归功于高更对线条的运用。野兽派画家——尤其是马蒂斯,他从高更对色彩的大胆运用中获益良多……

此外,高更对土著肖像的刻画与简化的绘画手法,极大地影响了毕加索,激发了他对非洲艺术的欣赏,从而推动了立体主义的发展。

高更在风格上的进步,以及他对经验主义等表现形式的摒弃、对概念表现形式的推崇,打开了20世纪艺术发展的大门。

关于《我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?》

万念俱灰的高更决心自杀前要完成的一幅画;

画作展现的三个主题,涵盖了人从出生到死亡的三个阶段,象征着时间的流逝与生命的消长;

画作呈现出具有神秘色彩的象征主义;

画中场景是高更心目中的伊甸园;

在画中,高更观察并记录下了原始的美;

高更的绘画影响了众多后来的艺术家,打开了20世纪艺术发展的大门。