安迪·沃霍尔因梦露之死,创作了一系列梦露头像,其高识别性的图像,成为“波普艺术”的代表作。作品表达出了波普艺术的核心观念:即流行、吸睛,也模糊高雅艺术和大众消费的界限,让大众了解到了波普艺术。

我以商业艺术家的身份开始,而我也想以商业艺术家的身份结束。我曾经也做过那些被叫做“艺术”的东西,然后我进入了商业艺术界。做生意的成就本身,就是最令人着迷的艺术。

——安迪·沃霍尔

1962年8月4日,玛丽莲·梦露因服用过量的巴比妥类药物,死于家中,年仅36岁。

生并、成长于洛杉矶的梦露,童年的大部分时光,都在寄养家庭或孤儿院中度过,她在16岁时结婚。

从工厂女工到海报模特,再成为电影明星,梦露以饰演“金发傻妞”的角色而闻名,是20世纪50年代最流行的性感象征之一,象征着那个时代对于性的态度。

直到今天,她仍然被视为最主要的流行文化偶像之一。

梦露曾几度离婚,她挣扎于吸毒成瘾、抑郁和焦虑当中,混乱的私生活受到了广泛关注。香消玉殒,她的去世让无数粉丝们的心情跌入谷底,著名的波普艺术家安迪·沃霍尔也是其中之一。

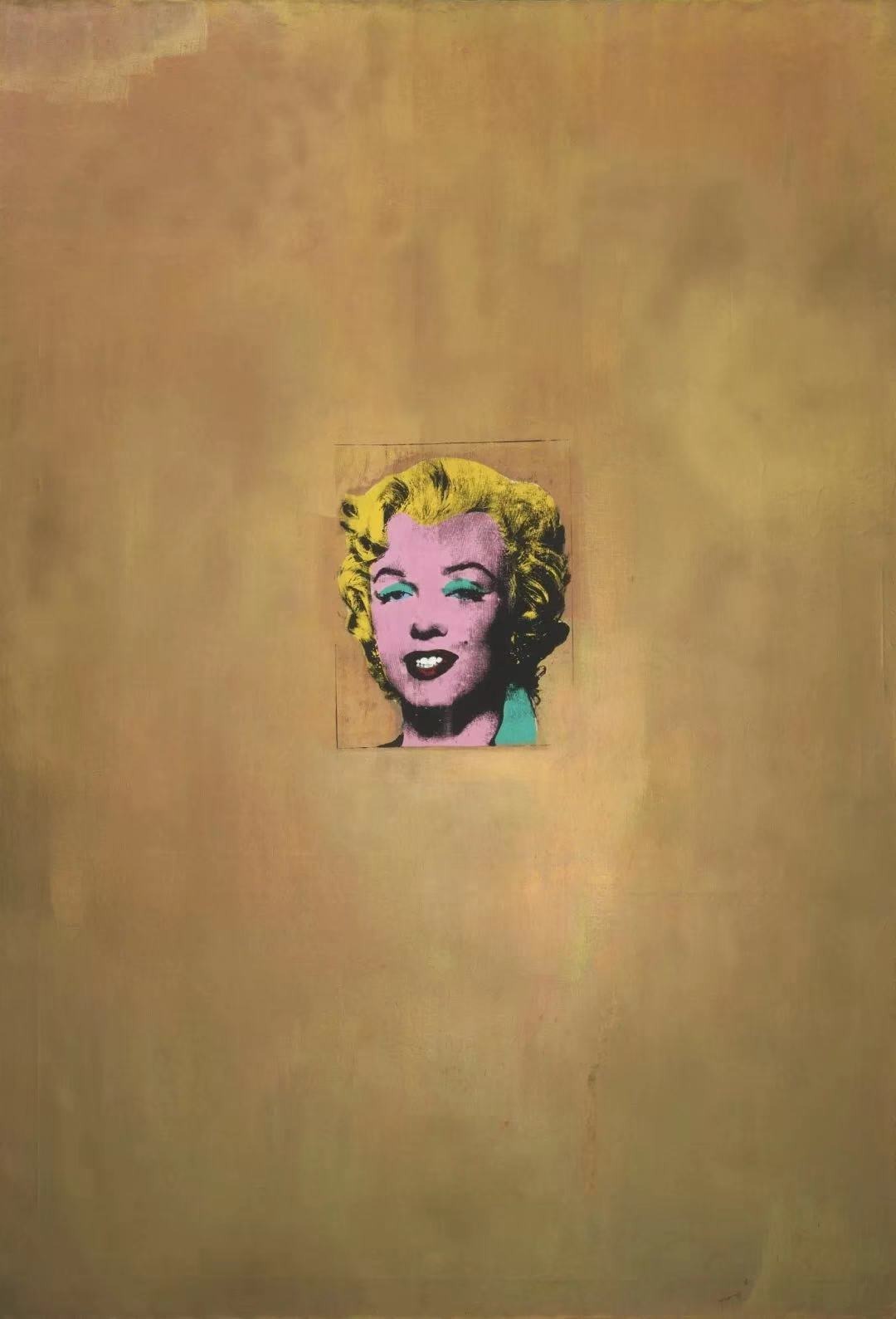

沃霍尔因梦露之死,创作了一系列玛丽莲·梦露头像,其高识别性的图像,成为“波普艺术”的代表作。

从1962年开始,沃霍尔创作了著名的“金宝汤罐头”系列,此后不久,他开始创作电影明星肖像系列,包括梦露、猫王和伊丽莎白·泰勒等等。期间,“丝网印刷”成了沃霍尔唯一使用的创作方式。

沃霍尔不仅是波普艺术的领袖人物,还是一名电影制片人、作家、摇滚乐作曲者、出版商、摄影师,他是纽约社交界、艺术界大红大紫的全才艺术家,被誉为20世纪艺术界最有名的人物之一。

梦露肖像画的创作,相比普通画作,有着巨大的区别。沃霍尔利用吉恩·考尔曼1953年的电影《尼亚加拉瀑布》中,为梦露所拍的一幅黑白照片,制作了一个模版,以丝网印刷的方式,一排排地重复排列。

虽然只是图像的复制,但沃霍尔手工绘制了梦露的头发、嘴唇、皮肤、眼影、衣领与背景,换一下画中人物的眼影,画面情绪又大不同。

画布的底色原本是一层白色颜料,他刻意选择俗艳夸张的亮色,让头像显出人工虚饰的效果。

关于作品的色彩,沃霍尔在曾说:“至于说用那么强烈的颜色画梦露,是否有什么象征意味,我的回答是:那样很美,而梦露她人美,如果说有什么是美的,那就是亮丽的颜色了,就是这样。”

沃霍尔为何故意让一件作品看起来像一张印刷出来的海报?

其实,重复单调的“玛丽莲·梦露”,恰好完美诠释了波普艺术的关键。

波普艺术赞美消费主义和市场经济带来的大众传播,着重强调艺术的简单和愉悦。一个个的梦露头像,复制、粘贴,填充了不同的颜色,这种特有的单调、无聊和重复,击中了当代商业文明中的冷漠、空虚、疏离的现实,让波普艺术成为了一种独一无二,也备受争议的艺术种类。

沃霍尔的作品与其说是画作,倒不如说是一种非人工的广告插画——这也是波普艺术的一大特征。

《玛丽莲·梦露》出处只是报刊上普通的梦露头像,在沃霍尔的手下复制、粘贴,填充上不同的颜色,成为了对抽象艺术的反击,波普艺术的代表。

当抽象艺术家们,在画布上竭尽所能表达自己的灵魂思想的时候,沃霍尔却故意让自己的作品,看上去就像是机械的复制品,而不带一点手工操作的痕迹。

他试图用这种方式,完全取消艺术创作中的手工操作因素,从而避免艺术被过分地神化——他将其称作“流水线效应”。

沃霍尔的艺术也与广告、明星效应等关键词也紧密相连。他把自己的工作室命名为“工厂”,频频邀请各种社会名流到“工厂”,为他带来了媒体的关注和社会的曝光。

以流行文化中的形象为题材的创作,从“工厂”中走出去的艺术品,也带有着这种偶像、明星、公众人物的商标光环,受到了市场和收藏家的追捧。

虽然梦露的画像是在其神秘自杀之后的产物,但仍带着强大的明星光环。作品表达出了波普艺术的核心观念:即流行、吸睛。

“Pop Art”就是流行艺术的意思,波普艺术以流行文化的形象和消费主义的观念为基础,向更广泛的观众提供平易近人的作品。

沃霍尔特意选择生活中常见的用品、为人熟知的明星进行复制,就是为了模糊高雅艺术和大众消费的界限。他用他的作品和“创作”方法,展现了他对于个人形象与艺术意义的模糊性处理,并邀请全社会赋予关注,揭示了自由解释的可能性。

沃霍尔这种探索,也代表一种自由的精神,象征着人在艺术之路上不断地突破与变革。他大胆尝试丝网印刷、木料拓印、金箔技术、照片投影等各种复制技法,创作了许多重复的、以自己身边物品为主题的画作。

在一次次的重复中,通过他创新的手段,使原本高不可攀、难以理解的艺术逐渐变成大众化、流行化的产物。

诚然,很多人对沃霍尔的艺术嗤之以鼻,但是,波普艺术的意义早已不是单纯的作品了,它改变了人们对待艺术的看法,让艺术更广泛地被观众接受。

沃霍尔曾经谈到过可口可乐的伟大,称其是一种平等的饮料,因为街头的工人和美国总统,喝到的可口可乐都是同一个味道。梦露也是如此,不管是谁所看到的,都是那如花的笑颜。

在沃霍尔的心中,艺术理应自由且平等。在无数的重复中,在成堆的头像、罐头、可乐瓶中,艺术逐渐人人有之。

关于“玛丽莲·梦露”

沃霍尔的代表作品,也是波普艺术标志性作品;

作品表达出了波普艺术的核心观念:即流行、吸睛;

模糊高雅艺术和大众消费的界限;

作品将艺术品与当时流行元素相结合,成就了全新的艺术形式;

第一次让大众了解到了波普艺术,具有开创性意义;

表达对消费主义的赞美,弱化了艺术家的神秘感,让艺术走向大众;

作品改变了人们对艺术的看法,也改变了艺术观念。