2019年《民法典·婚姻家庭编(草案)》向社会广泛征求意见,同婚合法化是比较集中的意见之一,然而“我们都知道,这个发言仅仅类似于‘朕知道了’。”中国政法大学教授郭晓飞说。

记者| 庞礴

编辑| 王晓

对迪迪(化名)来说,过去六个月太难熬了。

去年11月,在和伴侣达达(化名)发生争执后,迪迪离开家,也离开了相处两年的两个孩子。从那之后,她再也没见过他们。

她试图和达达沟通,但对方一直带着孩子东躲西藏。2019年的最后一天,是迪迪距离孩子最近的一次。然而她被关在了门外。她拍门、呼喊,但甚至连孩子的哭声和说话声都听不到。

像所有即将破碎的婚姻一样,抚养权争夺此时被赤裸裸地摆上台面。但和普通婚姻不同的是,这场争夺更为复杂——迪迪和达达同为女性,两人在美国登记结婚,通过受精卵移植的方式各自生下一个孩子。

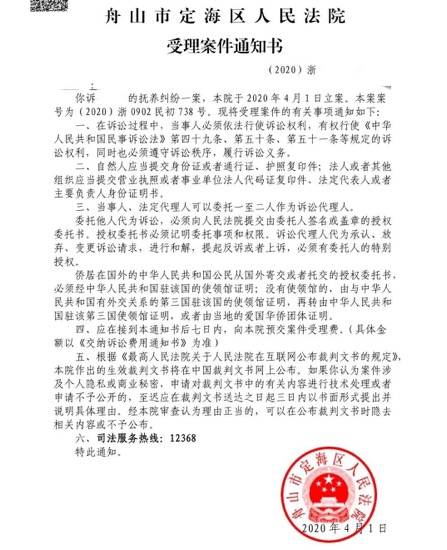

沟通未果后,迪迪向法院起诉,要求获得两个孩子的抚养权。2020年4月1日,浙江省舟山法院受理了此案,这因此成为国内同性伴侣争夺抚养权第一案。

而对迪迪的代理律师高明月来说,他此前不止一次接到过类似咨询——去海外结婚生子成为越来越多同性情侣的选择,婚变后的财产权和监护权纠纷随之产生。然而现行法律中有诸多让人望而却步的空白:同性伴侣是否可以同时成为孩子的监护人?如果只能有一个,那么谁可以获得监护权?得不到抚养权的人,是否可以有探望权?对孩子而言,什么是最好的解决方案?

迪迪的案件将这些问题全部摆上台面。

“她就是个代孕的”

在遭遇外部世界的挑战以前,迪迪和达达的婚姻有个看似完美的开始。

冲破所有世俗枷锁后,2016年,她和达达前往美国,在同性婚姻合法化的洛杉矶登记结婚。不止如此,两人还决定要孩子。她们从精子库买了精子,取卵——整个过程包括服药、打取卵针和手术,她们都做了取卵,不过成功的都是达达的卵细胞。后来,她们移植胚胎,如愿收获了两个孩子——2017年,哥哥和妹妹相差一个月,先后由达达和迪迪生出。

“我们一起跑流程,一起受孕,一起挺着大肚子照顾彼此,一起把宝宝生下来,我们之间有一种战友情在一起。”迪迪此前接受“淡蓝”采访时说。

她们带着孩子回到中国,组建起一个四人的小家。妈妈们有明确的家庭分工——迪迪全职照顾小孩,达达负责赚钱养家。

迪迪已经两年没有出去工作了,作为全职妈妈,她的手机里存满孩子们的成长片段——从两个白白胖胖的婴儿穿着纸尿裤学习爬行,到后来摇摇晃晃地站起来,手脚并用地爬上楼梯;他们会掰坏迪迪的眼镜,或者无意识地拍打对方头发稀疏的脑门;终于有一天,哥哥拿起画笔,画个圆圈,再连着个梯形。“是妈咪。”他说。

她们的生活变得忙碌,“有时吃不上饭,我们就用火锅凑合,但我们很开心。我们四个人会睡在一张大床上,虽然很挤但也很幸福,”迪迪说。

幸福如同传统家庭,不幸亦然。迪迪和达达开始在生活琐事上产生分歧,矛盾愈演愈烈。

这时候,四人的家就变成一个人的房子,“从我家里出去,”达达不止一次对迪迪说。

迪迪忍了,她不想和孩子分开。而达达的母亲得知此事后也劝她:“你别吭声,别理她,哥哥妹妹在哪里,你就去哪里。”11月25日一次激烈的争吵过后,迪迪的忍耐到达极限。她收拾了几件换洗衣服离开家。

但她总想见见孩子。过去几个月,迪迪和达达一方找,一方藏。保姆偶尔会透露点儿信息,“咱们可能在一个城市”,迪迪就努力猜测对方到底藏在上海哪个角落;对方发来一张孩子照片,迪迪就放大背景辨认里面的植物,旁敲侧击地问是不是在广州。12月初,迪迪的手机突然跳出一个提示,显示着孩子的体重——两人在北京家中有个智能体重秤,称重记录会自动发送到迪迪手机上。迪迪马上买了当晚的火车票,赶往北京。

这是矛盾最激烈的一次——迪迪与孩子一门之隔,可达达将她锁在门外。

在迪迪的讲述里,故事的前半场是个人化的,家庭的组合和分裂不过是个寻常的婚姻故事。这与异性婚姻也有某种相似——一个人生出了孩子,而另一个人与孩子有血缘关系。

然而不同的是,《民法总则》里规定“父母是未成年子女的监护人”,留给母亲的位置只有一个。这意味着在中国的法律框架下,从未现身过的匿名捐精者占据了监护人里父亲的位置,迪迪和达达则需要争夺唯一一个母亲的位置。

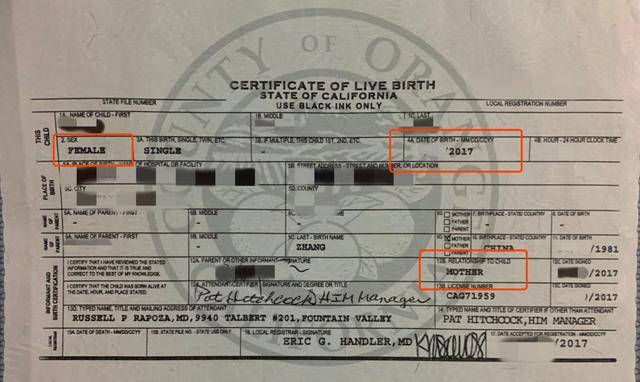

迪迪求助于警方,并出示了女儿的出生证——这是由美国的医院所开具的有法律效力的证件,在“母亲”一栏写着迪迪的名字。但达达当场反驳,表示孩子只与自己有血缘关系,可以通过亲子鉴定证明,““她就是个代孕的。”

警方协调不了,“去打官司吧,判给谁,孩子就是谁的。”

谁是妈妈?

“代孕”一词唤起迪迪一直以来的隐忧:对方不仅否认这段婚姻,还试图抹去她的母亲身份。这在同性伴侣分手后很普遍的事情,尽管他们的相处方式和传统婚姻相似,却缺乏制度的保障——这意味着,但凡可以获益,其中一方就会毫不犹豫地否认这段关系的存在。

在生育时,女同伴侣常用“A卵B怀”的模式,试图让双方都能搭建起与孩子的连接。而一旦婚姻走到尽头,基因母亲与分娩母亲只能留下一位。

于是在这场母亲身份的争夺战里,恐怕只能由各种具有法律效力的文件决定战局。

比如落户。由于需要结婚证,同性伴侣所生的孩子只能作为非婚生子落户,北京、上海和浙江等地相应的落户条件之一是亲子鉴定结果——这显然有利于基因母亲,分娩母亲不得不黯然退出。搜狐新闻2019年的报道里提及过类似案例,一个负责怀孕的妈妈,孩子出生后,提供卵子的同性伴侣却提出分手并要求带走孩子。分娩母亲毫无办法,她辞职在家,“白白承受了怀胎生育的痛”,最终只落得个“代孕妈妈加保姆”的身份。

和这一案例相比,迪迪似乎还有些希望。毕竟她的名字写在女儿的出生证上——按照国务院侨务办公室的规定,国外出生的孩子未成年人落户时需要出生证原件,上面的母亲将成为孩子的监护人之一。这意味着,达达不能绕过迪迪去为孩子上户口。

但迪迪还是有些担心,她怕对方凭鉴定结果,在本地医院办理出生证明为女儿落户。于是,她带着美国的出生证到达达户籍所在地舟山,跑遍当地可以开具出生证明的医院和户籍大厅,最终却一无所获,“他们都很同情我,但不承认我和达达的婚姻关系,因此不能提供信息。”

“谁是母亲”最终恐怕只能由法院判决,而现成能够借鉴的案例往往都是代孕纠纷。两类案件的共同处显而易见——一个人出卵细胞,一个人出子宫,最终为谁是母亲而产生争执。

妹妹的出生证上,母亲一栏写着迪迪的名字

中国政法大学法学院副教授郭晓飞说,在目前收集到的关于代孕的判决里,有支持“血缘说”的,也有支持“分娩说”的,案件走向很难预判。同时在他看来,这种叙述方式十分残酷——一旦将双方的过往一笔勾销,变成一个女人出借子宫替另一个女人生孩子,案件就成为代孕纠纷。

2017年一起判决或许可以给分娩母亲带来优势。在这起案件里,上海的一对夫妇向国外的两位女性购买了卵细胞和代孕服务,获得了一对龙凤胎。两个孩子3岁时,父亲患病过世,随后孩子的爷爷奶奶向法院提起诉讼,要求成为孩子的监护人并获得抚养权。

一审中,爷爷奶奶凭借血缘获得监护权,但终审则推翻这个决定,养母——即同丈夫一起购买代孕服务,并抚养孩子的母亲获得监护权。法院认为,尽管她并非孩子的生母,但通过与丈夫的婚姻和抚养孩子的行为成为法律上认可的“拟制血亲”,也就是孩子的养母。

案件的分娩母亲被认为生母,理由在于确认母亲身份时,基因的作用较弱:“‘血缘说’虽然有着天然的生物学基础,但在民众朴素的伦理观念中,香火延续、传宗接代主要是指父系而言”。同时分娩的地位得到肯定,“母子关系的确立更多在于十月怀胎的孕育过程和分娩艰辛所带来的情感联系,在于母亲对孩子在精力、心血、感情上的巨大投入和无形付出,单纯以生物学上的基因来认定母子关系,将缺乏社会学和心理学层面的支撑。”

高明月认为,这对迪迪而言或许算是个好消息——如果分娩说可以被采纳,两个母亲可以各获得一个孩子的监护权。

不被承认的婚姻

迪迪最近一次见到妹妹是在视频里。趁达达和哥哥不在家,保姆在她的恳求下接了视频电话。当妹妹圆嘟嘟的小脸贴过来的时候,迪迪的嗓子哽住了,但她还是挤出笑脸。

女儿比以前话多了。她在新家里跑来跑去,忙着给她介绍屋子的各个角落。放下电话前,迪迪说,“你要相信,我会来找你的。”

4月21日接受新京报采访时,迪迪已经148天没见过小孩,现在这个数字变成了165。

2020年4月21日,浙江省舟山法院受理了迪迪提起的抚养权纠纷案件。

如前所述,迪迪可以要求法院确认她对妹妹的监护权,这是最简单、可靠的做法。但她没有——她想获得两个孩子的抚养权,并要求对方在孩子成年之前支付抚养费。

根据《民法总则》,监护义务是履行抚养义务或者行使探望权的必要条件——这意味着,迪迪在起诉时默认自己和对方都是监护人。“这是我们的策略,”高明月说,“我们是按照异性婚姻的逻辑提出诉求,也就是说双方都是孩子的母亲,哪怕离婚也不会影响这一点。”

听到迪迪的诉求后,法官很惊讶。她表示,男孩和你八竿子打不着的关系,你怎么还能要抚养权!

但这并非毫无来由,高明月引用了《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第三章第二十九条规定,“扶养,适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律中有利于保护被扶养人权益的法律” 。

在本案里,能够让两个母亲对两个孩子都拥有监护权、抚养权和探望权是最好的选择。

美国确实有相应的法律,高明月说,根据这对小兄妹的籍贯——美国加州当地的法律,只要能证明过去共同生育的动机和行动,基因母亲和分娩母亲享有就同等的监护权。迪迪和高明月希望说服法官采纳这一原则,以实现被抚养人的权益。

但郭晓飞对案子的走向并不乐观,他推断法院绝无可能在本案中认可涉外同性婚姻的法律效力。他在一篇文章里提及,2019年我国《民法典·婚姻家庭编(草案)》向社会广泛征求意见,当时同性婚姻合法化是比较集中的意见之一,然而“我们都知道,这个发言仅仅类似于‘朕知道了’,同性婚姻问题并没有进入实质的立法讨论”;而2016年前去民政局登记的一对同志遭到拒绝,也证明了行政上,同婚合法化远未到被承认的一天。在这个基础上,“期待一家基层法院能有所作为无异于缘木求鱼。”郭晓飞说。

这也就意味着,国际通用的“儿童利益最大化”在这个案子里几乎不存在。

“尽管儿童利益最大化的原则并不只应用于离婚案件,但法官如果做公开判决,或许不会提及这个原则,以免有把这个案子类比为婚姻的嫌疑,从而引起争议。”郭晓飞说,这也就意味着监护权只能属于同一个人,而且家庭这一纽带将不复存在。

这令他感到遗憾,“这个案子和代孕有本质的不一样,在代孕案件里,不会有任何一方同意孩子有两个母亲”。但在这个案子里,起码迪迪是怀着善意的。

家庭里的陌生人

迪迪与达达的故事显然不会是孤案。

哈佛大学法学博士罗彧所写的《家庭中的陌生人:批判法学视野下的同性同居》一文里提及,这些同性伴侣很大程度上接受了夫妻行为模式,而没有考虑到该行为模式背后是不同的法律在支撑,而同性婚姻不被法律保护,也就意味着他们是法律上的陌生人。

这种情况不仅发生在监护权和抚养权的争夺中,也出现在财产纠纷上。

目前,各地对异性同居分手之后的财产纠纷有不同的处置办法,在某些地区,二者的亲密关系会被纳入考量。例如2007年《上海市高级人民法院关于审理分家析产案件若干问题的意见》规定,“双方终止恋爱关系后分割共有财产……没有协议的,应当考虑共有人对共有财产的贡献大小,适当照顾共有人生产、生活的实际需要等情况,合理确定未出资方的份额,一般以10%到30%的份额为宜。”

然而如果同性伴侣出现类似纠纷,类似规则并不会起作用。罗彧在文中提及了2013年的一起案件:一对曾在加拿大登记结婚的女同伴侣离婚,在深圳共同拥有一套住房,其中高某出了首付和按揭。在分手后,她起诉伴侣韩某,要求对方支付一半的首付和已付按揭。

在终审判决里,法院认为二人“虽属同性恋人关系,但并非法定的婚姻家庭关系或同居关系,双方间仅适用一般共有的相关规定”,要求韩某支付50%的首付和按揭。

纵观上述案件,无论是房产还是赠予,法官都会避开对婚姻、家庭的类比,认定彼此的转账是债务人和债权人的关系。在《反家暴法》的制定中,同性社区提出了很多立法建议,但有官员在该法颁布后的新闻发布会上,认为我国的同性伴侣之间不存在家庭暴力,因此该法不应涉及。

这些来自法律的坑早已被同志群体注意到。罗彧的论文提及,几乎所有受访人都通过新媒体或同性社群了解到一些涉及同性伴侣的案子,其中部分是司法案例,部分是未上升到诉讼的法律纠纷,而几乎所有受访人都对同性伴侣面临的法律风险感到忧虑。

判决结果还没有下来,但迪迪恐怕已经成为这个家庭的陌生人了。

保姆告诉她,两个孩子在她刚离家时还会问“妈咪去哪里了”,达达总是不回应。随着时间流逝,孩子们已经逐渐放弃寻找答案。迪迪记得,妹妹很小的时候就能从微信通讯录里找到自己的头像——一副黑白线条的简笔画,狐狸和小松鼠相对而坐,“我想她是可以认图的。我永远不会换头像,怕万一她有机会找却找不到我。”

如今她最后悔的,就是离家时没有坚决带着妹妹,“但我也不能放弃哥哥,哪怕机会很小,如果有一天他知道这场官司,我不想让他觉得是我放弃了他。”

(除本文受访者外,感谢燕子和杨一的帮助。)