一场战争,一次轰炸,一幅巨作,一面反法西斯战争的大旗……《格尔尼卡》这幅“20世纪最有影响力的绘画之一”,不仅属于毕加索,也属于全人类。

我始终坚持,作为一位为思想价值而生的艺术家,在面对人类文明最高价值观的冲突之时,绝不能无动于衷。

——毕加索

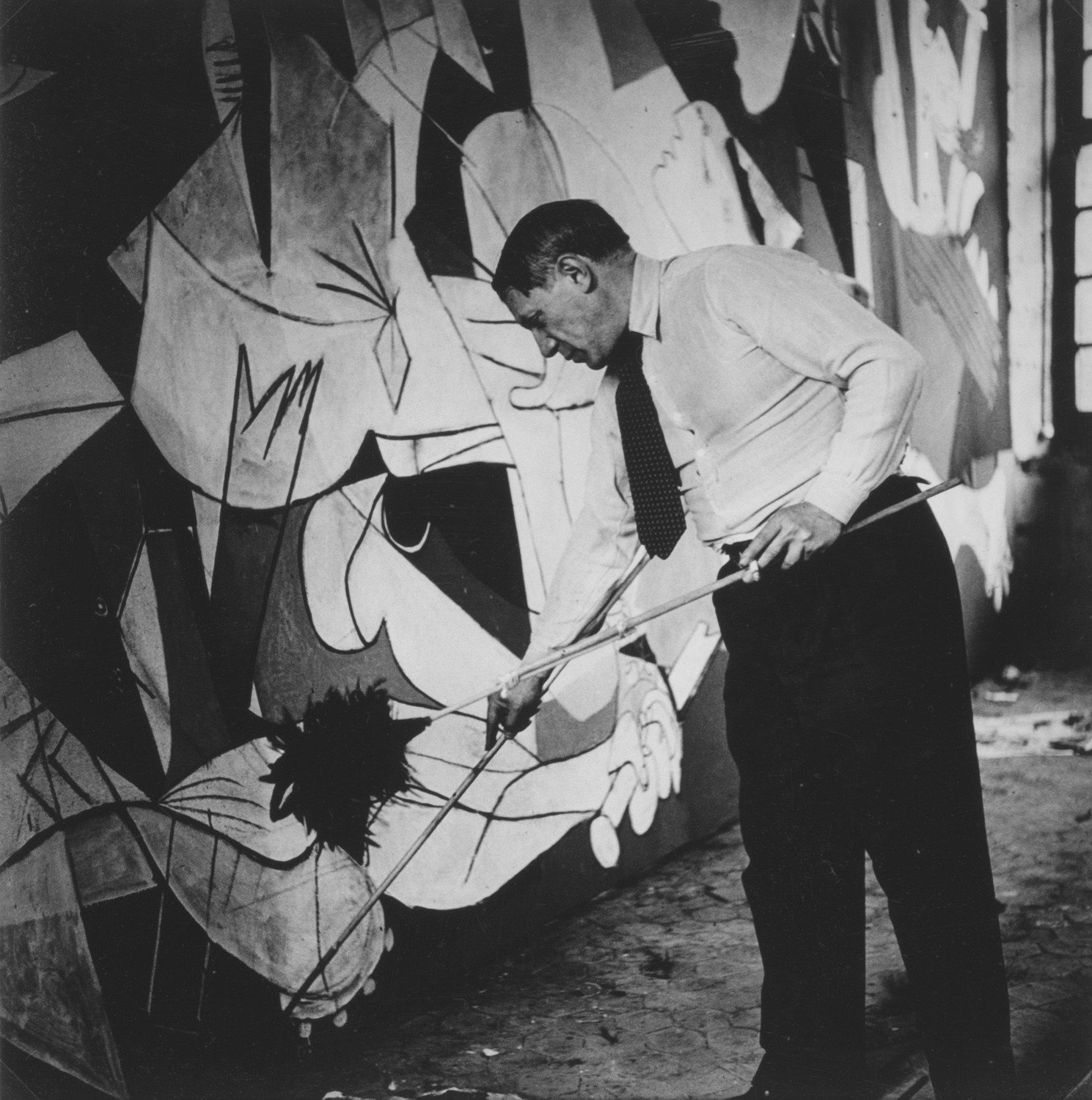

1937年1月,距西班牙内战爆发已有6个月,西班牙国家美术馆馆长何塞普·雷诺找到毕加索,委任其为即将到来的巴黎国际艺术博览会西班牙馆,制作一件大型作品,准备在展馆最醒目的地方展出。

当时的毕加索,早已声名鹊起,还兼任西班牙普拉多博物馆馆长(任期为1936至1939年)。当雷诺找到毕加索时,他正与朋友在一家酒吧中消磨时光,雷诺发现自己着装过于隆重,立刻将领带摘下来扔到垃圾桶里。

雷诺委托毕加索创作一件强有力的政治宣传作品,以彰显西班牙内战的恐怖。但毕加索并未在第一时间应下差事。

几天后,他终于接受了委任,并于6月底如期完成,且成为20世纪最有影响力的绘画之一。

然而,在接受委任的前几个月中,他一直未能找到绘画的灵感——这张27平方米的巨大画布空空如也。面对巨大的画布,即使是被称作天才的艺术家,也变成一个苦恼的凡夫俗子。

4月26日,德国秃鹰军团以新式“闪电战”手段,对格尔尼卡进行了3个小时的密集轰炸,彻底摧毁了巴斯克地区。

有研究认为,对格尔尼卡的袭击,是纳粹空军指挥官戈林,以“闪电战”献给希特勒的一份迟到的生日贺礼。

至此,毕加索终于找到了自己的绘画主体。他用35天,创作了这幅长约8米、宽约4米的巨作。

从未脱离现实的毕加索

炮火的轰鸣依旧在世界的某个角落里爆发,而在联合国大厦会议中心静静挂着的《格尔尼卡》,呐喊着战争的残忍,尽管放于此地的是一件复制品。

《格尔尼卡》原作现藏于马德里索菲亚王后艺术中心,画作前面,人满为患。

作为毕加索的代表作,将近百年的时间,画面的批判性仍在向世人发出警示。

毕加索在创作这幅画时曾说:“我不是一个超现实主义者,我从没有脱离过现实。我总是待在现实的真实情况之中”。

绘画凝固了现实的瞬间,化为永恒向后世展示着此刻所发生的一切。

格尔尼卡是西班牙的一个小镇,坐落于山谷之中,全镇人口约7000人左右,以妇女和儿童为主,小镇生活悠然而宁静。

格尔尼卡既不是军事要塞,也没有重要物资需要掠夺,但纳粹军队在集市日时用军机对格尔尼卡进行了连续3个小时的轰炸,小镇瞬间化平地,满目苍痍。

而在后来解密的文件中显示,这次军事行动仅仅是为了测试两件事:通过对居民和军事基地的毁灭状况,来测评一些新的德国飞机的功能,以及攻击国家使用的“闪电战”方法。

远在巴黎的毕加索,通过报纸了解到了法西斯这一暴行,愤而创作。

毕加索对于法西斯的愤怒和对战争的厌恶,在这幅画作中展现得淋漓尽致。

毕加索说:“我在这幅画中,清楚地表达了我的厌恶——格尔尼卡陷入痛苦和死亡的海洋中。”

精心设计的画面语言

毕加索精心设计了《格尔尼卡》的构图。他以画面上方的灯作为视觉顶点,灯所发出的光线,形成了三角构图的边缘线,两端又以左侧倒下的士兵的手,右侧女性的脚,共同完成了一个稳健的大三角构图。

另一方面,画作内容又化解了构图的稳定性,随处可见的尖角的图案,光线与阴影的强烈对比,引出爆炸所产生的混乱,毕加索以最传统的构图方式,承载着最具革命性的创新。

毕加索是一个对色彩极其敏感的艺术家,在他的画作中,他毫不吝啬于使用任何颜色。但在《格尔尼卡》中,他却只使用单一的黑白灰,不同层次的灰度变化,突出造型的同时,将画面的低沉悲惨气氛渲染到了极致,向观者展现了极强的视觉冲击力。

简单的黑白灰三色调,渲染了悲剧性色彩。

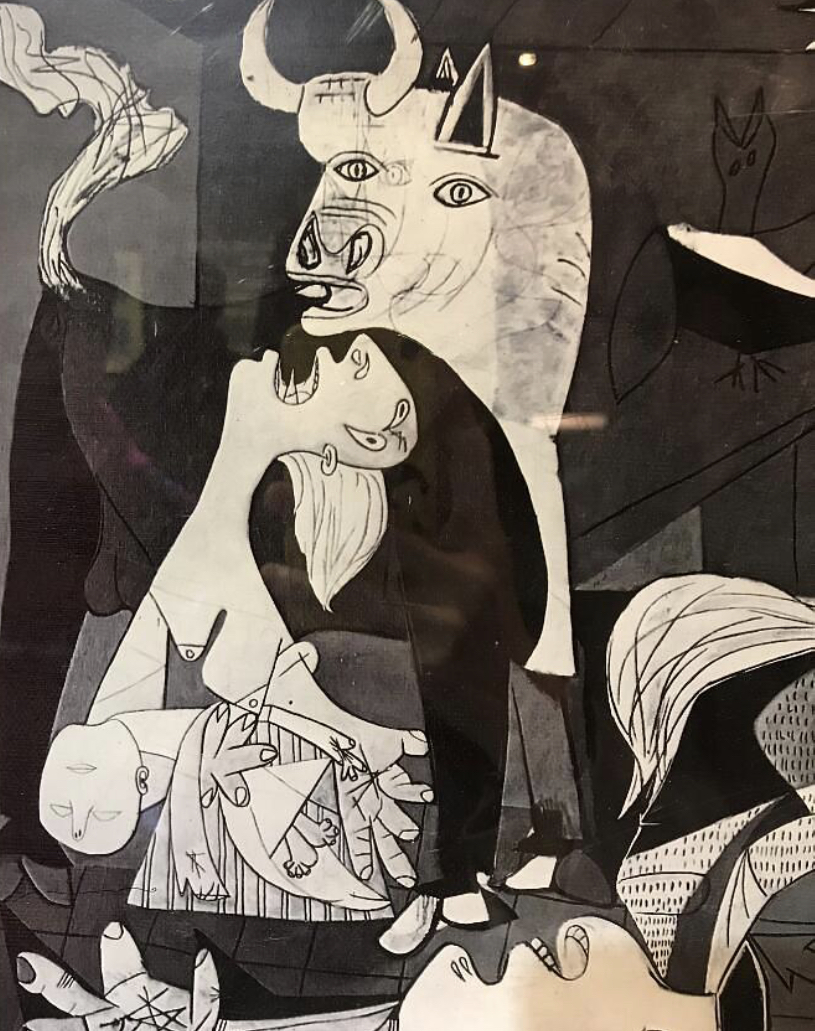

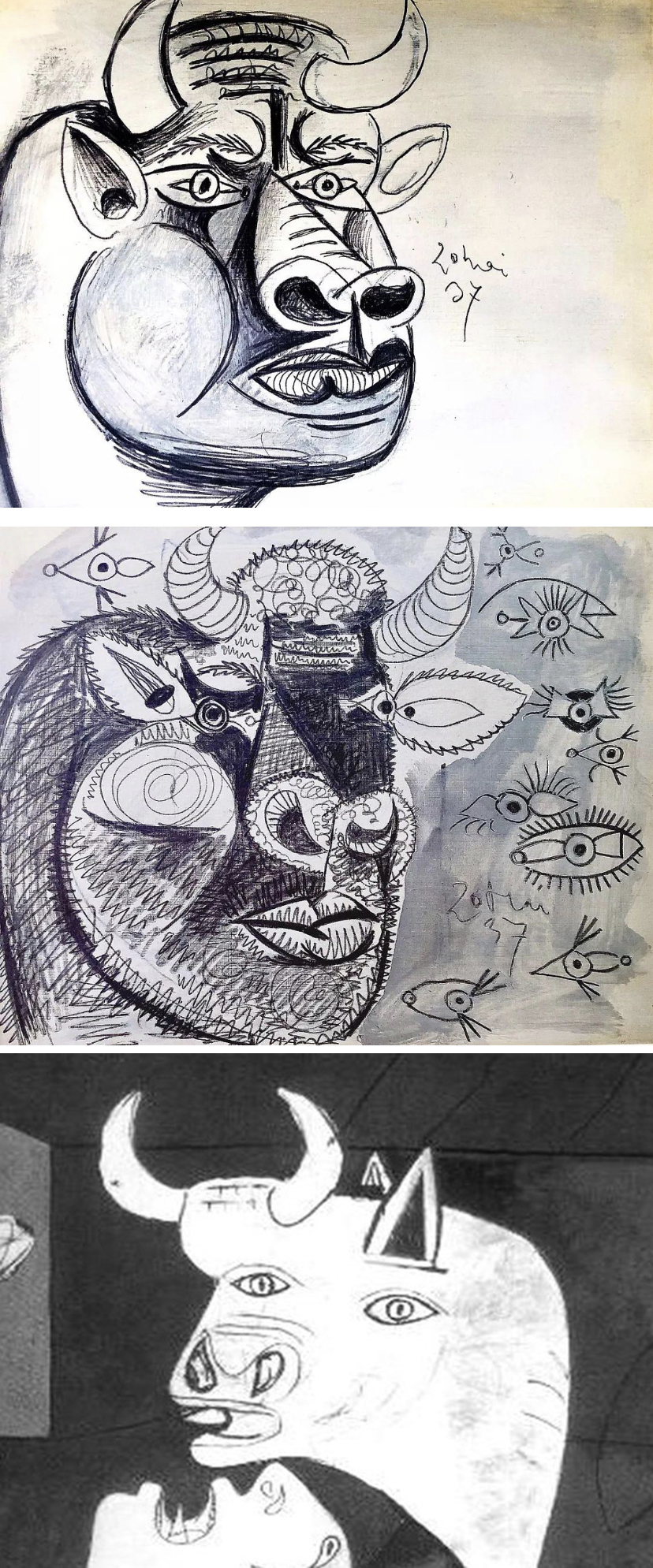

而就其画面形象创作来看,毕加索以符号的使用批判着法西斯的罪行。早在1945 年的一次采访中,毕加索就曾表示,画面左侧的公牛,虽然不能代表法西斯主义,但却是“残暴和黑暗”的化身,而马则代表了“人民”。

两只突兀的动物出现在破碎的人体之中,公牛面对惨相的无动于衷,与马的长吼嘶鸣,在强烈的对比间,又给观者以思考的空间。

在公牛的下方,一位母亲正怀抱着死去的孩子,人物的姿势很容易联想到米开朗基罗的《圣母怜子》,更加剧了事件的悲剧性。

在母亲的正下方倒下的则是手拿残剑的武士,肢体破碎,而在残剑旁,一朵小花静静开放,表明了毕加索对和平的向往。

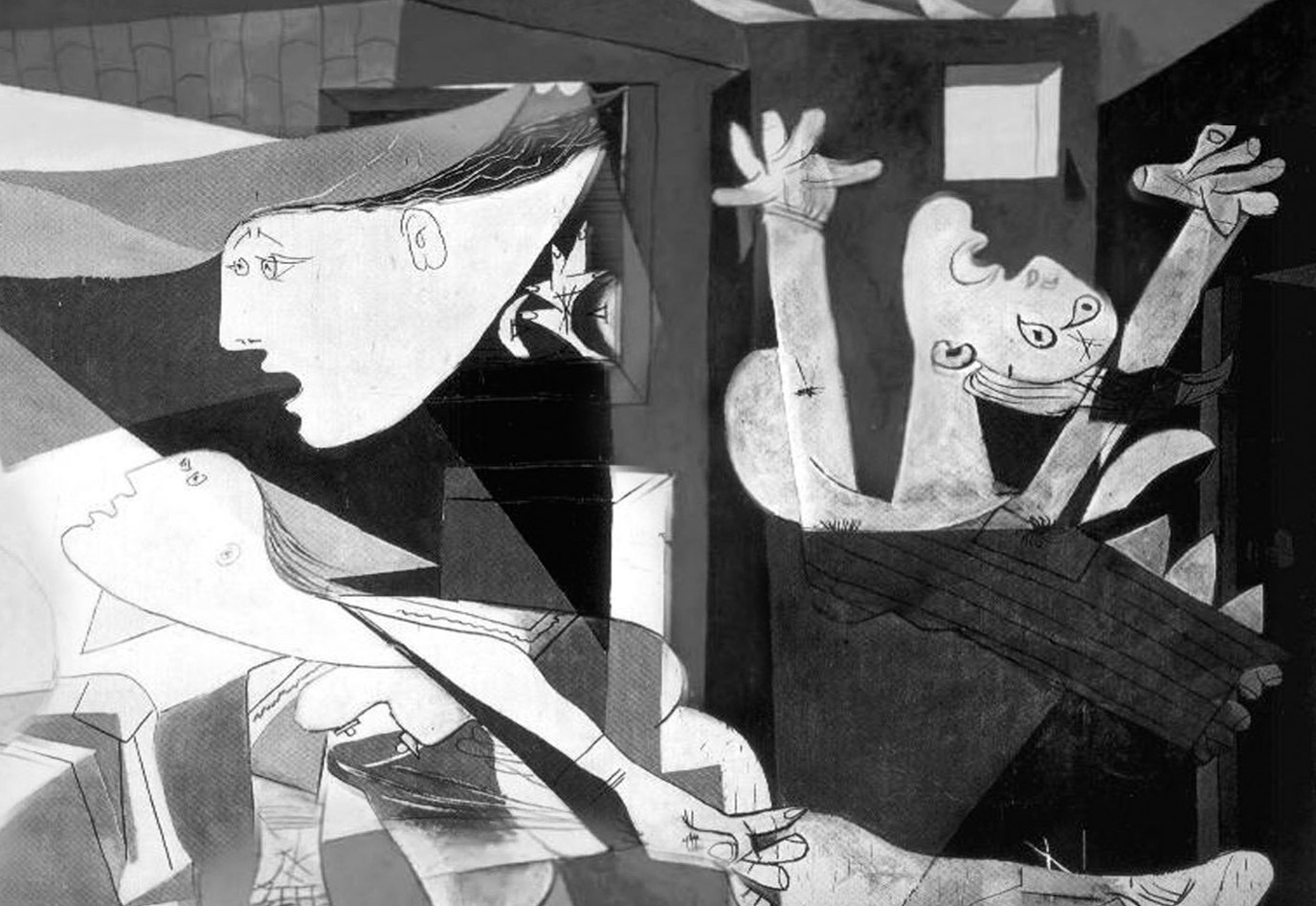

右侧是三位女性组成的画面,一位妇女伸着腿慢慢向前匍匐,像极了刚刚从轰炸中死里逃生的人,她那向前伸展的肢体展现着她对于生的渴望。

在这名女子的上方,另一位女子从窗户中探出,手拿蜡烛,直接延伸至画面的中心,黑暗中亮起的微弱烛光是对光明的向往,亦是对正义会胜利的肯定。

而画面最右侧一位女子从房顶跌落,张开的双臂,惊恐的神情,预示着她的悲惨结局。

《格尔尼卡》是毕加索盛年时期的集大成之作。作品融合了立体主义的变形技巧,及超现实主义的先验幻想。然而,作品的现实意义,远远超过其艺术方面的探索。

面对战争,对毕加索而言,“艺术不是装饰品,是用来迎敌的武器。”他说:“我的每一幅画中都装有我的血, 这就是我的画的含义。”

面对《格尔尼卡》这样一副支离破碎的画作,虽然画面依然抽象,但其饱含的真实情感,却能够轻易的感染面对它的人,唤醒我们对战争的厌恶和对和平的渴望。它时刻警示人性之恶、呼唤民主自由,从这个意义上说,《格尔尼卡》既是为我们,也是为我们的后代所作。

一场战争,一次轰炸,一幅巨作,一面反法西斯战争的大旗……《格尔尼卡》属于毕加索,也属于全人类。

关于《格尔尼卡》

作品灵感源自于法西斯对格尔尼卡小镇的暴行;

最传统的构图方式,承载着最具革命性的创新;

简单的黑白灰三色,渲染了画作的悲剧性色彩;

毕加索以符号的使用批判着法西斯的罪行;

展现了毕加索对于战争的批评和对和平的歌颂;

《格尔尼卡》是毕加索盛年时期的集大成之作。