《莎乐美》被视为莫罗象征主义的典范,它集中体现了象征主义的绘画特色。画作的技法是古典主义的,思想是浪漫主义的,但完成的作品却是魔幻主义的。

我们在明暗交界的西方艺术史,看到这样一个画家:一个孤独的、遐想的、梦幻的画家。

莫罗《莎乐美》(局部)

熟读圣经的人应该都很熟悉《莎乐美》的故事:

古巴比伦希律王作恶多端,他与其兄的妻子希罗底通奸,后来娶了她。

按摩西的律法,这是不道德,且不被允许的。施洗者约翰谴责两人结婚,希律王忌惮他的影响力,会引起叛乱,将他囚禁起来。

希律王对约翰有所顾忌,也没有刻骨仇恨,并不想处死约翰,但王后对他怀恨已久,一心要除掉约翰。

希罗底的女儿莎乐美应母亲的要求,答应为希律王献舞一场,前提是希律王必须答应她任何要求。舞毕,莎乐美要求施洗者约翰的头颅,希律王无奈之下只好应允。

贝诺佐·戈佐利《莎乐美之舞》

木板坦培拉 23.8×34.3cm 约1462年

华盛顿国家美术馆

这一经典故事历来见诸于宗教画,自文艺复兴以降更盛。戈佐利、提香、卡拉瓦乔等艺术家,都将莎乐美作为严肃的圣经故事描绘。

本就热衷于神话传说的法国画家古斯塔夫·莫罗,以他的理解,重新演绎了这个故事。

莎乐美

他笔下的莎乐美,与其他画家又有何不同?

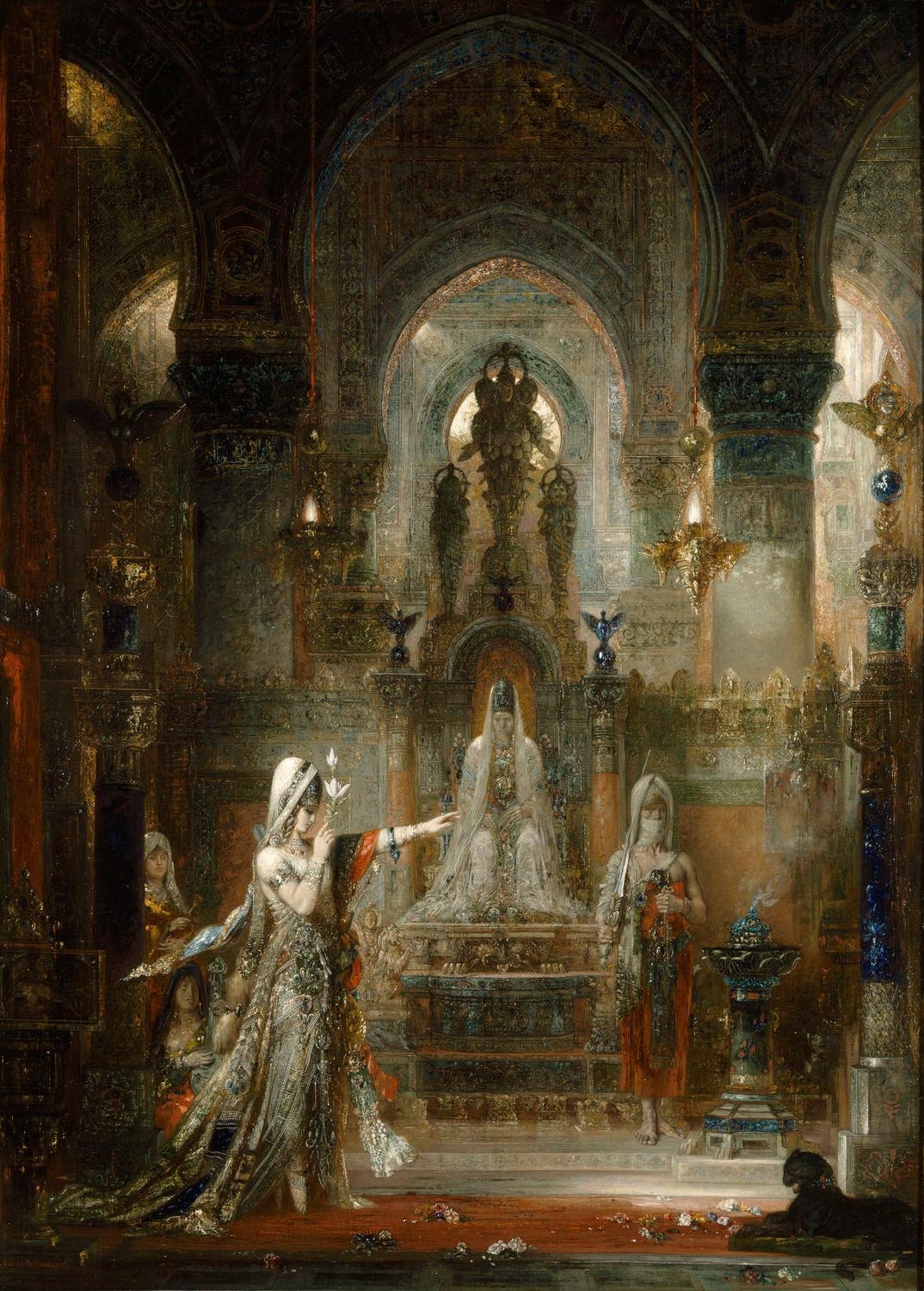

莫罗在这幅《莎乐美》中,描绘了莎乐美即将起舞的那一刻。

在一座充满东方情调的华丽宫殿中,好色的希律王,若隐若现地出现在暗淡的背景中,他的双腿闭拢,苍老虚弱的双手握着权杖放在膝上。尽管他已老态龙钟,仍色心不减,双眼正紧紧盯着莎乐美。

设计密谋的王后希罗底,半边身子隐入柱子后,画家粗略画出这个反面角色,甚至没有站立王座右边的刽子手画得精心。

老态龙钟的希律王

画面中最闪耀的无疑是莎乐美。她浓妆艳抹,穿戴着罗绮珠翠,被画得妖艳而神秘,冷酷而富诱惑力,极具视觉冲击力。

王尔德如此形容让人惊艳的莎乐美:她就像是白色玫瑰花的影子,映着银白的容貌。

莎乐美披着七彩面纱,于月光下舞动翩跹,惨白病态的美,在夜色中达到了极致。踮起的脚尖,在血泊中缓缓向前滑移,她伸出左手,右手则执着一朵大百合。

妖冶美艳的莎乐美

她的脸上带着高冷而又庄严的表情,开启那场邪恶之舞,甚至唤醒知觉已休眠的希律王。她的宝石耳坠跳荡着,衣裙光芒闪烁,从她的臂下,她的脚下,她的衣裙底下,迸射出一连串无形的火花,把男人们的心撩拨得火辣辣的。

在王尔德的同名作品中,如此描绘舞蹈时的莎乐美:纤细的双脚就像一对纯白的鸽子,它们就像树上两朵翩然起舞的白花……

《莎乐美》甫一展出,就大受欢迎。作品被视为莫罗象征主义的典范,它集中体现了象征主义的绘画特色。

欲望的纠缠,畸恋的爆发,背后的阴谋,诡异的氛围,都被他在这幅画里发展到极致。宝石般的璀璨的用色,营造出梦幻般的情绪,满足了当时人对于莎乐美的全部欲望和想象。

莫罗《莎乐美》

巴黎奥赛美术馆

莫罗是谁?他为何要创作这样华丽却邪恶的作品?

莫罗是法国象征主义的先驱,是法国国立美院的教授,他的学生,就包括大名鼎鼎的“野兽派”创始人马蒂斯, “超现实主义”画家达利。

莫罗的画作主题,以宗教传说和神话故事居多,且显示出浓厚的颓废气息——弑父娶母的俄狄浦斯、人首妖身的斯芬克斯、主宰命运的死亡天使……

他把作品置身于神话与梦幻的世界中,用虚幻的主题构思和矫饰的绘画形象,传达浓厚的、怪异的神秘主义情调。

莫罗《朱庇特与塞墨勒》

布面油画 213×118cm 1895年

巴黎莫罗博物馆

19世纪70年代,印象派绘画兴起,莫罗却坚定地站在反对印象派的立场,指责印象主义者的艺术只不过是浅薄的、记录式的、毫无思想的艺术。莫罗主张艺术应当是思辨的、富于哲理的思想的体现。

莫罗主张,绘画必须依靠思索、想象和梦幻才能获得。即便美丽的色调,也不可能从照抄自然中获得,他作品的色彩,光怪陆离,深沉而又闪烁。

莫罗《显现》1876-1877年

莫罗还创作了另一幅名为《显现》的同题材水彩画,更让人心惊胆跳,约翰被砍下的头颅,悬浮在空中,周围环绕着装饰性的光环,他的长发和地上的血迹遥相呼应。深受惊吓、半裸的莎乐美,在约翰犀利诡异的眼神中,脸上浮现出怅然若失的表情。

《莎乐美》完美地呈现了莫罗富丽的画面风格。宝石般的璀璨用色,营造出梦幻般的画面感。莫罗喜欢描绘人物华丽的服饰及闪烁的珠宝,不厌其烦,刻画每一处细节,环佩缨络,闪闪发光,显得格外华美神奇。华丽的服饰,繁琐的装饰花纹,都显出浓厚的东方风情。

莎乐美华丽而具有东方情调的舞裙

在画作中,画家不仅仅执着于美人与死亡、道德与权利的主题,还通过画面,全方位营造故事悲剧气氛。看似一出惊世骇俗之舞,背后却潜藏巨大的阴谋,邪恶、死亡隐藏在奢华的美丽幻影之下。

如此一幅华美之作,为何呈现一种颓废萎靡之气?

莫罗时代的法国,大革命失败,拿破仑征服世界的梦想幻灭,加之普法战争的打击,民众对社会现实感到厌倦和绝望,人心的颓废、失望,以及对精神世界的神往,自然地反映在艺术上。

莫罗的《莎乐美》,让莎乐美的故事在巴黎流传,也启发了文学家王尔德。在他的独幕剧中,莎乐美痴迷于施洗约翰却遭到拒绝。

希律王在她跳完“七面纱舞”之后,满足了她疯狂的爱欲,莎乐美最终以亲吻约翰的头颅而死。

比亚兹莱为王尔德《莎乐美》(1893年)创作的插画

通过莫罗的作品,人们的视觉认知也发生了变化,19世纪末唯美主义和象征主义大师心中,莎乐美逐渐成为象征情欲、死亡和美丽的女神。

有人评价:莫罗的技法是古典主义的,思想是浪漫主义的,但完成的作品却是魔幻主义的。

莫罗《莎乐美》(局部)

关于《莎乐美》

艺术家莫罗基于传统的《圣经》故事而创作;

作品为法国象征主义先驱莫罗所作;

《莎乐美》被视为莫罗象征主义的典范,它集中体现了象征主义的绘画特色;

作品完美地呈现了莫罗富丽的画面风格;

通过画面,营造故事的悲剧气氛;

至莫罗作品问世依旧,莎乐美逐渐成为象征情欲、死亡和美丽的女神。

莫罗《俄狄浦斯和斯芬克斯》

布面油画 206.4×104.8cm 1864年

美国大都会艺术博物馆