批判理论家的观点涉及现代文化、社会问题和消费主义的堕落影响。仅仅是这些,就已经能够证明他们在当今世界的重要性。

1967年4月,66岁的西奥多·阿多诺(Theodor W. Adorno)受邀在维也纳大学做了一场题为《新右翼极端主义的各个方面》(Aspects of the New Right-Wing Extremism)的演讲。

当时,德国极右翼的国家民主党(NPD)在六个州议会中赢得地方席位,成立不到三年便在选举上取得显著成功。曾流亡国外的大屠杀幸存者、新马克思主义哲学家阿多诺对此感到震惊。

因此,他在演讲中分析了那时新右翼民族主义的目标、资源和策略,将其与纳粹时期的“旧”法西斯主义对比。比如,第三帝国消亡20多年后,反犹主义政客如何利用诞生法西斯主义的土壤,极右运动又如何在西德部分民众中激起热情支持。

演讲后两年,阿多诺逝世。半个世纪以来,这场演讲一直作为录音带存在于世,不为广大公众所知。直到去年,它在德国被转录成书出版,成为畅销书。今年4月和6月,这本书的英文版会在英国和美国陆续面世。

一些评论者认为,阿多诺富有远见,五十年前对右翼激进主义源头的分析和警告在今天一样具有现实意义。他当年所担忧的事情和当下有不少相似之处,所批判的现象(如反犹主义、后真相政治、针对宗教和少数族裔的民粹主义蛊惑)正卷土重来,人们发现自己再次陷入与民族主义和右翼极端主义的斗争之中。

魏玛的气息在空中

据德国之声,2020年2月,自民党人托马斯·凯默里希(Thomas Kemmerich)借助右翼民粹主义的选项党(AfD)支持,当选德国图林根州长。这一结果在德国掀起轩然大波,不少民众走上街头抗议。社交网络上,许多公众人物指责自民党与基民盟“与法西斯媾和”,左翼党官方Twitter讽刺自民党“宁可和法西斯执政也不愿意不执政”。

左翼党主席里辛格(Bernd Riexinger)对德国之声说,这是德国政坛“黑暗的一天”,令人回想起了1920年代德国主流政党为纳粹崛起铺平道路的日子。“自民党、基民盟似乎都没有吸取历史教训……大选前, 每个党都强调不会寻求德国选项党的支持,但是这一承诺不过是一纸空文。”

图林根州在德国历史上具有特别意义,它可以说是魏玛共和国终结的起点,因为阿道夫·希特勒的纳粹党首先在那里立足。希特勒在1930年2月的一封信中曾写道:“我们在图林根州取得最大成功。今天,我们成为所有人赖以生存的政党。”

所以,这也不难理解为什么外界对此反应如此剧烈,一些人把2020年的德国和魏玛共和国相提并论。前内政部长格哈特·鲍姆(Gerhart Baum)警告说:“魏玛的气息在空中。”

斯坦福大学德国研究和比较文学教授阿德里安·道布(Adrian Daub)3月在《新共和》发表的长文《一缕魏玛的气息》(A Whiff of Weimar)担忧称:德国有重演纳粹历史的危险吗?他认为,图林根州更广泛的教训在于主流政党如何应对极端主义的威胁,这对所有西方自由民主国家来说都是一个教训,因为它们都在努力应对年轻化的强硬右派。

幸运的是,在舆论强烈批评和各大政党高层的压力下,凯默里希辞职并解散议会。但是,右翼极端主义在德国乃至其他西方自由民主国家的崛起却是如今不容忽视的现象。

以德国为例,2019年,选项党不仅在原东德地区的全部五个联邦州里成为州议会第二大党,也在欧洲议会大选期间的德国东部多个选区成为第一大党。而且,除了东边,西部地区的多特蒙德等城市同样也有极右思潮盛行的问题。

选项党在欧元区债务危机时诞生,起初主打反欧元、反欧盟路线。2014、2015年的难民危机期间,该党吸纳越来越多的排外、仇恨穆斯林势力,逐渐转向右翼保守民粹路线。而该党在德国东部地区异军突起,也大致起始于这一时期。对此,人们争论不休,比如一种常见观点认为这与东德历史有关,还有观点将其归咎于两德统一后出现的种种问题和全球化等。

阿多诺的演讲在回响

德国历史学家沃克·威斯(Volker Weiss)长期研究右翼极端主义,他为《新右翼极端主义的各个方面》撰写的解读文章作为结语收录书中。

威斯认为,阿多诺的哲学不仅仅是批判资本主义,还提供了一套对现代性的整体看法。他特别关注社会发展对个人的影响,探究进步可能多么解放,但也创造新的威胁。作为一个聪明的马克思主义者,阿多诺知道终止技术发展不可能也不可取。然而,他并没有陷入长期以来主导左翼的天真乐观。

阿多诺的思想建立在知识为统治者服务而不是解放的重大经验基础上,他看到启蒙运动在一定程度上达到技术进步的最高水平后,却变成新的野蛮时代。19世纪和20世纪提供足够材料来说明这一点。尽管“现代”(modern era)的概念现在被视为过时,我们现在更倾向于说是多样化的“现代性”(modernities),但阿多诺的核心问题在今天这个高度全球化的世界仍然具有现实意义。

在《新右翼极端主义的各个方面》中,阿多诺觉得,相比1960年代活跃的旧纳粹分子活动,西方民主体制的弊端才是德国极右翼的国家民主党在纳粹垮台20多年后崛起更重要的原因。他认为极右势力正从人们处于未被解放时代的失望中汲取力量。19世纪以来,人们被告知每个人都是自己命运的主宰者,但是他们总被无形限制所阻挡。这也是阿多诺为何将法西斯运动视为“民主的伤疤”(scars of democracy)。

威斯觉得,这些“伤疤”今天仍然存在。比如,如果你看看像欧盟这种官僚机构的民主赤字,越来越多的人更偏爱明确的权威,比如非自由主义的民族国家,而非难以理解、看似抽象的机构。所以,在社会心理层面上,阿多诺仍然有话可说。

早在1950年代,阿多诺就出版过《权力主义人格》,认为权力是某些人人格成分中的核心,具有这种人格的人更多关心权力,包括本身行使的权力和服从上司的权力。而这种特质和法西斯主义、反犹主义、种族主义密切相关。

记者、作家斯图亚特·杰弗里斯(Stuart Jeffries)在《金融时报》发表的书评则称,阿多诺认为,许多人希望一个由权力集团(他引用了当时不包括英国在内的欧共体)主导的地球村会使民族主义过时。相反,阿多诺说,“信念和意识形态往往会在客观形势使它们失去实质内容时,才会产生其恶魔般、真正的破坏性”。

所以,民族主义往往在民族国家最无能为力的时候变得最为强烈。同时,一个自动化和外籍工人的世界削弱了那些最可能支持民粹主义者群体的地位,而“夺回”国家控制权似乎是解决该群体地位下降和民主赤字的办法。

杰弗里斯觉得,阿多诺觉察到了民族主义者的自欺欺人。他注意到“一种过度紧张的民族主义和对它的怀疑,这种怀疑必须加以掩饰,才能说服自己和他人”。他也曾经目睹过这种群众性妄想,“向人们推销他们自己并不完全相信的东西,这种情况在希特勒时代已经很明显”。

“今天的极右运动仍然以这些灾难性特征为特征,一半是恐惧,一半是怀旧。他当时观察到的国家民主党的方法至今仍在使用。你可以在互联网上看到技术的完美如何与完全深奥的内容结合在一起。”威斯对德国之声说。

面对危机,阿多诺并不幻想右翼领导人可以转变为对话的参与者。这个想法肯定会让经历过二战的一代人皱眉。相反,他建议明确指出极右政治具有破坏性的方面和后果。最重要的是,他希望年轻人远离这些运动。威斯认为,“回想起来,这在当时是相当有效的”。

但是,现在不容乐观,大量德国年轻人支持选项党。正如威斯在书中所写的那样:“1960年代以来,许多西方国家的知识界一直由受过教育的精英和自由民主组成,但这两者的结合并非天赐之物,它可能会结束。”

法兰克福学派的预见在印证

和那一代许多欧洲知识分子相同,阿多诺不囿于一科,在哲学、音乐、社会学等均有建树。其中,他最为人熟知的是作为法兰克福学派成员,和霍克海默、马尔库塞、弗洛姆、本雅明、洛文塔尔、哈贝马斯等左翼知识分子组成学术共同体。

有意思的是,2016年12月,特朗普当选美国总统后不久,乐评家亚历克斯·罗斯(Alex Ross)在《纽约客》上发表了一篇名为《法兰克福学派预知了特朗普的来临》(The Frankfurt School Knew Trump Was Coming)的文章。

罗斯称,到20世纪末,看起来麦卡锡主义的危险已经过去,民权进步,言论自由获胜,自由民主遍布世界各地,法兰克福学派在许多方面被视为知识分子媚俗的产物。但是,最近这些年,它的声望再次上升。

“正如斯图尔特·杰弗里斯在他的新书《大饭店的深渊:法兰克福学派的生活》(Grand Hotel Abyss: The Lives of the Frankfurt School)中指出的那样,资本主义和自由民主的国际危机正在发生,这促使人们对被称为批判理论的著作重新产生兴趣。经济不平等和流行文化轻浮的结合,正是阿多诺等人心中的情景:大众注意力的分散掩盖了精英统治。两年前,我在一篇关于法兰克福学派持久性的文章中说,‘如果阿多诺看看21世纪的文化景观,他可能会因为看到自己最喜欢的恐惧得到实现而感到欣慰’。”罗斯写道。

罗斯认为,随着特朗普的当选,美国威权主义的潜在威胁一触即发,其特征已被阿多诺等人预见。早在1940年代,阿多诺把美国人的生活看成一种真人秀。现在,一位商人出身的真人秀明星当选总统。不管你喜不喜欢,特朗普既是政治现象,也是流行文化现象。阿多诺所说的消除“文化和经验现实之间的界线”则是社交媒体的通病,可以帮助我们理解今天假新闻的泛滥。

杰弗里斯同意罗斯的看法,觉得法兰克福学派确实有助于我们理解今天的民粹主义如何运作。在接受Vox的采访中,他称,法兰克福学派的主要贡献是他们坚持文化作为一种政治工具所具有的力量,并相信大众传媒的力量。他们仔细研究了这些工具在政治上的重要性,以及它所带来的后果。

在1920年代,这些学者想知道为什么俄罗斯的布尔什维克革命在几年前成功,而德国这样先进发达的工业化国家却没有社会主义革命。他们的结论是,文化和媒体的使用是压迫群众的主要工具,使得群众无法意识到他们正被压迫。

“阿多诺把艺术和文化区分开来,认为艺术提升和挑战现有秩序,而文化则恰恰相反。文化产业以一种保守方式使用艺术,也就是说,它用艺术维护现有秩序。因此,文化产业兜售一种意识形态,支持流行的权力结构。在美国,指的是消费主义意识形态。人们被性革命、流行音乐、大众文化的方方面面所吸引,每个人都很难感受到自己所受的压迫。” 杰弗里斯说。

所以,从批判理论的角度来看,特朗普显然是大众传媒时代的产物。他说话、撒谎和轰炸选民的方式可以很好地控制他们,尤其是那些没有历史感的人。

杰弗里斯称,“我欣赏批判理论家的一件事是,他们愿意在左派和右派中发现极权主义倾向。他们能够认识到,意识形态的单一是真正的危险”。

不过,就像那些批判理论家一样,他没有解决方案。

“但是,我们遇到的问题相当明显。无论你的政治信仰是什么,批判理论家都有很多值得学习的地方。他们的观点涉及现代文化、社会问题和消费主义的堕落影响。仅仅是这些观点,就已经能够证明他们在当今世界的重要性。”

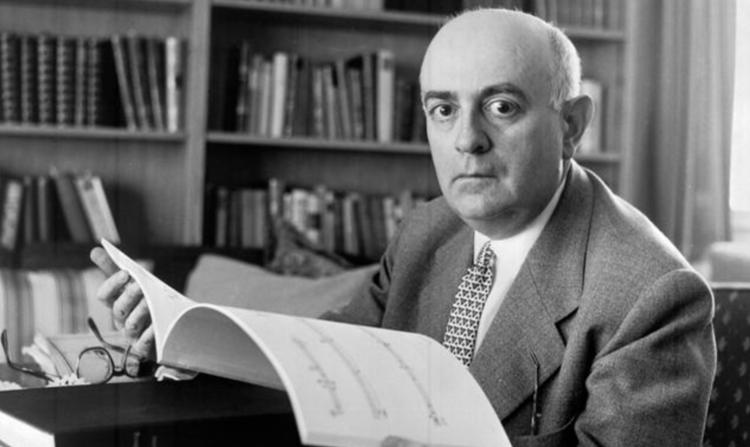

题图为阿多诺