在现实主义绘画大师米勒的《拾穗者》中,倾注的不仅仅是一个画家对于绘画的执着,更多的是他对劳动生活的热爱,和对农民的无限景仰。画中浓缩了米勒对于生活本质的理解和强烈的社会批判意识。

我生来只知道土地,所以将我在土地上劳动的所见所感,都忠实的表现出来。

——米勒

当过去的影响使我越来越脱离自然时,是米勒让我重归自然。

——梵高

你或许不知道“巴比松”画派,也未必知道米勒,但一定对油画《拾穗者》有些许印象,毕竟它曾出现在我们的中学美术课本上。

这幅绘制于1857年的《拾穗者》,是现实主义绘画大师让·弗朗索瓦·米勒(Jean-Francois Millet, 1814-1875年)的代表作。

米勒是19世纪法国现实主义代表画家,常被看作一位田园牧歌式的农民画家。

在当时法国农村,农人收割麦子过后,麦田里还会留下一些细细碎碎的麦穗麦粒,于是便有了拾穗者。

这并非农人收割不仔细,而是他们有意留下这不多的谷物,让那些没有劳作能力的孤弱妇人,拾去充当食粮。这是当年农村的传统,也是农人间最质朴温暖的帮扶。

米勒的《拾穗者》描绘得便是这样的场景。

《拾穗者》的画面布局看似随意,却给人一种平稳、安静祥和的感觉。

艺术家以黄色的田野为背景基调,远方的景物被移拉得异常渺小,从而更加凸显位于画面中心的三位农妇,形成了强烈的视觉对比。

衣着老旧的农妇,弯腰捡拾着麦穗粒儿。低下的面庞十分模糊,以至于我们无法识别出她们到底是谁。

米勒用这种概括性的手法,将底层劳苦人民的身影凝聚在这三个农妇身上,画中人物含蓄深沉,具有雕塑感。

在色彩处理上,红蓝色的帽子、蓝色的布裙,与黄白色背景形成对比,使色调不至过于偏暖,并提亮了整个画面。

并且,米勒采用深色明暗对照法,将画中的对比色渐渐地揉在了一个色调之中,使得画中的三位女性仿佛从大地中浮现出来一样。

在这幅画中,米勒倾注的不仅仅是一个画家对于绘画的执着,更多的是他对这种生活的热爱,和对农民的无限景仰。

然而,与同是现实主义画家的库尔贝一样,米勒也遭遇了不被主流认可的境况。

法国公众并不待见《拾穗者》这样的作品,即使是1848年民主革命之后,他们也依然看不起这样的绘画内容。

因为在当时的中产阶级眼里,贫苦的劳动人民与危险的工人阶级并无二至。而“拾穗”这个流传已久的传统,也被资产阶级视作底层乡巴佬抢夺他们财产的粗鲁之举。

然而,现实主义的出现,一方面是为了对抗当时虚伪艳俗的法国宫廷绘画;另一方面,艺术家参与到社会批判中,赞美自然,讴歌劳动者的形象,揭露社会现实,从而唤起人的良知。

米勒正是因为见识过中产阶级的傲慢无礼与骄奢淫逸,那段城市生活,激起了他的社会批判意识,才能够使他如此亲近农民、亲近真实。

米勒的一生几乎都与农村、土地纠缠在一起。是农村、农民题材把他的无限才华激励了出来,也浓缩着米勒对于生活本质的理解和强烈的社会批判意识。

1849年,巴黎发生霍乱,米勒迁居到巴黎郊区枫丹白露附近的巴比松村,这时米勒已35岁。在这个穷困闭塞的比松村,米勒结识了柯罗、卢梭等画家,一住就是27年。

对米勒来说,这个决定,再正确不过了。在巴比松,他每天上午田间劳作,下午画画。

生活、记录、表达同步进行。那些落日余晖、牛羊成圈、袅袅炊烟,为他的画作添加了更多诗意的情绪,那些勤勤恳恳、善良勤劳的农民,为他的画作带来了人性的光辉。

最终,他在这片土地上画出了《拾穗者》《晚祷》《播种者》等史诗级名作。

米勒描绘那些从来不曾在历史上留下名字的一群人。他用朴实简练的艺术语言,将自己的社会理想寄托于画面中。

他用画笔为人民的贫苦与饥饿、困顿与焦虑发声,同时歌颂劳动人民的淳朴善良和坚韧性格。他将自己一切的情感与精神,都寄托在这乡间田野的粗狂之中,他将那些无名之士塑造得如神一般,作品尺幅虽小,却有着史诗般的伟大气息。

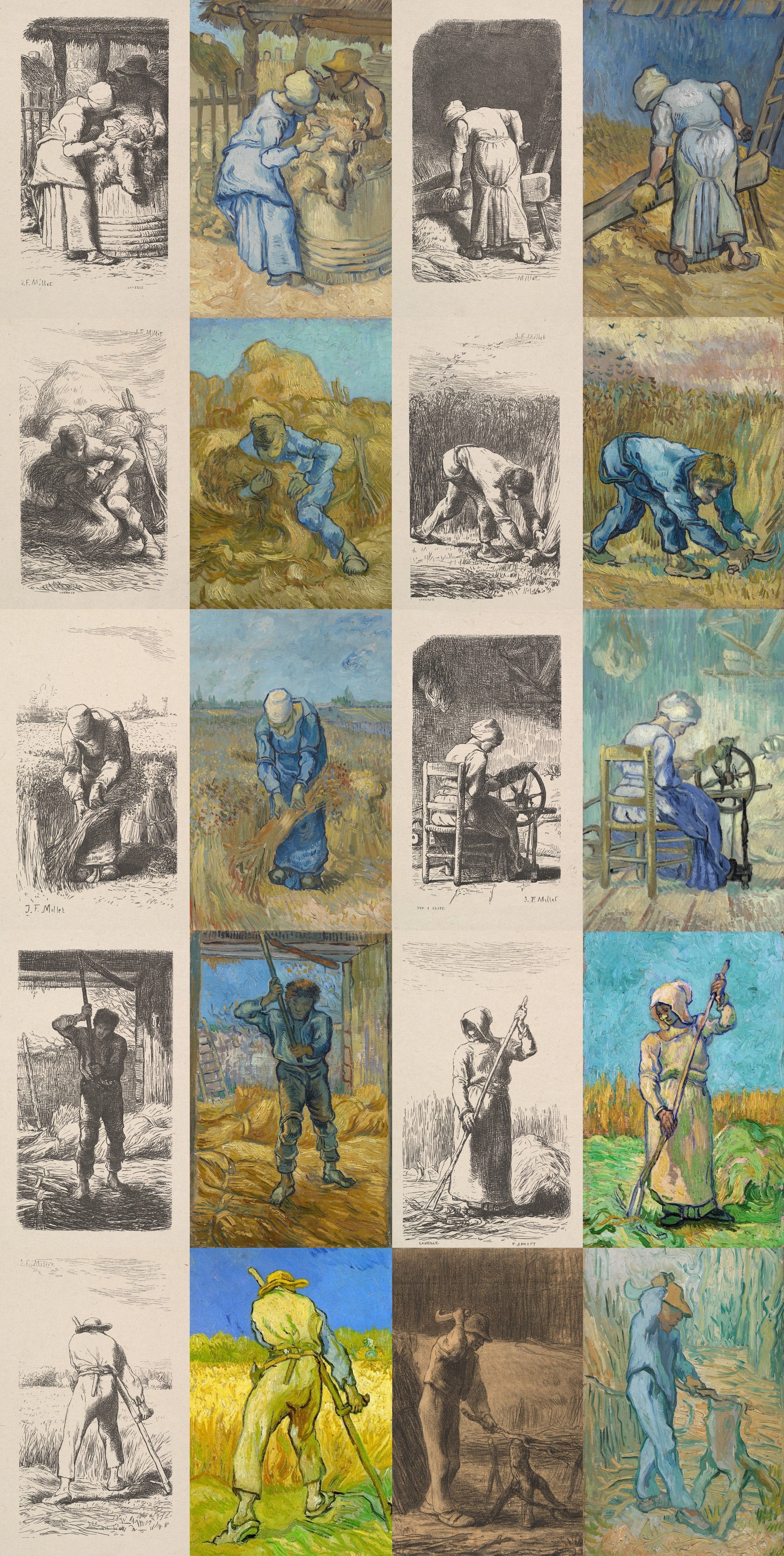

也正是米勒,这位号称“农民画家”的开山式人物,指引着日后的艺术家忠实于自然、真实和人民,其中最具代表性的就是梵高。

梵高出生于1850年,七年后,米勒绘制了《拾穗者》。三十年后,梵高也宣称自己是“农民画家”。在梵高眼中,生命与艺术之间的界限从来不是泾渭分明的,他们甚至可以互相交织、跨越。

在梵高将他的作品与想法,一次次诉说给资产阶级家庭和朋友听,得到的回应却是嘲讽的时候,是米勒的作品让梵高重新疯狂了起来。一直以劳动人民为主要题材的米勒,在梵高的心中闪烁着永远耀眼的光辉。

关于《拾穗者》

《拾穗者》是法国现实主义画家米勒的代表性;

作品以雕塑般概括的手法歌颂穷苦劳动人民;

画面传达了一种平稳、安静祥和的感觉;

画作表现了画家对农村生活的热爱,及对农民的无限景仰;

作品尺幅虽小,却有着史诗般的伟大气息。