《但丁之舟》以充满活力的布局、鲜明的色彩笔触、新颖的审美观和表现手法,动摇了过去的审美习惯,发起了向学院派的挑战。

色彩比素描重要,想象比知识重要。

——德拉克罗瓦

我们都用德拉克洛瓦的语言画画。

——塞尚

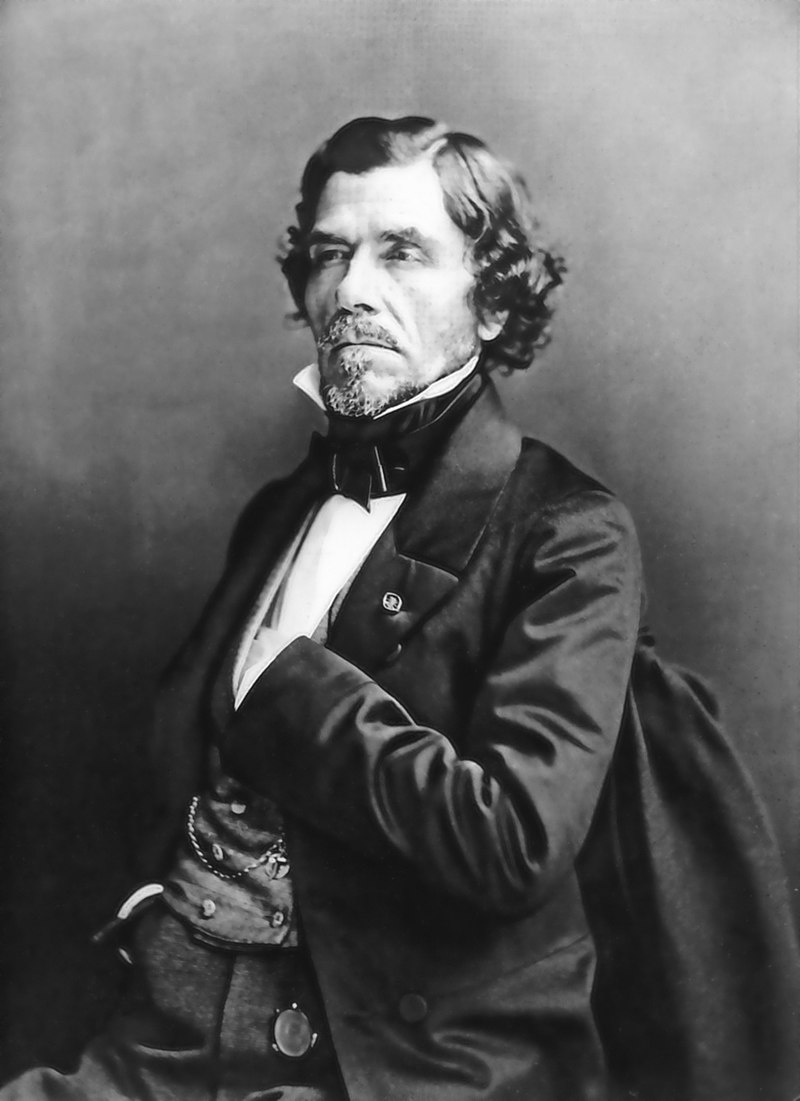

1822年,年仅24岁的德拉克罗瓦,带着一幅画闯入巴黎艺术界,在当年的卢浮宫沙龙展出,引起了轩然大波。

与前辈大卫、安格尔等人的古典画风截然不同,这幅画以充满活力的布局、鲜明的色彩笔触、新颖的审美观和表现手法,动摇了过去的审美习惯,向已经陈腐的学院派传统展开了全面的挑战。

此作也使德拉克罗瓦成为日后掀起艺术革命的旗手,奠定了其在法国浪漫主义画派中的核心地位。

这幅画就是《但丁之舟》,又名《但丁和维吉尔共渡冥河》。

画作取材于但丁《神曲》,表现善与恶的矛盾。

在《神曲》中,维吉尔是但丁地狱之行的引导者,是精神上的老师,但丁称其为“善良的老师”、“我的向导”、“父亲”、“我的主人”。

通过地狱之门后,但丁看到了深渊冥河,无数的罪魂被冥河摆渡者殴打、驱赶。乘船摆渡通过冥河,但丁才和维吉尔来到地狱第一层,之后但丁将目睹地狱九层不同的罪与罚。

船头围裹着长条蓝布,正在摇橹,为他们带路的赤身男子是佩勒吉——古希腊神话中彼奥提亚的国王,因为放火烧了德尔菲,被阿波罗送到了地狱之城塔尔塔罗斯。

赤身裸体的受困灵魂被浸泡在冥河中,冰冷扭动着身体,呈现出各种姿势。他们紧紧抓住小船,仿佛看到了带他们逃离苦难的希望。

为了上船,有的人居然连牙齿都用上了;离我们最远的人为了登上小舟急红了眼;处在前景正中,背对着我们的罪恶灵魂,正蹬着女人的肚子借力往船上爬;还有扭打一团的两个半身人物形象……丑恶尽显其中。

左下角,那个最苍白的灵魂正用手指着前方,仿佛在向但丁哭诉:“求您了,把我带回去”。

这些灵魂在人间时妄自尊大、罪行累累,无善可录,死后还在这里咆哮如雷,丑态尽显。

单薄飘摇的小舟,在浪花翻卷的冥河中,被这些灵魂翻搅得更加摇摇欲坠,有随时翻船的危险。这幅如戏剧一般的绘画,在他们肢体的冲突中,达到了高潮。

艺术家甚至巧妙地设置了一束聚光,打在主角的身上,让但丁和维吉尔这两个形象的色彩更加鲜明,让挣扎在冥河中的灵魂更显煞白。

这种悲剧性的情绪表达,德拉克罗瓦显然受到了米开朗基罗的影响。在米开朗基罗的《最后的审判》中,也描绘了灵魂在冥河中被驱赶的图像。

不同的是,这些被判有罪的灵魂,要被迫下摆渡船,进入地狱接受相应的惩罚。

德拉克罗瓦用另一个世界可怖的景象和悲剧性的主题,暗示了现实世界的丑陋与不堪,也表明了自己的民主思想。

当这幅画展出时,受到进步艺术家和思想进步人士的赞扬,年迈的艺术大师格罗,甚至为德拉克罗瓦送去了一幅精美的画框。

但这幅画同时也受到学院派画家的讥讽、嘲弄和攻击,官方甚至不予展出。尽管如此,人们终于发现,沉闷的法国画坛出现了一位卓越的天才,希望又恢复了,新古典主义更显得暗淡无光。

《但丁之舟》画面的左上角,笼罩在浓雾中的建筑景观代表着现代文明,预示着但丁是从现实中来,也暗示了德拉克罗瓦的社会革新之意。

当时的法国正值大革命之后,西方资产阶级与封建地主阶级最后的搏斗时期。

在艺术界,德拉克罗瓦以年轻的姿态搅起一波浪潮,但其实他非常尊重传统,继承了文艺复兴以来的威尼斯画派、伦勃朗和鲁本斯的成就。

他还欣赏当代进步艺术家,尤其深受浪漫主义先驱籍里柯的影响,特别是《梅杜萨之筏》在某种程度上影响了《但丁之舟》。

他与诗人波德莱尔、音乐家肖邦是好友。

德拉克罗瓦参加过国民自卫军,他强烈地向往自由、民主,极为蔑视这个时代,蔑视这粗俗的物质主义和对进步自鸣得意的信念,所以他的艺术大都带有某种血腥的革命性——因为他要变革、要逃离这个时代。

他的浪漫主义激情就像火山一样迸发出来,发出巨大的叫啸,如同狮子捕食一般,一气呵成,所以人们称他为“浪漫主义狮子”。

一直以来,德拉克罗瓦都是艺术史上最闪耀的星,他在世时,作品一直被展出在沙龙的重要位置,他离世之后,成为众多艺术家的灵感源泉,从莫奈到毕加索,从塞尚到马蒂斯,都将其视为精神指引和榜样。

关于《但丁之舟》

根据意大利著名诗人但丁的《神曲》而作;

画作表现地狱中戏剧性的一幕场景;

画家借地狱场景,暗示了现实世界的丑陋与不堪;

在19世纪法国艺术界引起了轩然大波;

德拉克洛瓦通过画作表达了自己的民主思想。