她们问他关于生孩子的问题,避孕的问题,月经的问题,白带的问题,人流的问题……他在其中看到了女性的焦虑。

经血该是什么颜色?在一段视频里,科普博主六层楼把经血由浅到深,分成六个色号,聊了聊影响月经血颜色的几个因素。

“月经血当中静脉血达25%左右,所以颜色本身就是偏深的,流出过程中颜色还会变得更加深,这是为什么呢?”

六层楼一边讲解着,屏幕上闪过一行字:色号4、5、6。视频的后半部分,沾着蓝莓酱和龟苓膏的卫生巾和棉条特写出现在镜头前,一条条弹幕飞过:“过于真实”“放下了手中的龟苓膏”“棉条好评”……直观的形态并没有吓退年轻人们。

六层楼科普月经血颜色

末了,六层楼告诉大家:不要担心,不要焦虑,这些颜色都是正常的,不是什么宫寒。

虽然每月都和月经打交道,但女性们未必足够了解月经。在微博私信里,六层楼发现了这一代年轻女性对自己身体的疑惑,其中就包括偏深的经血颜色。

他每天收到四五百封来自不同网友的私信。她们问他关于生孩子的问题,避孕的问题,月经的问题,白带的问题,人流的问题……他在其中看到了女性的焦虑。

当女孩们更了解自己的身体

六层楼需要不断传播这样的知识:

“‘宫寒’是解放后才出现的伪概念。”

“红糖治不了痛经。”

“蹭一蹭有可能怀孕。”

……

如此种种。六层楼写了超过800篇、总共150万字科普文章,发布在微博、豆瓣、公众号等平台,每月的全网阅读量超过3亿。去年,针对那些最常见妇科问题的解答,他集结成一本《女生呵护指南》,目前销售20多万册,是图书热销榜上的常客。他还录制了70多个科普视频,用各种道具、食物演示人体的生理状态和运作原理。

2015年,他创立了女性健康自媒体平台“第十一诊室”。2019年,他被评选为微博年度十大影响力健康医疗大V。

《女生呵护指南》封面

这要从六年前的一个偶然发现说起。

2014年元旦假期刚过,还在三甲医院妇产科做医生的六层楼注册了一个豆瓣账号。一个小组引起了他的注意。

这个小组叫“拒!绝!妇!科!病!”,开贴的楼主绝大多数都是女性,发言基本都涉及非常具体的妇科问题。在这些帖子中间,六层楼看到有很多人都在咨询“宫颈糜烂”。

宫颈糜烂这个“病名”,从2008年开始,就在中国医学生的教材里被移除了。它不是病,而是一种生理现象,由宫颈柱状上皮外移引起,不需要治疗。这样一条妇科常识,对当时豆瓣小组里的相当多女孩来说,却是陌生的。

在百度输入“宫颈糜烂”进行搜索,你能看到第一屏的搜索结果中,“治疗”宫颈糜烂的相关文章和网贴仍旧赫然在列。

他开始用自己所学到的知识和经验给女孩们进行科普。可女孩们知道了这些生理知识,就能保护好自己吗?

在做科普的过程中,他慢慢发现,困扰女性的,不只是生理知识而已。

六层楼的部分视频作品 来源:bilibili

“我发觉很多女性认为保护自己这件事情没那么重要。在一段恋爱关系里,她会认为爱情更重要,获得对方的认同更重要。她们容易把自己放在一个相对次要的位置上。”六层楼收到大量的女孩叙述,对方说不戴安全套才是爱他的表现,于是她为了证明自己的“爱”,就答应了,同时也将自己置于更高的健康风险中。

有些提问早已超出了妇科专业。有年轻女孩的妈妈觉得女儿胸部发育不好,也发私信问他。“她认为当下大胸是符合男性审美的。女儿的胸部如果发育更大,就能嫁个好人家,下半辈子就有着落了。这就是她的一个设想。”

在这些提问里,六层楼看到一套近乎于密不透风的、规训女性身体的价值体系。

一个大四女生发私信给六层楼。在医院确诊为子宫发育不良后,她开始感到恐惧和迷茫,担心自己这辈子都无法“谈一场没有顾虑的恋爱”。

这种把生育和恋爱、婚姻和人生幸福挂钩的认知在年轻一代身上并不少见。而这种认知,在六层楼看来,导致女性“至少要承受10~20年的生育焦虑”。她们在很年轻的时候就开始担心,某种疾病、某种药物会不会导致以后不能生孩子。

可另一方面,很多人并不真的了解生育的成本和代价。在一篇题为《怎么没人告诉你生育中的屎尿屁?》的文章中,六层楼细数了生育对女性健康可能带来的种种负面影响。在生理层面,这对女性是一件弊大于利的事情。六层楼写这篇文章的初衷是,希望人们能理性看待生育中的风险利弊,自主地做出选择。

但这篇文章相当“招骂”。有人说他“只会讨好女性”,还质问他“身为一个男的,怎么老帮女的说话”。而当他写关于备孕的文章时,又有人骂他是在“鼓励生孩子”。

六层楼觉得莫名其妙。“我学的是妇科,只是在分享和传播自己专业的知识,怎么就成了鼓励或者反对生孩子了?”

六层楼

把人还原成人

六层楼的头像非常清晰地定位了自己的专业:半颗草莓的横截面。痴迷于精细的外科手术技巧,上大学的时候他选择了妇科,主攻妇科肿瘤方向。

临床上工作几年后,六层楼从某三甲医院妇产科辞职,开始全职做科普。这个决定在当时并不被他周围绝大多数的人所理解,包括他的父母——一个河南考出去的孩子,能留在北京当医生,在老一辈人看来既体面又稳定。“他们看不到比这更加正确的人生选择了,甚至觉得其他路径就是‘邪门歪道’。”

半颗草莓——六层楼的头像非常清晰地定位了自己的专业 来源:weibo

六层楼的医生职业生涯里,一名19岁的原发性绒毛膜癌患者给他留下了很深的印象。这个女孩以前从来没有体检过,在确诊之后,经历了“漫长的手术-化疗-复发-手术-化疗-再复发”的过程。

每一次女孩复发,他都觉得很挫败。“同病房的病人陆陆续续都出院了,只剩下她一个人,就连过年她也不能回家。”

最后一次手术失败后,六层楼在电梯里哭了起来。“如果时间可以退回到一年前,我多希望可以提醒她早点去检查啊!”

他现在觉得,做科普能帮到更多数量的人。一个医生可以精确统计自己一年做了多少台手术、看了多少个病人、开了多少种药,但一个科学知识的传播者,却很难说清自己的科普工作到底帮到了多少人——一篇文章可能有上万、上十万的浏览量。

现实中,女性们对妇科疾病的耻辱感,可能会令一些人不太愿意踏入妇科门诊。社会观念将妇科疾病和性生活史挂钩,而对性的耻感进一步导致对妇科疾病的耻感——真实情况是,跟性相关的妇科病只是冰山一角,有很多妇科病跟性行为无关。“墨守、认同妇科疾病和性之间的隐喻,就可能造成一个人拖延疾病、错过治疗时机,或者说把小病拖成大病等等这样的问题。而这背后更深的问题在于,依旧不少人认为性是肮脏的,由性产生的疾病也更肮脏。”

六层楼讨论的话题几乎不设禁忌。那些被人难以启齿的器官、症状、生理现象等等,都以一种大方、坦荡的方式被展现。

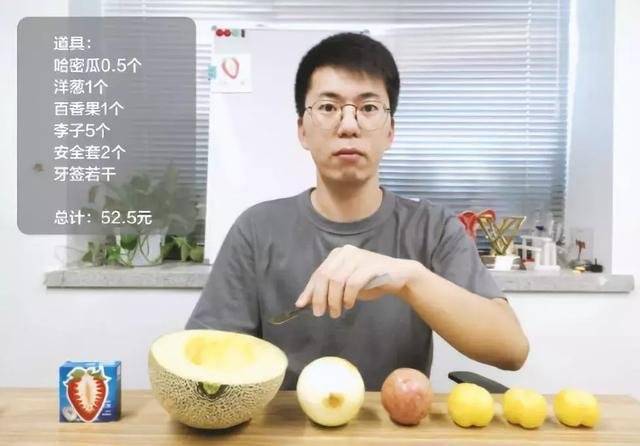

六层楼用西兰花做科普道具

他用草莓和西兰花当道具,教人辨别尖锐湿疣和假性湿疣,也用甜甜圈比喻不同状态下的宫颈,用杨梅汁演示月经量,用哈密瓜、李子和百香果讲子宫肌瘤,用酸奶、牛奶、冰淇淋、巧克力糖浆、臭豆腐等演示不同形态和健康状况的白带。 “性器官和我们身体的其他器官到底有什么不同呢?我们从什么时候开始认识眼睛鼻子耳朵,就应该从什么时候开始认识我们的性器官。”

六层楼用甜甜圈演示不同状态下的宫颈 来源:weibo

带着困惑的科普博主

知识从来不在观念的真空中传播。成为科普博主的这几年,六层楼心头也生出许多困惑,这些困惑,已经超出了妇科的专业——它们更多是关于这个社会如何看待女性,而这些观念又是如何形成。“我三十岁,远没有达到不惑的年纪。如果我能帮一些人解决问题,那当然很好,但如果一时间有些问题我自己也没想明白,那我就继续想,可能明年、后年,我对这些问题的看法又会更深一层。”

他组建了一个科普团队,里面包括十几个长期供稿的三甲医院医生,以及十个全职的编辑,还有商务、运营等。这个团队保证着公众号“第十一诊室”的日更,而他本人则主要负责微博“六层楼先生”的内容生产和运营。

半年前,六层楼开始捣鼓一个新的视频项目。他请了十二个女性相关行业的从业者,六男六女,和他们在镜头前聊聊跟女性消费、生活方式相关的话题。第一期,他请到的是美妆护肤博主“我就是锁骨达人”。

六层楼和美妆博主“我就是锁骨达人”的对谈

锁骨的工作是帮助他人变美,而六层楼对“美”存有相当多的困惑。在视频中,他举了一个例子——一项研究发现,男童的家长更在意孩子是否有天赋和足够聪明,而女童的家长则更在意孩子是否乖巧和漂亮。这种我们从幼年起就接触的偏见,是否会导致女性更在意自己的外表?

六层楼从前并不太理解一些个体对美的执念。但是通过和锁骨的聊天,他发现在一些行业,比如美妆这个领域,美就是基本的职业操守。“以前对一些茶不思、饭不想追求美的人,会抱有一种恨铁不成钢的心态。现在,我仍旧认为这一整套规训的体系是有问题的,但我能理解这些个体了。”

对女性身体的规训并不局限在手脚、皮肤、头发等等看日常生活中轻易可见的组织或器官上,也施加在那些包裹在衣服里、不轻易被人谈论的性和生殖系统中。

有女生向六层楼咨询私处颜色的问题。他索性写了一篇《私处的颜色谁说了算》。除了在生理层面上普及影响私处颜色的原因之外,他花了更大的篇幅来阐述关于私处颜色的偏见和思维陷阱:

“一旦我们给颜色赋予深层含义之后,就有了好坏之分,本来黑色/深色没什么错,错的是部分恶臭的人赋予这些颜色的含义,……你要问问自己是谁在制定标准又是谁在拥护这些标准,你又为什么在意那些标准和评价?”

六层楼科普视频截图 来源:bilibili

他把这些市场现象看在眼里,但却并不期待能和这种消费主义下的迷思达成共识。他也并不认为,自己的科普能够解决女性的普遍焦虑。

有人想给外阴整形。但从一个医生的角度看,她可能并没有达到手术指征——仅仅是为了“对称美”,她原来的情况也并不影响正常的生活。六层楼更倾向于认为,私处整形是一种市场创造出来的不合理需求。“美的标准变得单一了,变成了固定的几个条件,要你是对称的,腰是A4的,腹肌是八块的……这就好像我以前老家那边的人卖苹果,得拿一个板子上挖一洞,通过这个洞的苹果才拿去卖,不通过的就不卖。”

六层楼用食物当作道具,讲解生理知识

不少网友夸他“三观正”,说他为女性的权益说话,是“不多见的男性”。但六层楼对这些夸赞,保持着一种警惕——他在警惕自我感动。在分享知识、分析问题时候,他并不想站在一个男性的角度,而是力图站在一个“人”的角度。

“我们不能说一个男人,拥有一些最基本的理性和道德观,就夸他是个‘好男人’。”常识没有性别。