“我觉得自己就像火柴一样,把自己擦亮了,人们会关注到你,但话题热度一退,火柴马上就灭掉。我害怕不被关注,只能不断想各种方式把自己点亮,一直保持这种状态。”

图文:朱玲玉

编辑:王晓

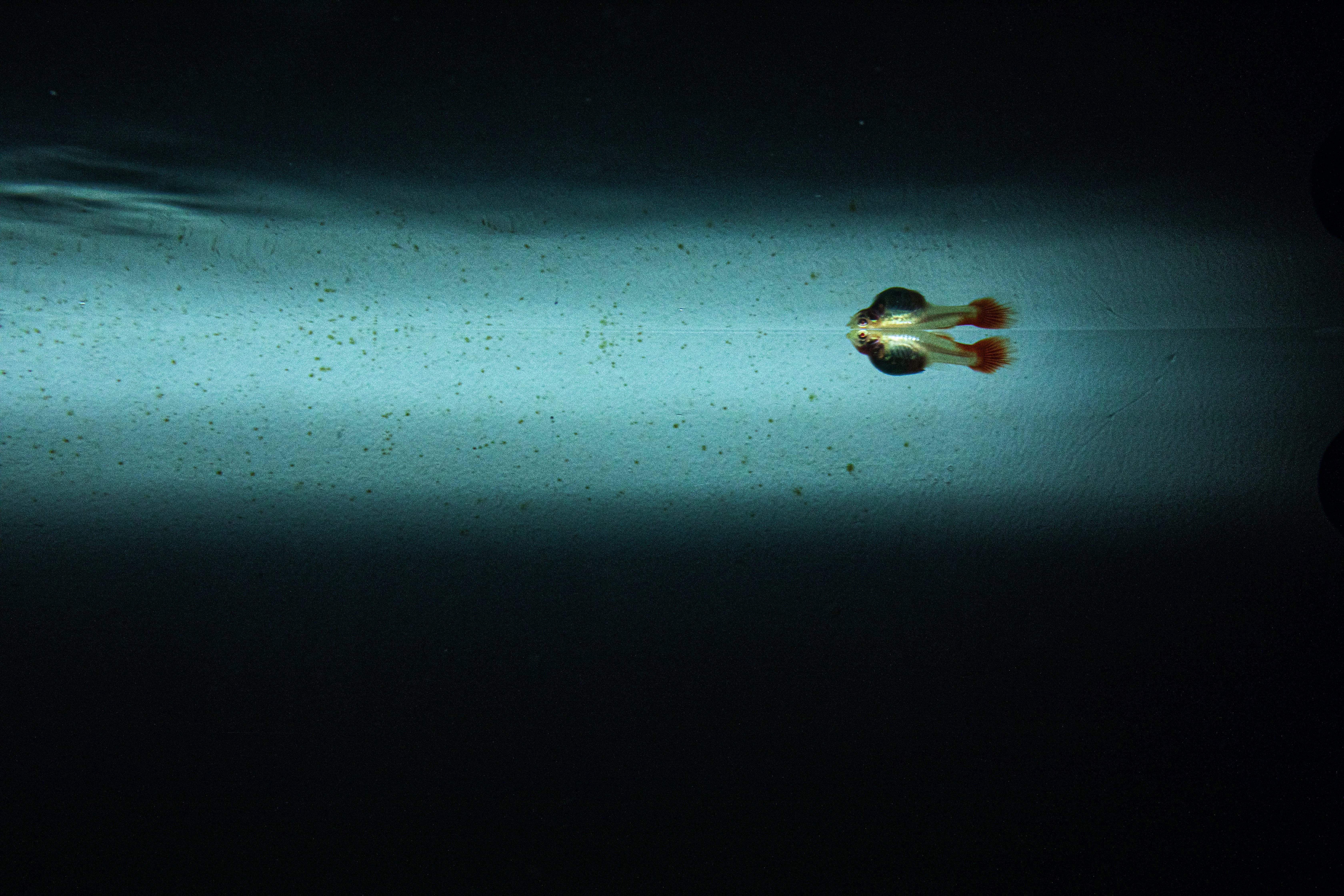

王蕾蕾坐在车上,拍了条隧道的视频发给我。

视频里,一条黑黢黢的幽长隧道,焦点笔直地朝向出口。出口有光,很强的光。“你把视频倒着放,就能明白变盲的感觉。”王蕾蕾说。我试着放了,我眼看着那道强光越变越暗,越变越小,缩成针孔般的光斑,直至不见。

王蕾蕾就是这样彻底坠入黑暗的。从她10岁那年开始。

那一年,她被确诊为“视网膜色素变性”。发病多在儿童期,最初只有夜盲症状,随着病情恶化,视力逐渐下降、缩小,最后呈针管状视野,随至失明,如同那条倒着播放的隧道。

在外人眼中,王蕾蕾算是盲人中的幸运儿——她个高、漂亮,而这确实也给她带来了更多的机会和选择。1996年,王蕾蕾当起了模特,十年间费力隐藏自己的视障问题。十年后,由于视力近一步恶化,她不得不告别T台,沉寂十余年。2017年,王蕾蕾背着“盲人模特”、“最美盲人妈妈”等标签,在多个综艺节目中迅速“走红”。如今,当主播、录视频,成了她的日常。

2017年,王蕾蕾获得“环球小姐”大赛全球第四名。供图/王蕾蕾

从1987年的755万人,到2019年由中国盲人协会提及的1731万人,全国视力残疾人数在总人口中的占比从0.72%上升至1.26%。这意味着每八十个中国人中,就有一个视力残疾者。而其中,从事推拿师是九成中国盲人的生存选择。从进入盲校的那天开始,他们就注定了一眼望穿的人生走向。就好像娄烨电影《推拿》里的推拿师一样,最疼的地方始终被那个看不见的世界锁住,并且很难为明眼人的世界触碰。

“但凡有个残障人可以跳脱这样的命运安排,社会就普遍认为他们‘身残志坚’。”王蕾蕾说。这些年,她始终愿意站在人群中央,把那部分疼痛解锁给明眼人的世界。

长达五个小时的电话采访中,她可以根据我在麦克风里的细微动静,精准敏锐地判断出我的一举一动,包括什么时候变换了坐姿。见面时,她甚至可以根据快门声判断出我的相机品牌。与先天盲人不同,她对失明前的画面是有记忆的。失明之后,听力就变成了视力。

更何况,听音辨位,是她T台走秀的十年间,自我训练出来的生存技能。

“当模特可以穿漂亮衣服”

10岁那年,王蕾蕾的世界开始走近黑暗——幽暗的走廊里,一个小男孩手持木剑径直朝她戳了过来,误伤到眼睛。随后,她被确诊为“视网膜色素变性”。这被医学界视为不治之症,只能靠药物注射治疗来延缓失明速度。最初只有夜盲症状,随着病情恶化,适暗能力退化、怕光,视力逐渐下降、缩小,最后呈针管状视野,随至失明。

那一次检查,她左眼视力是0.1,右眼0.4。

父母一直以为王蕾蕾是因为那次事故才导致视力障碍,但只有她自己知道其实并不是。

早在9岁时,她就已经受到了视力困扰。

10岁王蕾蕾。供图/王蕾蕾

在操场练操的时候,因左右眼视力不均,她总是因为站歪队形,被老师点名批评。军区大院的小伙伴们慢慢孤立她,还给她取外号叫“瞎子”。每天上学时,她要在幽暗的楼道里犹疑好一会儿,才能找到自己的教室。下楼梯时,明明看不见,还要先假装停下来,伸个懒腰,再悄悄伸出一只脚去探台阶,小心翼翼迈出一步。书本上的字也变得愈发模糊,她几乎要把脸贴到纸页上才看得清。一次,语文老师误会她睡着了,用手重重地敲她的后脑勺。

即便如此,王蕾蕾也没有解释过,她像一个做错事的小孩,竭力隐瞒自己日渐微弱的视力。

唯一能让她看到光明的只有舞台。

从那时候开始,学校汇报演出、声乐、合唱、演讲……她努力抓住每次上台的机会展示自己。

她喜欢圣斗士星矢里的女神雅典娜。一个人在家时,她会把自己打扮成观音菩萨或者七仙女,模仿明星们的举手投足。大人们在一边夸赞,说她以后会成为大明星。

由于家境不好,王蕾蕾总捡别人的旧衣服穿。她想着,“当了模特就可以穿漂亮衣服了”。

雅典娜一样的存在

王蕾蕾的模特梦根植于上世纪90年代。

彼时,模特业刚进入东北,她的家乡沈阳街头开始出现坐着花车巡游的时装表演队。在春晚上,王蕾蕾看到赵本山和范伟的小品《红高粱模特队》,模特们“画着浓妆、穿着泳装、站在花车上穿过大街小巷与人招手微笑”。王蕾蕾觉得这可真神气。

中考后,她不顾父亲反对,选择了沈阳服装艺术学校模特专业,成了一名职业模特。

那时的王蕾蕾,除了夜盲之外,已经有些弱视,并未完全丧失视力。

为了隐藏了自己的视力问题,确保不被同行察觉,王蕾蕾每天如履薄冰,努力克服视力带来的各种障碍,一如9岁那年,也是“生怕周围人发现我的眼睛不好,努力把自己包裹成蚕”的感觉。一旦被发现,意味着她会被舞台抛弃。

2017年,王蕾蕾参加中国国际时装周,与名模马艳丽同台走秀。供图/王蕾蕾

那期间,她会因看不清舞台而不敢迈步,被导演认为“耍大牌”;每次活动前,她会提前到场,用脚步对舞台、位置等进行精确的测量——T台长度有多少步,台阶有几级,光会打在哪个落点,她把“测量数据”死死地记在心里。等到正式演出,再根据前排模特鞋跟掷地的声音保持节奏上的同步。

“只要站在舞台上,所有灯光都向我聚焦,我才会真正忘记‘盲’的感受,眼前一片光亮。”说到这里,她的语气上扬起来,“不管什么性质的商演,只要模特一上台,观众席的目光就会齐刷刷聚焦在模特身上,个个伸头探脑的。这时,我会觉得自己是雅典娜一样的存在,是女神的化身。所有人都会忘了我的‘盲’,只关注我的身材和形象。”

2004年,她的视力掉到了0.1/0.2。多年前医生下的“注定失明”的诊断,看来要应验了。

也就是在那一年,她刚如愿登上大型国际时装周的舞台,并且作为主秀,和名模马艳丽、吕燕同台。可那次演出时,由于队形很复杂,她只得硬着头皮往前走。脚刚落下,忽然悬了空,身体在半空中打了一个踉跄。

回到家,她失声痛哭,不久后,被迫阔别T台。

最黑暗的日子

离开舞台后,2004年,王蕾蕾决心转到幕后。她和当时的男友艾淑义注册了模特公司,教授模特表演,带团队参加各种走秀。

大多数盲人群体在婚姻的选择上,会或有意或被迫地选择残障人士。艾淑义不是残障人士,但他生在一个残障家庭,父母都是聋哑人。祖父为了让他有更健全的成长环境,从小便把他养在身边,只有寒暑假才与父母有短暂的相处。

王蕾蕾探望艾淑义父母。

父母得知他和王蕾蕾谈恋爱后,很长一段时间不愿意接受王蕾蕾。王蕾蕾的父母同样不看好这段关系。“他们当时想的是,看你这小子能挺几天。”艾淑义说。在他的坚持下,两人结婚了。

艾淑义的母亲为王蕾蕾端水。王蕾蕾平时用手语和婆婆交流,婆婆会读唇语,王蕾蕾也能根据婆婆咿咿呀呀的模糊嗓音判断出她想表达什么。王蕾蕾曾介意婆婆当初不友好的态度,随着两个孩子出生,他们的关系才开始缓和。婆婆会指着她的相貌竖起大拇指,然后摸摸自己的眼睛,摇头皱眉,”白——瞎——了!“嗓音虽然模糊,但依稀可辨。

2006年,在视力仅有0.1/0.2的情况下,王蕾蕾不顾医生和家人的劝阻怀孕生子。生育会使眼部血液循环不力,进一步恶化视力。2012年,随着小儿子的降生,她的左眼彻底失明,右眼只剩下微弱的光感。

2020年5月10日,王蕾蕾带两个儿子逛商场购物。

模特公司经营没多久,王蕾蕾接受了沈阳当地一家报社的采访。“全盲女孩模特冠军”,那则报道的标题上,直接给王蕾蕾加上这样的标签,这使得她的视力缺陷广为人知。随后,模特公司接到的活动邀请越来越少,合作方纷纷取消了合约。没多久,公司倒闭了。

王蕾蕾感觉自己再次遁入黑暗。她意识到,原本微弱的那团光感,早已进入倒计时——儿子高烧惊厥,药就在手边,可她看不见药的刻度,不敢给孩子吃;丈夫扭伤了腰,王蕾蕾送他到CT室,可一转身,自己却撞在了墙上。

她越来越压抑,觉得自己是个累赘,甚至企图自杀。

她形容自己就像在水中一点点下沉,在溺死之前使劲扑腾到水面上,渴望再呼吸一口空气。她想到了舞台,她觉得,只有回到镁光灯下,才能摆脱黑暗,获得自由。

她开始学着用手机读屏软件发微信、阅读。

“她看不见,就极力希望被世界看见”

“您好,我是一个盲人,之前是模特大赛冠军,我叫蕾蕾。”去《我是演说家》录节目时,她向导演介绍自己。“哦,盲人模特,看来你有特异功能咯。”导演打趣道。

“我觉得自己根本不是盲人,只是一个两只眼睛损坏了、肉体上有缺失的人,但不等于我就是一个盲人,我可以看到一切东西。”王蕾蕾如是说。

此前,由于她和艾淑义没有固定工作,父亲劝她申办残疾人证,领取政府补助金。王蕾蕾很抗拒。2006年,当她拿到“中华人民共和国残疾人证”时,“感觉被戳到心里那一块痛处”。后来全家人携伴去大连旅游,当残疾人专用通道的检票员用手在她眼前试探时,她顿时觉得那张残疾人证如山芋般烫手。

但自从做电商后,王蕾蕾意识到,要想回到舞台必须转变态度。于是,她成了公益宣传活动中活跃的一员,并因此得到了公益圈的举荐,在高校做起了演讲。尽管“盲人”这一标签仍然让她觉得刺耳,但她也意识到“盲人模特”作为标签的独特性。“我希望成为教科书式的人物”,她说,她立志成为世界级的演说家,做全球巡回演讲。

2020年5月9日,王蕾蕾受邀参加母亲节活动演出,讲述自己的失明经历。

在综艺节目中的超频度曝光,让王蕾蕾得到各界的密切关注。她获得了东方卫视综艺第五季《妈妈咪呀》的全国总冠军;她还回到了阔别13年的T台,再次和马艳丽同台。而这次,“全国人民都知道了我是盲人”。

艾淑义有点儿担心妻子身子吃不消。为了节目,王蕾蕾恨不得把一天当作一个星期用,经常熬夜到凌晨三四点。“她看不见,就极力希望被世界看见。”艾淑义说,自从再次走红后,他就充当起王蕾蕾的“经纪人”,连续接受了50多家媒体采访。

供图/王蕾蕾

为了保持自身的话题性,每个阶段他们都想方设法给媒体“喂料”——盲人模特、爱情长跑、出书、公益、直播……这些被艾淑义视作“造血功能”,只有不断更新,才能持续被关注。只有持续被关注,才能生活得更有尊严。而尊严,对盲人群体来说往往遥不可及。

整场演出中,演出厅里布置的酒席大部分是空置的,26桌只坐了两桌。“观众席”空空荡荡。

但在这个过程中,总免不了出现些让她不认同的东西。

参加《妈妈咪呀》录制时,王蕾蕾向导演表明,她知道自己早晚是要盲的,就算不怀孕生孩子也无法改变这个事实。既然如此,不如坚持生育,建立一个完整的家庭。

在《妈妈咪咪》的舞台上,艾淑义看到王蕾蕾发自内心的笑容。从那以后,他放弃了网约车司机的工作,身兼化妆师、摄影师、司机、保姆数职,陪妻子不停地赶场换场。出门在外时,王蕾蕾总会挽住丈夫的胳膊。艾淑义觉得自己和王蕾蕾早就已经“连体”。

演出前,艾淑义为王蕾蕾化妆。

节目组导演告诉她,你不能这样说,你要说你为了生孩子冒着失明的风险,这样才体现伟大的母性光环。“这是节目组给我的标签。”王蕾蕾坦言,“虽然这符合我人生路线的设定,但我并不喜欢这样。总有人说,你因为盲还能挑战各种极限,才显得有标签性。但我觉得即使我不盲,我也会是这样一个状态,我就是这么一个人。只不过因为盲,一些事情做起来会更费劲。但做演讲、上节目,只能顺应这个标签。这样才能给家庭带来更好的收益,实现更好的生活。”

演讲后,王蕾蕾为粉丝签名。2018年,她用180天为自己写了本自传,还打算学习书法。

站在奥斯卡领奖台上

38岁那年,已经在综艺节目再次走红的王蕾蕾,偶然间,和艾淑义路过北京电影学院。

“中国梦,电影梦,青年梦”,艾淑义一字一顿地为她念着校门口的横幅。

王蕾蕾的眼泪唰地下来了,“当演员,是我少女时代最大的梦想。”她当即决定去北影成人教育学院报名进修。面试时,王蕾蕾用3个节目打消了评委的疑虑,她被如愿录取。

此时,王蕾蕾右眼残留的光感更加微弱了,她几近全盲。

短期培训期间,她和同学们排练毕业话剧。其中最困难的就是形体。老师做出动作,王蕾蕾看不到,就需要去摸其他同学,但有的同学会拒绝。上课时,她只能按照形体老师语言的描述来做动作,一半靠听,一半靠猜。话剧排练时,和她对戏的演员,动作细节都需要固定程式化。他们调侃,“和蕾蕾对戏,真是种锻炼呢。”

培训结束后,王蕾蕾还想继续深造。但这并不容易。北京电影学院有史以来从没接收过一个盲人学生,没有人知道怎么应对盲人学生。报名注册的工作人员一脸茫然拒绝了王蕾蕾的询问。后者试图寻求媒体帮助,通过公众关注来解决她的上学问题,但并没有结果。

艾淑义和活动主办方互加微信,希望将来获得更多的演出机会。

与此同时,王蕾蕾也在拼命跟各种潜在的导演或制片人见面,希望推动她的电影项目——她想在右眼最后一点光感丧失前,完成她的自传电影。她甚至希望实现少女时代的梦想,获得奥斯卡奖。之前创业的电商平台老总承诺,投资500万作为她的第一笔电影基金。

一次电影圈创投会上,一个制片人端着酒杯过来探问:“现在有多少了?”“五百万。”“盘做多大?”“三千万。”“这么少啊?”那人转身离开了。另一个编剧走过来表达自己对王蕾蕾的敬意,随后开始夸耀自己的履历,再一口价,50万。王蕾蕾下意识地把握出去的手又缩了回来。通过同学搭线,她还见过一个知名导演。“你的故事太平,要改编才有戏剧性冲突。”导演说。他提出以《药神》为范本,把电影中艾淑义的身份改成记者,制造冲突。

王蕾蕾有点儿困惑,这些电影人口口声声说着“票房”“利润”,没人愿意去制作一部带有文艺腔的电影。一切以钱为中心的环境正在击碎王蕾蕾对电影最初的期待。迄今为止,她还没接到任何剧组的邀约。

但王蕾蕾还是要想办法维持热度。

2020年5月9日,王蕾蕾在度假山庄拍摄抖音视频。

即便在疫情期间,她也要在朋友圈和一些电影人的群里保持活跃的动态。她乐此不疲地发着抖音视频,即便每条抖音直播只有几元钱的利润。之前经营的微店,因为合伙人账目混乱等问题宣告流产,那个承诺给500万电影资金的老板也成了不定数。

考虑再三,王蕾蕾决定把重心转移到公益圈,毕竟“只有这个圈子的人没那么看重钱”。

2020年5月8日,王蕾蕾探望盲人女孩刘晶。刘晶也是视障人士,因家庭遗传的糖尿病引发并发症导致失明。医生诊断其只有3-5年的寿命,目前靠每周三次的透析维持生命。再次成名以后的王蕾蕾开始投入公益事业,她曾带动200多个盲人在电商平台开店。图为她在刘晶家中指导刘晶学习抖音直播。

刘晶认为,王蕾蕾在这个群体中是极其幸运的。在视障群体中,王蕾蕾已经成为“标杆式的女神”,她的先天优势让她得到命运更多的眷顾。刘晶坦然,其实每次上节目,讲自己的故事,都会很疼。但她们的故事,对于明眼人的意义就是“让他们见苦知福”。残障群体需要励志,非残障群体也同样需要。

她盘算着下一步的打算,她得和时间赛跑,不断恶化的视力给不了她多少时间了。

凌晨三四点,丈夫扛不住睡去了,王蕾蕾还在熬。

王蕾蕾身穿汉服进行抖音直播,引起路人观看。

“作为明眼人,艾淑义内心障碍更多,有时候很难跟上我更新自己的速度。”王蕾蕾说道,“这些年,我把对自己的苛求同时投射到他的身上,总想挑战极限。很多奇思妙想不被他理解时,我幻想过有一个更能懂自己的人,但在看不见的光与看得见的黑里,他就是一切安全感的来源。”

王蕾蕾在视频中表演一个正常人照镜子。她觉得如果让她参演电影,最大的亮点就是让一个盲人去表演一个正常人。她认为除了动作戏,其他角色她都可以胜任。

等到艾淑义睡醒,他们还要继续给直播寻找新的亮点,拍摄自传电影更是成为他们的终极梦想,“我觉得自己就像火柴一样,把自己擦亮了,人们会关注到你,但话题热度一退,火柴马上就灭掉。我害怕不被关注,只能不断想各种方式把自己点亮,一直保持这种状态。”