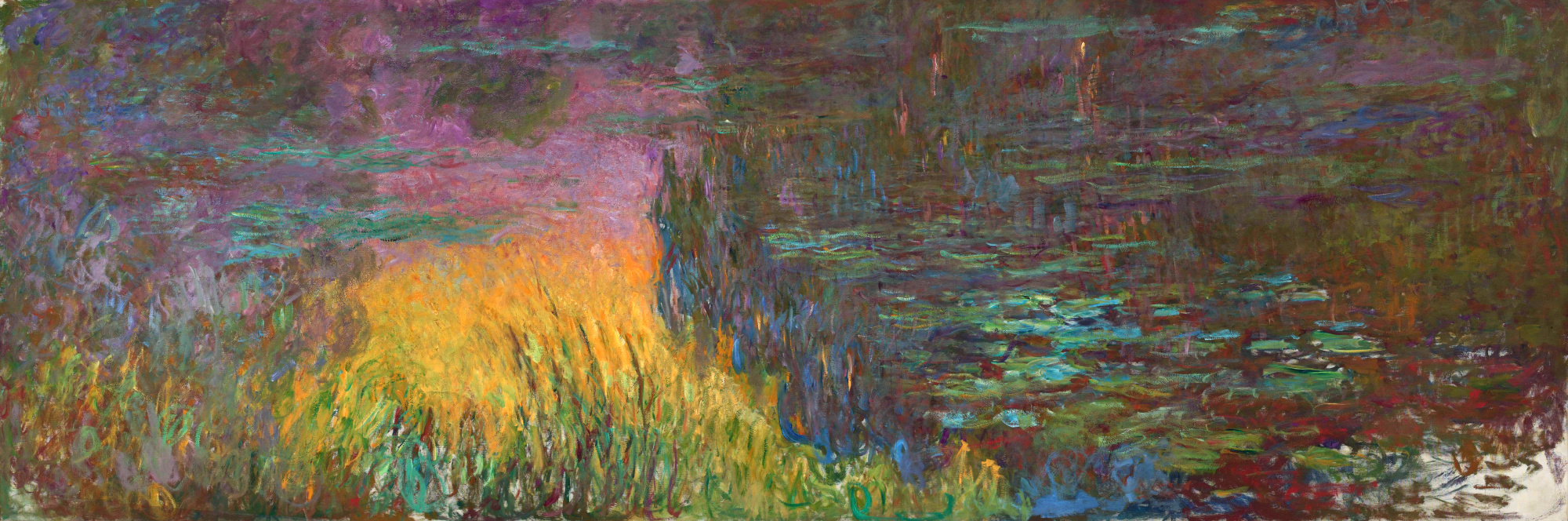

橘园美术馆的“睡莲”系列,是一部宏伟史诗,也是莫奈晚年最辉煌的创作,可谓其艺术生涯的巅峰之作。

他倚靠在日本桥上,在凝滞的水面上,他的遐想迷失在睡莲池深处那永恒的水天一色的神秘之中。

——古斯塔夫·盖弗洛伊

无边无垠的幻觉,无岸无涯的波涛。

——莫奈

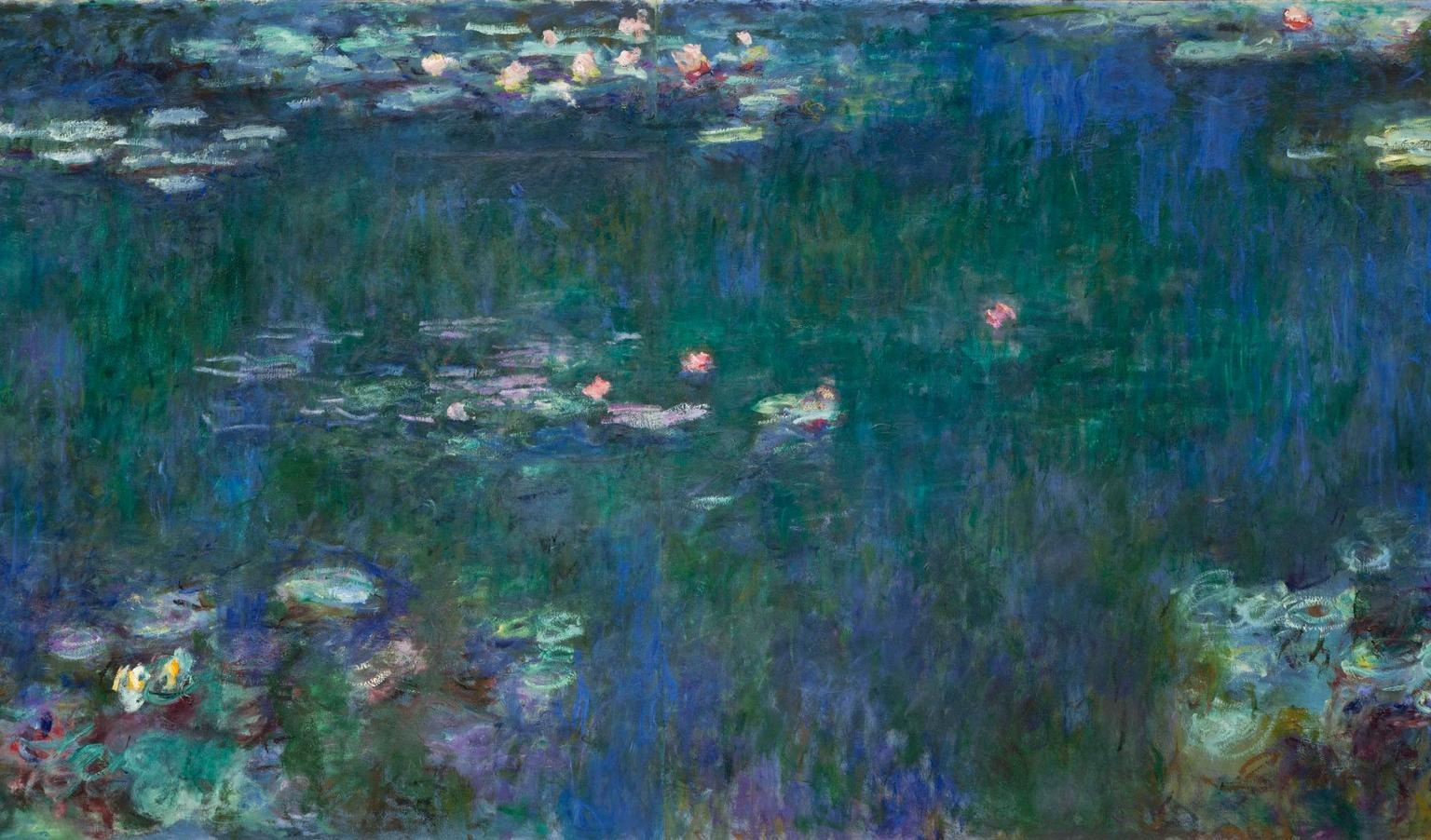

莫奈“睡莲”系列(局部)

1911年5月,莫奈再一次遭受婚姻的打击,他的第二个妻子爱丽丝去世。两个月后,他又被确诊右眼患有退化性白内障。

从此,莫奈开始生命最后,也是最悲壮的斗争时期:他要以最大的毅力,创作最具雄心的“睡莲”——“我努力创作,想在什么都看不见之前,把所有东西都画下来”。

早在1883年,莫奈就携全家十口,搬到巴黎郊外的吉维尼。他将原来的小池塘,变成一个种满睡莲,装饰着日式桥的“水上花园”,借此观察水流和鲜花。

吉维尼的莫奈花园

莫奈曾说:“我最伟大的杰作就是我的花园”。花园中不同元素间的相互作用:水、植物和桥梁,都激发了他对色彩的实验,创造出一种和谐的画面。

从1899年到1926年,莫奈一直在画那些浮动在水面上的睡莲,相继完成了近300幅不同季节、不同时间、不同光照下的睡莲,其中有40幅都是大尺幅作品。

莫奈生的后半生,都扑在了睡莲上,难怪有人称其为“莲痴”。

睡莲(局部)

1914年,莫奈在花园东北角,沿着池塘,搭建第三个画室,他需要地面更低,顶棚更高,空间更大的画室。修建工程持续了一年,“一战”的硝烟弥漫在离花园仅40英里的地方,75岁的莫奈全然不顾。

建成的工作室,长23米、宽20米、高15米,从屋顶采光,有可以移动的高大画架,也有供画家登高画画的移动平台,他开始巨幅组画的创作。

接下来的12年,莫奈埋头在巨大的画布和他最爱的花园中,完成了旷世之作。

画室里创作的莫奈

他深居简出,终日沉醉于画室中,一连几个小时,呆坐在宁静的水上花园,静观水流风轻,体悟自然的生命。

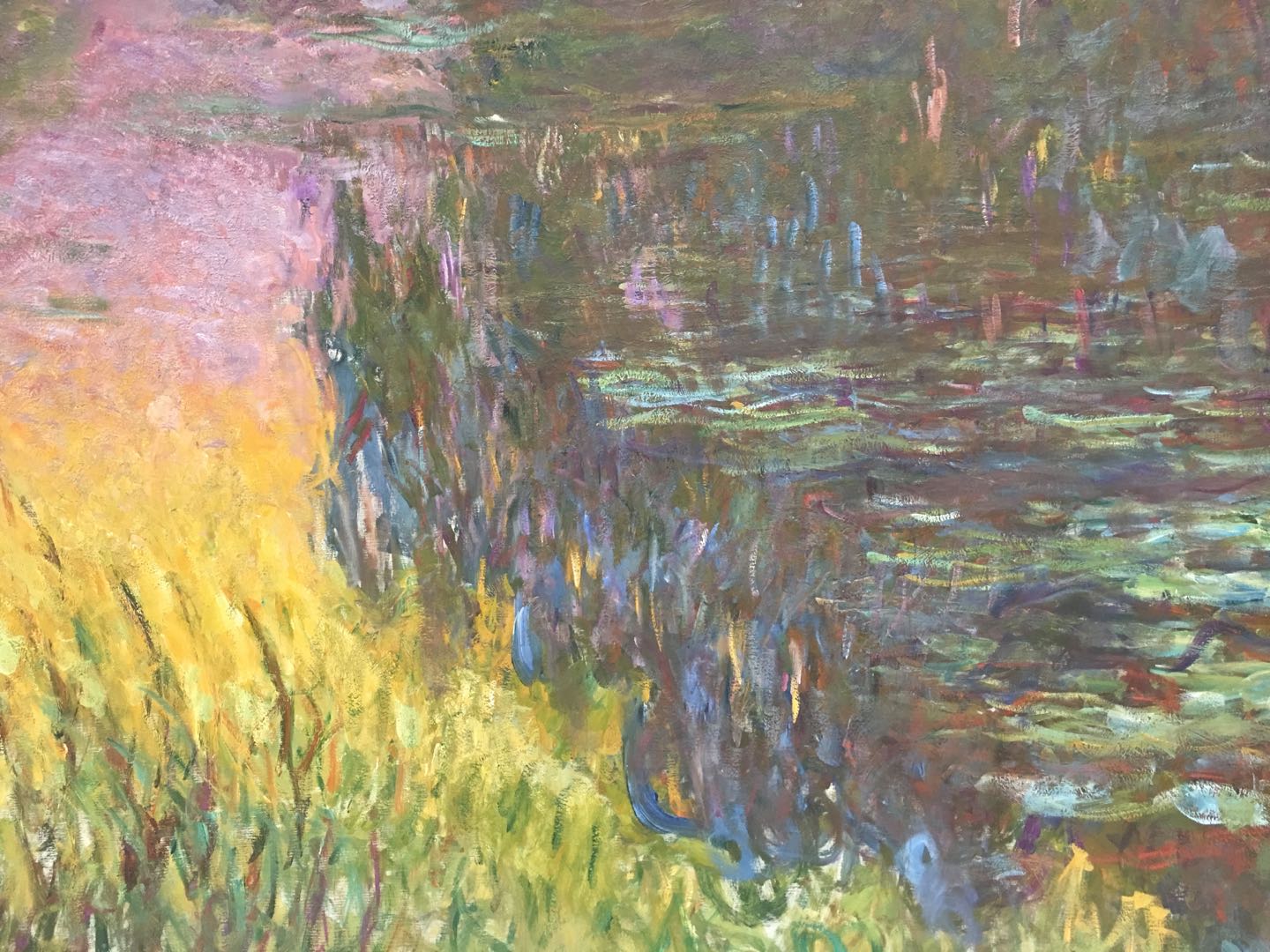

莫奈努力捕捉不同天气、不同季节、以及一天中不同时刻里,水池和睡莲光影色彩在瞬间的变化,并把某一刻的印象留在画布之上。

在日式拱桥旁,盛放的睡莲池畔,莫奈站在遮阳棚下,手持巨大的调色板,嘴里叼着烟,一边眺望最爱的莲池,一边轻松自如地在巨大的画布上挥洒……荷塘柳枝在风中摇曳,光影交错。

他不再像之前那样,把睡莲的画面分割成单幅,而是让它们构成一个连续体。

橘园美术馆“睡莲”系列(局部)

在莫奈创作巨幅睡莲期间,他深受日渐恶化的白内障之苦。瞬间的光影,在他的视野中,蒙上了一层阴翳,却也让水汽氤氲的莫奈花园变得缥缈与梦幻。

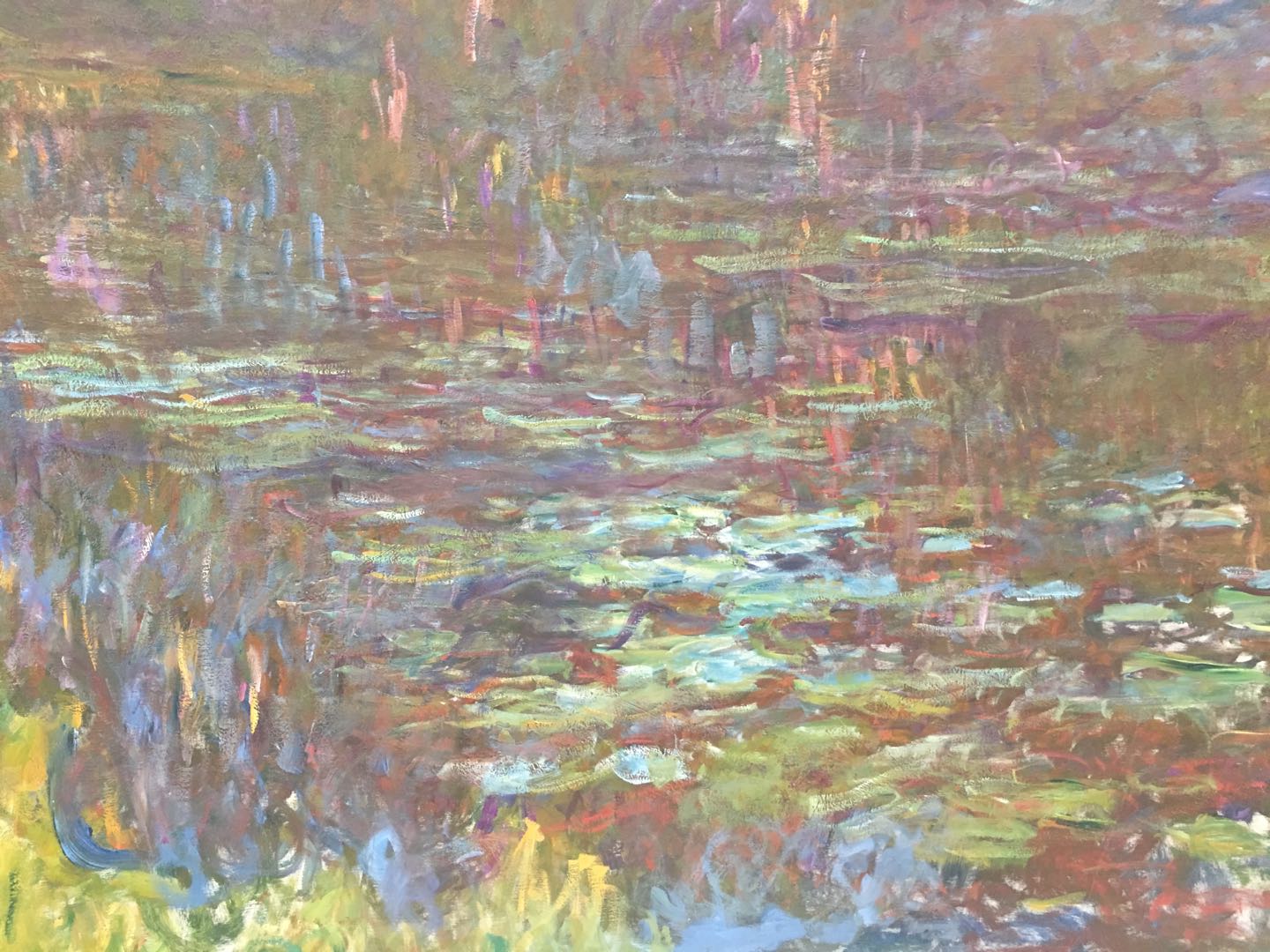

莫奈的睡莲,笔触越来越狂放,色彩越来越浓烈,画面也越来越抽象,几乎已无形体可以辨识。这时的睡莲,地平线不见了,天空也不见了,连可见的事物都没了……

睡莲(局部)

对莫奈来说,光影、色彩、线条本身超越形体,它们才是真正的主角。光与影所服膺的是创作者内在心境,随着画笔的挥洒,释放情绪的能量。

他不断将四周的环境印象化,转换成遍布于画布上的一大片光、影、色的组合。

莫奈在生命最后阶段,完成的这幅巨作,如今就在巴黎橘园美术馆内展出,一室睡莲盛开,波光水影,让人观之忘情。

巴黎橘园美术馆现场

莫奈想要将这些巨作,展示在椭圆形的展厅里,这样一来,观众一旦踏入展厅,就会被池塘包围。

橘园美术馆一楼,是两个相互连接的椭圆展厅,以拱门相连,展厅的墙壁上四面环绕的莫奈睡莲,墙面的弧度更增添了画面的延伸感与立体感。

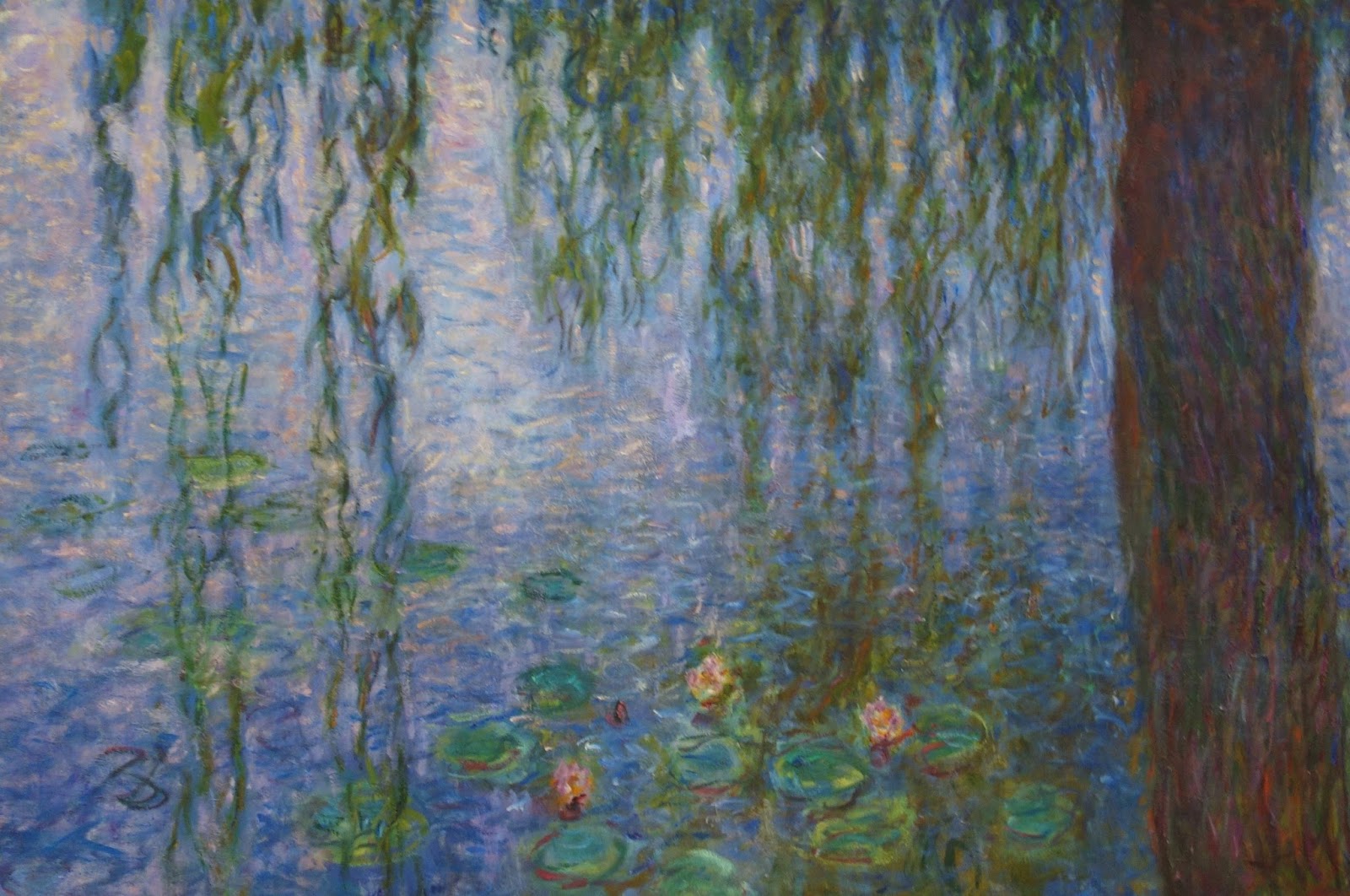

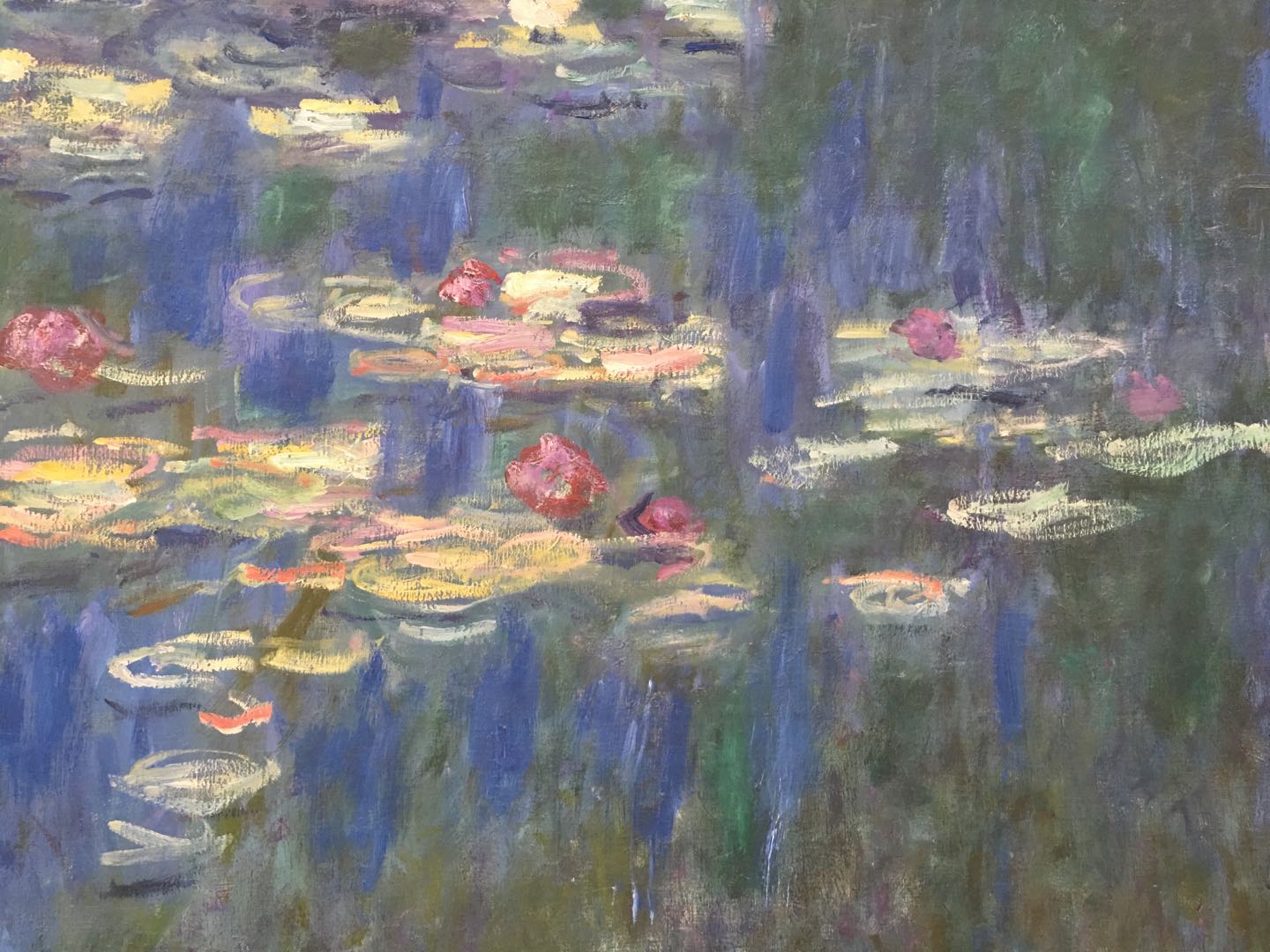

一组八幅全景式的巨幅睡莲,由两种构图组成,一种是表现了整个池塘和其中的茂密植物。包括《两棵柳树》《明亮清晨的柳树》《清晨的垂柳》《绿色倒影》四幅。

表现了整个池塘和其中的茂密植物的四幅睡莲

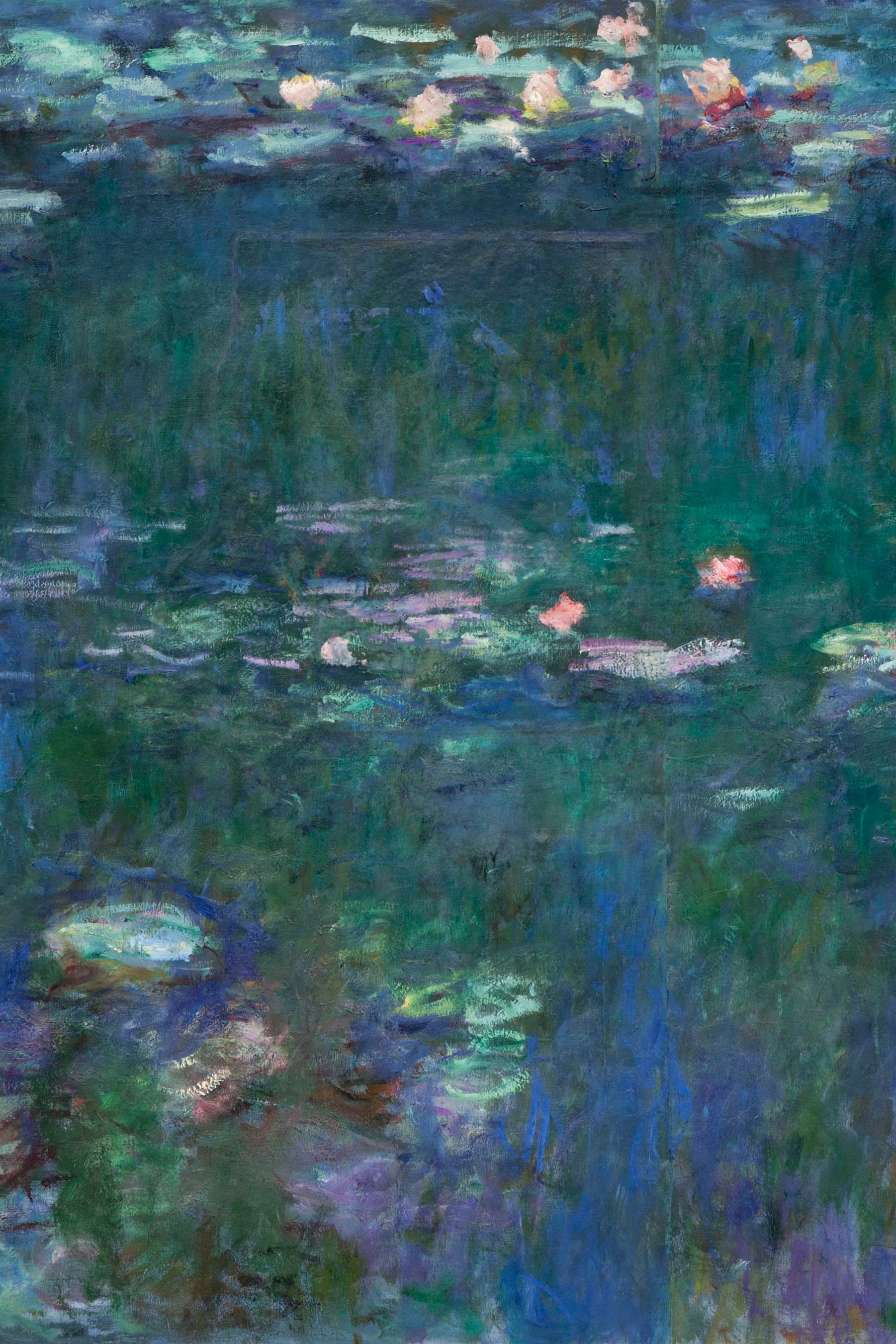

另一种是单纯地描绘莲池的表面和植物的倒影,作品为《清晨》《树的倒影》《云朵》与《日落》。

每幅画作展示了不同季节、不同角度、不同光线、不同场景的水上花园之景。

单纯地描绘莲池的表面和植物的倒影的四幅睡莲

当鸿篇巨制的“睡莲”陈列在圆形展厅四壁时,无边无际的池水与睡莲,在环形状的油画中若隐若现,环绕着观看的观众,使人顿生一种奇幻感。难怪有人赞叹,“难以置信,如此巨大的绘画却画着微不足道的小池塘!”

在今天的橘园美术馆中,观众可以沿着100余米的画作,慢慢感受被睡莲覆盖的水塘之景。

水波荡漾的湖水、浮动的莲花、随风摇摆的柳条、水中摇曳的倒影,天光云影,都变成难以辨别的笔触、色彩和光线。就如莫奈所期待的那样,“一片波光粼粼的水面,没有地平线,也没有堤岸,犹如没有尽头的幻影”。

莫奈《莲池》

布面油画 100.4×201cm 1919年

橘园美术馆的“睡莲”系列,是一部宏伟史诗,也是莫奈晚年最辉煌的创作,可谓其艺术生涯的巅峰之作。

然而,作品面世之时,也饱受批评与争议。

1918年11月11日,即第一次世界大战停战日那天,莫奈将这组作品捐赠给法国,借此作为和平的象征。

1927年,在莫奈逝世后几个月,睡莲题材作品首次于橘园美术馆现身。然而,公众反应平淡。

艺评家甚至认为,缺乏透视效果、无物体轮廓的“睡莲”系列,只是失败的装饰作品。批评其是“莫奈最严重的失败作”,“可悲单调的色彩画面”。

橘园美术馆“睡莲”系列(局部)

实际上,早在“印象派”之初,莫奈的作品就被批为“粗糙至极的线条、可笑的构图”。

“现代艺术之父”塞尚批评印象派只有主观感受和瞬间印象,忽略物体的形,失去了绘画的本质。象征主义画家们更是批评印象派,只知道画眼前所见的景象,让绘画失去了精神内涵。

然而,所有的批评,都无法改变莫奈对于大自然色彩、光影的挚爱。他甚至表示,“要画出空气的美”。莫奈遵循他的方式,“像小鸟鸣啾一样作画”。

橘园美术馆“睡莲”系列(局部)

一直至1952年,巴黎从“二战”解放后,遭受战火袭击的橘园美术馆重见天日,莫奈的作品重回世人眼里,评价也随之转向。

1940年至1945年,于纽约避难的批评家安德烈‧马森,将橘园展厅描述成“印象派的西斯汀教堂”。

3年后,纽约现代艺术博物馆第一任馆长阿尔弗雷德‧巴尔,将莫奈的一件“睡莲”带进博物馆,引起美术馆及收藏界的热烈反响。

艺术评论家格林伯格称:莫奈晚期作品架上绘画的陈规。而如今,在他逝世20年后,他的创作实践变成一个绘画新潮流的起点。

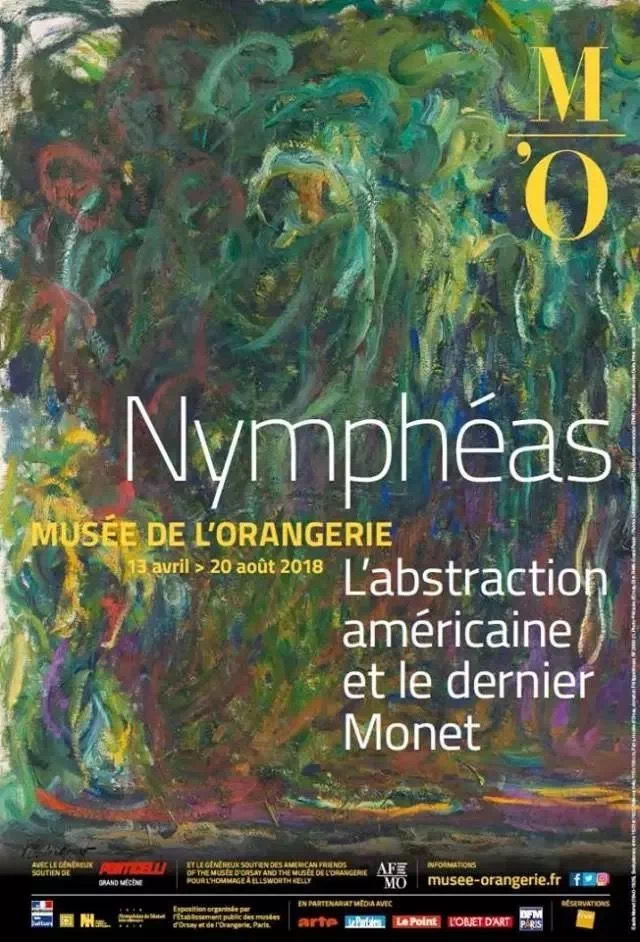

对莫奈“睡莲”系列的肯定和重新认知持续至今,2018年,橘园美术馆推出“睡莲:美国抽象艺术和莫奈晚期作品”,彰显其作对美国现当代艺术的影响。

“睡莲:美国抽象艺术和莫内晚期作品”海报

莫奈后期创作的作品,对抽象艺术的涉猎,“睡莲”组画对于空间和观看者的思考,都启发了20世纪初的大批当代艺术家。

莫奈兼备印象派的理念与绘画理想,使他的画作更接近音乐和诗歌。他的画作,改变了人们观看熟悉的日常风景的眼光,也改写了艺术史。

莫奈《日本桥》与日本桥实景

关于橘园美术馆“睡莲”系列

该组“睡莲”系列是莫奈艺术生涯的巅峰之作;

作品尺幅巨大,被誉为“印象派的西斯汀教堂”;

作品问世之初,饱受争议与批评;

该系列作品启发了20世纪初的大批当代艺术家。

关于橘园美术馆

1852年建成的“橘园美术馆”,原本是附属于卢浮宫的一座储物室,专门储藏杜乐丽花园栽种的橘子。

1920年,为了为在世艺术家提供一个展示作品的场地,法国政府将橘园建成美术馆。当时的法国总理克莱孟梭建议,将莫奈在当时创作的巨幅睡莲,展出在这座美术馆,于是就有了橘园美术馆。图为橘园美术馆开馆之际,克莱孟梭亲临现场

逐渐放大的《日落》

睡莲局部

柳枝局部