被称之为“超现实主义先驱”的基里科,以互不相干的事物,营造了一个介于真实与非真实之间的梦幻场景。代表作《爱之歌》就是其艺术观的典型反映。

它(《爱之歌》)令观看者联想到自己的孤独,令观看者倾听到这个世界的寂静,这是一个崭新的幻想世界。

——玛格丽特(画家)

艺术是那致命的网,像捕捉神秘的蝴蝶一样,在活动中捕捉住那些一般人因物质和分心,而没有觉察到的时刻。

——基里科

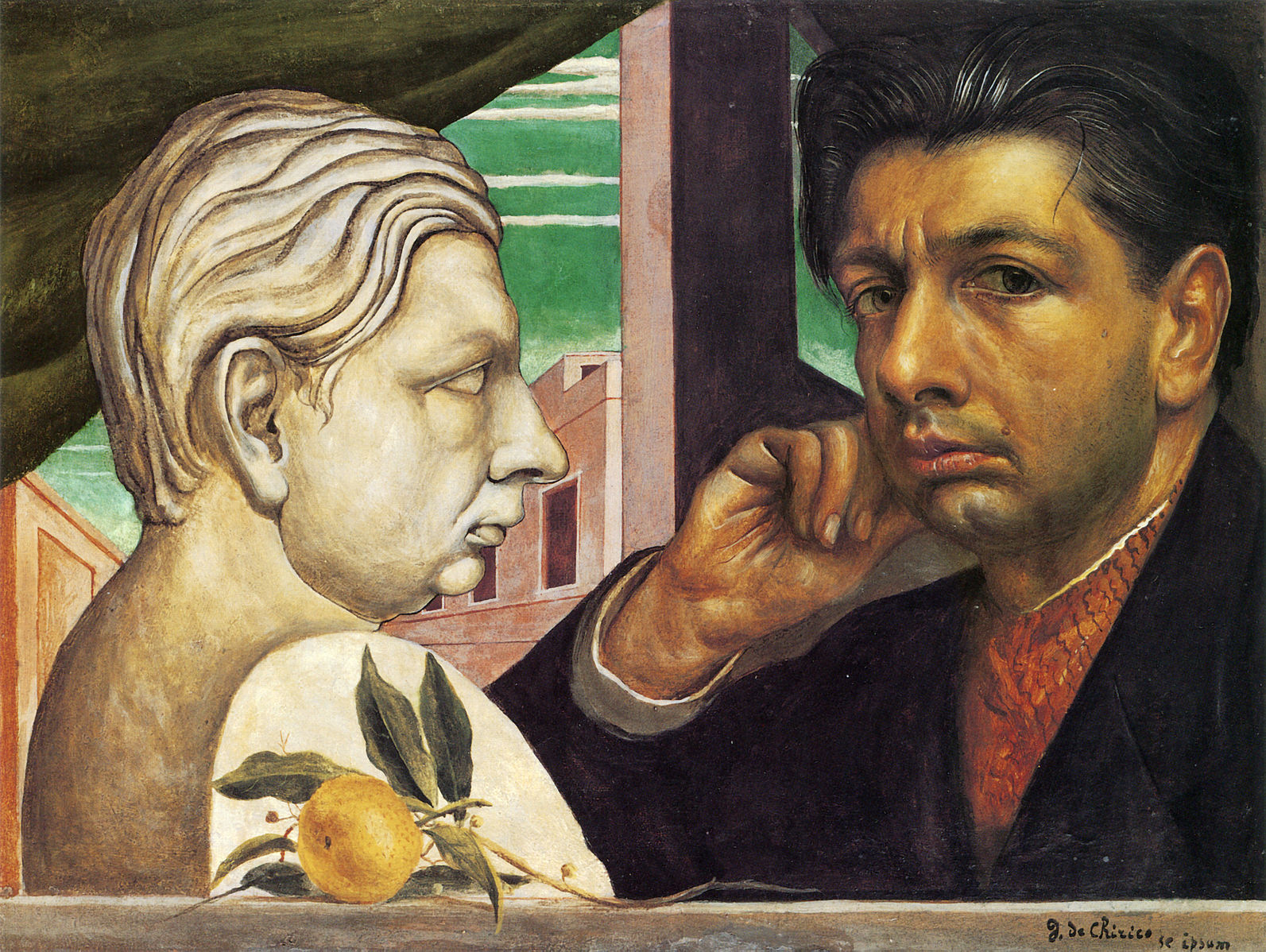

基里科(Giorgio de Chirico,1888-1978年)自画像

幽暗的墙体上挂着一个巨大的古典雕塑头像,在他的旁边是一只被钉在墙上,放大数倍的红色橡胶手套,绿色的球体静静地躺在空旷无人的广场上,带着拱门的古典建筑矗立在一旁,远方一片完美的蓝色天空,映衬着冒白烟的蒸汽火车向远方驶去。

几个毫无关联的物象被并置在同一个画面中,产生了神秘、怪诞、恐惧的效果,也让我们观看时常常发生疑问:它为什么在那?

爱之歌

这就是乔治·德·基里科创作于1914年的代表作《爱之歌》。

在这位形而上画派的创始人的画面里,常常出现雕塑、空旷的广场、火车等固定意象,它们在画面中的位置常出人意料,交织成了一个介于真实与非真实之间的梦幻场景,基里科称之为“形而上绘画”。

他曾谈到:“形而上的艺术,表面上十分宁静,但给人的感觉却像是在宁静中会有什么事情要发生。”

基里科于1888年出生于希腊,父母都是意大利人。父亲是一名工程师,在希腊从事工程技术活动,或许是出于对父亲的爱,火车、车站等场景常出现在他的画面之中。

这位工程师父亲对艺术有着极大的兴趣,并给予了基里科和另一个儿子充分的艺术教育。

兄弟二人也未辜负父亲的期望,基里科成长为意大利著名的现代艺术家,并影响了之后长达半个世纪的超现实主义,被称之为“超现实主义先驱”。

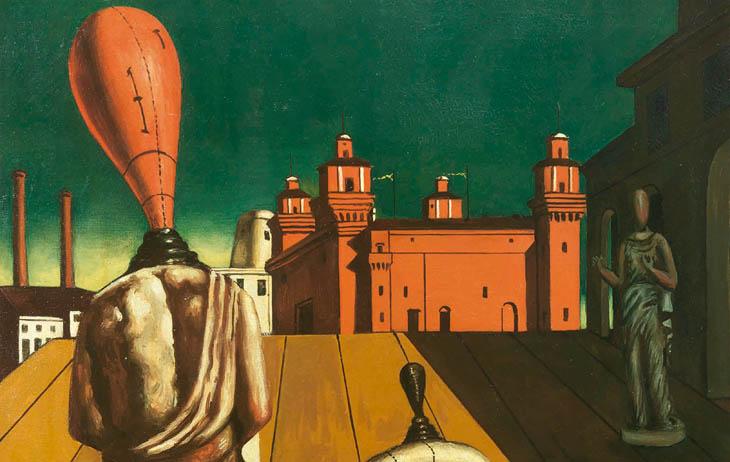

基里科《伟大的形而上学者》

布面油画 104.8x69.5cm 1917年

12岁时,全家移居雅典,基里科也进入了工艺学校进行了油画的专业学习,雅典大量的古典建筑给基里科深刻印象,也成为了他今后绘画中被并置的最重要的场景。《爱之歌》中的雕塑就是典型的例子。

父亲病逝后,基里科随母亲来到德国,在这里他接触到了象征主义画家勃克林和克林格尔的艺术。尤其是勃克林的绘画,他常以神话为描绘对象,将日常体验并置的手法,使真实可信的场景,变成不大可能出现或梦幻的东西,这给了基里科极大的启发。

同时,哲学家尼采也给了基里科的艺术理念以哲学支持。

勃克林 《死岛》(巴塞尔版)

1911年,当基里科带着自己的作品来到巴黎参加沙龙时,迅速的引起了艺术圈的关注,他以自己怪诞的画风,将沉寂的意大利重新带回了大家的视野中。

基里科是短暂的“形而上画派”的创始人主将。1911年至1915年,他一直住在巴黎,他的画作深受阿波利奈尔的崇拜。

让人惊讶的是,他给阿波利奈尔创作的几幅画上,都有躯体或头部被子弹打穿的痕迹。几年后,阿波利奈尔服役参战,果真被子弹击中。

基里科的早期作品,也像阿波利奈尔支持的立体派画家的作品一样,打破了绘画的视觉逻辑常规,获得了更加出人意料的效果。

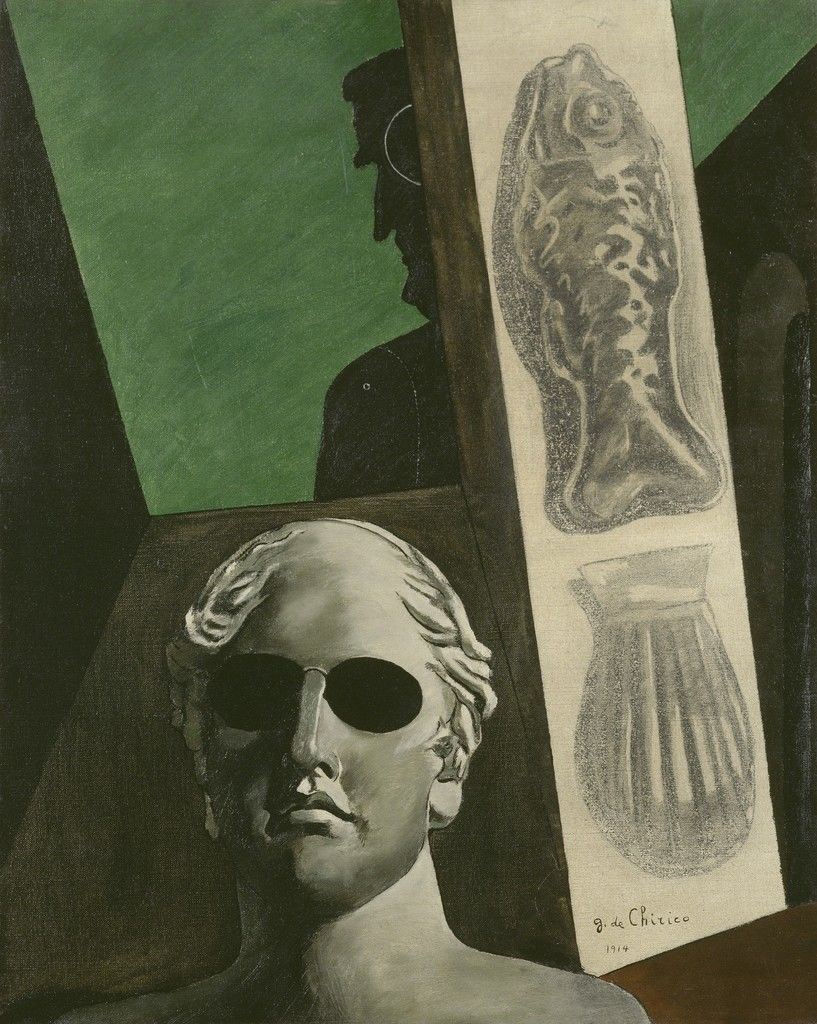

基里科《阿波利奈尔肖像》1914年

哲学是理性的思辨,而艺术家以具象的绘画将观众拉回现实。基里科通过现实的形象世界,揭示生活现象里潜藏的、形而上的意义,作为自己的绘画目的。

相较其他20世纪现代艺术家而言,基里科并没有对绘画语言进行太大的创新。

他运用古典绘画语言,将若干毫无关联的图像,以非逻辑的方式并置于同一时空画面中,创造出一种神秘的感觉。

基里科的作品,异化感、失落感,与其他人类隔绝的孤独感,对自己处境的不踏实感,以及由此产生的对自我特质的怀疑感十分强烈。

基里科《国王的邪恶天才》

布面油画 61×50.2cm 1914-1915年

纽约现代艺术博物馆

在《爱之歌》中,可以明显看到雕塑头像中,有着明确的空间透视和明暗关系的存在。在空间的塑造上,基里科用较为夸张的透视线强调空间的纵深感,透视线的无限延伸,将观者的视线由近景引向远方。

前后景不同物象,随着线条的牵引加强了内在联系,但其无逻辑的并置又加剧了观者心灵的波澜。

在传统绘画中,明暗的塑造有着极其严苛的标准。在《爱之歌》中,基里科也善于运用明暗的对比来实现自己的绘画目的。

在画面中每个物体的阴影被画家处理的又暗又长,形状上也直接被处理成了几何形,在加强画面的立体感的同时,又加剧了视觉的冲击效果。

符合古典造型原则的局部

在色彩的运用上,基里科吸收了勃克林“黑暗”式的色彩处理方法,并形成了自己的个人风格。在《爱之歌》中,前景深色的物体与无限接近于黑的阴影,和后景透亮的高纯度的蓝色,形成了两种明度的鲜明对比,塑造出了一种不安定的氛围。

在基里科幻想般的并置中,涌动着忧虑、孤独和不详的暗流。在画面中的固定意象、不合逻辑的景致、夸张的阴影的组合下,产生了一种可怕的感觉。

这些物体的存在都显示了人类存在的迹象,但画面中却并没有人的存在,暗示着这个地方被废弃了。天空如此纯净,但空气中又好似凝结着某种恐怖和威胁的感觉。

结合画家创作《爱之歌》的年份——一战开始时的1914年,从画面中流露出的恐惧感的缘由似乎便找到了。

《爱之歌》(局部)

基里科的“形而上”绘画并没有持续很久,之后他转向了古典绘画的探索,并招致了大量的批评,但他短暂的“形而上”绘画对艺术史的影响却是极大的。

就如同《爱之歌》给予超现实主义画家马格利特的震撼:初次接触到基里科的《爱之歌》是杂志上的印刷品,那一刻是我感受到生命被震撼的时刻:我的眼睛第一次看到了思想。

壮丽的诗篇取代了陈腐的绘画性效果,这幅作品完全超越了受到才能、妙技,以及其他种种艺术特性束缚的画家所共有的价值观。

基里科无逻辑的并置、色彩的对比、神秘氛围的塑造等方式给了超现实主义极大的启发。

基里科《Il volto della metafisica》(局部)

关于《爱之歌》

基里科“形而上”绘画的代表作品;

画面营造了一个介于真实与非真实之间的梦幻场景;

将不同物象以无逻辑的形式并置在了同一画面中;

画作幻想般的并置中,塑造了一种忧虑、恐怖的画面氛围;

对超现实主义有极大启发。