著名作家叶永烈去世,享年79岁。作为中国最重要的科幻小说家,叶永烈同时长期涉猎中国当代史的书写。对他来说,科学与历史一样,只有真相才有力量。

据澎湃新闻报道,著名作家叶永烈于2020年5月15日上午在上海长海医院去世,享年79岁。

叶永烈,笔名萧勇、久远、叶杨、叶艇。1940年8月30日生,一级作家、教授、科普文艺作家、报告文学作家。浙江温州人。1963年毕业于北京大学化学系。上海作家协会一级作家、教授。以儿童文学、科幻、科普文学及纪实文学为主要创作内容。曾任中国科学协会委员、中国科普创作协会常务理事、世界科幻小说协会理事。

可以说,叶永烈是中国最重要的科幻作者之一。叶永烈自小就对科学有着强烈的兴趣。1959年,就读于北京大学化学系的叶永烈就发表了科学小品集《碳的一家》。当时他还只有19岁。得益于《碳的一家》的发表,上海少年儿童出版社班级曹燕芳邀请叶永烈编写《十万个为什么》化学分册。等到正式出版时,化学分册中总共175个条目,叶永烈就写了163个。此后,叶永烈一直参与《十万个为什么》的版本更新,也是唯一一位参与了第一版到第六版所有版本更新的作者。

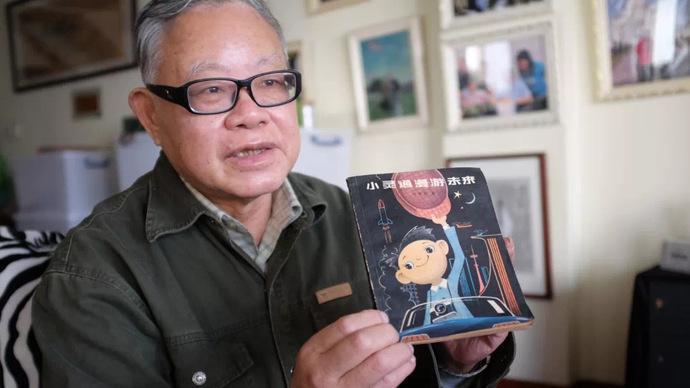

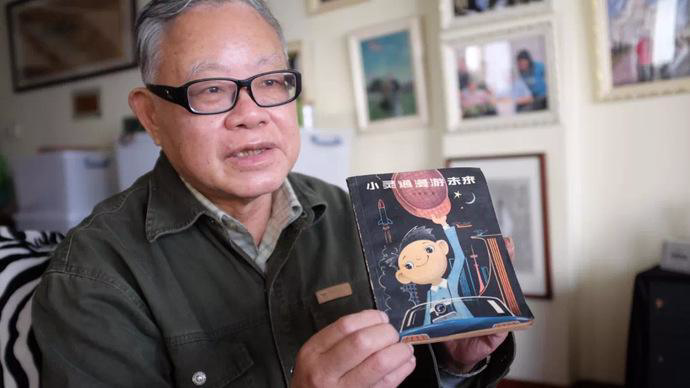

文革十年中,科幻小说也和大部分文艺形式一样被视为毒草,尤其是科幻小说中幻想的成分始终被批评为唯心主义。1976年春,叶永烈以科学小说的名义发表了《石油蛋白》,文革结束后不久,叶永烈就在1976年发表了科幻作品《石油蛋白》,标志着科幻文学在中国的复兴。1978年,叶永烈推出了儿童科幻作品《小灵通漫游未来》。这是中国在文革之后的第一部科幻小说,书中预言了大量新技术及新发明,初版即行销160余万册,在当时中国的青少年中引起了强烈的反响。

叶永烈与《小灵通漫游未来》

书中主人公小灵通是一名记者,偶然间登上了开往未来市的气垫船,见识到了未来的科技发展,包括控制天气、人造粮食等等。作为一种朴素的未来畅想,《小灵通漫游未来》得到了人们的喜爱,尤其是少年儿童,发行量高达300万册。其中也有一些畅想变成了现实,例如书里面写到一个叮当响的方匣子,匣子里出现了他爷爷的画面,也就是现代人所说的手机。

然而,叶永烈的科幻创作生涯并没有持续很长时间。叶永烈自述:“我这个转身发生在1983年的11月份,主要是随着年纪的增长,觉得科普性作品还不能很好地表达我自己的思想。”

事实上,1983年10月中国出现关于“精神污染”的讨论,科幻文学也受到波及。有关部门定性认为,“资产阶级自由化思潮和商品化的倾向,正在严重地侵蚀着我们的某些科幻创作。”“极少数科幻小说,已经超出谈论‘科学’的范畴,在政治上表现出不好的倾向。”

作为当时最重要的科幻作家,叶永烈也受到波及。他说:“我有一篇长篇小说叫《黑影》,1983年11月开始,对我这篇小说进行了大批判。这个运动当中,我是中国科普届头号挨批判的人物,所以说我为什么会华丽转身,其实是那个时候的胜利大逃亡。”

文革后又一次遭到批判,叶永烈开始更进一步反思政治对于社会的影响。“我想在思想上寻找‘左’的根源,所以开始深入到‘四人帮’和1957年的反右派运动这样的题材,从那时开始完全转向纪实文学,转向大规模的采访,找了很多重量级的政治人物,写了很多当代中国重大政治题材的长篇。”

在半个多世纪的创作生涯中,叶永烈建立了完善的个人创作档案,各种文稿、书信、照片、采访录音、笔记,作品剪报、评论、样书等均分类保存。此后,叶永烈长年从事中国当代重大政治题材纪实文学的创作,积累了大量的档案和口述历史资料,形成了相当规模的“叶永烈创作档案”,成为中国当代历史研究的一批原始文献。

《红色的起点》

媒体采访中,叶永烈曾笑称他的家就是一个“私家档案馆”,而他自己就是馆长,正是通过档案,叶永烈写作了大量的历史类著作,代表作为150万字的“红色三部曲”——《红色的起点》《历史选择了毛泽东》《毛泽东与蒋介石》,展现了从中国共产党诞生到新中国诞生的红色历程,还有182万字的长卷《“四人帮”兴亡》及《陈伯达传》《王力风波始末》,是中国十年文革的真实记录。《邓小平改变中国》则是关于中共十一届三中全会全景式纪实长篇。此外,还有《他影响了中国——陈云全传》《走进华国锋》《中共中央一支笔——胡乔木》《走近钱学森》等作品。

在叶永烈众多的著作中,《邓小平改变中国:1978——中国命运大转折》的地位很特殊。这本以1978年12月在北京召开的中共十一届三中全会为主题的长篇纪实文学,初版于1998年,此后几乎每隔十年就再版一次,被视为研究中国改革开放四十年历史的一本必读书目。

谈到历史写作,叶永烈认为历史是基础,文学只是表现形式,它的根基是历史。历史本身是科学,所以必须建立在科学的基础上。他曾表示写重大的历史事件,应该建立在事实的基础上,用事实说话,真相才有力量。

2015年开始,叶永烈从纪实文学转向长篇都市小说的创作,经过三年努力,完成135万字的“上海三部曲”。这三部长篇小说,并无故事上的联系,而是从不同的角度反映不同历史时期的上海。