格调、特色,甚至于人情味、烟火气似乎都是由城市管理者来决定的。

4 月 26 日,在太原路上挂了 22 年的一大片手写商品名目被撕毁了。

据上海本地媒体新闻坊报道,从去年下半年开始,就有一群身着保安制服,自称城管的人员,对这家名叫昊诚商行的小店进行频繁的检查,要求店主将门口的字牌收走;而 26 日当天,更是在没有书面告知的情况下,直接实施了强拆。

在后续的采访中,昊诚商行所处的天平街道出面证实,这群身份不明的整改人员是与城管部门合作的管理单位人员。而行动的依据,是去年 2 月上海出台的《市容环境卫生管理条例》。

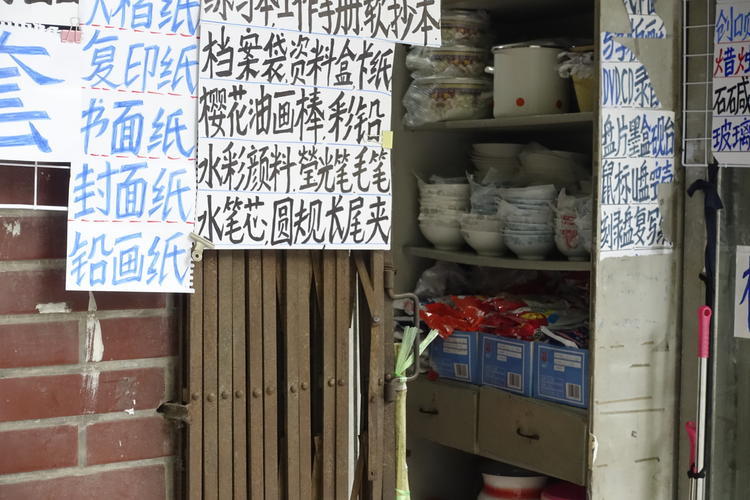

昊诚商行旧照

昊诚商行商品名录被撕掉后的样子

1

事情发生在两周前。此时,费宝英正用上海话和一名顾客描述当时的场景。

她已经翻来覆去讲述过多遍,但仍显得很激动,一只手挥舞着指着门口的方向。她说,那天自己就是站在这儿,书桌和货架围成的狭小柜台里面,没敢上前阻拦。

接下来两天静悄悄地过去,她还拨打市民热线 12345 投诉,试图查出这些人是哪里来的。“最简单的道理,就是马路上出了交通事故,如果你是城管部下的人,要城管在场,也得几次告知你以后才能执法对吧?告知书也没有,红头文件也没有,他可以抢我东西吗?”

据她描述,那几个人操着外地的口音,不仅将门前连成片的商品名目撕下,用来挂纸牌子的铁架、店里的塑料盆、马桶刷等许多商品也被一并抄起,扔到了大街上。

当天晚上她发了条朋友圈,形容这是“打砸抢”,想要讨个公道。如今聊起来,她仍感到非常失落,说曾一度想将店关门了之,“我们是经历过那个年代的人,可都没有这样的”,“这可是上海哎,上海哎”。

在上海,这里也算得上最高档的区域之一。太原路位于曾经的法租界,如今上海老城区的中心地带。边上靠着上海音乐学院,附近连片的都是别墅,仍保留着西班牙风格的花园洋房,门卫穿着笔挺的制服,来来往往有许多外国面孔。

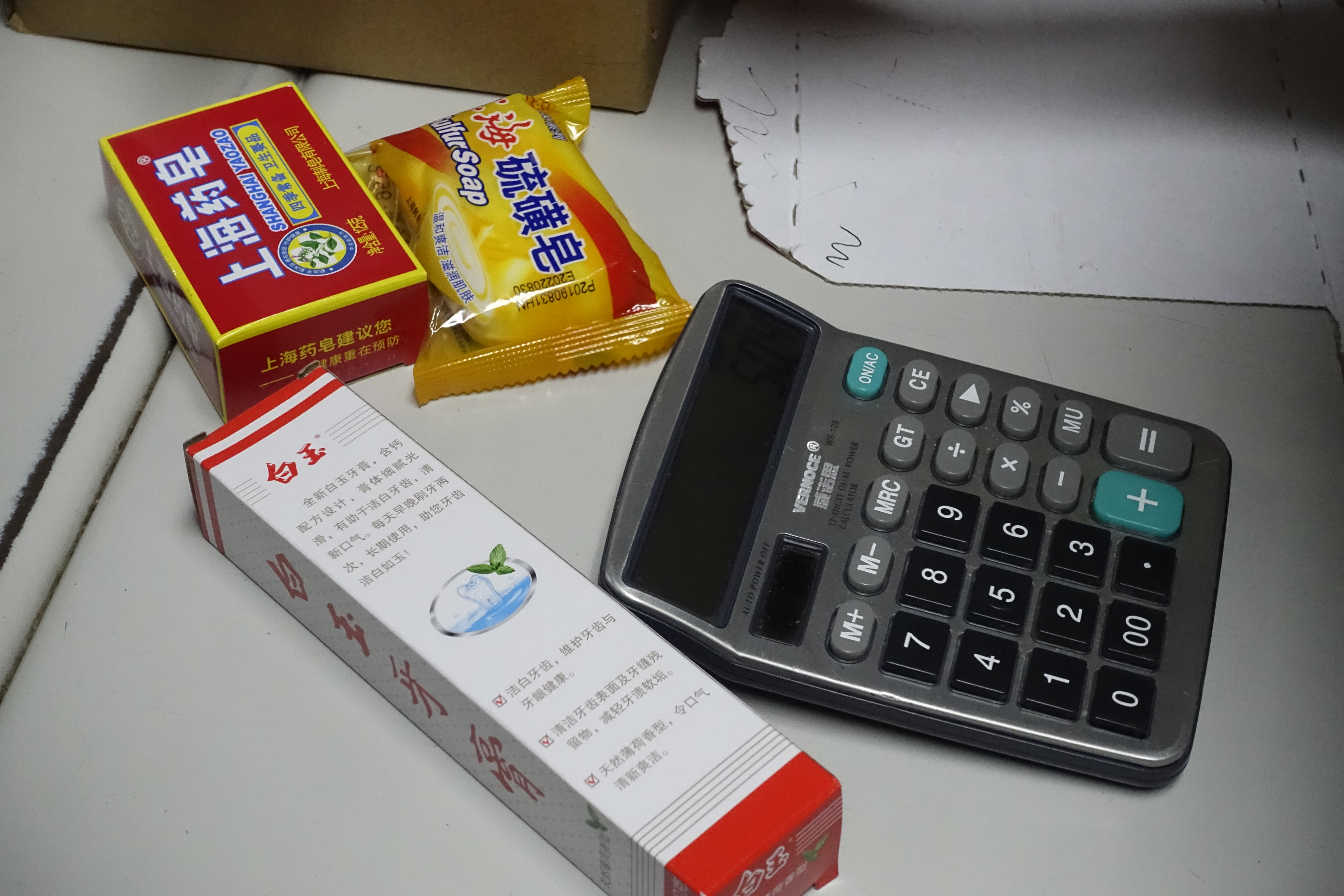

“一般人哪能在这儿开店呢”,顾客一边听也边啧啧附和着。这是位满头银发的老奶奶,她听说撕招牌的事情,特意来这里瞧一瞧,顺便还买了店里蓝色罐装的海鸥洗头膏。

海鸥牌洗头膏

上海硫磺皂、药皂、白玉牙膏

街道副主任蔡辉称,他们的执法依据是《市容环境卫生管理条例》,其中规定,单位和个人不得擅自在建筑物上张贴和悬挂宣传品,不得超出门窗和外墙经营。而昊诚商行的这些商品名录,被认为是与《管理条例》相违背,才发生了这样的事情,只是在执法手段上存在“一点点问题”。

对于街道面貌的整治的确很有成效。太原路上的商铺本就不多,零零星星地有一些修车店、配钥匙的、五金店和小咖啡馆,散落在不到一公里的路两侧。无一例外都看不出店名,要靠定睛看一看内部来了解究竟是做什么的。

街角的一家五金店老板说,以前是有招牌的,但现在完全不允许挂了;另一家店则将“开锁”二字写到了旁边的空调机箱上。一致的是,每家店的门头上都安着一模一样的绿色雨棚。

这个雨棚是几年前街道要求统一安装的。费宝英觉得很不好看。刚安上之后没两天,就开始“屋外下大雨,棚里下小雨”。现在雨棚已经显得很破旧,上面印着的“昊诚商行”几个字也变得斑驳。

2

在这一带,昊诚商行算得上是一家“名店”。

门廊很狭窄,走进去,柜台被五花八的杂货商品拥挤地包围着。这里售卖数千种百货,小到纽扣钉、铅笔套、卡片纸,大到拖把、竹席,从门口到最里面的货架都摆满了。

二十多岁的时候,费宝英嫁到这里,这间不足几十平的小屋子,其实是她和丈夫的婚房。那时街上还有许多小店,杂货、副食、小餐馆……一派热气,但随着区域管理变得严格,这里很快冷清下来,她记得, 8、90 年代的时候,“嫁到这里还要政审呢”。

费宝英属于“老三届”,学生时代与文化大革命的时期高度重叠,只上了三年学,她就离开了校园,去农村插队落户。那时,一个班的同学都被分到去黑龙江,都已经登上即将开往北方的列车,母亲跑上来把费宝英拽下了车,靠着奶奶的农村户口让她继续留在了上海。

虽然那时已经开始学一点英语,但因为学业的戛然而止,只停留在最基础的水平。现在说话的时候,费宝英也会不时夹些英文的字眼,“my daughter”,“very good”,和外国顾客比划着拿计算器交流。

费宝英坐在柜台后面

因为身体不好,她被分配在妇女民兵团做党建。办学习班,搞一打三反运动,做政治思想工作,青年时期就这样度过。后来她进入国企南方集团工作,负责建材的销售,货物的进出。

上世纪 90 年代,改制和私有化的大潮浩浩而来,南方集团也未能幸免。 1998 年,工厂效益不好而面临倒闭。在四十几岁的年龄,靠之前积攒的客户,费宝英离开体制,开始自己做起生意。她是个直率刚烈的性子,也知道如何精明地处事。太原路上的小屋子成了她的办公室。由于做的都是订单生意,当时布置也很简单,只有两张沙发,一个文件柜,以及办公的书桌。

而真正做零售,是从 2000 年左右开始。起初是附近的医院跑来和她求助,想要进购一些日用品但找不到渠道,她就帮忙开始做一些订购。“店里的东西都是问出来的。”她这么说,周边的居民或老主顾有什么想买的东西都会来这里问一问,她记下来之后再去找进货的渠道。

随着各式各样的货物问询越来越多,她的商品名目慢慢繁复起来,百雀羚、凡士林、海鸥洗头膏、龙虎清凉油、花露水……她对商品的用途了若指掌。飞鹰牌的刀片,双面的是用来刮胡子,单面的是老大爷买回去切脚后跟的老茧。

许多老牌子逐渐搬迁或停产,她就试图靠着以前的关系再找进货的渠道。书桌右边的货架上摆着“全刚钻头油”,她说,这原本其实叫“金刚钻”。工厂停产之后,几个老师傅出来自己开工坊,商标不能重复,现在便叫全刚钻了。

入口狭窄,过路的人看不到店里有什么,为了更直观地展示店里的商品,她开始手写名录张贴在门外。日积月累,几十年下来也成了蔚为成风的一景。

商品名牌的制作很简单,用的多是些废旧纸板空白的背面,有大有小错落着。今天来往的客人不少,终于闲下来的时候,费宝英抽出架子上一个空了的雀巢咖啡纸盒,剪开摊成一片,“你看,这样又能写好几个”。

4 月初她刚刚做完一个眼睛的手术,在家歇了没多久便重新开张。如今她又要一个个地再写一遍这些牌子,一面重新清点店里的货品。写不了几个就要休息一下,“眼睛疼得不行”。新挂上的名牌字都写得很大,她说是为了临时先遮一下。

全钢钻头油

新写的商品名录已经挂了出来

3

2014 年,本地的一家媒体第一次关注到昊诚商行独特的招牌,对其进行报道。之后很快,来自各方各面的关注接踵而至。

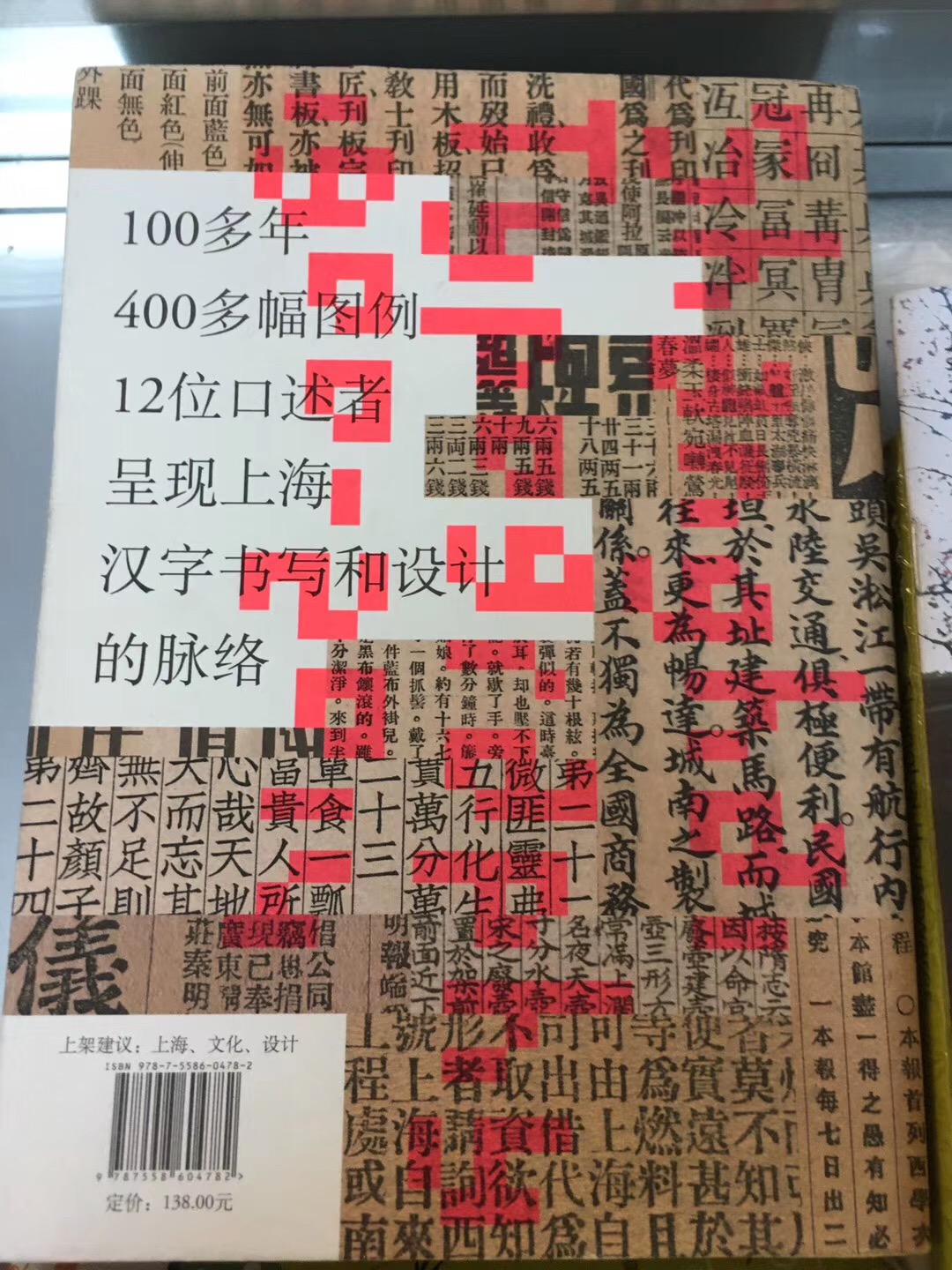

费宝英掰着指头细数,这几年小店前前后后被报道过 13、4 次,“新民晚报都上过 6 次,还有中央电视台。搞得家里人后来都说,不要再接受采访了”。2014 年,她的商品名录被收录了到上海人民美术出版社的《上海字记》一书当中;去年,静安图书馆开了一个《父辈的设计》展览会,昊诚商行的纸牌也出现在其中。

《上海字记》

除了商品名目作为民间字体的代表被关注,昊诚商行也很快成为许多上海旅游公号中都会提及的本地文化一景。在许多介绍昊诚商行的文章中,都将它与“海派”、“国货”、“年代感”、“网红”联系到一起。

随着老城改造拆迁,城市士绅化的脚步加快,连锁零售逐渐替代了个体小店,人们反而倒过来,开始觉得这种“古早味”弥足珍贵。这与许多城市都在试图复原古街的逻辑是相似的,人们认为老店的坚守是一种情怀,也是日趋同质化的城市景观中应当被留住的特色。

一整面墙的手写字让小店成为“拍照打卡圣地”,越来越多的年轻人特意跑来,有时还会和费宝英合影。偶尔有外国人路过,想掏钱买她手写的牌子,她也不收,权当送给他们,“大不了再写一张嘛”。

但不知几年前,这样的手写招牌一律被定性为“黑广告”。那时,曾有人举报说她这里有“黑广告”。当时片区的城管大队长就自己来店里检查,费宝英拿出报纸上的报道给他看,最后两人交了个朋友,也没人再来找小店的麻烦。

这些来自外界的认可让她觉得有底气了些,也表示自己“不是好惹的”,“不是一般的店铺”。

一直相安无事直到去年底,突然开始有频繁的检查。一周常常每天都有人到店门口,有时一天能有四、五次,说着有大干部来了,要把东西拿进去,但都只是口头上说一说。没想到,疫情之后开张还没有几天,就遇上强拆的事情。

太原路,“开锁”二字写到了空调外机上

谁也不知道“黑广告”究竟是什么标准,只清楚不能挂招牌,一挂就会被撕下来。昊诚商行正对着一个小区的大门,几位门房大哥坐在里面喝茶,似乎并不太关心几米外的商店发生了什么。但听到问起为什么招牌会被拆,“市容”,里面的一位往外吼了一声,另几位也纷纷应和。

其中的鲍师傅是个老上海人,听到关于市容的问题,他掰起了手指,“我也不懂啊,但就是觉得没有以前热闹了。”

他说,自己住在黄浦区,上海文化广场的边上。几年前,一场大刀阔斧的扩建,将原来的老广场面积翻了番,一下子成了全世界最大的下沉式广场,旁边的街道老屋则被绿地给吞并。从前他走出家门是人声鼎沸的小街,现在一出来便是空地,来往的大多是遛狗的人或是跳广场舞的阿姨队伍。

老房子拆得只剩下零星的几栋,菜市场也关闭,只能走到更远的地方买菜。而原来的酒吧街,变成了一堵墙。

“上海以前不是这样子。”费宝英感到,只是这两、三年的时间,很多事情都在改变。她对这座城市的掌控感正在慢慢消失。而比起流动摊贩或是大部分开小店的人,她都有手段得多,出了事还能联系媒体为自己发声,人脉也广。她想,在自己的身上姑且会有这样的事情发生,“那他们怎么办呢?”

从更宏观的角度来看,对于太原路的整改,属于徐汇区衡复风貌区计划的一部分。“衡山路-复兴路历史文化风貌区”是上海市政府在 2005 年批准的一项市政规划,总面积达 7.75 平方公里,其中徐汇区占到 4.3 平方公里,几乎将整个法租界包囊在内。

恢复历史风貌是近几年老城改造中最常见的一个词。除了一些老旧房屋的修缮,其中最突出的仍是临街的这一面。接受电视台采访时,天平街道表示,目前这里正在进行街区精细化管理。一家包子铺,在整改后变得“与整个风貌区的街区很协调”,“呈现出了历史文化的元素”,而被作为宣传的正面典型。

但对于很多商铺来说,面临的不仅仅是改造,而是全面的搬迁。在这个背景下,许多曾经的酒吧街被取缔,小店铺关门停业,离太原路不远的复兴中路、东平路、永康路,都曾经历过一轮迅速的封查。

费宝英不喜欢街道上非要整齐一致,没有人问过他们的意见,似乎格调、特色,甚至人情味、烟火气都是由城市管理者来定义的。“李克强总理都说要扶持微小企业,商店招牌不要千篇一律,要百花齐放。我这样写的有什么错?”