我的剑留给能够挥舞它的人。

约翰·班扬的《天路历程》是一部基督教寓言小说,被认为是英国文学史上最重要的宗教和神学作品之一。

班扬于1628年出生在苏格兰东部的一个小镇。他出身低微,父亲是个补锅匠,年少时便常随父亲到处游走。1644年,被征入革命的议会军。1649年,他与玛莉结婚。班扬后来回忆说,玛莉嫁妆中的两本书——贝理主教的《敬虔的实践》和登特的《普通人的天国之路》改变了他的一生。他过上了虔敬的宗教生活,成为新教徒牧师,并在家乡宣教。1660年,斯图亚特王朝复辟,禁止不信奉国教的人自由传教,班扬先后两次被捕入狱,监禁长达十二年。正是在狱中,班扬开始写作《天路历程》。

约翰·班扬(1628-1688)

《天路历程》分上下两卷,上卷出版于1678年,下卷出版于1684年。在书中,班扬借助梦境讲述了一位基督徒奔走天路寻求救赎的历程。

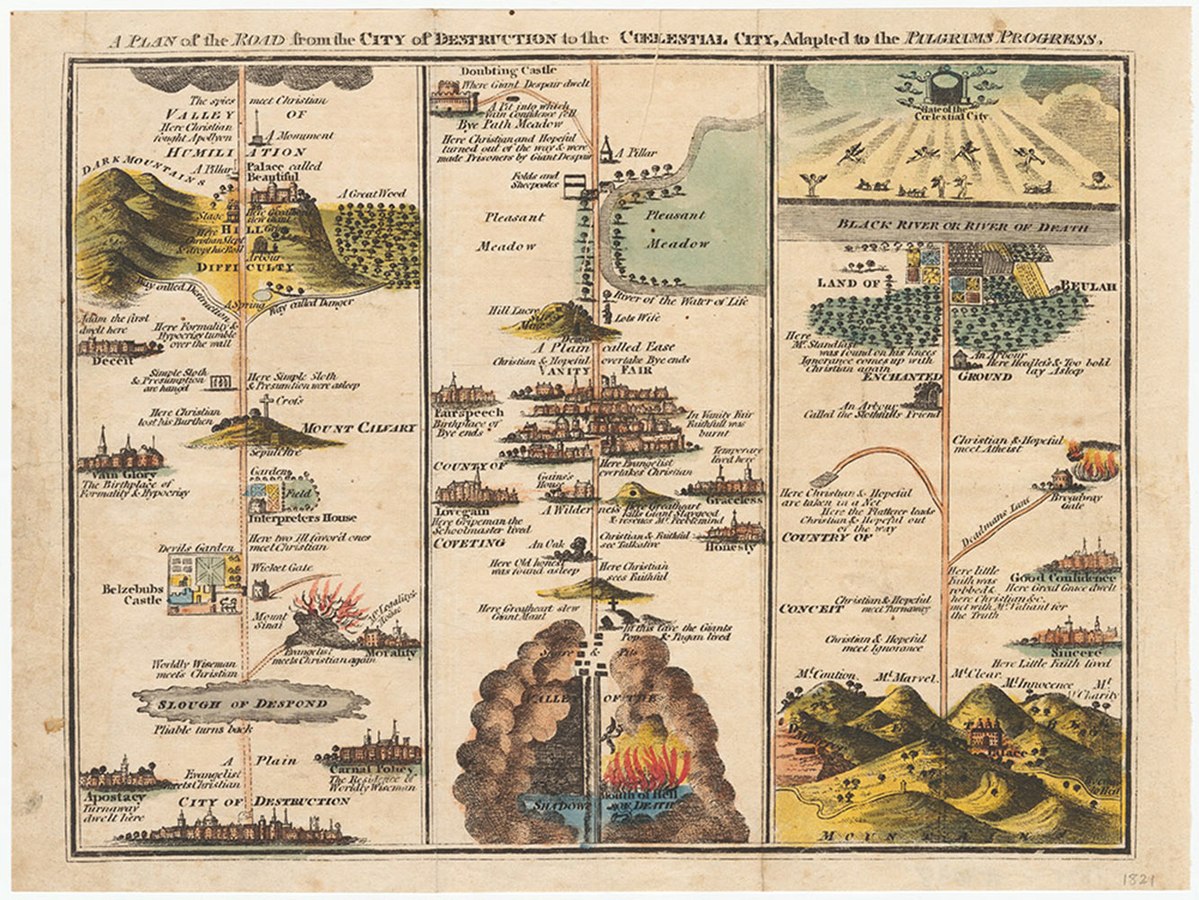

主人公是一个基督徒,罪孽包袱深重,被压得喘不过气来。他在书上读到故乡即将遭天火毁灭,陷入惊恐与茫然。正在这个时候,一位传道者指点他逃亡到“天国城”去。于是主人公开始了艰难的孤单旅程,一路经过“绝望泥潭”“屈辱谷”“浮华镇”“快乐谷”“自负谷”“死亡之河”等,最终到达“天国城”,获得救赎。

基督徒一路走来,遭遇各色人物和妖魔,经历种种诱惑和考验。如在“绝望泥潭”,身负沉重罪孽包袱的主人公在路人的帮助下从泥潭中脱身,在满怀虔诚之心叩拜了耶稣受难的十字架后,那沉重的包袱才从他身上卸掉。在“浮华镇”,主人公与七头龙身怪物激战。在“死阴谷”,主人公要口诵弥撒经文才通过地狱之门。在来到“天国城”的对岸时,他在“希望先生”的鼓励下,克服恐惧,纵身跳入“死亡之河”,游到天国的大门。

《天路历程》中从“毁灭城”到“天国城”的路线图

《天路历程》用生动的笔触阐述了一个简单的道理:信仰不是一件容易的事情,救赎之旅是漫长而艰辛的,但通过努力可以抵达天国,获得救赎。

《天路历程》的天国之路与《圣经》中的主体情节大致对应。在这场救赎之旅中,天路客凭借着虔敬的基督教信仰,不断改变自己,通过不断战胜自身弱点与外在邪恶、诱惑来获得拯救。正如克莱尔所说:“人是为了某种信仰而活着。”

天国之旅实际上也是班扬的自我救赎之旅。他以绝妙的讽刺影射了当时的历史现实,展现了复辟时期伦敦的社会景象:物质利益至上,一切都可以买卖,充斥着欲望、欺骗、谋杀。虔诚的信徒反而因坚定的信仰和蔑视名利而受到惩罚,就如同班扬因布道而被捕入狱。

除了宗教上的意义之外,《天路历程》还是文学史上里程碑式的篇章。班扬跟莎士比亚同时代,被公认为英国通俗文学的鼻祖,推动了文学的大众化、通俗化和口语化,为现代英语的发展作出了巨大贡献。

《天路历程》一经问世就大受欢迎,一年内重印了三次。在班扬去世之前,发行了十版。1681年,《天路历程》在新大陆出版,广大清教徒争相传阅。它也是最早被译介到中国的英国长篇小说,在清末时就有文言文及官话白话文、闽南语、宁波话、福州话、粤语、沪语等各种版本流传,足见其影响之大。

约翰·班扬《天路历程》,上海译文出版社,2020

【名家评论】

这本书的一大优点就是:最有文化的人也赞美不过它,小孩子也找不到比它更有趣的了。

——(英)塞缪尔·约翰逊

【扩展阅读】

《圣经》,中国基督教协会,1996