灵魂中有一种官能比起其他一切官能来对性格的影响最小,它却不含有丝毫的德或恶在内,这个官能就是记忆。

“从印刷机上一出生就成了死胎”,这是英国哲学家大卫·休谟的名著《人性论》最初的命运。然而它却是休谟最重要的作品,在哲学史上意义非凡。

休谟于1711年出生在苏格兰的爱丁堡郡,父亲是一名律师,母亲是苏格兰最高民事法院院长的女儿。但在休谟两岁的时候,父亲不幸去世。没有遵循父亲的律师轨迹,休谟在进入爱丁堡大学后对哲学产生了浓厚的哲学,他学习了笛卡尔、洛克、克拉克和牛顿等人的思想和学说,确立了毕生志于哲学的念想。由于对哲学的过分关注,休谟还患上了“学者病”,抑郁成疾。《人性论》之外,著有《人类理解研究》《大不列颠史》《自然宗教对话录》等。

大卫·休谟(David Hume,1711—1776)

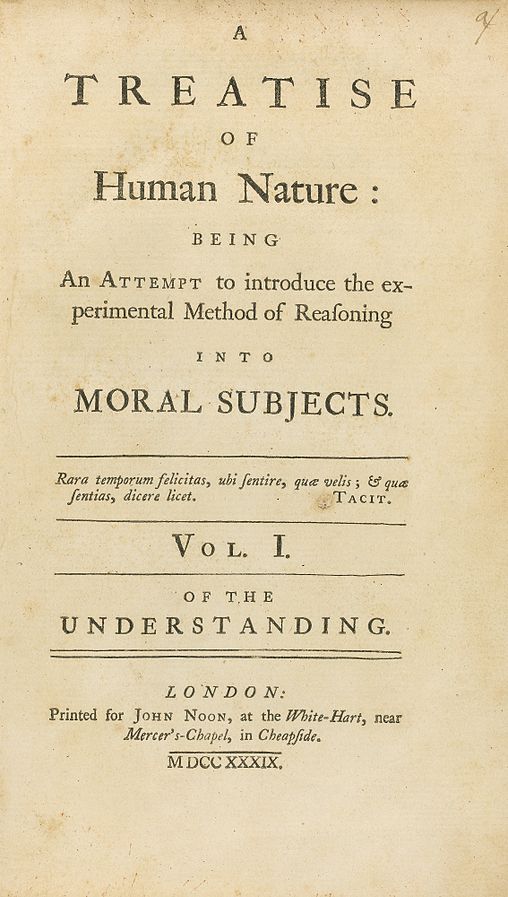

休谟从1734年开始写作《人性论》,1737年完成,先后于1739、1740年匿名出版。

第一卷《论知性》是全书的最基础、最重要的部分,主要探讨认识论,论述了知识的起源、分类和范围,人的认识能力和界限,以及怀疑主义哲学体系和其他哲学体系等内容。第二卷《论情感》延续了第一卷的内容,论述了情感的本质、起源和活动,并阐述了骄傲与谦卑、爱与恨、意志与情感等问题,并为下一卷关于道德问题的讨论打下基础。第三卷《论道德》在前两卷的基础上,对道德问题进行全面阐述,从德与恶引入,论证道德的区别是由道德感而不是理性而来;又讨论了“人为的德”——正义与非正义的问题,涵盖了伦理学的内容和政治学的内容;最后休谟引出“自然的德”,提出了他对自然才能的思考。

《人性论》第一卷

在休谟的理论中,同情是人性中一个强有力的原则,也是道德区别的主要源泉。它帮助人们形成道德和尊严的正确观念,并且让人们乐于怀抱这个高贵的品质。

作为休谟最重要的著作,《人性论》基于对人性的研究,从人性角度出发揭示了制约人类理智、情感和道德行为的准则。在书中,休谟将哲学设想为一门归纳的和实验的人性科学,把实验推理的方法推广应用在了精神哲学。在这场实验里,他以这个新建立起的科学体系,剖析了人性中的理智和情感。休谟的经验哲学比其他哲学家更彻底、更全面,也因此,休谟与洛克及贝克莱并称为英国“三大经验主义者”,对后来的实证主义、实用主义、新实在论等各类哲学思想都产生了深远的影响。有学者认为,没有休谟就没有康德;没有康德就没有德国古典哲学;没有德国古典哲学,就没有马克思主义。

在当时,这本书的出版反响平平,并没有给休谟带来想象中的名誉。而且,因为书中否认宗教信仰,不是把上帝的法律而是将人类的情感认作道德基础,因此遭受很多批评,休谟申请爱丁堡大学哲学教席的时候受到了许多教授的极力反对。他本人倒是看得很开,“媒体对这本书的反应是一片死寂,甚至连对那些狂热的读者群都没有半点交代。不过我本来就养成乐观而开朗的个性,很快就从这样的挫折里站了起来,并继续在乡下努力地进行研究 。”

【名家评论】

休谟殆为一切怀疑论者中最优秀之士。

——(德)康德

【扩展阅读】

(英)大卫·休谟著,张若衡译《休谟政治论文选》,商务印书馆,2010

(美)欧内斯特·莫斯纳著,周保巍译《大卫·休谟传》,浙江大学出版社,2017