仁者不以盛衰改节,义者不以存亡易心。

如果将漫长的中国历史比作壮美的自然景观,那么在那些描绘它的丰富多彩、气势磅礴的作品中,《资治通鉴》可堪称数一数二的绝美画作了。宋神宗御赐书名,说这本书“鉴于往事,有资于治道”,算是经邦治国的宝典了。

“史学两司马”,其中一位指的就是大家耳熟能详的“司马光砸缸”这个故事的主角、北宋著名史学家司马光。《资治通鉴》就是由他主持,刘恕、刘攽、范祖禹协助编纂的编年体史书,成书于宋代元丰七年(1084年)。全书294卷,300多万字,以朝代为纲,事件为目,记录了从周威烈王二十三年(公元前403年)到后周显德六年(959年),前后共1362年的历史,内容涉及政治、军事,兼及经济、文化等。这些历史背后,事关国家盛衰、民族兴亡、君王成败。它不是第一部编年体史书,却在史书著作中,散发着自己独特的光芒。

司马光

“皆以一生精力成之,遂为后世不可无之书”,明末清初的著名学者顾炎武这样评价《资治通鉴》。司马光突破了旧有的编年体编写体例,大胆创新,将纪传体融入其中,把所记历史事件分为三部分,集年表、帝纪、历法、天象、目录、举要及索引于一体,开创了编年体史书多功能目录的新体例。不仅如此,《资治通鉴》中以讲述政治、军事和民族关系为主,同时兼有对经济、文化和历史人物评价,目的是通过对国家盛衰、民族兴亡的记录和思考,警示后人。

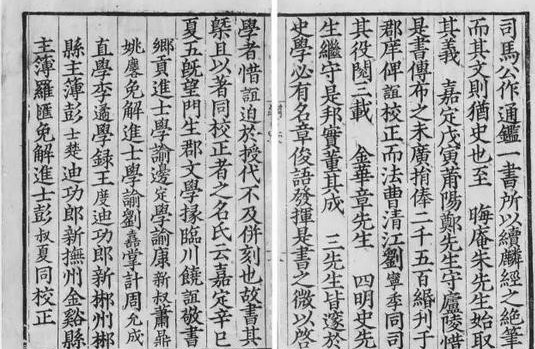

《资治通鉴》

作为一部治道教科书,《资治通鉴》中有很多治国良策,“重人才”便是其中之一。《资治通鉴》中记录了春秋时期发生在晋国的一个故事:当时的晋国以智氏家族最为强大,掌握着晋国实权,智宣子想以智瑶为继承人,但族人不太赞同,说他虽然才貌兼备、文武双全,但不仁厚,不能长久。后来智瑶当政,智氏果然被灭,韩、赵、魏三家分晋。司马光评论说:“智伯之亡也,才胜德也……才者,德之资也。德者,才之帅也。”就是说智瑶德不配位,有才无德,体现了司马光重德行的用人观点。对于人才的培养,首先是对他的思想品质和道德水平的培养,然后才是知识与技能。这样的故事在《资治通鉴》很是常见,在讲治国之道的同时,也告诫我们加强个人道德修养的重要性。

《资治通鉴》共记录了1362年的历史事件,在如此浩瀚的历史长河中,历史事件不计其数,如何选材是一大难题。而司马光的取舍原则就很好地解决了这一问题。司马光认为选材应该懂得取舍,他给范祖禹的一封信中写道,“诗赋等若止为文章,诏诰若止为除官,及妖异止于怪诞,诙谐止于取笑,便请直删不妨。若诗赋有所讥讽,诏诰有所戒谕,妖异有所儆戒,诙谐有所补益,或并存之”。如果所选的材料没有它所拥有的特定的含义,那么这样的材料就不必出现在书中。这样的创作观点,对于我们来说也是大有裨益的,无论是写作还是做事,我们都要思考,我们所展示给别人的文字或者语言是否有它存在的意义。

《资治通鉴》这部教科书与司马迁的《史记》并列为中国史学的不朽巨著,其版本众多,例如明刊本、清刻本、胡克家本等。而这些版本中,胡三省《资治通鉴音注》的注本最为人称道,是现在最为通行的版本。

南宋庐陵官刻初印孤本 资治通鉴纲目卷第二十三

【名家评论】

窃以先哲惊世之书,莫善于司马文正公之《资治通鉴》,其论古皆折衷至当,开拓心胸。

——曾国藩

【扩展阅读】

王夫之著,舒士彦点校《读通鉴论》,中华书局,2013

张国刚著《资治通鉴与家国兴衰》,中华书局,2016