生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题。默然忍受命运的暴虐的毒箭,或是挺身反抗人世的无涯的苦难,通过斗争把它们扫清,这两种行为,哪一种更高贵?死了,睡着了,什么都完了。

众所周知,莎士比亚被公认为是有史以来最杰出的剧作家。他创作于400多年前的戏剧,至今仍活跃在全世界剧院的舞台和大荧幕上。《哈姆雷特》作为他众多戏剧中最受欢迎的一部,被公认为是世界文学史上最具影响力的作品之一,为后世包括歌德、狄更斯、乔伊斯等在内的众多作家提供了无穷无尽的灵感来源。

莎士比亚出生于1564年的英国,是英国文学史上最杰出的作家,亦是作为文艺复兴时期人文主义文学的集大成者,他拓展了角色塑造、情节、语言和体裁的戏剧潜力,他的作品深深影响了后世的戏剧和文学创作。他写作一直坚持“戏剧是反映人生的一面镜子”的原则,作品多反映当时英国的社会现实。

莎士比亚生活的早期,正处于伊丽莎白统治的繁荣时期,因此他这个时期的作品充满了对人文主义的期待,风格偏明朗、乐观。十七世纪初,“圈地运动”的兴起使封建地主和资产阶级及新贵族的利益逐渐分化,人文主义理想与社会现实矛盾渐深,莎士比亚的作品也由对人文主义的歌颂转向对社会现实的批判,风格转向沉郁悲愤,以《哈姆雷特》为代表的四大悲剧,正是产生于这一时期。在其生活晚期,詹姆士斯一世统治之下的社会矛盾日益加剧,莎士比亚莎翁的人文主义理想幻灭,退居故乡写作浪漫传奇剧,作品随之变得浪漫空幻,《冬天的故事》《亨利八世》等正是这一时期作品的典型代表。

莎士比亚肖像,英国国家肖像馆藏

在莎士比亚的众多作品中,最负盛名的,当属《哈姆雷特》了。《哈姆雷特》跌宕的情节、复杂多变的人物性格、娴熟精妙的艺术手法及其蕴含的深刻的悲剧意义,使其成为西方文艺复兴时期文学作品的典型代表,与《麦克白》《李尔王》《奥赛罗》并称“莎士比亚四大悲剧”。

莎士比亚在1599年开始创作《哈姆雷特》,并于1603年完稿。当时的英国正处于伊丽莎白统治末年,一边是资本主义逐渐发展,文艺复兴进入晚期,人们借着“人的解放”的名义放纵私欲;另一边是封建势力的反扑,封建主对资产阶级和劳动人民的压迫使得社会矛盾进一步激化。莎士比亚借丹麦八世纪的历史影射十六、十七世纪之交英国封建贵族地主阶级与新兴资产阶级为了争权夺利而进行的激烈斗争,为我们呈现了一个“颠倒混乱的时代”的故事。

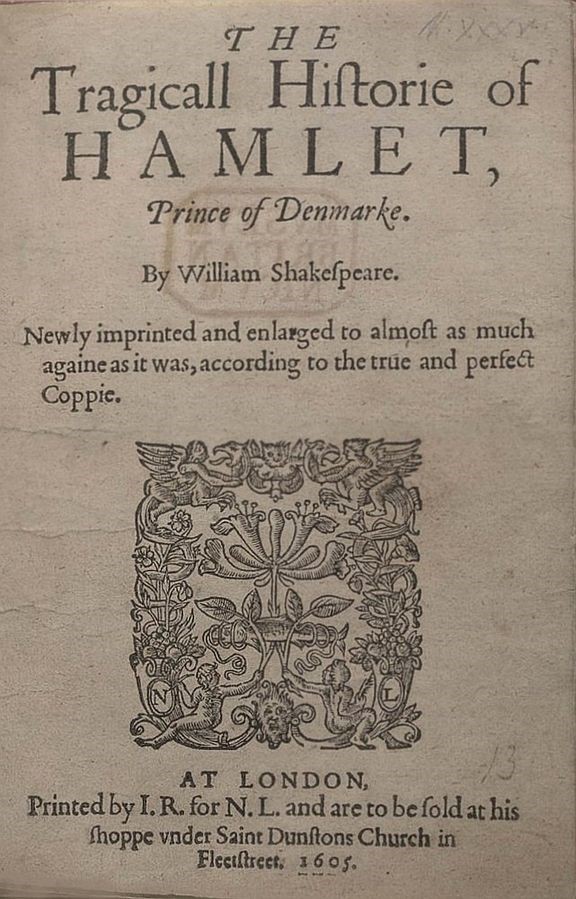

1605年版《哈姆雷特》的标题页

戏剧主要围绕哈姆雷特“为父复仇”的冲突展开,通过一幕幕戏剧,把主人公哈姆雷特在变幻无常的世事之下的性格转变,在一次次抗争之后由反抗命运到听信天命的态度变化,以及人物在复仇的怒火之下仍旧坚守原则、从不滥用暴力的形象呈现开来。

戏剧的第一场以两名军士的对话交代了故事发生的背景。从第二场开始,戏剧的主要人物渐次出现,故事的讲述步入正轨。丹麦王子哈姆雷特回家为父亲奔丧时得知母亲在父亲尸骨未寒之时便与他的叔父——新国王克劳狄斯匆匆结婚,哈姆雷特悲愤不已,发出了“脆弱啊,你的名字就是女人”的感叹。紧接着,哈姆雷特见到了父亲的鬼魂,得知父亲被叔父所害,就此踏上了复仇之路。在过程中,他装疯卖傻上演“戏中戏”,验证鬼魂所言的真实性;误杀心上人的父亲波洛涅斯和哥哥雷欧提斯;还失去了心上人奥菲莉亚和母亲乔特鲁德。虽然哈姆雷特最终亲手杀掉了叔父,自己却也惨中毒剑身亡。

哈姆雷特是一个悲情式的英雄,他相信生活的真善美,却遇上了叔父弑杀父亲篡夺王位、母亲与叔父乱伦的变故;他爱上了纯真善良的奥菲利莉亚却因为她父兄的劝阻、政治地位的变化而无法结合,甚至错杀了她的父亲,使她绝望自杀。哈姆雷特始终处于深深的矛盾和难以排解的忧患之中,他从一开始咒骂命运为“娼妓”,一次次反抗命运施与他的不公,到变故之后开始怀疑自己,怀疑身边人,怀疑自己战胜命运的可能性转而相信天意,哈姆雷特的命运以失去爱人、失去生命的悲剧结尾告终。从故事里,我们可以窥见莎士比亚对于人文主义理想与纷争不休的社会现实的矛盾的批判,以及他对于命运观念的思考和变化。

《哈姆雷特》是一个风格独特的悲剧,它既没有莎士比亚其他作品所特有的那种突如其来的残酷,也没有那种全情投入的浪漫。这部作品的独特之处在于,它深入探究了戏剧主角的犹豫不决,以及由此产生的悲剧后果。剧中鬼魂的启示使哈姆雷特陷入了多重困境——谁是他的仇人、他应该怎么做、他可以信任谁,以及从履行正义的角度看,他又扮演着什么样的角色?生存还是毁灭,这是一个问题;信命还是与命运抗争,这也是一个问题。

悲剧结局的设置我们不难看出,莎士比亚对于哈姆雷特前期极度反抗命运和后期完全听信天命的命运观都并不认同。或许莎士比亚想告诉我们的,正是如今很流行的“尽人事,听天命”的命运观念吧?

故事里其他人物的塑造上也极具艺术性。弑兄娶嫂、篡位杀侄的克劳狄斯为了利益不择手段、排除异己却又滴水不漏,他的性格正是当时打着“人性解放”旗号放纵私欲的资产阶级的体现。而哈姆雷特的爱人奥菲利莉亚则是善良纯真但是保守顺从的封建女性的代表。她生性善良,但为哈姆雷特的“发疯”痛心不已、不堪爱人杀害父亲的打击选择自杀;但同时也保守懦弱,对父兄绝对顺从,在他们的教唆下试探哈姆雷特……这些次要人物为推动故事情节的发展起到了重要作用,亦使故事具备了更深的时代意义。

作为文学史上的经典,哈姆雷特中文译本众多,目前已逾四十种。目前较通行的有朱生豪、梁实秋、卞之琳的译本。在这几个比较有代表性的译本中,卞之琳的译本是出现最迟的,为诸译本的集大成者,翻译过程中曾参考曹未风、朱生豪等人的译本。在译作处理过程中,亦按照原剧词将诗体和散文体作了区别。而梁实秋的译本优长之处在于每一章节均有《序言》,对故事来源、著作年代、舞台历史等情况作了概述,有利于读者更好地了解作品。

【名家评论】

我们认识这个哈姆雷特,好像我们认识我们自己的面孔,我们经常在镜子里看到他,看到的正是我们自己的相貌。

——(德)海涅

【扩展阅读】

(美)阿兰·布鲁姆、哈瑞·雅法著,潘望译《莎士比亚的政治》,江苏人民出版社,2009

(美)斯蒂芬·格林布拉特著,唐建清译《莎士比亚的自由》,社会科学文献出版社,2020