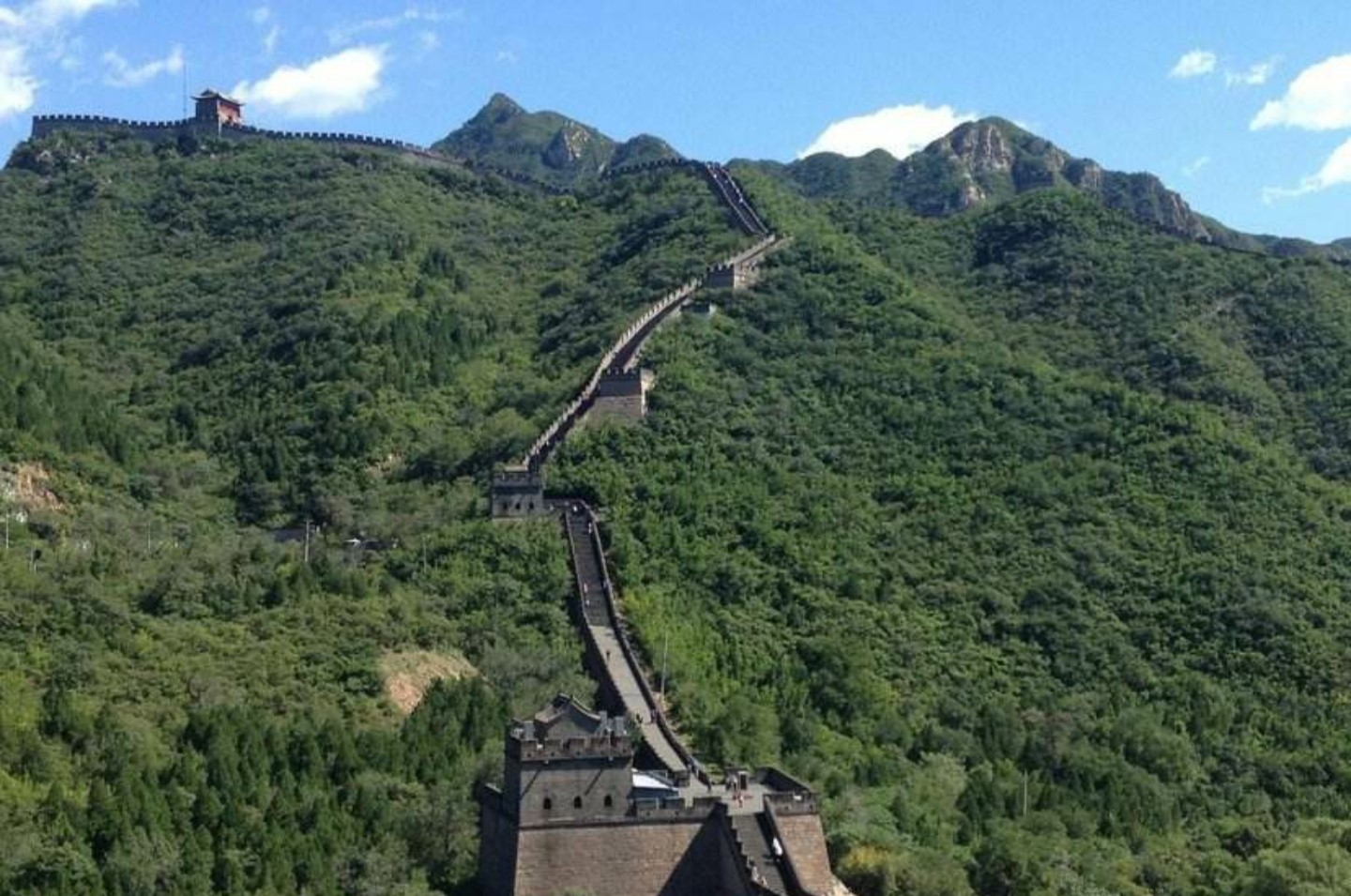

中国最骄傲的世界奇观,卫星上都可得见的人造建筑,更成为胡汉文化最直接的分界线

长城,以其形称则长 以其用称则城。是中华民族建筑史上的奇迹,是历代劳动人民汗水与智慧的结晶。千百年来,屹立北疆,历春秋岁月而不屈,经寒暑时光而不折,就像中华民族一般,坚毅、刚强。

实际上,我们今天所说的长城是一个非常笼统的概念,在古老中国的历史中,有多个朝代都曾经在不同程度上修建、修补过长城,一方面起到防备北疆的作用,一方面则是起到划定国界的作用。

从现存资料来看,长城这种用以防御的绵亘不绝的城墙,最早在春秋战国时就已经出现了。按《左传·僖公四年》有载“楚国方城以为墙”一条,可以推测在那时的楚国就出现了较为早期的长城,与之同时或稍晚,战国时期较为靠近北方,有可能受到北方游牧民族攻击的齐、魏、燕、赵、秦以及中山等国相继兴筑长城,用以抵御进攻。而等到秦始皇灭六国完成统一后,同样为了防御北方匈奴的入侵,将秦、赵、燕三国北边的长城重新修缮加固,使得原本松散的长城防御体系逐渐连贯起来,形成西起临洮(今 甘肃省岷县),北傍阴山,东至辽东,的恢宏景观,今日则俗称“万里长城”,至今尚有遗迹残存。

而在这之后,汉朝、北朝、隋朝都曾经不只一次的翻修、重建长城,以抵御来自北方草原的冲击,求得一方安宁。

时间来到明朝,距离上次秦朝大修长城已经过去一千多年,明朝君臣百姓再次开始了恢宏壮阔的长城工程,有明一朝,为防御北方鞑靼瓦剌的侵略,自洪武至万历,大修长城一十八次,形成了今天我们看见的包砖的长城景象,明长城东起山海关,西至嘉峪关,绵亘万里不绝,再加上同期的内长城与九边军镇,明王朝在北方国境铸造了一套庞大的雄伟的防御体系。

明代以降,清代对长城部分地区也有过修补或重建,而到了民国年间,长城保卫战再度发挥长城保家卫国的功用,可也是最后一次了。随着抗日战争、解放战争、抗美援朝作战相继结束,承平日久,长城防备北方的战略功能逐渐失去意义,日渐沦为一件华丽的装饰品,伏在中华大地上,一眼看见秦皇岛外打鱼船,一眼看见河西走廊千年风沙,他也是一个两千岁的老人啦。

但是这并不是说我们就要抛弃长城了,而是说在新时代的今天,长城的意义将无限广化,不再单单是绵延不绝的城墙,更是伟大中华民族精神的一部分,中华民族的代表之一,是值得我们关切爱护的精神和物质财富。不过同时也要注意,长城不再是阻碍,他将化身桥梁,跨越长城,走向世界这封中国的第一份电子邮件已经说明了今天长城的意义,他不是消极防御的工具,固步自封的理由,而是绵延万里不绝,勾连海内外的宝贵桥梁。