莫卧儿皇帝最伟大皇帝阿克巴的心仪之地,曾拥有500多座华美建筑的皇宫,伊斯兰建筑的明珠。

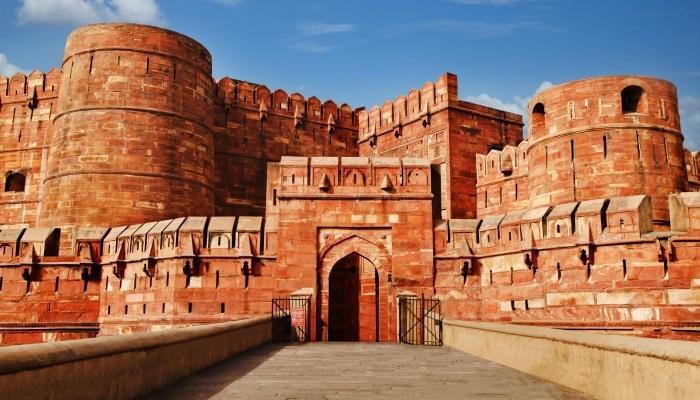

在泰姬陵的光环下,人们很容易忘记亚穆纳河畔还存在着一颗耀眼的明珠——阿格拉堡。每日清晨,当太阳自泰姬陵背后缓缓升起,沿着阿格拉堡的红砂岩围墙,走到最东端的茉莉宫,登上华美的白色八角塔,从那扇特定的窗户看到的泰姬陵,有着令人为之落泪的美丽。因为那里沙贾汗国王晚年被囚禁之所,也是举世闻名的爱情故事划下终点的地方。

1638年,阿克巴大帝出于战略需要,在亚穆纳河岸边修建了一座红砂岩要塞。然而阿克巴的孙子,沙贾汗国王并不喜欢冷冰冰的军事堡垒。于是,在他的命令下,工匠们用他最喜爱的白色大理石作为建筑材料,将红堡扩建,改造成了富丽堂皇的王室宫殿群。

现今,从红堡南侧的阿马尔辛格门进入,我们会发现红堡的外围仍然保留着极其精妙的军事布局:脚下跨过的护城河曾经养满鳄鱼,20米高的红砂岩围墙有内外双层,墙内的路有几道角度极其刁钻的急转弯。环环相扣,用来抵御入侵者的攻击。

这里的一砖一瓦都饱经战火的洗礼。多年来,阿格拉地区的古迹先后遭到了马拉地人、贾特人和英国人的破坏,泰姬陵更是几度遭遇洗劫。但阿格拉堡却凭借其得天独厚的地理位置和庞大的军事工程而屡次被军队征用做驻防要塞。直到如今,堡垒内的许多区域还驻扎着军队,禁止游客入内。

走过硝烟弥漫的外城,景色豁然转变。满院碧树芳草簇拥着通体绛红的觐见宫直直地映入眼帘。左右两端的塔亭凌空跃起绝佳的弧度,映衬得中间的穹隆形双开大门气势逼人。穿过轩朗的前殿,后方是更加宏丽的三进式柱廊大殿。这座由多根排列齐整的纯白大理石立柱支撑起的平顶建筑,就是沙贾汗处理日常国家政务的公众大厅。从外向内走去,会发现每根大理石柱上都雕刻着重叠绽放的花朵,使人每踏一步都能享有花团锦簇之感。

但请不要被眼前的华丽迷惑,大厅王座的左侧,还有个不甚起眼的楼梯,通向一个大庭院。走上去后,左侧便是沙贾汗为妻妾们修建的宝石清真寺,清真寺下还曾设有女性集市,以便于王室贵妇们能够享受足不出户的购物乐趣。

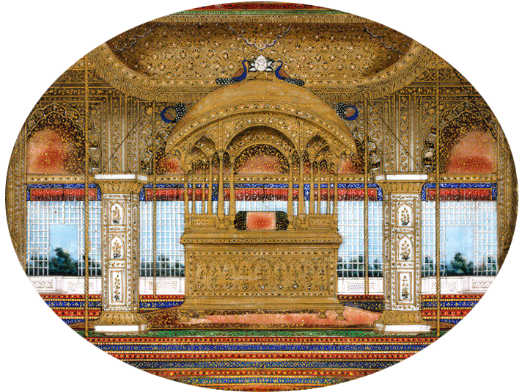

再远些,就是沙贾汗的私人大厅,用来接见外国使臣或达官显贵,因此也被称为枢密宫。这是堡内最轩阔豪奢的宫殿,享有“尘世天堂”的美称,因为它整体全部用大理石建造,外形像一座华美的凉亭,镂刻着繁复的人物花鸟浮雕。三面是方形拱门,一面是透雕方形窗户,窗板上镶嵌着各色宝石,光彩夺目。更绝妙的是,站在这里,可以俯视波光粼粼的亚穆纳河河和远处美丽的泰姬陵。

大厅内,曾经摆放着那把传说中的孔雀王座。据说,王座以白银和翡翠为底,用11.7万克黄金铸成,上部镶满了宝石、翡翠、青玉,甚至包括那颗著名的光之山钻石,下部镶嵌着黄玉,背部则是一棵璀璨无比的宝石树,树上站立着用各色宝石拼攒成的孔雀。遗憾的是,这把奢华无匹的王座已经在战火被拆毁。沙贾汗被囚禁后,王座被奥朗则布带去了德里。1739年,纳迪尔沙遭到暗杀后,王座上贵重的宝石被拆下分发给了士兵。现在,还保留在王座原来位置的,只有墙上沙贾汗当初下令雕刻的波斯文诗句。

德里红堡复制品

孔雀王座虽然奢华,却也不是没有其他宝座能与之比肩。例如曾摆放在公众大厅的宝座,也是用纯金铸造,上面镶嵌着9999颗钻石。但只有孔雀王座可以享有“神话”的美誉。因为这把王座原名Takht-e-Tavous,即“莫卧儿帝国王座”,是王权的象征。即使后来毁于战乱,德里的红堡内依然保存有复制品。甚至有传言说,伊朗几任君主加冕时所坐的那把奢华的宝座,也是仿孔雀王座而制。

从枢密宫出来,可以在院子的中央位置看到一口巨大的喷水池。这是国王和他的妻妾们夏日戏水消暑的乐地。因为当时并没有抽水设备,所以工匠们别出心裁地在塔楼上建造了蓄水池,再用管道将水引入喷水池底部,利用高低落差形成水压制成喷泉,可谓独具匠心。据说喷水池中心还有一座黄金女神雕像,但在英国侵略者占领期间被搬走了,其后便不知所踪。

阿格拉堡的最东端,就是茉莉宫了。在这里,沙贾汗被政变成功的儿子奥朗则布囚禁了8年,每天只能通过白色八角塔上的特定窗户眺望亡妻长眠之所。1666年,沙贾汗去世后,遗体就是从这里被装船运到了泰姬陵。

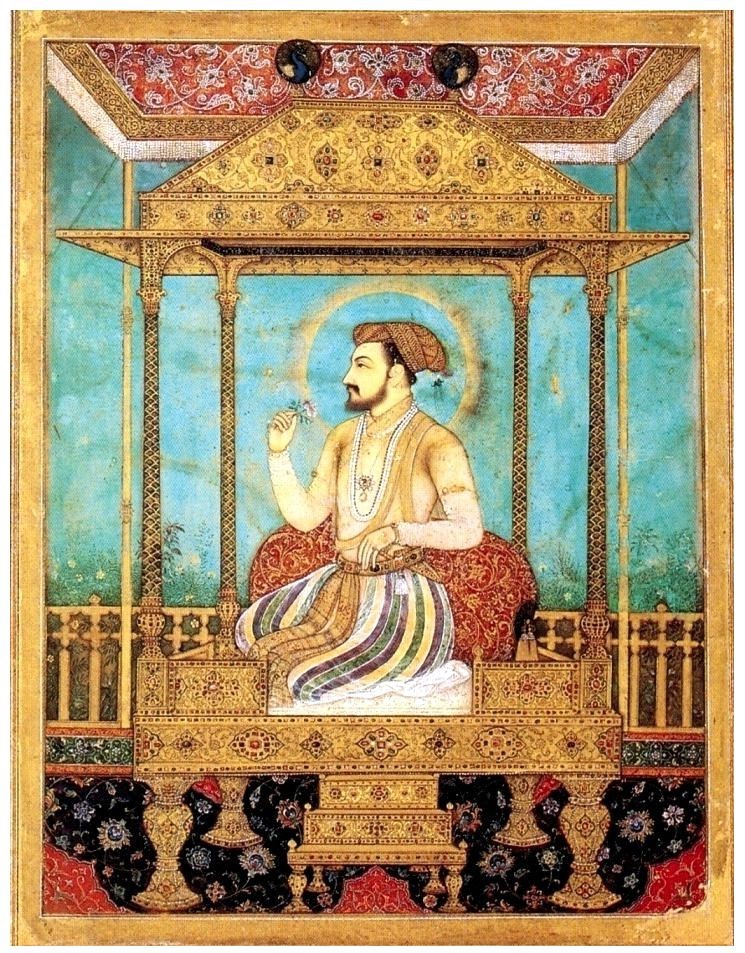

沙贾汗

这里还有个大庭院,叫葡萄园。当初园中有没有栽满葡萄现在已不得而知,但值得一提的是,在园中有个平平无奇的入口,从楼梯走下去,可以看到一个两层楼高的迷宫式建筑,据说阿克巴大帝曾在那里安置了500个妻妾。

从葡萄园往南走,是阿克巴为儿子贾季汗修建的贾季汗宫。单从居住待遇上看,贾季汗就比阿克巴的妻妾要好上太多。宫殿前方是一整块石头凿刻成的澡盆,是货真价实用来洗澡的。也许在阿克巴眼里,儿子贾季汗永远是可爱的小孩子。但阿克巴的一片慈父之心显然没有换来好结果,贾季汗等不及父亲寿终正寝,就起兵叛乱夺了王位。想想贾季汗的儿子沙贾汗,也是被儿子奥朗则布轰下台的,不得不说莫卧儿王朝的传统真是让人无法恭维。

从贾季汗宫出来,就回到了阿马尔辛格门的主路上,此行也顺利结束。