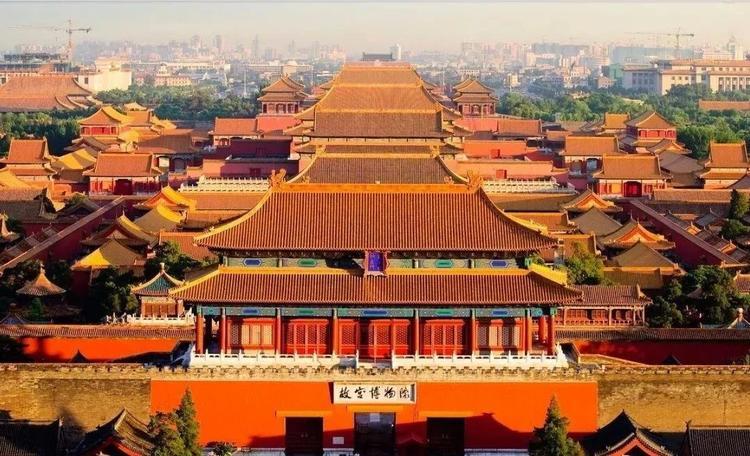

拥有8000多间殿阁的现存最大木造宫殿,明清六百年帝王后妃的生活场所。

天底下没有一座城市比北京更要讲究整齐,而其中的紫禁城更是依照“中轴布局,左右对称”。古人们沿着一条笔直的中轴线展开了一幅盛大的画卷。

故宫

人们可以用建筑标准,审美样式,文化价值来划分一座城池的地位,却忽视了宫殿楼宇在时光流逝中屹立的剪影。故宫,是高贵雍容的朱门黄瓦,更是中国文化的底色。

明永乐四年,明成祖朱棣下诏兴建北京皇宫,不惜耗费大量的人力物力,也要建成一座理想的都城。在历史上,共有14位皇帝曾在故宫居住。高大的城楼多出了许多空间,于是皇帝居住时便分隔成数间屋子。据记载,明代乾清宫有暖阁9间,分上下两层,共置床27张。为防不测,皇帝的就寝之处很少有人知道。

乾清宫

天与地两相映照,故宫更是带领着人们从现实往回望。从书本里,电视上,建筑中,真实的触摸历史的脉络。紫微星,来自天上的神秘空间,禁,是皇权的彰显,从人身上挤压,也散发在人群里,城,是四四方方的聚拢,是居住的另外一套系统。

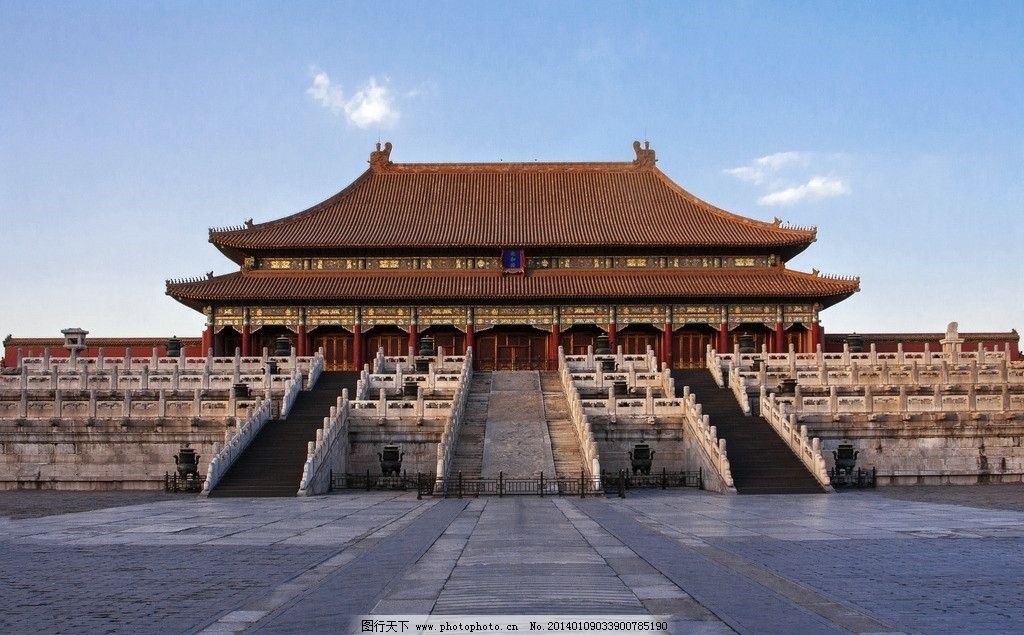

紫禁城的中心,便是太和殿,俗称金銮殿。处于故宫南北主轴线的显要位置,建成后屡次遭受焚毁,多次重建。上乘重檐庑殿顶,下坐3层汉白玉台阶。在汉白玉石雕基座旁,周围环以栏杆。栏杆下安有排水用的石雕龙头,每逢雨季,可呈现千龙吐水的奇观。在殿顶扬起的翼角上,安放着十个走兽。第一个饰物是骑凤仙人,相传原是南朝齐明王,后修道升仙。太和殿是用于举行各种典礼的场所。明清两朝,有24位皇帝都在太和殿举行盛大典礼,如皇帝登极即位、皇帝大婚、册立皇后、命将出征,此后每年万寿节、元旦、冬至三大节,皇帝在此接受文武官员的朝贺,并向王公大臣赐宴。

太和殿

除此之外,太和殿中隐藏着五座神秘符碑。以太和殿正中悬轩辕镜正上方的藻井平台中央所供符牌为中心,东西南北四方分别朝向正中各供奉一座。符牌由于雕刻着镇殿神符,故又称“符板”。据记载,雍正九年,雍正帝正被病魔缠身,让道士治病时,便留下来了某块汉藏合一的符碑。天下一人的权威,也抵不过常人的病痛折磨。

建筑的本质是为人类的生活生存提供舒适的空间,是巨大的容器,是虚空与怀纳。大为小扩,虚为实张。而紫禁城最大的门—午门,开启繁华压抑宫廷威严的的宫城,在古老的融洽与和谐中续存。造型样式像一只鸣鸣而飞的凤凰,接受一切的尊荣。因为正午的太阳总是出现在正南方向,所以南门叫做午门。因为天子坐北朝南,所以正南方向的午门,便是紫禁城里最尊贵的大门。午门的形制,比较像中国木制家具里最关键的部件--榫卯。方位上属性至阳的午门,却采取了带着阴性意象的凹形形制,阴阳相调,切合古代哲学思想。与外部空间形成的凹凸结构,指向阴阳谐制。有界与无形,物象与意识,是相生相成的。古代典籍《周礼》规定,皇宫的正门叫作雉门,雉即指朱雀。是古代神话中颜色朱红的神鸟。午门五座屋脊微翘的楼阁,形似五只举翅的大鸟。于是这里往往被称为五凤楼。午门在过去,日日接受朝臣的跪拜,也观摩着战俘礼的上演。 天子一句话便将忠与恶化作乌有,这就是君王的容与收。

午门

在紫禁城十米高的城墙上,四角各有一处角楼。在城墙上高高瞭望。偌大的紫禁城,便是由它来守卫。近六百年的光阴,形制未改,玲珑格局未变,在旧色日光里,缓缓变老。来来去去的人群远远望着角楼,追忆往昔,追忆明清之风韵。紫禁城里的每一处建制,都是由天上的星宿一一对应。角楼的修建,是为了让二十八星宿中的角宿落入,以镇守宫城。角楼由六个歇山顶交叠而成,三层屋檐共有二十八个翼角,十面山花,七十二条脊,吻兽共二百三十只。是紫禁城里最复杂的建筑,可谓是四面玲珑。

角楼

“御沟春水晓潺潺,直似长虹曲似环。流入宫城才几尺,便分天上与人间。”元代马祖常所写的《玉河诗》,所写的就是皇宫里唯一的河流—金水河。它的河水,来自北京西北的玉泉山,山上的河水由北向南,一路流向京师。河水的源头在西边,西方属金,金生丽水,这便是金水河的名字来历。这条柔软的弧线,正是风水中背山面水的尊贵设置。这里曾经种植过荷花,也具备了排水、供水、防火和装饰的功能。而金水河上的五座石桥,被称为内金水桥。桥在中国意象里,有家国的责任,更有个人追求的信仰。这五座石桥,代表着仁义礼智信。在这王宫里,要把这样的精神法则传递出去。

金水河

紫禁城里守卫皇城的不仅仅是建筑,更有六对铜狮。他们的头和身体是圆形,底座是方形。体现着中国古人天圆地方的地理认识。它们头上的四十五个发髻,呼应皇帝九五之尊的称谓。东侧是雄狮,脚踩绣球,象征掌握社稷。西边是雌狮,抚摸幼狮,象征子嗣昌隆。在几百年的世事变迁中,铜狮守卫着这座宫城,看尽繁华,也品味着寂寥。这城中一隅,也是在指涉这皇城里一切的命运。

铜狮

故宫的木料,石料以及建筑样式,是顶尖的,更是无法复制的。这里并不是皇帝享乐的遗址,而是一代君王怀抱着建设家国的理想,细琐之下,却是敬畏与虔诚。品类之盛,器物之美,人权之巅,也无法预知命运崎岖之途。这座城,是一个鼎盛王朝的遗物。