祖师达摩,禅宗开创第一人,渡海与面壁;六祖慧能,禅宗发扬光大者。

佛教从两汉之际传入中国后,到魏晋时期随着佛经的翻译增多,当时中国僧人对佛经的理解,往往需要借助玄学(《老子》《庄子》《周易》) 的思想,由此形成不同的流派,这个时期的佛教也被称为“格义佛教”。禅宗的“禅”,原本是指一种修行的方式,东汉时期的安世高所翻译的有关禅学的佛经, 基本上属于小乘佛教的禅观修行方法。大乘禅法的流行,直到东晋时期的鸠摩罗什等人译出大乘佛教经典时,大乘佛教有关修禅的内容才在中国发展起来。南北朝时期,佛教学者重视讲诵经典,专攻不同的经论,而出现了若干经师和论师,所以基于不同经论的讲解而形成了不同的学派,佛教进入“学派佛教”时期。南朝刘宋时代,求那跋陀罗翻译出《楞伽经》,为精研禅法的僧人开辟出一条全新的思想道路,中国禅宗的思想即导源于此。

进入隋唐时代, 随着西行求法僧人带回并翻译出完整的佛教经典,不同佛教学派的思想因为新译佛经而注入活力,同时社会历史条件也在发生变化,寺院经济不断强势,朝廷和贵族也愿意资助各种讲学的僧人,所以原本讲习经论的佛教学者逐渐建立起各种宗派,如天台宗、华严宗、唯识宗、禅宗等。不同的佛教宗派有各自独特的教义和教规, 宗派内部又强调法脉世系的传承。 禅宗是中国佛教各宗派中最具本土色彩,也是最重要的宗派,它的形成和演变是一个复杂的历史过程。

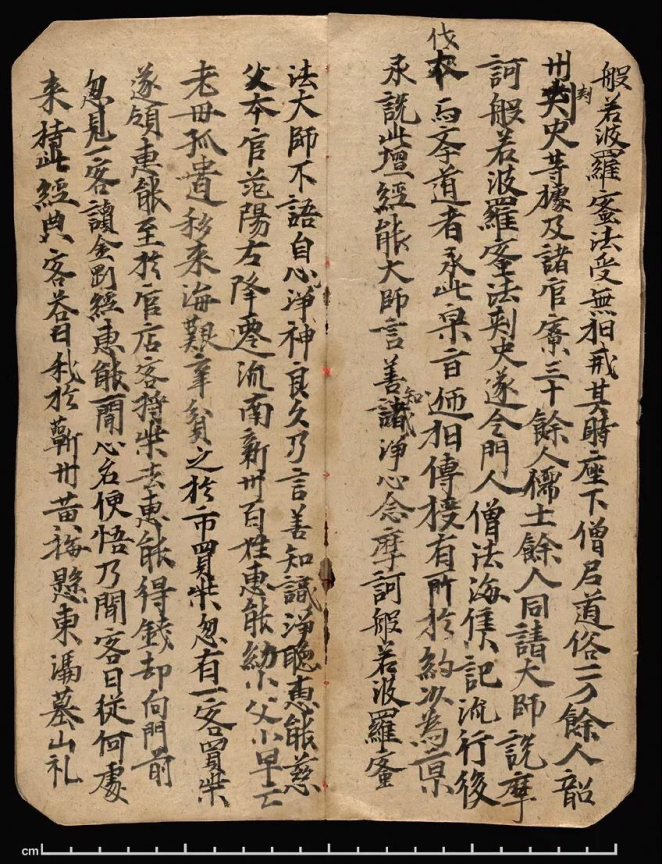

图 1. 敦煌本《坛经》

相传南朝梁武帝时,南印度的菩提达摩到金陵见梁武帝,因两人见解不同,达摩遂渡江北上,在北魏传授禅法,而将《楞伽经》作为印证修行的经典。 达摩传法于慧可,慧可又传僧璨,这三人后来被禅宗奉为初祖、二祖和三祖,又称为“楞伽师” 一派。 唐代初期,僧璨把衣钵和法脉传给道信,此时的楞伽师逐渐受到《大乘起信论》的影响。道信门下有法融和弘忍,法融因为在牛头山而被称为牛头禅一系,这一分支传承数代而终结。道信的直传弟子是弘忍, 他传法四十余年,门下弟子众多,著名的有神秀和慧能,禅宗的兴起是弘忍之后的事情。 神秀晚年和弟子到洛阳和长安弘法,受到当时朝廷和帝王的特殊推崇, 曾盛极一时,神秀一系被后世称为“北宗” 禅。

图 2.曹溪宝林寺(今南华寺)

慧能的父亲因谪官岭南,在慧能出生不久后便去世,慧能从小家境贫寒,靠卖柴赡养母亲。某日,慧能听人诵《金刚经》而有所领悟,于是前往冯茂山拜见五祖弘忍。 八个月后,弘忍召集弟子,要求每人做一首偈颂,以检验他们对禅的理解。上座弟子神秀作偈云:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃。”一时流传全寺,慧能听到后,也作一偈并请人写下:“菩提本无树,明镜亦非台,佛性本清净,何处惹尘埃!”弘忍认为慧能见地透彻,就将衣钵传给了慧能。 慧能南下隐居十余年,后来回到广东曹溪宝林寺, 又被邀请到韶州大梵寺讲堂为大众说法,其门人法海将语录整理为《坛经》。

慧能在岭南宣传他的简易法门,力求和平民接近,保持禅宗以来的本色。 慧能主张把早期禅宗奉为经典的《楞伽经》改变为《金刚经》,因为《楞伽经》的传习已经偏重文句的疏解,而失去了指导实践的精神。慧能的弟子有神会、南岳怀让和青原行思等,经过再传弟子马祖道一、石头希迁等人的弘扬,慧能一系的学说逐渐扩大到江西一带,也包括现今的湖南地区在内,而与北方盛行的神秀一系形成对峙的形势。 尽管如此,慧能门下和神秀门下未见有何争论。直到慧能死后二十年,他的弟子神会在河南滑台大云寺指责神秀一系师承傍门,只有慧能才是南宗正统, 由此造成后世将慧能视作达摩以来禅宗的直接继承者的印象。

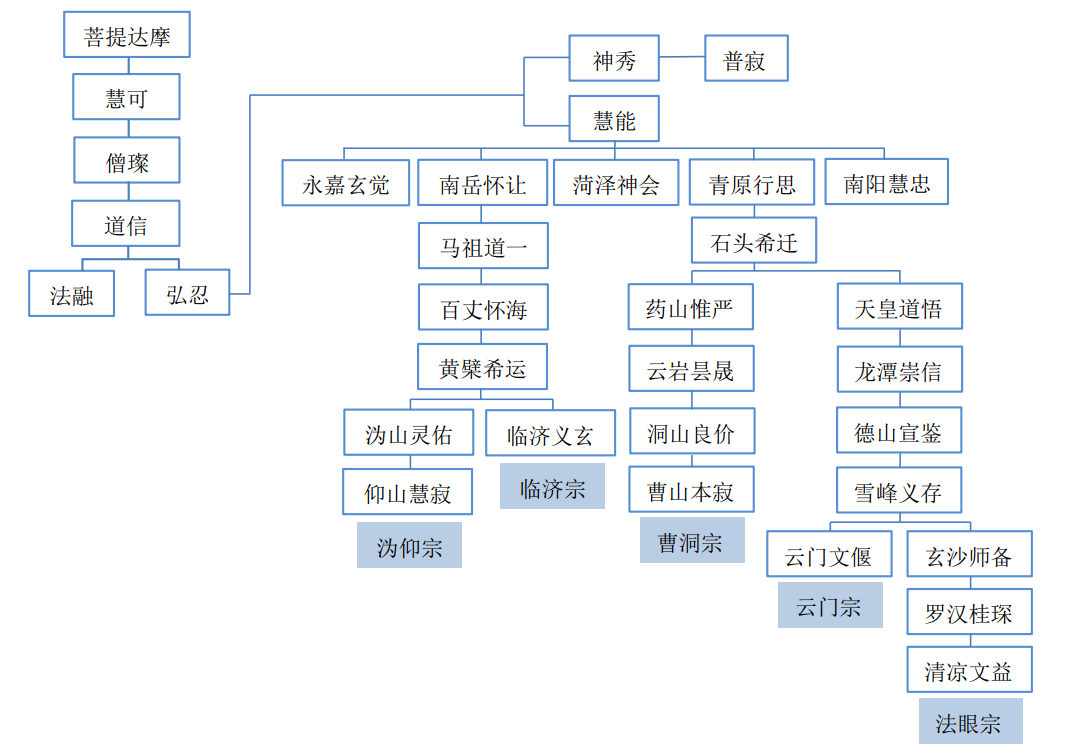

不过,神会的菏泽宗一系和神秀的北宗禅,在传承数代后衰落,反而是南岳怀让和青原行思两系得到马祖道一和石头希迁的继承,禅门日盛。到了晚唐五代时期,南宗传播地区越来越广,南岳一系分出沩仰、临济二宗,青原一系分出曹洞、云门、法眼三宗, 合称禅宗五家,北宋时期,临济宗分出黄龙、杨岐两派,与上述禅宗宗派合称“五家七宗”。 宋代以后,随着译经活动的结束,以及唐宋转变带来的社会变化, 既缺少印度佛教的思想资源,又缺乏禅门内部的理论创新, 禅宗在思想和学说上也日趋停滞, 逐渐与佛教其他宗派产生融合的趋势。 隋唐佛教创宗立派的盛况,随着各宗派的融合,也退出了历史舞台。

图 3.禅宗谱系