既可运输人车,又可输送水源,公元前罗马人水利工程的建筑杰作。

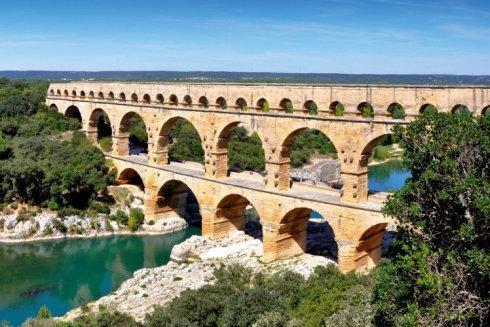

在法国南部加德省,尼姆城东北郊外的加德河水倒映着加德桥的身影,加德桥是世界上现存最大的古罗马引水渠。1985年入选世界文化遗产,是第一个进入名录的桥梁遗产,被当时的委员会评为“艺术与技术的杰作”。著名的法国思想家、教育家卢梭在参观后曾说:我看到的是一座用双手建立的丰碑,只有古罗马人才能建造出这么完美的杰作。

加德桥最开始并不是作为一个“桥”,而是水渠运输中的一环。俗话说条条大路通罗马,可见罗马对道路建设的重视。从公元前三世纪开始,罗马开始建造公路,到第一任皇帝奥古斯都时代,基本覆盖整个地中海沿岸。水渠是另一项持续了数百年的工程,到克劳狄乌斯算基本完工。在帝国鼎盛时期有11条引水渠构成其庞大的供水系统。到了现代后,在罗马近郊还保存有一条克劳狄饮水道。

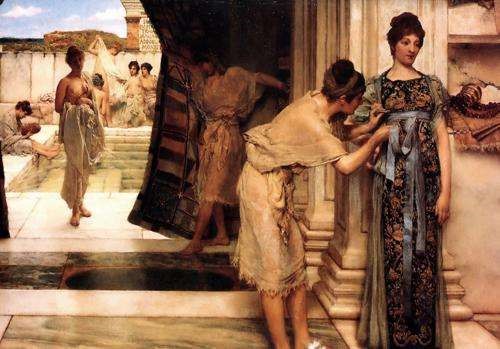

罗马人爱水,把水当做身份的一种象征。比如在罗马帝国中只有奥古斯都大帝才能舒舒服服的用水,其他贵族平时的谈资都是自家如何不缺水,能经常洗澡简直就是炫耀的资本。所以浮夸的他们特别爱洗澡打扮,对整洁度非一般的重视。逐渐地,罗马的城市里露天浴室也越来越多,而且相当长的一段时间里面可以男女混浴。为了炫耀,有钱人不用家里自带的浴室,反而要公共浴场,穿着当下最流行的华丽外套,让下人给他按摩搓背,涂香水。再跟朋友们随意聊聊生意,和解诉讼什么的也是平常事。于是在罗马帝国的疆土中,每建造一座新城市,罗马人都建造水渠引水供应城市。

《布尔萨的豪华洗浴》热罗姆

《布尔萨的豪华洗浴》热罗姆

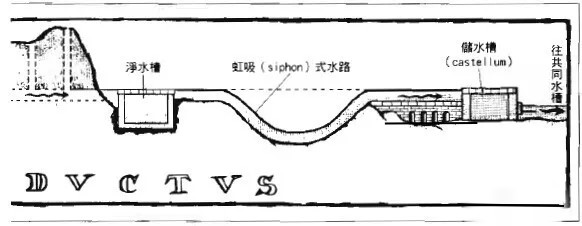

公元50年,己把地中海占为内湖的罗马帝国,决定修建一条水道,旨在把于泽斯市的水引到当时的重镇尼姆。于是耗时15年,最终修建成一条倾斜度为每平方公里自然落差24厘米的盘旋在山间的50公里水道,使水能够利用地势落差自然流送到尼姆市。工程的最大难题就是如何让水从加德河谷上经过,由此就产生了加德桥。

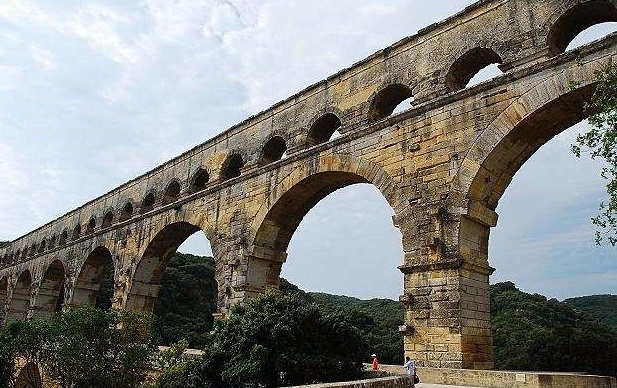

加德桥是一座分为上中下三层的石头拱形桥,高约50米,最长处为275米,全部使用就地取材的石灰岩建筑而成。桥由下至上分别由6、11、35个大小不等的拱形桥孔重叠组成,圆拱是古罗马建筑中最重要的发明之一,从斗兽场到浴场,都有它们的身影,可以最大限度地分散压力。最底的层6个拱的拱顶都有相同的4个拱(深6.36米),这种结构使桥坚固,抵制住水流的冲击;中间层11个拱的拱顶是由3个相同的拱(深4.56米)构成,这一层跨越主流的拱比其它相邻的宽(24.5米),以便增加河水的流量,减少冲击;顶层35个拱的拱顶只有一个拱(深3.06米)。在这一层,拱比较多,拱与拱的连接处比较狭窄,这样可以减少在此高度上作用在桥上的风应力。

每个拱的拱顶都是由并列的、相同的拱构成,对于测量、制造、修复加德桥来说,经济又便捷,因为支持一个拱的拱顶,只需一个木制结构,对于拱进行修复时,也只需把一个木制结构放在建桥时留下的每个拱的拱顶的圆形器物上,这一个器物是建桥时为了日后修复而特意设计留下的。整座建筑没有用一点黏合剂,完全凭借石块的切割与精确的计算设计,利用石材之间相互支撑的力量撑起了整座建筑。虽然桥的长度是下短上长,但从横断面看,却是下宽上窄,十分符合力学原理,有利于桥的稳固。

加德桥所在的普罗旺斯地区秋季多狂风,河水夏季又会暴涨,为了适应这一特点,减轻洪水的侵蚀性冲击,底层的桥墩完全建立在河床岩石上,设计者在每个桥墩的上游方向设计了一个三角形的分水墩结构,以减轻对桥的冲击,还曾挖凿河床以便于洪水从桥孔通过。

这座雄伟的拱形桥架着水渠横跨嘉德河,连接起法国南方羽泽斯到尼姆50公里的输水道工程。据传当时每天向尼姆供水2万立方米。修建这样一条长50公里的水道桥一般应当需要10到15年时间,然而加德桥的修建只用了5年。

除了供水,加德桥作为沟通河两岸的通道,底层也供双轮马车和行人通过。加德河时有泛滥,1958年千年一遇的洪水水位曾达到加德桥的第二层,而加德桥却岿然不动,安然无恙的屹立至今,足可见古罗马时期的水利工程技术的高度发达。

作为古罗马帝国时期修建的高空引水渡槽,水道桥跨越那德河,将水引至尼姆,再分至公共澡堂、喷泉和私人住宅。它曾为罗马人类文明和卫生的生活条件做出了重要贡献。

盖维斯·屋大维·奥古斯都

既然引水这么麻烦,罗马人为什么不在水源处就近建立城市呢?清华大学建筑学院王南老师一番话或许可以答疑,“要是中国人选择一个地方建立首都,一定会去看风水,找一个土地很平旷、取水很方便,适合建都的地方。罗马人不是这么想的,他说我发迹的时候是这七个小山头,我就要把它盖成世界的首都。但实际上,刚才看到了,台伯河在那七个小山头的下头,取不着水。这时候,罗马人就发挥他一根筋的精神,从几十公里以外的水源高的地方把水运过来。”当然其中还和当时的社会环境有关,但这种远大的气魄正是罗马人创造奇迹的原因。