荷马史诗中亚该亚人的都城,由斩杀美杜莎的帕尔修斯所建,一直到19世纪以前都被视为虚构存在的传说之地。

“路很隐秘,走近前去,才不断惊叹它那种躲躲藏藏的宽阔。我带头沿路登山,走着走着,突然一转弯,见到一个由巨石堆积出来的山门,仰头一望,巍峨极了。山门的门楣上是两头母狮的浮雕,这便是我们以前在很多画册中见到过的狮门。山门石框的横竖之间有深凹的门臼,地下石材上有战车进出的辙印。当门一站,眼前立即出现当年战云密布、车马喧腾的气氛。进得山门向上一拐,是两个皇族墓地。一个王城进门的第一风景就是坟墓,这种格局与中华文明有太大的差别,却准确地反映了一个穷兵黩武的王朝的荣誉结构。”—— 余秋雨

《荷马史诗》中“黄金遍地的城市”迈锡尼,在19世纪考古发掘前曾一度被认为只存在在传说之中。迈锡尼文明属于青铜时代晚期,神话中,迈锡尼由珀耳修斯所建,是小亚细亚人的都城。珀耳修斯的孙女阿尔克墨涅与宙斯生下了赫拉克勒斯,按照由宙斯定下的长子承袭王位的规矩,赫拉克勒斯将继承迈锡尼王位。而赫拉出于嫉妒,让欧律斯透斯抢先出生,顺利获得王位。欧律斯透斯阵亡后,王位移交给阿特柔斯,并最终传位给阿伽门农。相传阿伽门农率领全希腊的勇士远征特洛伊争夺美女海伦,十年征战终于凯旋,却死于自己的王后手中,被刺于迈锡尼宫殿的浴室里。不过今人来此,只能对着宫殿的瓦砾想象这一出典型的希腊悲剧。现存的迈锡尼遗址是一个更大的范围,包括迈锡尼卫城和墓群在内。卫城由海因里希.施里曼考古发觉,是王国的王城。墓群分为竖井墓葬区和圆顶墓葬区,是迈锡尼文明的活化石。

约公元前1600年,迈锡尼由原始社会向奴隶制社会过渡,并于公元前1500年左右出现奴隶制国家,国王的坟墓形式也由竖井式发展为圆顶式,史称“圆顶墓王朝”。 竖井墓葬全部位于地下,虽然结构简单,但园内有众多王族墓葬,陪葬丰富,具有极高的考古价值。其中大多数有克里特文明的痕迹,也有埃及等地的踪影。这说明迈锡尼王族曾于克里特等地往来密切,极有可能是以雇佣兵头领的身份服务于埃及、叙利亚等。圆顶墓葬并非深埋地下,而是建立在地面上,由巨型石块堆砌而成,好奇的参观者入内,抬头可以看到具有迈锡尼特色的圆锥状屋顶。考古学家在墓廓里发现了用金叶包裹的两个婴儿,这证明了迈锡尼文明宫廷竞争的残酷性:据传,迈锡尼文明是好战的文明 -自底比斯王奥狄浦斯流放后,其长子与次子为皇位展开争夺,城下血流成河,最后二人双双阵亡。墓穴中丰富的陪葬也记录了迈锡尼文明金属工艺的辉煌。迈锡尼本土并不产黄金,其黄金工艺继承自克里特文明,其中最有代表性的是金面具、金酒杯和各种金饰。大名鼎鼎的阿伽门农面具,便出土于此地。黄金面具是墓葬用品,覆于死者面部,根据死者生前的容貌制成,目的是使死者面容不朽,待灵魂游荡归来时能准确找到死者。唯一让迈锡尼留名于世的人,不是君主,不是将军,不是刺客,也不是学者,而是一位诗人,而且,他已经失去视力。因此,它不属于任何一个形式上的胜利者,只属于荷马。历史的最终所有者,多半都是手无寸铁的艺术家。

迈锡尼卫城建于群山深处,主要城门便是大名鼎鼎的“狮子门”。狮子门建于公元前1350~1300,屹立30多个世纪不倒。狮子门现在看来可谓是“朴素”,但考虑到建成时间,其非凡工艺就已经让人啧啧称奇。当时尚无发达科技的迈锡尼人,是如何将如此的巨石安置搭建,与古埃及金字塔是如何修建一样,都是考古学家和爱好者们醉心研究的问题。

门两侧都是坚固的石墙,左侧专门延伸出的突出部分与右侧的城墙相平行,在城的入口处形成了一片狭小的空间,意味着一切来犯之敌都将在狮子门下被反包围。横梁上面是巨石砌成的拱门,当中嵌入三角形巨石。巨石的正面雕刻了左右堆成的两只狮子,中间立柱,狮子的头部和柱子的顶端已被破坏。崇拜力量的古迈锡尼人民认为,狮子是武力的象征,用来做城市的守卫者再合适不过。而有趣的是,希腊半岛并没有狮子,因而学者猜测,当时的迈锡尼文明已经与埃及联系密切。

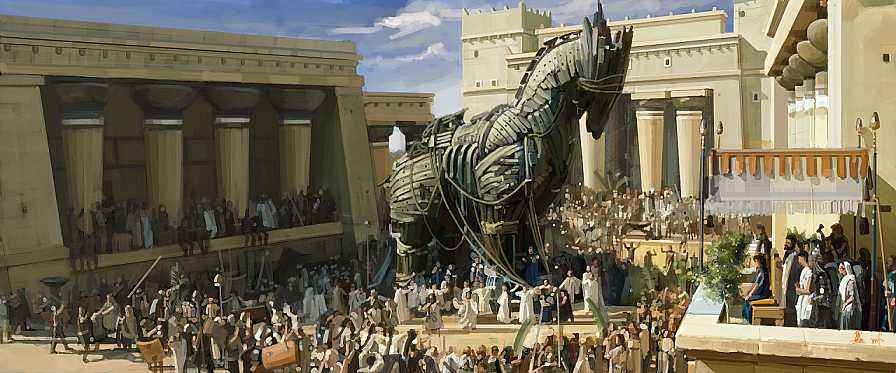

迈锡尼文明兴盛于战役,也消亡于铁血征伐。公元前1450年左右,迈锡尼远征了克里特岛,并于公元前12世纪初赢得特洛伊战争,盛极一时。但因多年战争消耗,在埃及新王国时期出现的“海上民族”对埃及和周边民族造成了巨大的打击。紧随其后的是多利亚人,趁迈锡尼诸邦全面衰落之时,出兵南下,一举灭亡了迈锡尼文明,希腊各地区自此倒退回“黑暗时代”。

现在站在迈锡尼文明遗址上,已经无法望见如图片中的胜景,游客甚至会失望地抱怨:“千里迢迢赶来,无非是几块破石头而已。”但文明并不会随着城邦的兴亡而中断。从人类童年时期开始,围绕着希腊半岛、两河流域的战火硝烟就从未中断,相应的,两地的文明交融也没有中断。而与这两个民族伴生而成的神话、宗教、建筑、工艺品等等,也由此一直在历史的长河中沉浮,迈锡尼墓葬壁画中跳舞的少年少女,也将一直鲜活地传递这这个曾经存在过的文明的精神。