隋文帝在全国建立百余座塔,是中国建舍利塔之始

天下名山僧占多,中国古代的名山,有很大一部分与佛教有着不解之缘。在今天的岳麓山上,存在着一座古老的舍利塔,舍利塔是用来存放佛祖释迦牟尼或后世高僧舍利子的地方。岳麓山舍利塔的来历,源于隋文帝的崇佛运动。

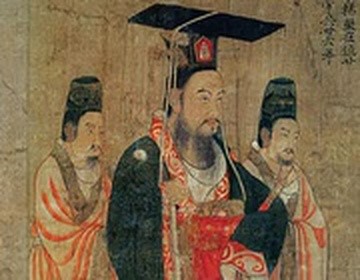

隋文帝杨坚于公元514年出生在同州(今山西荔城)的大兴寺中,出生不久便换了重病,奄奄一息。恰巧此时家中来了一位名叫“智仙”的尼姑,她对杨坚的父亲说:“这孩子福分很大,为天佛所保佑,不能待在家中,不如交给我抚养吧。”为挽救儿子的性命,杨坚的父亲听取了“智仙”的话,还专门修建了一座尼姑庵,供杨坚和她居住。杨坚自小便在寺庙内长大,一直到13岁才得以回家,可以说,佛教在杨坚幼年的生活中产生了重要影响,因为“智仙”的缘故,隋文帝杨坚也对佛教怀着深深的感激之情。

仁寿元年(601年),隋文帝颁布诏书说:”我希望与天下的子民们一同信奉佛教事业,这样可以将今天的善行转化为来世的福报,现在我派出三十名得道高僧携带舍利前往全国三十个地方前去修建舍利塔,希望以此来增加我们的善行。”隔天这三十名得道高僧准备出发的时候,隋文帝还焚香祷告,亲自带领文武百官为他们送行。

隋文帝下诏修建舍利塔的故事是隋朝佛教发展史上的重要一环,我们将其放在佛教发展的宏观视角下去观察这一事件,会自然地发现两个关键的问题:第一,隋文帝为何要建舍利塔,对佛教的发展如此推崇?第二,隋文帝类似建造舍利塔的行为对推动佛教的发展又产生了哪些影响呢?

要想回答这两个问题,我们必须先对隋文帝的个人经历进行考察,并且结合隋朝当时的经济和社会发展背景来进行阐释。杨坚出生于具有浓厚佛教信仰的佛化家庭中,家庭的熏陶和幼时的佛化教育对杨坚的影响应当是非常大的。另外,杨坚笃信佛教,更有宣传其政治身份合法化的原因,杨坚即位后,“每以神尼为言,云我兴由佛,”这其中固然有个人信仰、弘护佛法的因素,也有借此证明隋王朝的建立乃合乎天意的因素。

隋文帝杨坚提倡佛教,也与当时的经济社会背景有关。北朝以来,佛教得到了迅猛的发展,据载,北朝齐、周之世,所辖寺院三四万所,僧尼数百万人,南朝佛教在梁代鼎盛时,有寺院二千八百余所,僧尼八万多人,加上为数众多的在家信徒,佛教势力的强大可想而知。然而,周武帝于公元574年采取行政手段强行废佛,焚毁经像,令僧尼还俗,以寺院充宅第,没收寺院财产,短短的几年间,数以百万计的北方僧尼被迫还俗。

这种用行政手段强行压制佛教的作法,不可避免地招致了广大信徒的不满,引发了强烈的社会动荡。在这种情势下,隋文帝普诏天下,任听出家,全面支持和复兴佛教,对于缓和社会矛盾,招唤流民归土耕垦,对于隋王朝赢得民心、巩固统治都是非常有利的。

隋文帝杨坚与其说是推动了佛教的发展,更不如说是利用了佛教的发展。其修建舍利塔的种种崇佛行为,不仅将自己的政治身份进一步神化,更缓和了社会矛盾,维护了自己的统治。同时,也在客观上推动了佛教的发展与繁荣,有利于佛教思想的传播。