与佛教同时产生,印度五大宗教之一,甘地的“非暴力不合作”思想来源,包含介绍天衣派与白衣派

有这样一种宗教,它是宗教,却不把宗教当做最神圣和最高贵的事情,反而最为信仰理性,认为理性高于宗教;它是宗教,却又不崇拜任何神灵,仅仅推崇创办该宗教的24位祖先。这样一个神奇的宗教,一个不像宗教的宗教,就是与佛教同时产生,是印度圣雄甘地“非暴力不合作”思想的来源,是印度五大宗教之一的耆那教。那么,作为曾经沙门思潮中最大的派别,教义如此神奇的耆那教,是因为什么才诞生在了印度的土地上?又为什么最终沦为小众了呢?请客官细看下文分解。

耆那教寺庙

耆那教诞生于公元前6世纪到公元前7世纪,那是印度历史上极为动荡不安的时代。种姓制度经过长时间的发展,在印度社会的方方面面都积累了大量尖锐的矛盾,成为了引发社会变革的动力源泉。对第二等级刹帝利而言,作为掌握军权和领土的王室贵族,他们越来越不能忍受高高在上,动不动就以天下第一自居的婆罗门阶层。特别那些原来是土著人首领、后来屈从于雅利安人而被授予刹帝利称号的武士,尤其对婆罗门阶层感到不满。对第三等级吠舍而言,他们中的一些人经过长期的经商,积累了大量财富和土地,日益对自身地位感到不满,渴望与刹帝利相互合作,发动社会改革,提高自己的社会地位。对于处于社会底层,备受欺凌的首陀罗和贱民而言,他们更是对种姓制度忍无可忍,他们或是逃亡或是反抗,也开始以实际行动对抗处于统治地位的婆罗门贵族。

政治上和社会上持续的动荡不安,使得印度人民开始思考现有制度和宗教的不足,并因此激发出了无穷的灵感,引发了印度历史上“百家争鸣,百花齐放”的时代的到来,形成了一股轰轰轰烈的宗教改革潮流。在这个被后世称为轴心时代的时代中,印度、中国、希腊遥遥相望,都诞生了影响巨大的思想流派或宗教流派,即使在千年之后的当代世界都依旧具有强大的影响力。据统计,在当时的印度甚至一共有近400种思想宗教流派并存,而其中影响最大的就是佛教和耆那教。

耆那教自称是印度最古老的宗教,一共有24代祖师,最早的创始人名勒舍婆,但其多数都无法考证。耆那教的正式形成和兴起要追溯到第24代祖师筏驮摩那,在他在位时,耆那教形成了完整的教义并开始在人群中广泛的传播,他也以此被弟子们尊称为摩诃毗罗,意即“伟大的英雄”,简称“大雄”。筏驮摩那与释迦摩尼是同时代的人,生于古印度距吠舍离45公里的贡得村,其父母属刹帝利种姓,父亲是贝拿勒斯一个小王国的君主。尽管家庭富裕,生活优越,但筏驮摩那却并不感到快乐和幸福。于是他在大约30岁的时候决定出家苦行,去寻找解脱不幸的方法和探寻幸福的真谛。在近13年的苦修中,他颠沛流离,裸体行乞,曾数次被当做间谍和盗贼而遭到苦难。但筏驮摩那不为所动,终于在42岁时于一棵沙果树下觉悟成道,成为耆那和尼乾子,意为战胜情欲者和解脱束缚者。此后的30年中,筏驮摩那便孜孜不倦地在恒河的中下游地区讲演着耆那教的教义和组织着耆那教的教团,直到其去世时,耆那教已经发展到了14万人的规模。

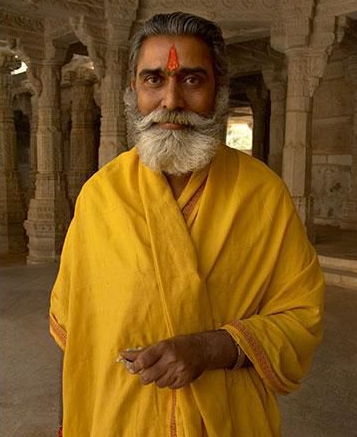

信奉耆那教的僧侣

在宗教上,耆那教提出了“七谛”说,即命、非命、漏入、系缚、制御、寂静和解脱。认为宇宙万物由灵魂(命)和非灵魂(非命)组成,灵魂包括能动和不动的两大类,能动的则根据感觉器官的多少又可以分为六种,分别为植物、虫、蚁、蜂、兽、人,认为动植物和非生物体内均有灵魂存在,不能任意伤害。耆那教在宗教伦理观上,提出了漏入和系缚的理论,他们认为一切有生命的物类其本性是清净、圆满的,但是非生命体的物质却常常形成一种障碍,掩盖着灵魂原有的光辉,使灵魂受着束缚。这种障碍称为业。他们认为业是一种特殊的、细微不可见的物质,这种物质流入灵魂并附着于灵魂即为漏入。而这种业是前生所定的,它们系缚在灵魂上,要想解脱就得制御。而制御的方法是持五戒,修三宝,实行苦行,他们认为只有苦行才能排除旧业,使新业不生,达到寂静,使灵魂呈现出原有的光辉,从而脱离轮回之苦,获得解脱。

公元1世纪左右,耆那教分裂为天衣派和白衣派。白衣派较为开放,主张男女一样能获得拯救,各种姓一律平等,否认裸体的必要性,主张僧侣穿白袍。允许出家人占有一定的生活必需品,允许男女结婚生育等。天衣派则较为保守,注重苦行,歧视妇女,禁止妇女进入寺院和庙宇,对白衣派的主张均持反对态度,要求僧侣基本上裸体,只有最伟大的圣人才能全裸。12世纪后,随着当时阿富汗军事力量的入侵和伊斯兰教的传入,耆那教徒大批被杀,不少寺庙被焚,导致耆那教的影响力不断丧失,最终沦为小众。

耆那教24祖

耆那教的出现,是印度社会各阶级矛盾激化的产物,是种姓制度引发社会动荡的产物。它虽然承认种姓制度,但却对婆罗门阶层占有的特权地位给予批判,主张各种姓平等,关爱下层人民。耆那教与佛教具有很强的相似性,都代表了商人和刹帝利的利益,反映了他们的要求。耆那教的出现,是印度宗教、哲学历史上具有里程碑意义的事件,在印度历史中具有广泛而深远的影响。