这场意识形态的争斗持续千年,中国思想史与政治史的重要争论

儒教、道教与佛教是古代中国较为盛行的三种教派。三种宗教的起源和教义有所不同,却在同一片土地上生根发芽,经过千百年的冲突与争论,最终趋于融合。

要了解三教的冲突与争论,首先要熟悉它们的起源与主要思想。儒教起源于春秋战国时期的孔子,主张以仁、恕、诚、孝为核心价值,重视道德与修养的教育,强调仁与礼相辅相成,重视伦理。道教起源于东周学者老子,并由庄子发扬光大,以清静无为、见素抱朴、坐忘守一为主要思想,在治理方式上主张与民休息。而佛教在东汉初期传入中国,在魏晋南北朝才在华夏大地上传播开来。佛教重视人类心灵和道德的进步和觉悟。发现生命和宇宙的真相,超越生死和苦、断尽一切烦恼,得到究竟解脱。

三教的冲突,实质上是三种意识形态的冲突,而这场拉锯战往往是由王室与百姓主导的。三种教派都曾经在不同朝代被不同的统治者所认可。毋庸置疑的,在古代中国中央集权的政治制度下,皇权大于教权,任何一个教派想要在古代中国成为主流教派必须要经过王室的引导。也就是说,古代的王室拥有主导主流教派的权力,而其他教派想要与王室认可的教派抗衡,只能在民间低调的影响百姓的意识形态,传播教义,而无法公然对抗。

《董仲舒》西汉

其中最典型的就是汉初奉行“无为而治,与民休息”的政策和后续的“罢黜百家,独尊儒术”。西汉初年,天下刚刚结束连年的战乱,形成大一统局面。此时西汉中央政权还未完全稳固,国力不足以支撑继续大兴土木发动对外战争,为了恢复国内经济状况和劳动产出,高祖刘邦以及惠帝、景帝等几位皇帝采用了曹参“无为而治”的政治主张,大大恢复了国家的元气。在“黄老政治”下,皇室带头躬休节俭,政策上采用“轻徭薄役”鼓励农耕,同时减轻刑罚力度;对外采取结盟和亲的政治态度,减少对外战争。在高祖之后武帝之前的这段相对的时间里,道教成了民间的主流思想,“清静无为,天人合一”的意识形态渗透在国家政策的方方面面,也融入了人民的日常生活之中。

到了武帝年间,经历了长时间的修养生息之后,汉朝的国力大大恢复,政治上和经济上进一步强化专制主义中央集权制度已成为当前的需要。此时的武帝需要的是一个具有强大号召力的统一思想体系,显然,松散清闲的“黄老政治”已经无法满足当时的政治需要,更与汉武帝早期的好大喜功相抵触;而儒家的春秋大一统思想,仁义思想和君臣伦理观念显然符合了汉武帝的政治需求与主张,于是,汉武帝采用了董仲舒等人“罢黜百家,独尊儒术”的观点,儒家思想取代了早期的道家思想,成为了汉朝中期的核心主流思想。儒教也取代了道教成为当时中国的第一大宗教系统。

而佛教传入中国,大约是在东汉初期,但直到几百年后的魏晋南北朝,才在华夏大地上广泛普及。其中有两个原因:一是古代中国民众思想中的华夷观念非常强烈,文化上高度自信,这为佛教的普及带来了难度。二是早期佛教传入的过程中,佛教的传播者主要在着力于翻译佛教典籍,而并没有把传教作为早期重要工作。况且,在东汉、曹魏、蜀汉、东吴及西晋等政权下,因为对兵力与劳动人口的需求,统治者明令禁止出家为僧,这也为佛教的普及增加了阻力。佛教真正的普及是在南北朝及之后的朝代,由于教义中“因果轮回,众生平等”的思想为广大饱受战乱和苛政痛苦的人民提供了精神慰藉,加之某些政权对于佛教的推行,佛教也在某些时期成为了民间主要的宗教流派。

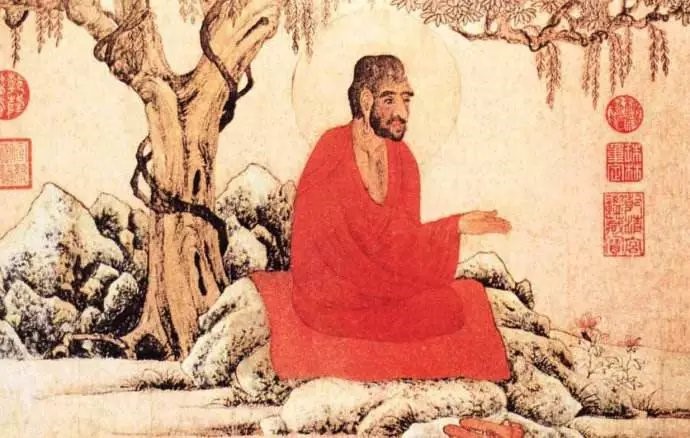

《释迦牟尼》

在三教冲突与斗争之时,三大教派也在不断地融合。如佛道之间,基本是在斗争中融合发展的。比如《老子化胡经》,认为老子西出函谷关之后化胡成佛,以佛为道弟子;而佛教对此则针锋相对地编造了佛遣三弟子教化东土,儒童菩萨,是为孔丘,光净菩萨,是为颜回,摩诃迦叶,是为老子。

孔子、释迦、老子并祀于一堂之类的三教堂,在元代已见其例。而在明代则已经成为惯例。照例说来,孔子祀于学,佛氏祀于寺,老氏祀于观,原本是有严格规定的,不可混淆。可是,在明代,却流行将孔子、老氏、佛氏并祀于一堂。这一现象也表明了三教在斗争中逐渐融合,一并成为后世中国的三大宗教。

儒释道一堂