明代失意大臣在江南建造的养老之所,皇家园林都望尘莫及的艺术杰作

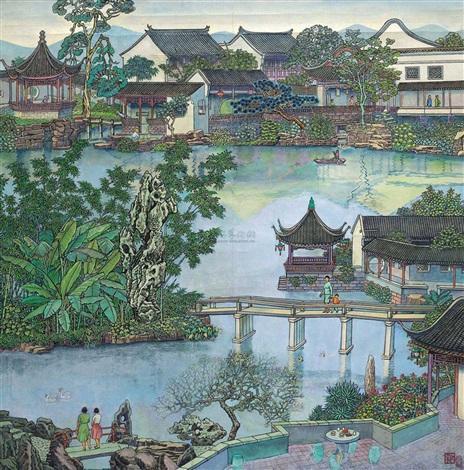

园林艺术作为苏州的一张城市名片,不仅历史悠久,还承载着中国数千年的文化。在苏州众多园林中,有一座园子经历了五百多年的传奇,几度分合,留下许多珍贵的遗迹与典故,被誉为中国四大名园之一。它就是拙政园。

苏州拙政园

拙政园初建于明朝正德初年,创建者是明朝一位官员,叫王献臣。他自幼聪颖好学,二十四岁时便考中了进士,最开始在官场上也是平步青云。可惜好景不长,王献臣因得罪当时朝廷上风头最盛的东厂,沦为官场政治斗争的牺牲品,甚至锒铛入狱。虽然最后被平反了,但王献臣依旧心灰意冷,决定告老还乡。他回到了自己的老家苏州,买下了一块地皮,打算在城里建造一座“闹中取静”园子用来隐居。王献臣给这座园子取名“拙政园”,是源自晋代文学家潘岳《闲居赋》中“筑室种树,逍遥自得……是亦拙者之为政也”的意思。其中这个“拙”字,点明了对官场的失望厌倦以及隐居园林、浇园种菜的决心,可见园主人清高超然的性情。

拙政园一隅

除了园主人王献臣,参与拙政园设计的另一个人也大有来头,他正是明朝著名书画家文征明。文征明擅长书法和绘画,非常有才华,晚年拥有了大批的追随者,开辟了“吴门”一派,非常有影响力。文征明年轻时就与王献臣认识,他也曾经到过京城当官,但因为与官场的格格不入遭受到各种排挤,无奈之下,文征明只好选择辞职归乡。这段经历与王献臣一样,两人惺惺相惜,王献臣邀请了文征明参与拙政园的设计和规划,文征明欣然接受。据说当年光设计图纸,文征明就画了不下十张,还留下《王氏拙政园记》以及《拙政园三十一景图》等大量经典诗图。直到现在,拙政园中还生长着文征明当年亲手栽种下的紫藤花。

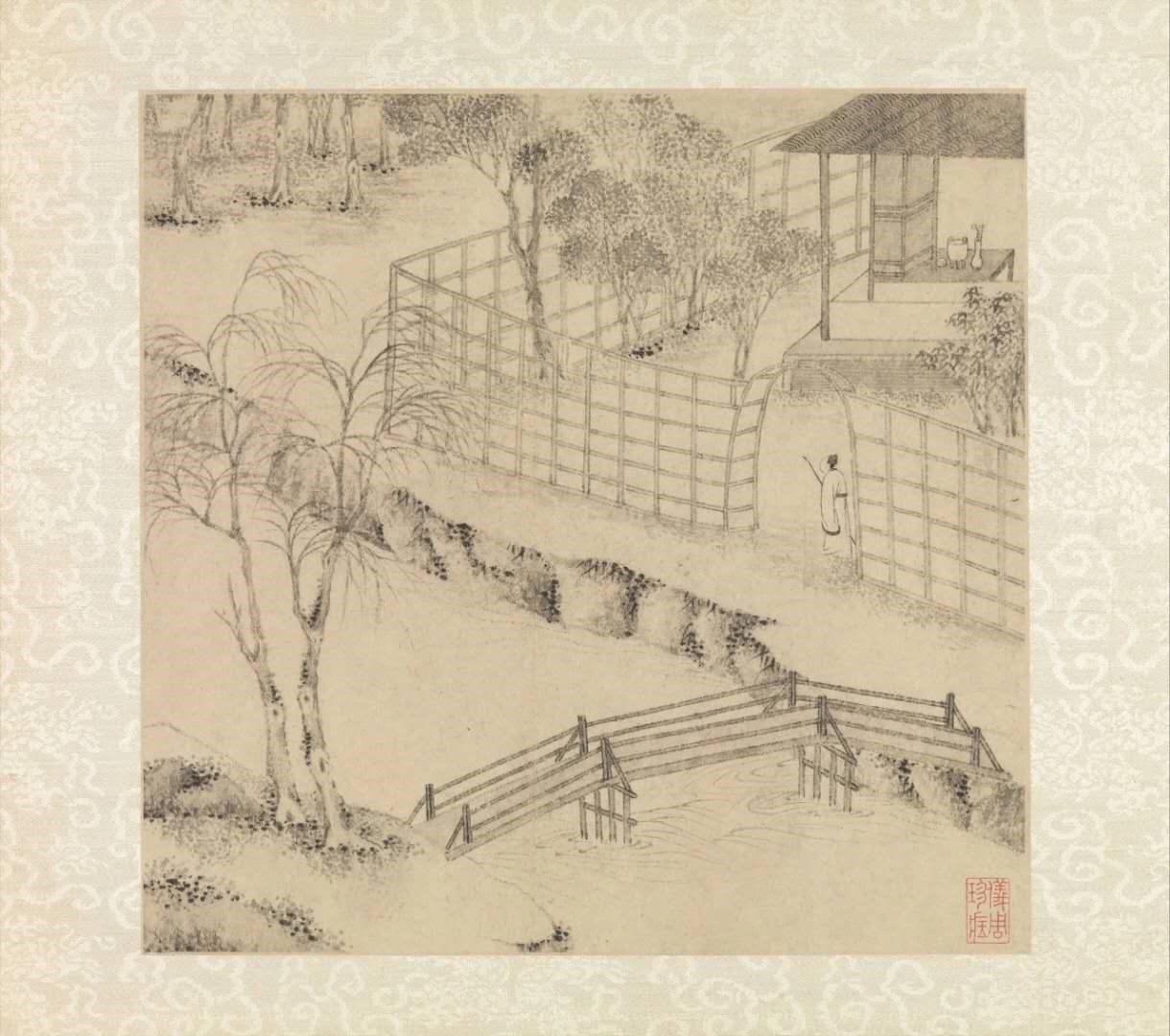

文徵明《拙政园十二景图》中所绘的若墅堂

现在拙政园远香堂

拙政园造园巧丰富多变,十步一楼,五步一景。传统造园技法中,主要有叠山、理水、建筑、植物四个要素,王献臣在建造的时候就非常重视突出“水”的作用。全园以水为中心展开,山水环绕,厅榭精美,花木繁茂,充满诗情画意,具有浓郁的江南水乡特色,园中的建筑往往也绕水分布,风格纯朴。在园林造法的习惯中,会有一座占据重要观赏位置、视野开阔的核心建筑点,就好像我们客厅中的沙发一样,这个主建筑便是现在的远香堂。这座明代结构的单檐歇山建筑位于中园中心的莲花池之上,四面长窗通透,步入亭中,可随意欣赏园内美景。值得一提的是,最初王献臣在此点所建的主建筑叫“若墅堂”,现存的“远香堂”为清乾隆时在原若墅堂的旧址上所建。

拙政园不仅在造园手法上有着巧夺天工的设计,更处处蕴含着设计者丰富的文学底蕴。从园中的各个景点的命名来说,“远香堂”取自宋代著名理学家周敦颐《爱莲说》中“香远益请,亭亭净植”;“留听阁”此处当年水面种植了大量的荷花,于是借唐代诗人李商隐的诗句“留得残荷听雨声”而得名;“见山楼”则出自陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”之处……

如今的拙政园经历过了几百年的修整,与王献臣当年初建的园林样貌并不太相同。我们可以从文征明写的《王氏拙政园记》中的描述里看到,最开始的园内除了花木,水池和少量建筑之外,还有大量果林、菜地,的确与王献臣所说的想要回乡归林的理想十分贴近。文征明画的《拙政园三十一景图》里也是处处充满了竹篱围栏的一派乡村田园的景象,就连现在拙政园里标志性的桥梁“小飞虹”,在建园之初也只是非常简单的一座木桥。

文徵明《拙政园十二景图》中的小木桥

现在拙政园小飞虹

然而,拙政园建好后没几年,王献臣就病死了。王的儿子懒惰又嗜赌,在与苏州新贵望族徐家三少赌博中,将拙政园作为赌注押出。而狡猾的徐家三少暗中作弊,使得拙政园就这样换了主人。王献臣绝对想不到,这座耗尽了他十六年心血完成的园子,就这样被自己的儿子在赌场上轻易输掉。

此后的五百多年,拙政园几经易手,几度兴废。这里陆续换了40多位园主,包括了后来吴三桂女婿王永宁,太平天国时期的忠王李秀成,清代名臣李鸿章……几百年的不断更迭,拙政园的面积大为减少,直至清代富商张履谦购买后对拙政园进行了大范围的修绪,这才形成了今日拙政园这种精致的建筑风格。

拙政园景色

现拙政园共包括三部分——东部“归田园居”、中部“拙政园”,西部“补园”,东、中、西三园相对独立,共占地面积约5.2公顷。东部开阔疏朗,中园是全园精华所在,西部建筑精美,各具特色。如今,拙政园虽然已经不是最初王献臣打造的原貌,但它凝聚了不同时代无数造园人优秀的心血和灵感,也见证着历史的沧桑变化。